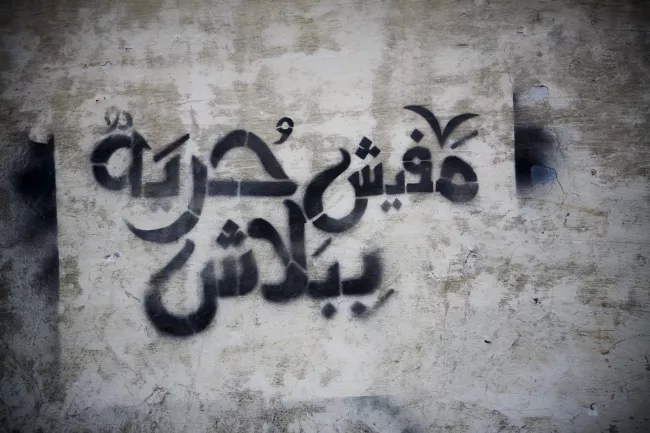

يناير وGen Z| لا ثورة بلا خيال

"عايزين نسمع من الجيل الجديد: ماذا تعني لكم ثورة 25 يناير؟"، السؤال الذي تطرحه المنصة في هذا الملف، حاولت التملص منه عدة مرات، فقناعتي ترفض تأطير فئة "الأجيال" كمحرك لمسار التاريخ.

ما يجمعني بأبناء جيلي يقتصر على تقارب الفئة العمرية. قد تتعارض نظرياتنا للتغيير واهتماماتنا، وربما مصالحنا المادية وانتماءاتنا السياسية أيضًا. ولكن بحكم "فِرَّة" الأجيال، فنحن ملتزمون قسرًا بالانتماء لجسد متلاحم واحد؛ "الجيل زد".

نتماهى في أنظار كثيرين إن تعثرت بغلة في المغرب أو شبّت النيران في شوارع سريلانكا. يُسمُّوننا Gen Z دون أن يعيروا اهتمامًا عميقًا بالسياقات المادية المتباينة بيننا. يتمسكون بوضعنا داخل "الخيمة الواسعة"، وهذا أحد مآخذي على ثورة يناير، وهو في رأيي ما حال دون تحقيق مطالبها.

كنت وقتها بنت 13 سنة، وأتذكر أنه خلال الثورة، والسنين التي تلتها، تباهى الثوار بأنها جمعت المزيج غير المتجانس من فئات الشعب المختلفة، وتوجهاتهم المتنافرة؛ ببراءة حالمة تشبث الناس بأوهام "أنا وابن عمي ع الغريب". وحين رحل الغريب، أفاق أبناء العمومة على تضارب المصالح، في درس لم نتعلمه.

فما هي الثورة التي يفترض أن أكتب عنها؟ أهي أيام التظاهر الثمانية عشرة الدامية؟ أم هي المحراب الثقافي ذو المريدين واللغة الخاصة والأيقونات المحرمة؟ لا أعرف. فهما لا ينفصلان في نقاشاتي كثيرًا، حتى وإن فضّلت ذلك.

تخرجت من المدرسة عام 2015، أي أن أولى خطواتي في "عالم الكبار" لم تطأ أرضًا صلبًا، فقد عصف بها أول تعويم للجنيه في 2016. بالتالي، لا أعتبر نفسي ولا تكويني السياسي صنيعة مباشرة للثورة، بل أنا نتاج الثورة المضادة، وتوابع فشل الأولى، نعم فشلها. لقد فشلت الثورة في الارتكاز على نظرية محكمة للتغيير وأدواته وما يجب تغييره. أكتب هذه الكلمة المحرمة، أو المُحتَكرة من معايشي الثورة "الحقيقيين"، لأول مرة في العلن.

فما وجدته في العقد الأخير، أنه من الصعب جدًا أن تُجري حوارًا نقديًا بنّاءً مع شخص مكبَّلة يداه خلف ظهره، من السلطة القمعية والأطلال الرومانسية معًا، لا تفارق أرنبة أنفه صورة عمرها يزيد على 15 عامًا، ويصعب عليه تقبُّل أن ألوانها تبدلت وتآكلت حوافها من التعرية والمتغيرات السياسية، لدرجة ألا يدرك أنها تكاد تكون غير موجودة.

الثورة الضائعة

ما بين معتقل ومتغرِّب ومكلوم، لا تسمح لي العواطف الإنسانية بالجدال المستفيض مع مصابي متلازمة ما بعد الصدمة، وبالطبع لا ألومهم. ولكننا، جميعًا، نواجه مستقبلًا سياسيًا قاتمًا وخطرًا وجوديًا حادًا، لا يحتملان الانكفاء تحت وطأة المشاعر طويلًا.

تزامنت أولى تجاربي بالنزول إلى تظاهرة دون علم والدَيَّ مع أولى سنين دراستي الجامعية، في أبريل/نيسان 2017، ضد التخلّي عن جزيرتي تيران وصنافير. لم تستمر المسيرة أكثر من عشر دقائق قبل أن يبعثرنا الرصاص الحي لنحتمي في ثنايا حي الدقي بمحافظة الجيزة. عدت إلى بيتي، أحكي لأمي عن روعة الفيلم الذي شاهدته مع أصدقائي في السينما، في فيلمٍ آخر "عملته عليها".

رسَّخت تلك التجربة في عقلي أن استماتة النظام في ممارسة القمع لا تنبت فقط من نزعة ديكتاتورية مجنونة، بل هي من صميم دوره الحتمي في إدارة المنطقة هيكليًا وفقًا للرغبات الصهيونية.

ظللت في ذلك التذبذب المكتوم، ومحاولات النقد على استحياء، لأعوام. لا أدّعي بها كمال رؤيتي السياسية والانتقاص من الآخرين، بل كنت فقط افتقر للمفردات اللازمة لأشرح علاقتي المرتبكة مع "الثورة" و"الربيع العربي"، وذكراهما.

ثم فجأة، في صباح يوم سبت، كنت مشغولةً بكتابة رسالة الماجستير حين اقتحمت البلدوزرات الفلسطينية سور غزة الخانق إلى الأراضي المنهوبة، ومعها تدفق الدم مرة أخرى في عروقي. وعلى مدار العامين الماضيين، بدأت الصورة تتضح في ذهني أكثر.

لم يكن "فشل" الثورة مقصودًا بل كان افتقارًا، مفهومًا إلى حدٍ ما، إلى خيال سياسي يرقى إلى ما تحتاجه الأزمة الأساسية. أعرف أنني أبدو وكأنني أعقد محاكمة بأثر رجعي، ولكني ما كنت لأكتب هذه الكلمات لو تكن نفس البراءة الحالمة تحول الآن بيننا وبين خيال سياسي أوسع من أجل ما هو قادم.

فبينما نتذلل نحن عند سفوح القلعة الأوروبية والجهات المانحة، لتلقي لنا كسرة من الحقوق أو تشفع لنا مقابل مزيد من الديون، هناك إخوة لنا على بعد كيلومترات قليلة يحلمون، بل ويعملون على، هدم القلعة كاملة.

كانت ثورة 25 يناير عنيفة ومقلقة للنظام الحاكم بالطبع، وبها نواة صراع طبقي صريح متمثل في احتجاجات العمال والإضرابات الضاربة في أنحاء البلاد. ولكن هل الحركة العمالية هي ما ترسّب أخيرًا في أرشيف الثورة؟ أم تكثفت أبخرة اللامركزية الحالمة على لوح ثلج الليبرالية المنسوخة من التجارب الغربية؟

إدراك متأخر

ما تكشّف لنا أثناء الإبادة أن الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وحقوق الإنسان، التي يطالب بها الكثير من المعارضين اليوم، لن تتبلور حقًا دون السيادة الاقتصادية والسياسية لشعوب الجنوب العالمي. ولكن الخيال السياسي المنهك، للأسف، لا يطمح إلا إلى سياسات اقتصادية أقل جنونًا، وخطاب أقل إحراجًا في المحافل الدولية المرموقة، واحتواء أخوي، مستحيل في وجهة نظري، لنا من العالم "المتحضر".

وحين هرب بشار الأسد إلى موسكو وسقطت سوريا في حِجر الداعشي المستنير، اتضحت الصورة أكثر. نحن أمام عدو أكثر شراسة من السياسات الداخلية القمعية المجحفة، وعلينا أن نطمح في ما هو أكثر من الفتات والاستقرار، وما هو أبعد من نظرة العالم لنا.

من هنا، أيقنت أن المستقبل، إن كان له أن يكون، بحاجة إلى إطارٍ جديد لا يُبنى على العاطفة وحدها، ولا على مشاهد الفجيعة باعتبارها نهايةً للسياسة، بل باعتبارها بدايةً لسؤال الأدوات.

أنا لا أبحث عن "الخلاص" ولا عن صورةٍ جديدة نستبدلها بالصورة القديمة، بل عن وضوحٍ يُسمّي الأشياء بأسمائها.

العدو ليس فردًا يُلعن، بل منظومة عالمية نحن مجرد "ترس" فيها. والناس، في المقابل، ليسوا جمهورًا للصدمة ولا مستهلكين للمراثي، بل طاقةٌ اجتماعية إن امتلكت البنية والتنظيم تحولت إلى قوة، وإن افتقدتهما تحولت إلى جسدٍ يُستنزف ويُستبدل.

لهذه الأسباب لا أستطيع أن أضع روحي تحت ابتزاز المشاعر وحدها، ولا أن أقبل بتسييل السياسة إلى دمعةٍ أو إلى غضبٍ يائس. المشاعر مهمة، بل ضرورية، لكنها، إن لم تُترجَم إلى أدوات، تصبح نوعًا من الاختناق الذي يريح السلطة أكثر مما يهددها.

ولعلّ هذا كله يعيدني إلى السؤال الأول حول يناير، لا كي أستبدل حدثًا بحدث، أو أوازن بين جُرحين، بل لأقول إننا لسنا بحاجة إلى تأويل جديد لأيقونات قديمة، إنما نحن بحاجة إلى فهمٍ أشد صرامة لما يقتلنا وكيف يقتلنا، وإلى شجاعةٍ أقل رومانسية في بناء ما يحمينا.

لا يرحم التاريخ الذين يكتفون بالحزن ولا من يتشحون بالحنين. وما كشفته هذه اللحظة للعالم بفظاعتها، هو أنها لا تترك لنا رفاهية أن نظل أسرى الصورة القديمة، ولا أن نلوذ ببراءةٍ لا تصلح إلا لمن لا يُهدَّد وجوده كل يوم.

هذه القصة من ملف يناير وGen Z| تكلم حتى أراك

يناير وGen Z| أكثر واقعيةً.. أقل اندفاعًا

من أبرز تجليات رؤية جيلي للحياة في مصر الآن هو السعي إلى الهجرة. بالنسبة للبعض، لم تعد الهجرة مجرد خيار اقتصادي بل موقف سياسي صامت يعكس فقدان الأمل في حياة عادلة.

يناير وGen Z| شهادة طفل من أطفال الثورة أصبح شابًا تحت لواء الجمهورية الجديدة

على جيل يناير الآن أن يكتب وأن يعترف بأخطائه ليمنحنا أرضًا أكثر صلابة. عليه أن يمنحنا نظرية أو دروسًا يمكننا الاتكاء عليها، أو الاحتماء بها حين يأتينا رصاص الطرف الثالث.

يناير وGen Z| ثورة بلا وريث.. لماذا تركتموها يتيمة؟

يبقى السؤال الحقيقي ليس "هل نجحت الثورة أم فشلت؟"، بل "هل الثورة التي لا تُورّث للأجيال الجديدة.. تظل ثورة؟".

يناير وGen Z| الشوك اللي طرح في جناينكم

صرنا فردانيين، كل يشق طريق نجاته وحده، لأن مشروع البيت المشترك لم يجد من يضع حجره الأول. نحن قطع حادة حية مهملة. ولكن حتى في ظل الإهمال، يستمر شيء ما في النمو، فرادى، ولكن معًا.

يناير وGen Z| العشاء الأخير للمصريين

الطبقية الثقافية هي سرطان الثورة. صحيح أن النظام عمل على تفكيك الكتلة الشعبية ولكن الطبقية ساهمت في هذا التفكيك. أي كِبَر أصاب الثوار ليروا أن كلمتهم هي العليا والأصغر منهم سفهاء؟

يناير وGen Z| لا ثورة بلا خيال

نحن لسنا بحاجة إلى تأويل جديد لأيقونات قديمة، إنما نحن بحاجة إلى فهمٍ أشد صرامة لما يقتلنا وكيف يقتلنا، وإلى شجاعةٍ أقل رومانسية في بناء ما يحمينا.

يناير وGen Z| تمنيت لو انتظرتمونا قليلًا.. أو تركتم لنا راية نحملها

رأيت من تمسك بحلم يناير يدفع الثمن حبسًا أو موتًا أو نفيًا، والبقية يشاهدون دون أن يفعلوا شيئًا. ربما لم يكن للجيل الأكبر خيار سوى التخلي عن الحلم؛ ربما كانت الخسائر أكبر من قدرته.

يناير وGen Z| نوستالجيا الذين كبروا في غضون أسابيع

عشنا معنى الحرية وتشكلت ذواتنا حوله. كانت ثورة يناير بمثابة قفزة في أعمارنا وإدراكنا، لقد حولتنا تلك التجربة المكثفة من أطفال عاديين إلى أصحاب آراء في الشأن السياسي في غضون أسابيع.

يناير وGen Z| عن ثورة لم أرَ سوى توابعها

ما نحتاجه هو بناء تنظيم سياسي قادر على غرس الأفكار قبل أن تمتلئ الميادين، وتدريب الناس على ما يجب فعله في اليوم التالي للنصر.

يناير وGen Z| وُلدتُ يوم الثورة.. وكبرتُ قبل أن تكبر هي

ثورتـي الحقيقية بدأت مع الاحتكاك بالتقاليد في سوهاج، ومع الأسئلة التي يفرضها الجسد الأنثوي في مجتمع يراقبه باستمرار. ثورتي بدأت ضد التوقعات التي تلقى علي فقط لأني امرأة.

يناير وGen Z| كبرنا.. وورثنا جرحًا لا يلتئم

إذا تكررت يناير، أو حتى ما يشبهها ولو من بعيد، سأكون من أول الناس في الشارع، لا من أجل أبي وأمي والشعب فقط، بل لأن هذا ما أدين به لنفسي ولمستقبلي، لو كان لنا مستقبل في هذا الوطن.

يناير وGen Z| عن القهر والثورة والبقاء

في السنوات التالية، تعلمنا الشك. هل كان الأمر يستحق كل هذا؟ ألم نكن لنكون أسعد لو بقي الشهداء معنا؟ لو اكتفينا بالسكوت؟ لم يُحاسب أحد على هذه الدماء. ضاعت الحرية تحت قبضة جديدة.

يناير وGen Z| أفقنا فأنعسنا الأنين وصوت أمريكا

نعيش جميعًا في عشةِ القمع نتصارع فيها كالديوك، ونقتات على الانتصارات الهزيلة غير مدركين أن الكراهية هي رفاهية لا نملكها، فحياة الكل معرضة للخطر.

يناير وGen Z| نعم.. إحنا "العيال" اللي كانت في ابتدائي!

كبرت وفهمت أن معظم الأحداث تقع في المنطقة الرمادية فلا خير مطلق أو شر مطلق. ورغم الجدل الذي يتجدد كل عام "ثورة ولا مؤامرة" إلا أني حتى الآن لا أستطيع أن أراها إلا بعين الطفل، حلمًا

يناير وGen Z| الثورة التي لم تعد كذلك

فلنحسب من منا ضحى بنفسه أكثر، كم منكم في السجون وكم منا في السجون أو المنفى؟ كم منكم له ألف مدافع وكم منا غاب عن النظر والسمع، لا نعرف عنهم شيئًا لأنكم مشغولون بأنفسكم.

يناير وGen Z| درس مستمر عن طريقنا إلى فلسطين

مرّت علاقتي الأولى بالسياسة عبر جسد أمي، الفلسطينية المغتربة في مصر، المعزولة عن أرضها وأهلها. كانت فلسطين جزءًا من تكويني، سياقًا نعيش داخله، وليس مجرد قضية مطروحة للنقاش.

يناير وGen Z| علينا اقتلاع العَفَن من بيننا

إن التهميش الواقع علينا وحرماننا من أي عمل جماعي، يتم بقصد من بعض الأطراف. لقد كفر أغلب جيلنا بكل ما سبقه، ويريد الآن أن يصنع تجربته الخاصة، ولكن دون وجود أدوات، وهذا نذير شؤم.

يناير وGen Z| مش باقي مني غير...؟

لم يتركوا لنا سوى صور الميدان وشظايا أحلام. عندما أقرأ عن يناير أفكر أنه كان حريًّا بهم أن يفعلوا كذا وكذا. ثم أذكر ما فعلنا نحن، بالأحرى ما لم نفعل حين بدأت حرب الإبادة على غزة.

يناير وGen Z| الأمل الذي يثير الخوف

تعلمت من الثورة مَن يقف مع مَن، فهمت أن هناك معسكرات، وأن الناس لا يتفقون، وعندما يخاف البعض، يكون هناك آخرون سعداء.

يناير وGen Z| ما لم نتعلمه بعد الهزيمة

لم تُهزم يناير في 2013 فقط، حتى لو افترضنا أن ما حدث كان سذاجةً أو فشلًا سياسيًا، فنحن منذ ذلك الحين وحتى الآن، لم نتجاوز الماضي ونفتح نقاشًا حقيقيًا حول الحلول البديلة.

يناير وGen Z| مكسبها الأوحد تعرية "الجماعة"

الخلاص من التيار الإسلامي لم يكن ليتأتى سوى بفعل جماعي بحجم ثورة يناير التي فتحت المجال للجميع للتعبير عن آرائهم، ومنهم التيار الإسلامي، فنضح الإناء بما فيه وطفحت قناعاتهم.

يناير وGen Z| رسالة إلى الزعيم

سيدي الزعيم، لأجل النبي وأهل بيته والأولياء الصالحين، أرجوك غيّر طقم إعلامك. اعتمد على كروان مشاكل في الوصول للناس وسماع شكاويهم.

يناير وGen Z| الطفل يرصد لكم لماذا فشلت الثورة

التقدم مرهون بالتحرر من آفات السابقين؛ فإن أخطاء مثل العمى الأيديولوجي أو الفكري يجب أن نتجنبها، وعلينا أن ندرك طبيعة الشعب المصري ونعرف مفاتيحه. هنا تكمن أهمية النقد والإصلاح.

يناير وGen Z| بين جيل 46 وجيل يناير وجيل زد

من المشاكل الرئيسية في التعاطي مع الثورة أن فكرة الاجيال كانت حاضرة في يناير نفسها في الخطاب الإعلامي و خصوصًا في خطاب من تصدروا للكلام باسم الثورة وأنهم "جيل الثورة"

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.