يناير وGen Z| الطفل يرصد لكم لماذا فشلت الثورة

حين اندلعت الثورة كنتُ طفلًا لا أستطيع تمييز الحقيقة من الخيال، وكنتُ مولعًا بالخطاب الثوري الذي تلقيه الحركات المدنية بمختلف طوائفها. لاحظتُ في طفولتي وبداية شبابي أن الثورة انهارت بسرعة غريبة، لم يكن وعي الطفل حينها قادرًا على إدراك تلك التحولات والانقلابات. لكن اليوم، وبعد أن مرّ من عمري خمسة عشر عامًا فوق العشر الأولى، أصبح بإمكاني تحديد بعض الأخطاء ومراجعتها بصفتها أخطاء السابقين، التي لا أريد أن يقع فيها اللاحقون. هنا يكمن السؤال: لماذا انهارت ثورة غيّرَت العالم بهذه السرعة؟

ميزان فوكو

إن استخدام تنظيرات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول الخطاب ليس ترفًا فكريًا ولا محاولةً لإضفاء عمقٍ مصطنع، بل هو سعي للوصول إلى حقيقة، ولو جزئيًا، قد تساعدنا على فهم ما جرى، ومن ثم التفكير في مستقبل أفضل. ليست أفكار فوكو تنظيرًا مجردًا حول ماهية الحياة، إنما هي أفكار على تماس مباشر مع المجتمعات البشرية، خاصة في عصر ما بعد الحداثة؛ حيث تتشكل السلطة وتُمارس عبر اللغة والخطاب قبل أي شيء آخر.

الخطاب الناجح لدى المصريين هو الذي يطرح الاستقرار بوضوح بعيدًا عن الأيديولوجيات والأفكار المجردة

يقول فوكو في كتابه نظام الخطاب إن السلطة ليست مؤسسات فقط أو سلطة دينية. هي خطاب متكامل يمنح هذه السلطة الشرعية والقدرة على الحكم. ويضيف أن الخطاب الحاكم يجب أن يكون واقعيًا ومتماسكًا بالقدر الكافي لإقناع الجماهير؛ وعليه فإن أي خطاب يناقش شعارات مثل الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية بما لا يتناسب مع عقلية الشعب المُخاطَب سيبوء بالفشل.

في الكتاب ذاته، يرى أن الخطاب يجب ألّا يمس المقدسات الاجتماعية مثل الدين أو الجنس؛ يقول نصًا "نعلم جيدًا أنه ليس لنا الحق في قول كل شيء، ولا الحديث عن أي شيء في أي مناسبة؛ ثمة قدسية الموضوع، وطقوس المقام، وحق الفضيلة، أو حق التفرد الذي يتمتع به المتحدث". لذلك يجب الترويج للخطاب بأساليب وطرق تناسب المجتمع المُخاطَب، حتى وإن كان في البرنامج ما يمس المقدسات المجتمعية، فعلينا إخفاء هذه النقاط أو الترويج لها بأسلوب مختلف يناسب طبيعة المجتمع.

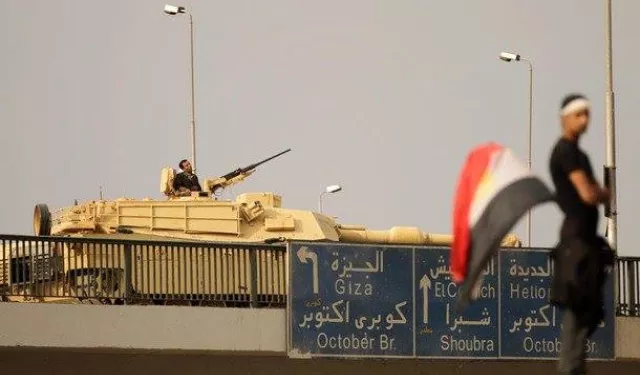

يرى فوكو أن الثورات، حتى تنجح، بحاجة إلى "قطيعة معرفية" تامة مع الخطاب القديم، وبحاجة لصناعة خطاب جديد يناسب الواقع الجديد، وإلا سقطت في فخ تبادل المواقع أو إعادة إنتاج خطاب سلطوي جديد. وهذا ما وقعت فيه ثورة يناير بكل تفاصيلها، فخلال 870 يومًا ارتكبت عدة أخطاء أودت بالخطاب الثوري المصري، وجعلت نهايته حتمية، بل وجعلته مكروهًا على المستوى الشعبي؛، حيث أنتجت الثورة خطابًا سلطويًا مشابهًا لخطاب نظام مبارك، المعروفة نهايته.

وعند النظر إلى الخطاب الثوري المصري، نجد أنه لم يقدم أي نموذج للاستقرار الثوري، ولم يُوَطِّن الأفكار أو يعيد صياغتها بما يتناسب مع طبيعة الواقع لكن ظل خطابًا هشًا ومنفصلًا عن الواقع. لقد عجز الثوار عن طمأنة المجتمع بأن التغيير لا يعني الفوضى، وبأن الحرية يمكن أن تكون هي الضامن الحقيقي للأمان، لا نقيضًا له.

هيبة الدولة

يقول ميلاد حنّا في كتابه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية "إن التكوين النفسي للمصريين، مسلمين وأقباطًا، هو تراث الحضارات الزراعية المستقرة في الوديان المنبسطة منذ آلاف السنين، حيث الأمان والولاء للحكومة المركزية التي تملك مفاتيح الحياة عن طريق نهر النيل العظيم، الشريان الذي يوصل الأمن إلى كل نجع في الوادي عبر القرون".

أي أن التكوين المصري الطبيعي ينتمي إلى المجتمعات الزراعية النهرية، التي تميل بطبيعتها إلى المركزية والاستقرار المفرط. ويرصد جمال حمدان هذه الصفة في شخصية مصر، ويُرجع وجودها إلى طبيعة المجتمعات الزراعية النهرية التي عاشت قرونًا على الزراعة مصدرًا أساسيًّا للرزق، ما جعلها تميل إلى عدم الترحال. وهذا ما جعل الشعب المصري بطبيعته قابلًا للاستبداد.

من خلال وصف حمدان للمجتمع، فالخطاب الناجح لدى المصريين هو الذي يطرح الاستقرار بوضوح، بعيدًا عن الأيديولوجيات والأفكار المجردة. وبالنظر إلى ثورة يناير نجد أن الخطاب المنتصر هو الخطاب السلطوي الذي يروّج لنفسه بوعود الاستقرار؛ ولأن الإنسان ابن بيئته، انحازت الأغلبية إلى الخطاب السلطوي بحجة دفع عجلة الاقتصاد، حتى وإن كان هذا الخيار ضارًا على المدى البعيد.

على مستوى الإعلام، ظهرت تلك النبرة التي لم تنتهِ منذ أيام مبارك؛ نبرة الأمان وهيبة الدولة، وهي النبرة التي برّرت مجازر مثل "محمد محمود" و"بورسعيد". تلك الدماء سالت، حسب الخطاب الرسمي، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة، أو هكذا جرى الترويج، بينما كانت في حقيقتها تهدف إلى الحفاظ على السلطة المركزية وخطابها المهيمن والمستبد، الذي لطالما سيطر على هذه البلاد بالحديد والنار.

على سبيل المثال لا الحصر، في أعقاب مذبحة بورسعيد، التي استشهد فيها 72 من شباب الألتراس، خرج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ليبرر ما حدث عبر توصيف جماعات الألتراس بوصفها "دولة داخل الدولة" أي أنهم تهديد مباشر للاستقرار. وهو توصيف لم يكن دقيقًا بقدر ما كان منسجمًا مع الخطاب الرسمي الساعي إلى نزع الشرعية عن هذه الجماعات، لا سيما أن الألتراس كانوا أحد الفاعلين البارزين في الحراك الثوري، وإحدى الأدوات التي استخدمتها ثورة يناير في مواجهة منظومة السلطة، وهو ما وضعهم في موقع العداء مع كل من يعادي الثورة وخطابها.

الخطاب الثاني للثورة

لم يكن انتصار جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2012 مفاجئًا، لأن خطابهم يرتكز بالأساس على نص ديني. فالخطاب ذو الطابع الديني يُمنح قوة إضافية، خصوصًا في مجتمع مثل مصر. يرى جمال حمدان أن المفتاح الدائم والأول للمجتمع المصري هو التدين والدين، ولذلك لاقى الخطاب الديني لجماعة الإخوان رواجًا، خاصة أنه لم يتعارض في البداية مع خطاب الاستقرار، وهو ما جعل الخطاب الإسلاموي ناجحًا في مرحلته الأولى، إلى أن تعارض مع خطاب الاستقرار، فاختار الشعب الاستقرار.

يُعد الخطاب الديني ضمن الأكثر نجاحًا لأنه يستند إلى نصوص مقدسة، ما يجعله قويًا بما يكفي للانتصار على شعارات القوى المدنية المختلفة، التي تنهار أمام الخطاب الديني اللاهوتي إن لم تستطع تكوين "لاهوت تحرري" قوي ومنافس لخطاب جماعات الإسلام السياسي.

اتسم الخطاب المدني إبان الفترة التي تلت يناير 2011 بالتشرذم وعدم الواقعية، لأن الحركات المدنية قدمت خطابًا واهنًا يرتبط بالشعارات أكثر من بالواقع، كما أنه لم يؤمن بالتعدد والاختلاف بوصفهما ركيزة أساسية، بل اعتبر الاختلاف مصدرًا للقلاقل.

يُضاف إلى ذلك افتقار الخطاب المدني لأي حلول سياسية أو اجتماعية حقيقية؛ إذ لم تقدم الحركات المدنية حلولًا لمشكلات المجتمع الفعلية التي تنغّص حياة المواطن العادي، وانشغلت بدلًا من ذلك بأحلام سياسية بعيدة. أصاب الحركةَ المدنية في مصر "عمى أيديولوجي"، وهو ما جعل خطابها منفصلًا عن الواقع؛ فتحويل الأيديولوجيات من وسائل لتسهيل حياة الشعوب إلى عقائد لا تُمسّ محكوم عليه بالفشل.

التقدم مرهون بالتحرر من آفات السابقين فإن أخطاءً مثل العمى الأيديولوجي أو الفكري يجب أن يتم تجنبها

هذا ما نراه في تجارب سابقة، كالثورة البلشفية التي حوّلت الشيوعية إلى عقيدة مغلقة فسقطت في الديكتاتورية الستالينية. الفارق بين الستالينية والحركات المدنية المصرية أن الأولى قدّمت آليات واضحة للاستقرار، بينما افتقرت الحركات المدنية المصرية إلى أي تصور عملي يجيب عن سؤال الاستقرار.

قدَّم الخطاب الثوري والمدني نفسه بصفته إقصائيًا بالأساس، فكانت لوائح الاستبعاد واضحة وتشمل العديد من رموز المجتمع القديم. بهذه النبرة العدائية، فإن الشعب المصري بفئاته غير المسيسة ارتمى في أحضان خطاب الاستقرار لأنه يقدم له حلًا شاملًا وجذريًا، حتى وإن كان كاذبًا. يضاف إلى ذلك عدم "توطين" مصطلحات كالليبرالية والعلمانية، ما جعلها مصطلحات شيطانية بالنسبة للفلاح المصري في أقاليمه.

وهو ما يتجلى بوضوحٍ في تجربة الدكتور عمرو حمزاوي، الذي سعى إلى بناء حزب ليبرالي في مصر، مؤسَّس على أفكار مستمدة إلى حدّ كبير من خبرته واحتكاكه بالسياسة الأمريكية. غير أن هذا المشروع لم ينجح في توطين مفاهيمه ومصطلحاته داخل الأوساط الشعبية المصرية، إذ ظل خطابه موجَّهًا إلى دوائر نخبوية محدودة أقرب إلى برجٍ عاجي، يقدّم من خلاله تنظيراته عبر المقالات الصحفية بين الحين والآخر، دون أن يتحول إلى مشروع سياسي جماهيري واسع.

نحو خطاب جديد

بعد أن أصبحتُ شابًا قادرًا على تقييم الواقع والتاريخ، لم أرد سوى تقييم تجارب الآخرين دون تنظير فارغ أو محاولة للاستعلاء على تجربة فريدة أبهرت العالم، لكنها وبكل تأكيد تحمل أخطاءً بحاجة للتصحيح وتجنبها في تجارب مستقبلية؛ فإن النقد هو الوسيلة المثلى للتحديث والتقدم.

التقدم مرهون بالتحرر من آفات السابقين؛ فإن أخطاءً مثل العمى الأيديولوجي أو الفكري يجب أن يتم تجنبها، وعلينا أن ندرك طبيعة الشعب المصري الذي نتعامل معه ونعرف مفاتيحه. هنا تكمن أهمية النقد والإصلاح بالمقام الأول؛ فلولا حركات الإصلاح لما استطاعت الثورة الفرنسية تجاوز مرحلتها الراديكالية/عصر الإرهاب تحت قيادة ماكسيميليان دي روبسبير (1793-1794).

منذ أن كنت طفلًا، وحتى أصبحت هذا الشاب الذي يحمل ملامح الكهولة المبكرة، وأنا أتساءل عن أخطاء جيل الثورة، الذي لا يزال، للأسف، يرفض الاعتراف بها حتى اليوم. جيلٌ يحتكر الحديث عن الثورة، ويتعامل معها بوصفها ملكًا خاصًا له. ومع كامل الاحترام لجيلٍ اتخذتُه أبطالًا خارقين يومًا ما، يظل السؤال: متى يتحمّلون مسؤوليتهم السياسية ويعترفون بممارساتهم الخاطئة؟

متى تستطيع السياسة المصرية إفراز خطاب قوي ومتماسك، يتسع في داخله للحركات الدينية والمدنية معًا؟ متى يستطيع أطفال الثورة التعبير عن آرائهم بشأن فشل سابقيهم، دون تكميم أفواههم أو نزع الشرعية عن أسئلتهم؟

أسئلة تؤرقني منذ كنت طفلًا، ولا يزال لا أحد يجرؤ على الإجابة.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.