يناير وGen Z| الثورة التي لم تعد كذلك

أي ثورة؟ سؤال يراود كلَّ من يرى الوشم الذي أخذ حيزًا على ساعدي. في حقيقة الأمر، كان لدي جواب قبل أن أقرر مصاحبة هذه الكلمة إلى الأبد. أجيب ساخرة بأني ثورة، ثم أجعل نبرتي جدية وأنا أضيف أن أي ثورة تنبع من المهمشين والضعفاء هي ما أقصد. من الإجابة السابقة يأخذ الحديث دائمًا منحىً تحليليًا لكل الثورات، فلا نصل إلى نتيجة مرضية لأي طرف.

أنا دائمة التساؤل عن ماهية الثورة، ومدى فعاليتها في الحياة. على مر التاريخ ثارت الشعوب، ثم حكمت الأنظمة السلطوية. مَن الذي تحرر؟ وممَّ؟ وكم دام هذا التحرر؟ وإلامَ آل؟ تحررنا من القمع والظلم لثمانية عشر يومًا ثم آلت حياتنا إلى المزيد منه، بالإضافة إلى ذُلٍّ لم نشهد مثله منذ الاستعمار.

الثورة دورة حياة، يأتي نظام، يبدأ في قمع فئة من الناس، تتكون أقلية، تتنتشر وتتوسع، يؤمن مَن يؤمن، يطيحون بالنظام، يكتشفون بؤس ما آمنوا به! يحاولون التغيير، يقمعهم النظام الجديد، تتكون أقلية.. إلخ.

يدَّعي كثيرون أن ثورةً واحدةً حقيقيةً قامت في تاريخ مصر الحديث. بشكل شخصي، أرى ثورتين، واحدة في الخارج انتهت، أخرى في الداخل ما زالت في مرحلة الفوضى، لا ندري متى تنتهي.

بين الواقع والأسطورة

كما لم يسقط النظام وسقطت صورته، لم تنجح الثورة ونجحت شعاراتها. في جيلي ما زلنا نقول "الثورة مستمرة" لكن لا نسأل عن كينونة هذه الاستمرارية وماهيتها. في الحادية عشرة من عمري أنشأت أول حساباتي على السوشيال ميديا، قرأت الحكايات، آمنت بها دون تشكيك، دون مراجعة لشخوص رواتها. كبرت وأنا أقرأ عن تاريخ الثورات في المنطقة، الأنظمة السياسية وأيديولوجياتها، الاقتصاد ونواحيه المختلفة وتأثيره. ومع ذلك، لم أشكك في التناقض الصارخ بين ما قرأت وما أعيشه على أرض الواقع.

في نقطةٍ ما اضطُّررت إلى ترك مصر، بسبب استهداف الأمن لي دون أي سبب منطقي. في الخارج، أصبحت أرى المشهد أكثر وضوحًا، وقادتني الصدف إلى أماكن التقيت فيها كثيرين من الدوائر التي تمنيت طوال حياتي أن أنتمي إليها، قدوتي المثالية. غير أني اكتشفت أن لهذا العالم عملة لم أملكها، عبارة عن كم عامًا سجنت؟ من هم أصدقاؤك؟ من أي دائرة أتيت؟

من كنت أراهم أبطالًا، وتبنيت آراءهم ونشرتها دون مراجعة، التزامًا بمبادئ حرية الرأي والتعبير، التغيير الذي نسعى له، أهمية الثبات على المواقف، هم نفسهم من حقَّروا من آرائي حين شاركت بها. ذات مرة سألتني إحدى المنظَمات الحقوقية عن علاقتي بثورة يناير، دوري في المدافعة عن حقوق الإنسان في ذلك الوقت!

بماذا أجيب؟ والله في التاسعة من عمري شاركت في خمس عشرة حملةً حقوقيةً ودافعت في المحكمة عن ثلاثين متهمًا، ماذا أكون، الطفلة المعجزة؟ أجبتها بمنتهى الجدية أني بدأت نشاطي عندما بلغت عمرًا يسمح لي بذلك، فكانت الإجابة أنه لا يحتسب ولا يوافق معاييرهم لتعريف المدافعين عن حقوق الإنسان، مشترطين أن أكون على علاقة بواحدة من الدوائر المعتمدة!

آن لذاك الجيل أن يتحمل عواقب تكبره وتغطرسه، أن ينسحب من الساحة ويفسح مجالًا لمن بعده

صرت أكره اللحظة التي قامت فيها الثورة، أكره من تسلَّقوا أكتاف المجهولين من الشهداء والمساجين، أكره الفئة التي تصدرت المشهد على حساب من لم تُكتب لهم الشهرة. في هذا المنفى قُدِّر لي أيضًا أن التقي ببعض المشاركين المهمشين، ممن سجنوا، وتلقوا رصاصات، قابلت "بشرًا" ممن شاركوا في أحداث يناير أو أحداث القديسين والقديسات، هؤلاء لا يقولون إنهم بدأوها أو استمروا فيها، فقط "شاركنا".

أسأل هذا الجيل المتباهي، ما الذي لم نَرَه بعد؟ شهدنا على قنابلَ ورصاصٍ وقتلٍ في عمرٍ أقل من الثامنة والتاسعة، السجن ولم نفلت منه ومن عقابه ابتداءً من الثانية عشر ووصولًا للعشرين في أقصى تقدير، المنفى كان أكثر الخيارات إشراقًا، وحتى هنا لم نفلت من الحروب والقنابل والصواريخ والهروب من الغارات خمس أو ست أو عشر مرات.

أصبحتم فرقًا وطوائف، تحاربون الدخلاء منا، مثلما اعتبرت الشرطة في وقت ما شعبها كالدخيل. نحن منكم وأنتم منا، فلماذا كل هذا الإقصاء؟ من أجل مجد الثورة والثوار؟

تجربتي الشخصية أوصلتني إلى محل لا أُفرِّق فيه بين سمات صفوف المعارضة، الحكومة والنظام، وشباب الثورة الذين لم يعودوا كذلك. اكتشفت أن النضال يأتي بثمن، هو ألَّا تنتظر المكافأة والمجازاة عليه. آن لذاك الجيل أن يتحمل عواقب تكبره وتغطرسه، أن ينسحب من الساحة ويفسح مجالًا لمن بعده، لعلنا نستطيع إنقاذ ما تبقى منا، إن كان قد تبقى شيء.

أين نحن على خط التاريخ

في التاسعة من عمري ولأول مرة منذ ثلاثين عامًا. خرج شباب وهتف في الميدان. من وقتها وهم يقولون إنهم هُم من حملوا الميدان على أكتافهم وأتوا بالتغيير. محوا تاريخًا من نضال أجيال قبلهم، ثم محوا بالإذلال والتهميش مَن جاء بعدهم. الخامس والعشرين من يناير هذه السنة، ذكرني بأني أتم الخامسة والعشرين بعد أشهر قليلة. ربع قرنٍ من الزمان، لم أنجز فيه شيئًا سوى النجاة من سجن وحرب ومنفى.

ما يسمى بـ "جيل زد"، ينبغي تغييره إلى "إكس"، التي تشير إلى المجهول. نحن جيل أتى في نكبة، وكَبِر في أخرى، وحُكم عليه بالمشيب قبل الأوان. يقول كل جيل في هذا البلد بأنه أكثر جيل ظُلم، إلا أنه وبحق لم يظلم إلا نحن.

تحت راية عبدالناصر خُلق جيل صنع الطغاة، من بعده أتى آخر سكت عن ظلمهم، تنتهي السلسلة بجيل يزيح ذاك، ويحمل راية "شبه-انتصار" يذل أذقاننا به لآخر حياتنا، ويحكم علينا بالإلغاء من قبل أن نحاول الوجود.

ونحن أيضًا لا نتسم بالكثير من العقلانية، فإذا كان ما يحرك جيل الثورة هو النرجسية المفرطة، فمحركنا ليس إلا عاطفة بلا أي منطق. نؤمن بظاهر الشعارات والأفكار، ولا ندقق كثيرًا في باطن قائليها -إن كانت لديهم أفكار- لم نرَ سطحية الآراء، تجاهلنا النظريات الجاهلة بالواقع والمنفصلة تمامًا عنه.

أصبحت الثورة مقسمة لثلاثة أجزاء، واحدة انتهت، وأخرى داخلنا، وثالثة مستمرة معكم، لكن ثورتكم التي تتباهون بها لم تنجح، لم تكن لديكم رؤية واضحة، تفتقرون إلى التنظيم، واعتمدتم على نضال من سبقكم دون أن تفهموا كيف وصلوا إلى وعيهم.

المعايير والمنطق والثورة

منذ وقت ليس ببعيد، ظهرت مبادرات شبابية سياسية، أصغر من فيها بلغ الأربعين، نحن أيضًا نتواجد فيها بشكل أو بآخر، لكننا في الصفوف الأمامية، أقرب لقوات الأمن، وأبعد ما يكون عن الترند، وإن كنا نحن من أوجدنا هذه الكلمة. أصبحنا كباش الفداء ليغدو كل يوم هو عيد أضحى. وتخافون أن ننسى الثورة! أي ثورة؟

ما يثير الضحك أنه عند لجوئي إلى هذه المؤسسات في أمور قانونية أو مالية أو متعلقة بأمور التوطين لا أجد منها اعترافًا بي لا كمدافعة عن حقوق الإنسان ولا كصحفية لأنني دون السن المتعارف عليه، أحمل بطاقة الصحافة الدولية وأرفق معها سيرتي الذاتية وأعمالي التي وإن كانت قليلة لكنها كثيرة قياسًا بعمري، لكن الرد دائمًا واحد "لا تستوفي المعايير".

لا حق لأحد أن يفرض الوصاية على ما حدث ويحتكر معناه وتاريخه ودماءه

من الذي يقابل المعايير إذًا؟ كل من يكبرني ببضع سنوات ولم يتعرض لأي نوع من أنواع الإضطهاد، لكنه كان على قيد الحياة خلال أحداث الثورة؟ وإن كانت كل مشاركته تشتمل على بضعة بوستات على السوشيال ميديا حينها؟

أثناء طلبي اللجوء إلى إحدى الدول، رأيت من يطلبه دون أن يتعرض للاضطهاد أو السجن، لم يعرف حتى تجربة التحقيق المرهق لأيام دون أن يرتكب ذنبًا حقيقيًا. يطلبه لأنه من المشاركين في الحدث المقدس. دخلت إلى غرفة المقابلة بأدلة ووقائع، رُفضت أنا، وأصبح هو في البلد المراد.

تقولون فعلنا هذا من أجلكم، وأقول أنا إنه لم يكن إلا من أجل ذواتكم وأنفسكم. أين جيلنا من خرائطكم وحواراتكم؟ إن اتبعنا طريقتكم في استخدام عملة الكم من العلم والبشر في عد التضحيات: كم منكم في السجون أو المنفى؟ وكم منا غاب عن النظر والسمع دون أن يكون له ألف مدافع؟ السخرية القدرية هنا هي أنه وبالرغم من مصابنا، فلا رأي لنا فيما يفعلون ولا يرون ما يُفعل بنا.

أشعر بالقهر في كل مرة أنظر فيها إلى وشمي (ثورة) لأني آمنت بما آمنت. تراودني فكرة إزالته لكنها عملية طويلة ومكلفة وأنا تعبت من سخرية الحياة في أن الألم لا يمحى إلا بمثيله. لكن ربما هذا هو الشيء الوحيد الذي يُذكِّرنا ببشريتنا، أننا فانون تمامًا كما المجد. بالتالي لا حق لأحد أن يفرض الوصاية على ما حدث ويحتكر معناه وتاريخه ودماءه.

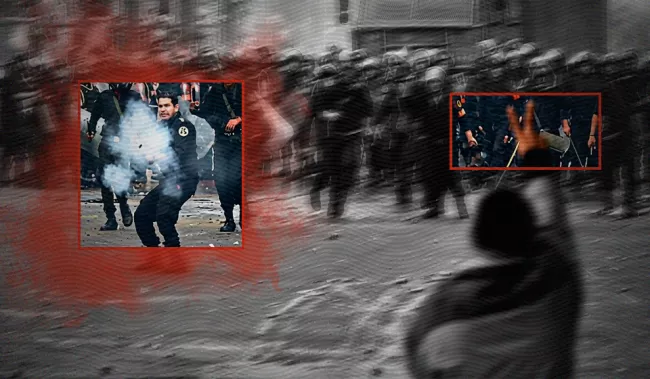

لا يسعنا إلا الترحم على من راحوا برصاص قوات من المفترض أن تحميهم لكنَّ أفرادها اختاروا الغدر بإخوانهم وأخواتهم. من فقدوا حياتهم أملًا في غدٍ أفضل، وغابوا عن الذكر إلا في دوائر الأصدقاء والعائلة والمقربين. الشهداء ممن صدَّقوا وآمنوا ورحلوا قبل أن يُخذلوا.

لم يضطروا إلى معايشة هذا الواقع الذي لم نرث فيه إلا الخسارة، ولم نملك فيه ترف التمجيد ولا رفاهية الإنكار، نعيشه بذاكرة مثقلة وسؤال مفتوح: إن لم تكن الثورة لنا، فلماذا ما زلنا ندفع ثمنها؟ وإذا كانت لنا، فلماذا ما زلنا غير مرئيين؟

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.