عود حميد للعضو المنتدب الأمريكي

حسنًا، فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ليعود إلى البيت الأبيض متوَّجًا بنصرٍ كبيرٍ ليس فقط في المجمع الانتخابي كما فعل في 2016، بل أيضًا في التصويت الشعبي على المستوى القومي وبفارق قد يكون الأكبر منذ رونالد ريجان في منتصف الثمانينيات. أصبح ترامب أول رئيسٍ جمهوريٍّ يفوز بالتصويت الشعبي منذ فعلها بوش الابن عام 2004 وقت فاز على منافسه الديمقراطي جون كيري.

عاد ترامب رئيسًا منتخبًا بعد إدانته قضائيًا بعشرات التهم، وبعد أن ألغته شركات الميديا الكبيرة وسلبته حقَّ الظهور والتواصل لسنوات، وبعد تعرضه لمحاولتي اغتيال جادتين، إحداهما كانت خطيرة.

مشاهد تخلق في تتابعها تصوَّرًا لدى قطاعات واسعة من الناخبين أن هناك تحالفًا لقوى مؤسسية كبرى ومنظمة، تتمترس لإزاحة ترامب عن المشهد السياسي بشكلٍ مهينٍ وعصبيٍّ، في وقتٍ يتحول فيه الرجل إلى رمز تاريخي للحزب الجمهوري وقواعده، وتصبح معارضته أو حتى نقده بشكل خفيف مسألة شديدة الصعوبة داخل مؤسسات الحزب ومموليه.

عشرات التفاصيل تستحق التأمل وتحتاج إلى كتابات وكتابات، محورها الأساسي هو تآكل معنى وجدوى وتأثير الممارسة السياسية البرجوازية المدنية فيما يسمى بالديمقراطيات الليبرالية. والأمر ليس أمريكيًّا فقط، بل تبيانه الأوضح في "الديمقراطيات الأوروبية"، بيد أن الولايات المتحدة دائمًا تحتل صورة الغلاف، ذلك أن الأمريكيين هم ملوك الاستعراض وأساتذة فنون جذب الانتباه.

أصبح السياسي في الديمقراطيات الغربية اليوم "هُزءًا"، أو في أفضل تقدير شخصًا لا يمكن أخذه على محمل الجد

هكذا تحولت الديمقراطيات الغربية إلى نوع من الاستعراض المثير، وجعلت نجومها السياسيين أقرب إلى الظواهر الإعلامية الكرتونية منهم إلى العصب المنظم القادر على إدارة التفاوض والمساومة بين مكونات القوة والسلطة في الدولة والمجتمع، أو السير بحذق داخل حقول ألغام الصراع الطبقي لإدارته على نحوٍ يضمن السلم الاجتماعي مع استمرار الدولة القومية في قبضة برجوازيتها.

تحول السياسيون الآن إلى نوع من المؤثرين/influencers الذين تدعمهم رؤوس الأموال الكبيرة لجماهيريتهم الواسعة، لكنها جماهيرية منبتَّة الصلة عن أي قدرة تنظيمية على الأرض، يمكن محوها بقرار وبضع حملات تشويه بسيطة. أصبح السياسي في الديمقراطيات الغربية اليوم "هُزءًا" بالتعريف، أو في أفضل تقدير شخصًا لا يمكن أخذه على محمل الجد إلى النهاية، بغض النظر عن ارتفاع شعبيته وانخفاضها.

هؤلاء "الساسة" مرتهنون بالكامل لرؤوس الأموال الكبيرة وبشكلٍ مذلٍّ وغير مسبوق في التاريخ السياسي الغربي. لم يعودوا ممثلين سياسيين للمصالح الرأسمالية، بل ممثلون إعلاميون لها، أو أعضاء منتدبون في شركاتها.

دونالد ترامب ليس إلا نموذجًا مثاليًا لذلك، فهو رجل الصفقة. مدخله إلى السياسة أتى من كونه رجل شركات ومديرًا تنفيذيًا. ليس مهمًا إذا كان مديرًا ناجحًا أو فاشلًا، المهم أنه تجسيد أمين للطور الجديد للوساطة السياسية بين رأس المال والجماهير، وعلى الناس ألَّا تندهش لو رأت إيلون ماسك رئيسًا للولايات المتحدة في المستقبل.

عذرًا.. فاصل من الشماتة

لكن اسمحوا لي أولًا وبشكلٍ عاطفيٍّ، أن أتلمَّظ شماتتي في الحزب الديمقراطي الأمريكي ومؤسساته. فجماعة الليبراليين الأمريكيين هم في ظني إحدى أحط الجماعات السياسية المهيمنة التي جثمت فوق صدور الجنس البشري.

فبعد سيطرتها على "المؤسسة" بمعناها العميق داخل الولايات المتحدة في تسعينيات بيل كلينتون، أصابها صلفٌ وغرورٌ غير مسبوقين وكأنهم، الليبراليون الأمريكيون، باتوا سادة العالم ولألفِ عامٍ بالمنطق الهتلري. جماعة تحكم من واشنطن الإمبراطورية ولا تسمع إلا أصواتها في غرف الصدى. ولكنها لم تكتفِ بذلك، بل راحت تحتكر معنى الإنسانية والتقدم في ذواتها.

وفي هذه الرحلة مفرطة الأنانية والعمى، أضحت مجرمةً بقفازات حريرية تحترف الهشاشة وتحتكر الألم وتتنكر لأي شعور آخر غير مشاعرها هي، تتذاكى ببراءة بديهية لدرجة أصبحت عاجزة عن رؤية فسادها لتسعى لإخفائه. إنها التجلي الأعمق للنفاق في أعمق مكامنه.

وما كامالا هاريس إلا حلقة تعيسة في هذه المسيرة. جاءت مرشحة للاستثمارات الكبيرة ودعم وول ستريت ووادي السليكون، ومعها حملة إعلامية سُمِّيت بـ"سياسات البهجة"، حيث مستوى من التنطع والعهر على الواقع الإنساني المعاصر يستحق العقاب بحق.

فهي المرأة الملونة الممتلئة بالحيوية وصاحبة الضحكة المجلجلة، وهي أمور كافية بالنسبة لها ولمموليها، لتصبح رئيسة الولايات المتحدة وإمبراطورة العالم. الرحمة يا رباه ما هذا الاستحقاق المتنطع الذي لا يليق إلا بالطور المتأخر الأبله من النسوية الليبرالية.

لا يمكن أن أخفي سعادتي بهزيمة هؤلاء الذين يسفكون دمك ثم يلومونك باكين متباكين لأن دماءك التي تناثرت على ملابسهم جرحت مشاعرهم المرهفة. يشبهون أنتوني بلينكن، بوجهه المتوتر الكئيب أحيانًا والميت المجرم في أحيانٍ أخرى، ولا فرق على كل حال.

وعلى الأغلب، لن يبقى لدى هؤلاء الليبراليين سوى لوم العرب في ميشيجان على عدم التصويت لهاريس، أو لوم اليسار الأمريكي بالمجمل على عدم دعمها، أو اتهام الشعب الأمريكي بالغباء والتخلف بعد انتخابه ترامب، وهو ما فعله بالفعل بعض المذيعين على الشبكات التليفزيونية أمس، تحت وطأة الغضب والإحباط.

إنهم حفنة من المتنطعين يستحقون عقابًا سياسيًا أليمًا، كالذي ألَمَّ بهم بالأمس.

تداول السلطة ليس "ديمقراطية" بالضرورة

ينسى البعض، عن عمدٍ أو غباء، الفارق الضخم بين الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة. فالولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ جمهوريةٌ منذ عام 1789، يحكمها رئيس منتخب منذ ذلك الوقت. لكن هذا لا يعني أنها كانت دومًا بلدًا ديمقراطيًا وفقَ المفاهيم الليبرالية الحالية. فخلال قرنٍ من الزمان بعد إعلان الجمهورية، اتسعت مساحة البلاد سبعة أضعاف وسط عمليةِ إبادةٍ ممنهجةٍ للسكان الأصليين واستعبادِ قطاعٍ معتبرٍ من السكان. ومع ذلك، ظلَّ الانتقال السلمي للسلطة مستقرًا.

ما هو مُعرَّضٌ اليوم للخطر والتآكل ليس الديمقراطية، بل تقاليدها القرن عشرينية في الولايات المتحدة، وتحديدًا تراث حركة الحقوق المدنية الذي شكَّل التيار الليبرالي الأمريكي منذ منتصف الخمسينيات. وهذا التآكل حتميٌّ لأن هذا الطور استنفد مهمته التاريخية وكانت خاتمته مع الرئيس المهرج باراك أوباما.

بعدها، أصبح لزامًا على السياسة التقدمية الأمريكية أن تكون أكثر اشتراكية وجذرية، تعتمد بالأساس على تقوية وترسيخ التنظيمات النقابية العمالية التي حطمتها السياسات الريجانية منذ منتصف الثمانينيات، وليس هناك خيار آخر في ظل الأزمات المتراكمة للرأسمالية العالمية ومركزها الإمبراطوري في الولايات المتحدة.

وهذا الأمر لا يمكن إتمامه دون نقد سياسات الهوية الليبرالية التي تنكر أن جزءًا معتبرًا من الطبقة العاملة الأمريكية هم من البيض، شاء من شاء وأبى من أبى. فدائمًا ما يضع الليبراليون الأمريكيون المستوى الاجتماعي للصراع في المؤخرة، أو يجعلونه موضوعًا خاضعًا لسياسات الهوية العرقية والجندرية والثقافية.

لقد حَلَب الليبراليون الأمريكيون ضرع سياسات الهوية حتى نزف دمًا، صار الأمر مملًا وسخيفًا ومنافقًا إلى أقصى درجة، إلى حدٍّ جعل رحلة مطورٍ عقاريٍّ انتهازيٍّ من نيويورك يدعى دونالد ترامب تُمثِّل عنوانًا لانصهار الرأسمالية بالجريمة والفساد، فيما يتحدث الرجل باسم العوام والبسطاء في مواجهة النخب المغرورة.

بالطبع لن تتأثر تقاليد الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة بمجيء ترامب أو غيره. لكن ما سيتأثر هو حريات الناس وقدرتهم على مقاومة توحُّش النظام الرأسمالي، وقدرتهم على التنظيم أو الاحتجاج، لأنه لا علاقة حقيقة بين نمو وقوة الحركات الديمقراطية والشعبية على الأرض، ونتائج الانتخابات وفقًا لقواعد الديمقراطية الليبرالية الأمريكية.

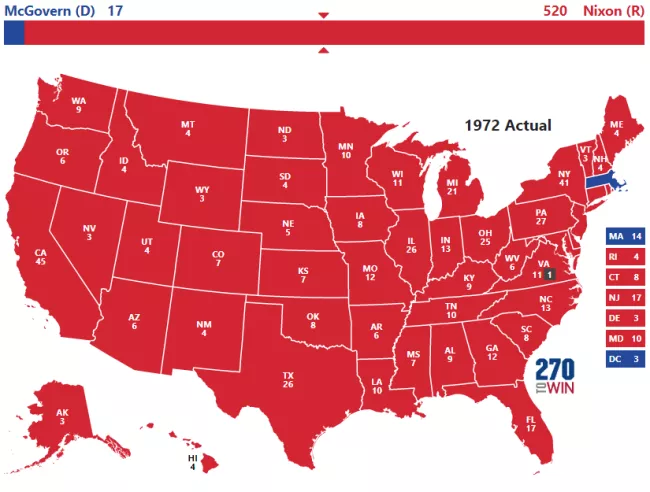

ففي عام 1972، وبينما كانت حركات اليسار ومناهضة حرب فيتنام في أوج قوتها وتأثيرها على المستويين السياسي والاجتماعي، وبشكلٍ صاغ مخيلة ووجدان الأمريكيين جميعًا في العقود اللاحقة، اكتسح الصقر الجمهوري ريتشارد نيكسون انتخابات الرئاسة وتجاوز ما ناله في التصويت الشعبي 60%، وفي جميع الولايات الأمريكية عدا ماساتشوتس، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.

أعتقد أن الولايات المتحدة مقبلةٌ على صراعات سياسية عنيفة وجادة، ولكن تمظهراتها لن تكون بالضرورة داخل المؤسسات الديمقراطية التمثيلية المتآكلة، بل على مستويات أكثر شعبية وقاعدية. قد تهدد السلم العام، وتجعل الحرس الوطنى والجيش على أهبة الاستعداد دائمًا.

دائمًا ما يتخوف البعض من صعود فاشية ما في أمريكا، وهو في ظني أمر غير قابل للتحقق في ظلِّ فيدرالية الدولة. في الواقع إن ما يهدد الولايات المتحدة في المستقبل وفي ظل تآكل المستويات السياسية العليا للديمقراطية الليبرالية هو زيادة نفوذ المؤسسات الفيدرالية العسكرية والأمنية على القرار السياسي، بحيث يمكن لها أن تتدخل أحيانًا بشكل مباشر أو شبه مباشر تحت عنوان الحفاظ على الاتحاد والفيدرالية، وللولايات المتحدة مساراتها السياسية الخاصة على كل حال.

وماذا عنا في قاع العالم؟

تناولت في مقالات سابقة مراوحة الولايات المتحدة بين خيارَي الإمبراطورية والإمبريالية، في تعبيرٍ عن أزمةٍ عميقةٍ ستكون لها تداعياتها المؤذية والمدمرة على المستويات الداخلية والعالمية على حد سواء، فأمريكا لم تعد مجرد إمبريالية بل أكبر من ذلك بكثير، ولكنها أيضًا لم تعد "الإمبراطورية" بألف لام التعريف، وبالذات بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

دونالد ترامب باعتباره ممثلًا لخط أمريكا الإمبريالية التي تريد وضع حدود واضحة مع العالم حتى إذا أخضعته كله عسكريًا بشكل مكشوف، سيكون في مأزق شديد وهو يحاول إنفاذ تصوراته تلك. فجزء كبير من سياساته يقوم على تكتيك الردع الحاسم بالصدمة لشلِّ المعتدى عليه، فيسهل بعدها مباشرة إتمام صفقة سريعة من موقع المنتصر.

هذا المنطق يتناقض مع سياسة الانسحاب ووضع الحدود، لأن الضرب أثناء الانسحاب كارثة محققة للمنسحب. هذا يعني أن يترك ترامب حلفاءه يتغوطون في خرائهم إقليميًا حتى يعود إليهم في صورة المنقذ الذي يفرض كل شروطه على الجميع، الأصدقاء قبل الأعداء. في هذا الصدد، هو لا يختلف في سياساته عن الوديع اللطيف باراك أوباما، وإلى حد كبيرة إدارة بايدن نفسها.

الفارق أن المتغوطة في خرائها هذه المرة هي إسرائيل، وإسرائيل استثمار أمريكي استراتيجي لا يمكن التعامل معه أو مع مصيره بخفة، لذا كان التدخل أكثر حسمًا ووضوحًا إلى درجة الإدارة الميدانية والعملياتية.

لا يمكنني التنبؤ بما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن ما أعرفه أن ترامب رجل مهووس بتسريع إيقاع الأمور وحسمها بالصفقات الناجزة، وهي أمور تفتح الباب في حالة منطقتنا على احتمالات كارثية، لكننا في كارثة ممتدة على أي حال، فلا إبادة بعد الإبادة، لكن قد تكون لترامب وسياساته التسريعية آثار مؤذية على حلفائه بالأساس.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.