إعادة التوزيع المعكوسة

آليات تركّز الثروة في مصر عبر القطاع المالي خلال العقد الأخير

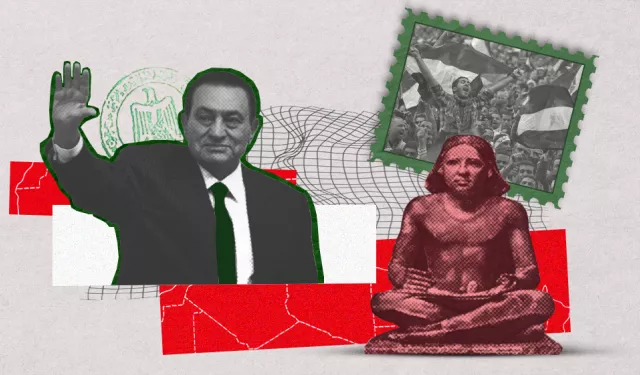

مثَّل الحراك الشعبي الواسع في ثورة 25 يناير ذروة طموح الطبقات المتوسطة والكادحة نحو تحسين مستوياتها المعيشية وتجاوز معاناتها مع سوء مستوى الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، أو ضمان الحدّ الأدنى الكافي للمعيشة. (*)

لكن السنوات التالية للثورة شهدت اضطرابات سياسية واسعة، أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور احتياطي النقد الأجنبي ما مثل عائقًا أمام تلبية المطالبات الاجتماعية (بفرض توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ذلك).

وأسهم مزيج الاضطراب السياسي والاقتصادي في تعطيل النشاط الرأسمالي في مصر على الكثير من المستويات، على سبيل المثال ألغى كثير من عملاء شركات التطوير العقاري الفاخرة حجوزاتهم بسبب تعرض مسؤولي هذه الشركات للمساءلة القضائية، وتباطأت شركات استخراج المواد البترولية في نشاطها بسبب عجز وزارة البترول عن سداد مستحقاتها مقابل المواد النفطية التي تشتريها من حصتها الاستخراجية.

استطاعت البلاد أن تتجاوز حالة الاضطراب السياسي بعد أحداث 30 يونيو 2013، ولجأت الحكومات التالية، حتى يومنا هذا، إلى مؤسسات التمويل الدولية لمساندة موازينها الخارجية المتدهورة واستعادة زخم النمو الاقتصادي.

خلال العقد الأخير (2015-2025) دخلت مصر في برامج متتالية مع صندوق النقد الدولي، وشهدت أزمات غير مسبوقة من هشاشة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتفاقُم معدلات التضخم وارتفاع نسبة الدين الخارجي في مواجهة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، ما جعل هذا العقد بمثابة امتداد لسنوات الأزمات التالية لثورة يناير، وليس مرحلة جديدة للتحوّل نحو استقرار أو ازدهار اقتصادي كما كانت تتطلع النخب السياسية بعد 30 يونيو، وتزايدت الضغوط المعيشية على الطبقات الأدنى لدرجة جعلت شعارات الثورة عن العدالة الاجتماعية تبدو حلمًا غير قابل للتحقق.

لا شك أن الطبقات العاملة كانت هي الخاسر الأكبر من أزمات العقد الأخير، لكن قطاعات من الرأسمالية المصرية أصيبت أيضًا بضرر بالغ، في المقابل كانت قطاعات أخرى من الرأسماليتين المحلية والدولية تمتلك القدرة على الحفاظ على هوامش ربحيتها في خلال هذه الأزمات أو ربما تحقّق أرباحًا كبيرة من ورائها.

الأرباح المحقّقة من أزمات العقد الأخيرة كانت بمثابة مساحة أمام قطاعات من الرأسمالية لاستغلال الطبقات العاملة. ودراسة هذا النمط من تراكم الثورة في اقتصاد ما بعد ثورة يناير هو ما تستهدفه هذه الورقة البحثية بقدر من التحليل.

أزمات العقد الأخير وانعكاسها على الرأسمالية

قبل التطرق إلى أنماط تراكم الثروة بعد ثورة يناير، علينا أن نمرّ سريعًا على طبيعة الأزمات التي شهدها الاقتصاد خلال العقد الأخير، وكانت بمثابة مجال لإفقار قطاعات وصعود قطاعات أخرى.

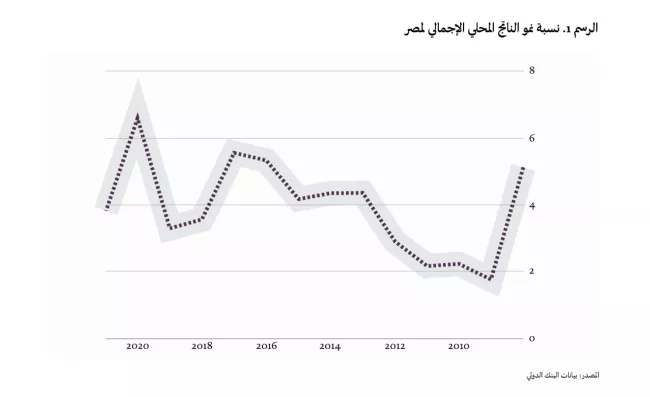

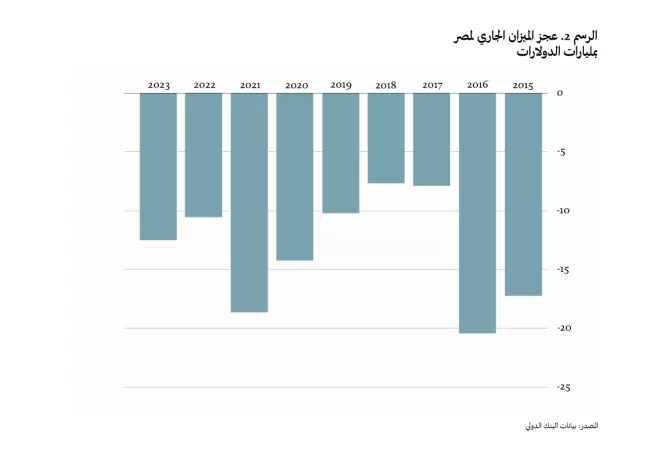

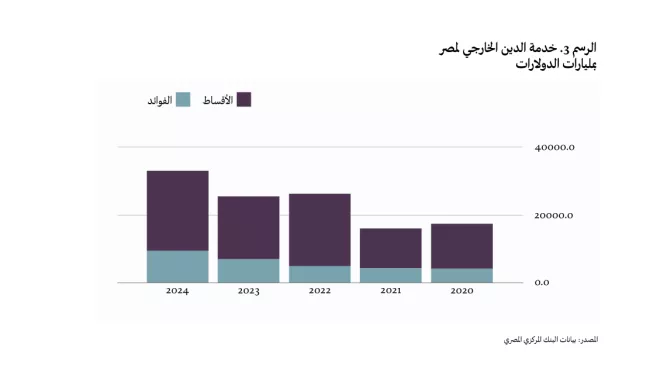

استطاع النمو الاقتصادي استعادة شيء من زخمه منذ عام 2014، وتجاوز معدل نمو السكان، لكن في المقابل ظل عجز الميزان الجاري مرتفعًا وأخذ يتفاقم تدريجيًا. نبع هذا العجز من أزمات دولية خلال هذا العقد أثّرت سلبًا على إيرادات النقد الأجنبي، من تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال وباء كوفيد إلى التضخّم العالمي بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وأخيرًا تأثير الحرب على غزة على إيرادات قناة السويس. لكن تزايدت ضغوط النقد الأجنبي أيضًا من عوامل محلية تتعلّق بارتفاع خدمة الدين الخارجي، التي نبعت من صعود تكاليف الديون عالميًا وتوسّع الدولة في أعمال البنية الأساسية.

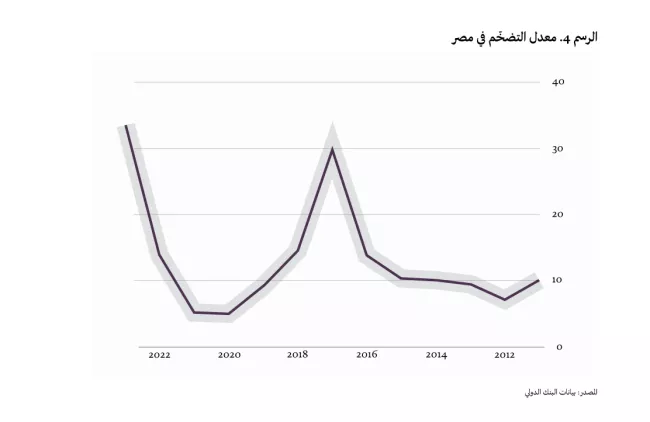

ساهمت الضغوط على الموازين الخارجية في إضعاف احتياطي النقد الأجنبي، وتسبّب الأخير بدوره في تآكل الثقة في العملة المحلية ما أدخلها في دورات من هبوط القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع التضخّم إلى مستويات غير مسبوقة.

كان للسياق الاقتصادي خلال العقد الأخير آثار متباينة على الرأسمالية المصرية، نستطيع قراءتها من نتائج أعمال 4 من الشركات المقيدة في البورصة المصرية، وتعد ضمن أكبر الشركات من حيث رأس المال السوقي، كما يمثل مساهموها أسماء بارزة في مجتمع الأعمال من قبل ثورة يناير، بالتالي يمكن بالنظر إلى أحوالهم قراءة تحولات الرأسمالية المصرية بعد الثورة.

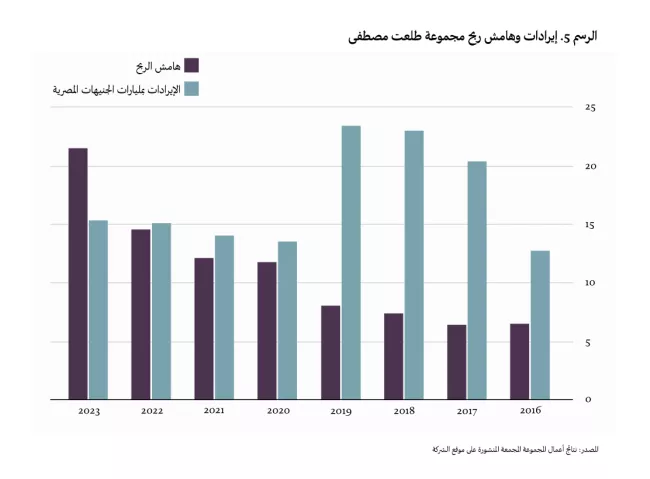

بداية مع القطاع العقاري، الذي نقرأ أحواله من خلال نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى، التي كان مؤسّسها من أبرز الأسماء في أمانة سياسات الحزب الوطني، الذي أسقطته ثورة يناير.

خرج مؤسِّس المجموعة، هشام طلعت مصطفى من السجن عام 2017، بعد عفو رئاسي في قضية جنائية كان مدانًا فيها. وتواكب خروجه مع نمو قوي للنشاط العقاري، الذي جاء مدفوعًا بعوامل عدّة، منها انتهاء محاكمات رجال الأعمال في القضايا المرتبطة بنظام مبارك، إلى جانب تضييق الدولة على تراخيص البناء في المدن والأحياء القديمة.

لكن الدفعة الأقوى لهذا القطاع جاءت من توجّهات الدولة في هذه الفترة نحو تخصيص مساحات هائلة من الأراضي لبناء مجتمعات جديدة، أضخمها حجمًا كانت العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة. وقد شارك هشام مصطفى الدولة في أحد المشروعات الكبرى بإنشاء مدينة نور التي تقع بالقرب من العاصمة الجديدة.

في المقابل يبدو القطاع الصناعي أكثر تضررًا من أزمات العقد الأخير، بسبب اعتماده الكبير على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، إذ كان إما عاجزًا عن تدبير النقد الأجنبي لهذه الواردات أو مضطرًا لرفع أسعار المنتج النهائي بوتيرة سريعة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات كانعكاس لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

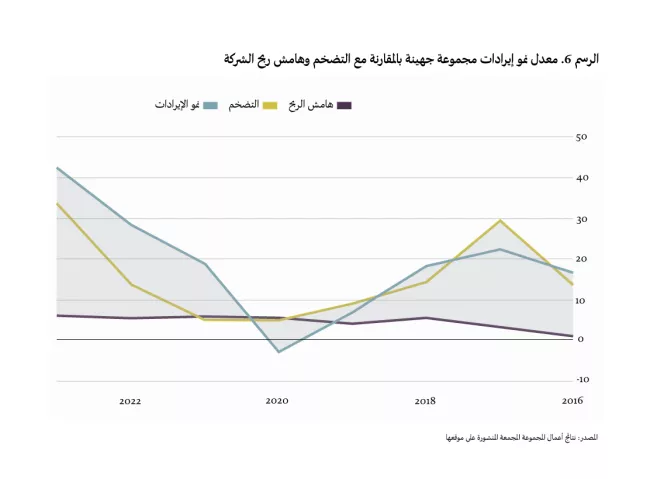

وكما يتضح من الشكل التالي، استطاعت "جهينة" أن تحقّق نموًا في مبيعاتها يتجاوز معدّلات التضخّم المرتفعة في خلال العقد الماضي، ما جاء عن طريق مزيج من رفع أسعار المنتجات بمعدلات مرتفعة والمراهنة على استمرار المستهلكين في الشراء بالمعدلات نفسها بالنظر إلى طبيعة منتجات الشركة وهي سلع أساسية صعب الاستغناء عنها، لكن حجم ما يتم اقتطاعه من هذه المبيعات، ويتجلّى في مؤشر هامش الربح، يبدو محدودًا، وقد ساهم في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الضغوط التضخمية في هذه الفترة.

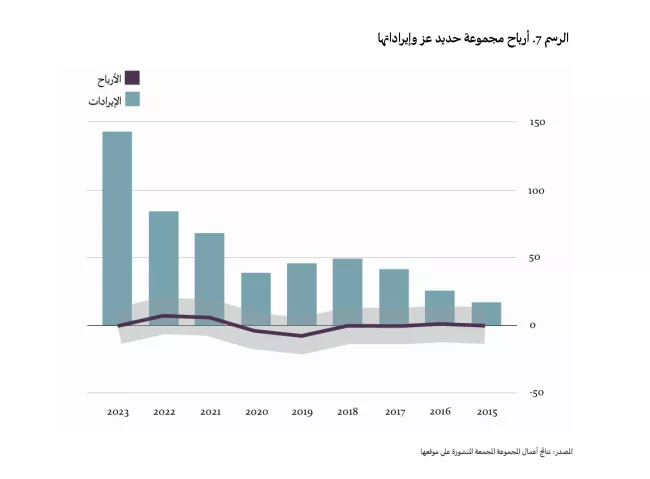

أما شركة "حديد عز" فهي نموذج لأكثر قطاعات الرأسمالية المحلية تضرّرًا من أزمات هذا العقد. فالشركة محملة بقروض دولارية ضخمة بسبب حاجتها للإنفاق على توسّعات استثمارية، ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت قيمة هذه القروض تتضخّم ما جعلها تُمنى بخسائر كبيرة خلال العقد الأخير، لكنها سعت لتعويض ذلك عبر التوسّع في التصدير.

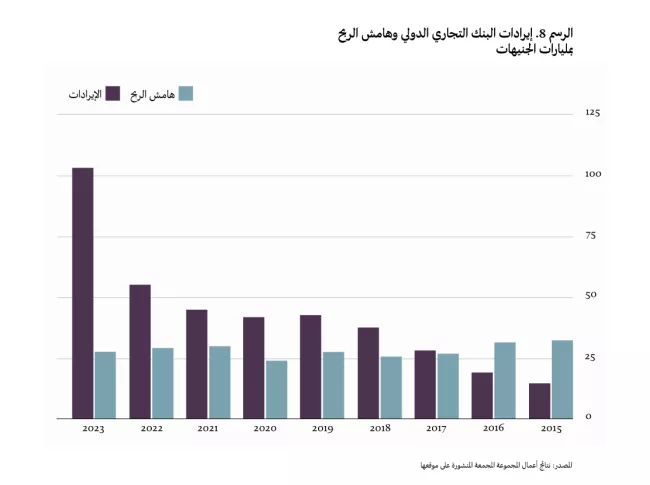

في مقابل القطاعات الإنتاجية السابقة، يبدو القطاع المالي الأكثر قدرة ليس على الربح فحسب، ولكن الاستفادة من الأزمة ذاتها، ويظهر ذلك بوضوح في نتائج أعمال البنك التجاري الدولي(لينك)، الذي استطاع أن ينمي إيراداته بقوة وأن يقتطع منها هامش ربح كبيرًا خلال سنوات عانى فيها القطاع الخاص غير النفطي من ضغوط تدبير العملة الصعبة وانعكست هذه الضغوط في انكماش مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري مشتريات القطاع الخاص لأكثر من 3 سنوات.

يُعزى هذا الربح القوي، جزئيًا، إلى الاستثمارات الكثيفة للبنك في الدين العام، إذ عمدت وزارة المالية في هذه الفترة على رفع العائد على الأدوات المالية للدين العام بقوة، استجابة لبيئة التشديد النقدي التي كان يدفع بها صندوق النقد الدولي، وشاركت البنوك المحلية الكثير من المؤسسات الأجنبية في جني الأرباح من هذه الديون.

كان الدين العام إذن هو المساحة الأساسية لمراكمة الثروة في خلال العقد الأخير، ولذلك سنتناوله بقدر أكبر من التحليل في النصف الثاني من الورقة.

التسعينيات مرحلة التحول الكبرى

بالنظر إلى حالة الدين العام المصري، نجد أنه مرّ بتحوّلات مهمّة منذ عقد التسعينيات في القرن الماضي، فقد مثّلت سياسات الإصلاح والتكيّف الهيكلي التي فرضتها مؤسّسات التمويل الدولية محورًا مهمًا نحو التحوّل إلى تدويل هذا الدين، بالتدريج أصبحت شريحة المستثمرين الأجانب في سوق الديون المصرية بمثابة محرّك لكل تطوّرات الاقتصاد وليس لسوق الدين فقط.

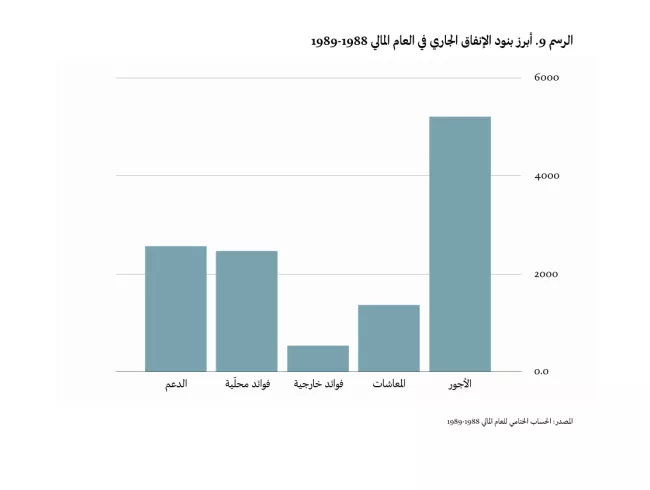

نستطيع أن نستشف ملامح تلك الحقبة في واحدة من آخر موازنات ما قبل سياسة الإصلاح والتكيف الهيكلي، أي موازنة 1988-1989.

من الملامح الظاهرة في هذه السنة، والمتكررة في السنوات السابقة عليها، أن النسبة الأكبر من فوائد الدين العام كانت تذهب للدين المحلي وليس إلى الدين الخارجي، على الرغم من طفرات الاستدانة من الخارج خلال هذا العقد بسبب ضغوط أزمة ارتفاع السعر العالمي للنفط، بالتالي كانت عملية استخلاص فائض القيمة عن طريق الفائدة تذهب بالأساس إلى مؤسسات الدولة المالية وليس إلى المؤسسات الأجنبية.

ويظهر من خلال مقارنة حجم الإنفاق على الفائدة ببنود الإنفاق الأخرى أنه لم يكن ضخمًا بالدرجة التي تستوجب ممارسات التقشف في الإنفاق الاجتماعي، فهو يساوي تقريبًا الإنفاق على الدعم، ويشكّل نصف نفقات أجور العاملين لدى الدولة والمعاشات تقريبًا.

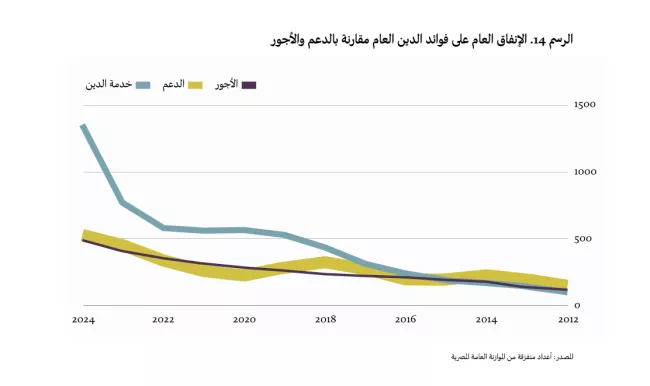

يتناقض هذا مع الوضع الحالي، إذ توجد علاقة عكسية بين ارتفاع معدّل نمو الإنفاق على فوائد الدين العام ونمو الإنفاق على الأجور أو الدعم، وذلك على الرغم من أن الدين العام لا يزال محليًا بالأساس.

كلمة السر في تفسير هذه الظاهرة أن سوق الدين العام تم تدويله في خلال حقبة الإصلاح والتكيّف الهيكلي، وهو ما سوف نشرح تبعاته في الفقرات التالية.

تدويل الدين العام وتأثيره على مصر

تلفت الكثير من المؤشرات إلى أن ثمة طفرةً كبيرةً في انفتاح أسواق الدين المحلي في البلدان النامية على المستثمرين الأجانب في خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعزى لعوامل عدّة، منها حالات التعثر الكبيرة في الديون الخارجية لهذه البلدان خلال ثمانينيات القرن العشرين، التي شجّعت الكثير منها على تحويل جانب من مديونياتها إلى التزامات مقوّمة بالعملة المحلية التي تتحكّم في إصدارها وليس بالدولار.

كما دفع صندوق النقد الدولي نحو تدويل أسواق الدين المحلية، عبر الإصلاحات الهيكلية التي فرضها على العالم النامي في خلال تلك الفترة، بمعنى جعل دخول المستثمرين الماليين الأجانب فيها أكثر سهولة، وذلك لأن الصندوق كان، ولا يزال، تحت سيطرة تصوّرات مدرسة النقديين، التي تروّج للدولة على أنها مستدين كبير يحاول أن يقلّل من قيمة ديونه عبر طباعة غير رشيدة للعملات، ومن ثم انتقد الصندوق بقوة فكرة تمويل البنك المركزي للدين العام ودعا إلى الاعتماد على المستثمرين الماليين ومن بينهم المؤسسات الدولية.

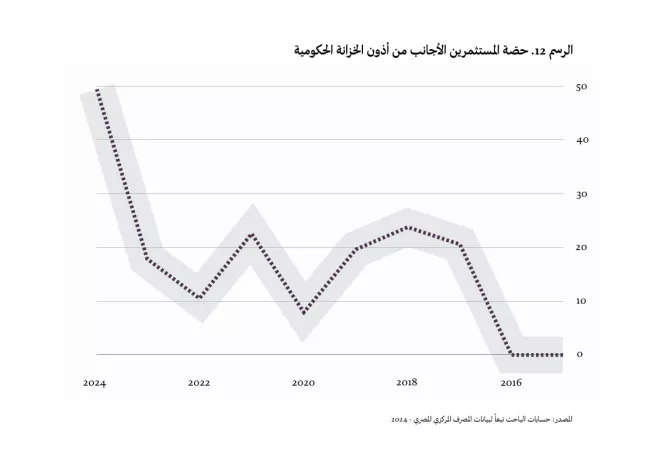

مرّت مصر بتطوّرات مشابهة خلال تسعينيات القرن الماضي، عبر السماح للأجانب بدخول سوق أذون الخزانة والسندات الصادرة عن وزارة المالية، الذي يعدّ سوق الدين الأكبر بالنظر إلى أن الدولة هي المستدين الأكبر في مصر.

بدت فكرة تدويل سوق الديون المحلية فرصةً سانحةً في نظر صنّاع القرار في مصر لجذب النقد الأجنبي، فالمستثمر الذي يدخل لشراء سند أو إذن خزانة بالجنيه يحوّل المبلغ المقابل بالدولار، ويترك هذه الحصيلة الدولارية تدور في القطاع المصرفي حتى تصل في النهاية إلى احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وقد شهدت الاحتياطات المصرية بالفعل طفرة واضحة في خلال التسعينيات.

لكن عمليًا، لم ينهِ استثمار الأجانب في ديون مقوّمة بالعملات المحلية مخاطر التعرّض لتقلبات الأسواق الخارجية، فما إن يضطر المستثمر الأجنبي إلى التخارج من سوق الديون المحلية، سيكون القطاع المصرفي ملزمًا بتحويل استثماراته مرة أخرى إلى الدولار أو أي عملة دولية أخرى، وفي حالات الخروج الجماعي الكبير تتآكل الأصول الأجنبية للبنوك، وإذا استمرّت الضغوط يقوم البنك المركزي بإقراض البنوك من احتياطاته فيتحوّل الأمر إلى أزمة اقتصادية، وهي الحالة التي تكرّرت في مصر خلال أزمات الخروج الجماعي في 2011 و2022.

كانت أول أزمة خروج جماعي للمستثمرين الأجانب من سوق الدين العام في مصر مدفوعة بالمخاوف السياسية من اضطرابات ما بعد ثورة يناير، وقد أدّت مباشرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي ودخول الاقتصاد في حالة من الجمود حتى تدخل صندوق النقد بحزمة مالية كبيرة عام 2016، وساعد اتفاق الصندوق على استعادة ثقة الأجانب ودخولهم بوتيرة أكبر في سوق الديون المحلية.

كانت الأزمة الثانية عام 2022، وقد جاءت مدفوعة بالارتفاع المفاجئ والسريع في الفائدة الأميركية، التي شجّعت على تخارج جماعي للمستثمرين الأجانب في أسواق ديون البلدان النامية، بحثًا عن عائد أميركي وإن كان أقل كنسبة مئوية لكنه أكثر أمانًا من مخاطر الدول النامية.

وساهمت الأزمة الأخيرة في تآكل الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ما أعاقها عن القيام بدورها الطبيعي في تمويل الواردات أو توفير النقد الأجنبي لأعمال القطاع الخاص، الأمر الذي شجّع بقوة على نشأة سوق موازية للصرف الأجنبي أدّت إلى المضاربة على انخفاض الجنيه، واضطر البنك المركزي للاعتراف بسعر السوق الموازية 3 مرات في فبراير/شباط 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار بأكثر من 400% في خلال هذه الفترة.

أمام الاحتياج القوي للنقد الأجنبي، أصبح لدى الحكومة في مصر اهتمام قوي بالحفاظ على وجود الأجانب في سوق الديون المحلية، وساعد ذلك المؤسّسات المالية الأجنبية وغير الأجنبية على أن يكون لها سلطة قوية في إقناع الحكومة برفع الفائدة على دينها العام، ما حوّل هذه السوق واحدة من أهم مساحات استخلاص فائض القيمة في الاقتصاد المصري.

استدامة الدين: مساحة استخلاص فائض القيمة

لكي نتطرّق إلى ديناميات استخلاص فائض القيمة عبر سوق الدين العام، من المهم أن نتعرّض سريعًا لأدبيات استدامة الدين العام، التي تتناول كيفية تجنّب مخاطر التعثر في هذه الديون.

القاعدة الأساسية في هذه الأدبيات هي أن الدين يصبح مستدامًا، أي بعيدًا من مخاطر التعثر، ذلك إذا كانت القيمة المستقبلية للفائض الأولي للموازنة في خلال أجل معين تتماشى مع قيمة الدين الحالية، وبالتالي كلّما ارتفعت قيمة الديون كلّما برزت حاجة لزيادة قيمة الفائض الأولي لتجنب مخاطر التعثر (Alexander, et al, 2003).

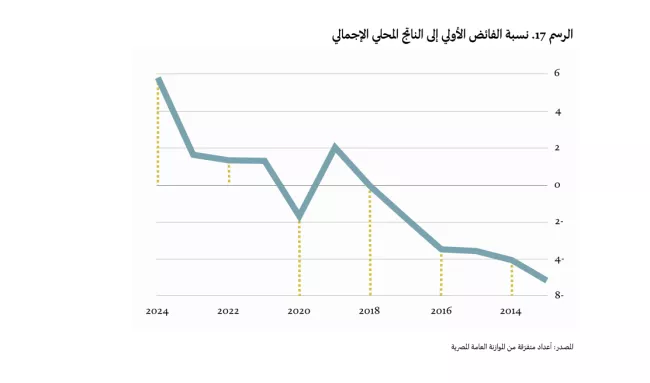

يجسّد "الفائض الأولي" إذن تعبيرًا كمّيًا عن المساحة التي يتم من خلالها استخلاص فائض القيمة لصالح الدائنين، فهو حصيلة زيادة إيرادات الدولة، أي فرض الضرائب على المواطنين، أو ينتج عن الحدّ من مصروفات الدولة العامة، أي التقشّف في الإنفاق العام على المواطنين أيضًا.

وإذا عجزت الدولة عن تعظيم الفائض الأولي يمكن أن تعوّض ذلك عبر بيع أصول عامة، أو السماح بارتفاع التضخّم للحدّ من القيمة الحقيقية للدين العام، وهذه كلها حلول ذات تأثيرات اجتماعية سلبية قد تتحوّل إلى أساليب أخرى لاستخلاص فائض القيمة أيضًا.

تركّز برامج صندوق النقد، على غرار أدبيات المالية العامة، على تحسين الفائض الأولي، بينما يتجنّب الحديث عن ضرورة تهذيب أسواق الدين العام وجعل هذه الديون أقل عرضة للمخاطر، وذلك لأنه يدافع بقوة عن حرية حركة رؤوس الأموال عالميًا، بالتالي لن يدعو دولة ما لفرض قيود على دخول الأجانب إلى سوق ديونها، ولا إلى نظام عالمي جديد يحدّ من مخاطر تقلّب أسعار الفائدة في دول المركز وارتباط الدول الطرفية القوي بالدولار.

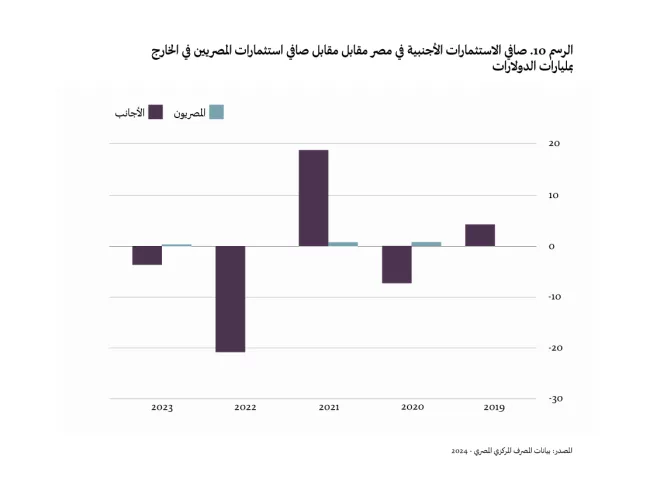

وبينما تمتلك المؤسّسات المالية بشكل عام قدرة كبيرة على الضغط على الحكومة لرفع الفائدة، فإن المؤسسات الأجنبية على وجه الخصوص لديها قدرة أكبر من نظيرتها، لأن الأولى لديها بدائل أكثر للاستثمار في الدين العام من الثانية. نستطيع أن نستنتج ذلك عبر النظر إلى صافي استثمارات محفظة الأجانب في مصر في مقابل صافي استثمارات محفظة المؤسّسات المقيمة بمصر في الخارج.

ديناميات استخلاص الأجانب لفائض القيمة من سوق الديون

قبل تبنّي سياسات "الإصلاح والتكيّف الهيكلي" في تسعينيات القرن الماضي، تمتعت الدولة بقدرة كبيرة على توجيه الكثير من الأطراف الفاعلة في النظام الاقتصادي، ما كان يحد من سلطة هذه الأطراف في مواجهة سلطة الدولة.

العنصر الحاكم في الأمر كان تكلفة الديون المقدمة من البنوك. كانت الدولة تتحكم فيه من خلال إقرارها سقفًا لسعر الفائدة، كان ضروريًا لكي تتمكّن المؤسسات الإنتاجية العامة من تحقيق الاستدامة، فالأخيرة كانت ملزمةً أيضًا، بقوة الدولة، ببيع منتجاتها للجمهور بأسعار مخفضة وربما بأقل من التكلفة الفعلية.

كانت البنوك المملوكة للدولة تحت ضغط، لأن سقف الفائدة المفروض عليها يحد من قدرتها على تقديم فائدة على الودائع تتماشى مع معدلات التضخم السائدة، لكن في الوقت نفسه كان التضخم تحت سيطرة قوية بفضل الدعم الذي تمنحه الدولة للمؤسسات الإنتاجية، وقدرة الأخيرة على مد الجمهور بسلع منخفضة التكلفة. تنتهي هذه الدائرة إذن إلى تضخم محدود واحتياج أقل لدى الجمهور للنقد ودين عام قليل التكلفة.

جاءت الصدمات الأساسية التي تعرض لها هذا النموذج من الخارج، بدءًا من طفرات أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية خلال سبعينيات القرن الماضي، التي رفعت من تكلفة الدعم، أو الانخفاض القوي لأسعار النفط عالميًا، الذي حدّ من إيرادات صادرات الطاقة المصرية وتم تعويضه بمعدلات استدانة خارجية مرتفعة.

بمرور الوقت، بدا أن اقتصاد ما بعد بريتون وودز، كان يتعولم بالتدرّج، وعيوب نموذج التنمية المصري التي تتجسّد بالأساس في حصة الريع الكبيرة منه صارت عائقًا كبيرًا أمام استمرار النموذج الكينزي-السوفياتي الذي تم تبنّيه في مصر منذ الاستقلال، إذ أصبحت تقلّبات أسعار السلع العالمية حالة دائمة، بالتالي صارت هناك حاجة ماسة للانفتاح على أسواق المال العالمية مصدرًا جديدًا للريع يعالج عيوب التنمية.

كان أحد أبرز شروط برنامج الإصلاح والتكيف الهيكلي الذي صمّمه صندوق النقد الدولي هو رفع أسقف الفائدة المفروضة على البنوك الحكومية، بالتالي دخلت المؤسسات المالية المحلية في منافسة مع الأجانب على كسب أعلى عائد ممكن على الديون الحكومية المطروحة للبيع.

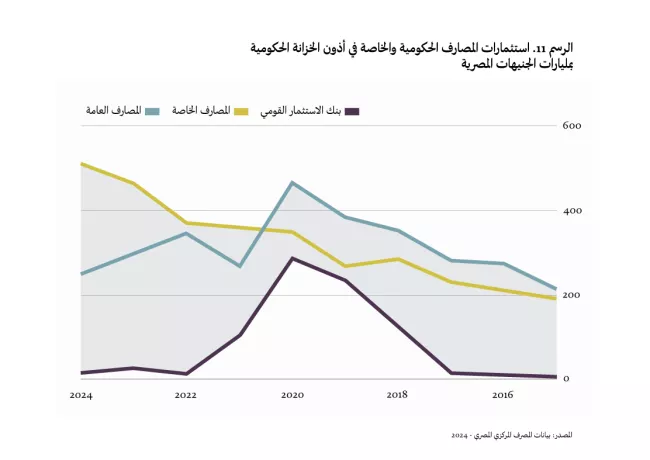

وعلى الرغم من استمرار ملكية الدولة لبنوك تجارية مهيمنة على غرار البنك الأهلي، فإن نصيب البنوك الحكومية من سوق الدين العام كان يتراجع خلال الفترة التي كثفت فيها مصر من اقتراضها من صندوق النقد الدولي، ما زاد من محدودية أدوات الدولة في السيطرة على هذه السوق أمام قوة نفوذ المؤسسات الخاصة المحلية.

أما عن نصيب الأجانب، فقد كان شديد التذبذب بفضل قدرتهم الأكبر على الاختيار بين الأسواق العالمية، لكن خلال طفرات ارتفاع أسعار العائد على الدين العام وانخفاض قيمة العملة المحلية (وهي إجراءات مدفوعة بالأساس بمطالبات الصندوق) كان لديهم حضور قوي، مثل حضورهم الطاغي في الوقت الراهن من خلال استحواذهم على نصف سوق أذون الخزانة تقريبًا، وهي نسبة شديدة الارتفاع بالمقارنة مع الأسواق الناشئة.

يدافع صندوق النقد الدولي بقوة عن حرية حركة رؤوس الأموال، وينصح بمراكمة احتياطات من النقد الأجنبي، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، كإجراء احترازي ضد موجات الخروج المفاجئ من أسواق الدين، لكن بالنظر إلى نسبة استثمارات الأجانب في سوق الأذون بمصر إلى الاحتياطي نجدها مرتفعة للغاية، حتى بعد التدفقات الاستثنائية من الاستثمارات الإماراتية في مصر في مدينة رأس الحكمة السياحية.

إن ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية إلى احتياطي مصر يمنح هؤلاء المستثمرين مكانة مهمة لدى صنّاع القرار، إذ يصبح خروجهم المفاجئ بمثابة تهديد صريح لاستقرار الاقتصاد بأكمله، بالتالي من المنطقي أن نستنتج أن هذا التأثير القوي يجعل لهم سطوة كبيرة على صناعة القرار في مصر، بالذات من حيث الاستجابة لمطالبهم برفع العائد على الديون.

خصخصة الدين العام، كما بدت من الأشكال السابقة، كانت لها انعكاسات مباشرة على الكثير من الأوجه، فمن ناحية شهد العقد الأخير الذي كثفت فيه مصر من اقتراضها من صندوق النقد الدولي، تراجع أهمية بندي الأجور والدعم في مقابل صعود بند فوائد خدمة الدين، على عكس الوضع في الثمانينيات.

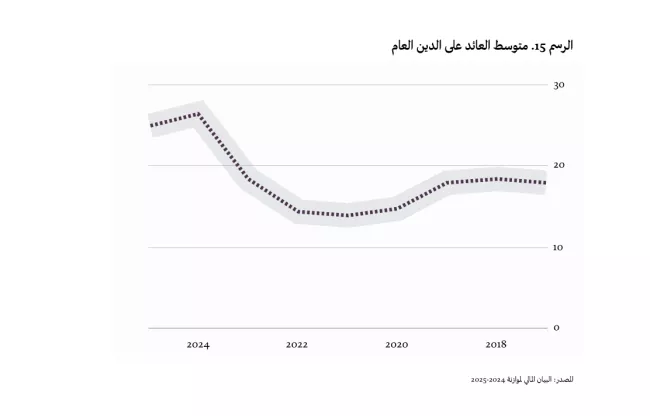

من جهة أخرى، شهد متوسط العائد على الدين العام صعودًا قويًا، ما يعكس نسبيًا التعرّض القوي للعولمة المالية في خلال السنوات الأخيرة ومن ثم الانتقال السريع إلى أثر ارتفاع الفائدة الأميركية إلى سوق الدين المحلي في مصر.

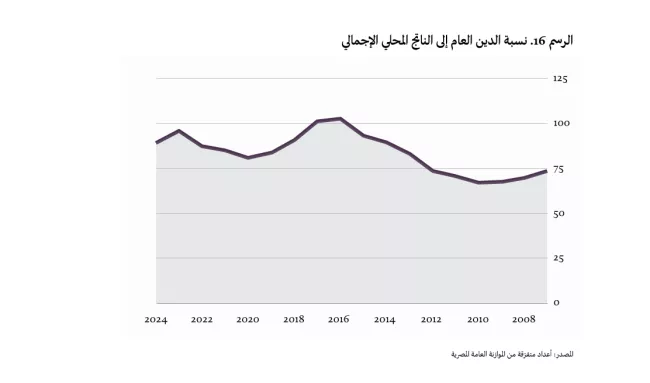

ساهمت زيادة عبء الدين في ارتفاع مجمل الدين العام، ومع ازدياد مخاطره لجأت مصر إلى الأسلوب الكلاسيكي المتعلّق بزيادة الفائض الأولي أو التوسّع في بيع الأصول العامة للسيطرة على هذه المخاطر، وبينما كانت فرص زيادة الضرائب محدودة بالنظر إلى ضعف قدرة الدولة على تتبع الاقتصاد غير الرسمي، وتعطّل صفقات بيع الأصول بسبب عدم استقرار سعر الصرف، تم التركيز على التقشف وسيلة أساسية لتعظيم الفائض الأولي للموازنة، ومن ثم كان صعود هذا الفائض أفضل مؤشر للتعبير عن استخلاص فائض القيمة من المواطنين لصالح الدائنين.

ختامًا

شهد العقد الأخير 2015-2025 موجة جديدة من اندماج الاقتصاد المصري في النظام المالي العالمي، بعد الموجة الأولى في خلال حقبة التثبيت والتكيّف الهيكلي في تسعينيات القرن الماضي، وفي خلال هاتين الحقبتين تمّ التوسّع بشدّة في تدويل الدين العام لمصر بهدف سدّ احتياجات الاقتصاد المحلي من النقد الأجنبي، وساعد هذا التوسّع في تحويل سوق الدين العام إلى واحدة من أبرز مساحات استخلاص فائض القيمة من المواطنين لصالح الدائنين.

ويظهر من مقارنة الموازنة العامة لمصر قبل الإصلاح الهيكلي، أي في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد هاتين الموجتين، أي في خلال السنوات الأخيرة، كيف أصبحت السياسات العامة موجّهة بدرجة كبيرة لتيسير عملية استخلاص فائض القيمة، من خلال توجيه النسبة الأكبر من النفقات العامة لخدمة الديون أو العمل على تدبير الموارد عبر خصخصة الأصول العامة.

في المقابل، يبدو أن كل من الرأسمالية المحلية ذات الطابع الإنتاجي (أي غير المالية)، والطبقات العاملة، الأكثر تضررًا من هذا الوضع. فقد أدّى تدويل الدين العام في مصر إلى تعرّض البلاد بقوة للتأثيرات الدولية للخروج المفاجئ للمستثمرين من سوق الدين العام، وساهمت تبعات ذلك من ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم القوي في الإضرار بالقطاعات الإنتاجية والهبوط بمستوى معيشة قطاعات كبيرة من المواطنين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لم تنتج عن ثورة يناير 2011 عملية إعادة توزيع للدخل وللثروة من أعلى إلى أسفل كما كانت تتطلّع قطاعات واسعة من المشاركين في هذا الحراك الثوري، بل شهد العقد الأخير حالة واسعة من الإفقار للطبقات الوسطى والدنيا، ما جعلها أشبه بعملية إعادة توزيع ولكن معكوسة.

(*) هذه الورقة البحثية إنتاج مشترك بين مجلة "صفر" وموقع المنصة، وتنشر بالتزامن بموحب اتفاق خاص.

هذه القصة من ملف السؤال المنسي.. إلى أين انتهت أحلام الربيع العربي في العدالة الاجتماعية؟

وجوه اللامساواة وأسبابها

نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان تضاعفت 3 مرّات بين عامي 2012 و2022 من 12% إلى 44%

إعادة التوزيع المعكوسة

أصبحت السياسات العامة موجّهة بدرجة كبيرة لتيسير عملية استخلاص فائض القيمة، من خلال توجيه النسبة الأكبر من النفقات العامة لخدمة الديون أو العمل على تدبير الموارد عبر خصخصة الأصول.

تونس.. القلّة المسيطرة بعد الثورة

شكل تراكم الثروة مدار صراعٍ داخل القلّة المسيطرة التي تتفرّق حينًا إلى أجنحةٍ وتتآلف أحيانًا ضد المدّ الشعبي. وتعيد في كل مرةٍ تشكيل نفسها على نحوٍ مختلف.