من ألمودوفار إلى داود عبد السيد.. في مديح شيخوخة البعض

وقعت في إسبانيا قبل أسابيع قليلة جريمة قتل طفل صغير. بينما تبحث الشرطة عن مرتكب الجريمة، بدأت حملة تحريض عنصري منظمة، تروِّج لأن قاتلي الطفل مجموعة من المراهقين المهاجرين من إفريقيا، وتطالب بطردهم جميعًا. رفض متحدث باسم عائلة الطفل في وسائل الإعلام هذا التحريض العنصري، فتحول لهدف للهجوم باعتباره متواطئًا مع المجرمين المهاجرين.

تأكد زيف الحملة بعد القبض على الشاب الإسباني، المريض نفسيًا، الذي ارتكب الجريمة، فانتهت هذه الحلقة من سلسلة الحملات المنظمة التي يشنها اليمين المتطرف والفاشي الأوروبي، وبعض قطاعات اليمين التقليدي، لإشعال الحرائق العنصرية بترويج الأكاذيب والشائعات التي انتهت بسياسيين مشهورين إلى الدعوة لانتشار القوات البحرية الإسبانية في عرض المتوسط والأطلنطي، لمنع وصول مراكب اللاجئين والمهاجرين للسواحل الإسبانية بالعنف.

بعد هذا الحادث بأيام، كان المخرج الإسباني بدرو ألمودوفار يقدم فيلمه الجديد الغرفة المجاورة في مهرجان فينيسيا. لم يتحدث ألمودوفار عن فيلمه الذي فاز بأسد المهرجان الذهبي بقدر ما تحدث عما أسماه خطاب الكراهية المنتشر حاليًا في كل أنحاء العالم. قال إن فيلمه الجديد هو رده الشخصي على خطاب الكراهية والعنصرية والعداء للمهاجرين، منتقدًا اعتبار الأطفال المهاجرين غزاةً لإسبانيا، داعيًا للحب والتفاهم والتعاطف والتضامن في مواجهة الكره والرفض.

رحلة ألم وانتصار.. وتصالح

شاهدت في مطلع الألفية الكاتب البرتغالي الحائز على جائزة نوبل خوسيه ساراماجو يقول في برنامج تليفزيوني إنه كلما تقدم في العمر كلما أصبح أكثر حرية، مفسرًا اشتباكه الدائم مع السياسة من أرضية نقدية. أو بكلمات أخرى؛ لماذا لا يوصد فمه، ويتحدث فيما يتجاوز الفن؟

من يومها لم أنسَ كلمات ساراماجو. فهمتها بطريقتي؛ كلما نتقدم نحو الشيخوخة، وندرك أن الحياة قاربت على النهاية، نشعر بالاستغناء، نصبح أكثر حرية وشجاعة في القول واتخاذ المواقف. نعلم وقتها أن الخسائر ليست كبيرة، وبأن علينا أن نخفف من ثقل هذه "الحقيبة الحياتية" التي نحملها على ظهورنا، ونتخلص من بعض أحمالها مع كل يوم جديد.

تذكرت حديث ساراماجو وأنا أشاهد تقديم ألمودوفار لفيلمه في فينيسيا. رأيت فيه لحظتها "الشيخ ألمودوفار"، الذي أصبح قادرًا على هذا التحرر والتورط أكثر فأكثر، وصولًا للترفع تدريجيًا عن معارك المكسب الشخصي. لكنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها ألمودوفار سياسيًا. بل سبقتها الكثير من اللحظات والمواقف. الجديد خلال السنوات الأخيرة استخدامه الواضح لشهرته ومكانته العالميتين، في كل المنصات المتاحة أمامه، ليشتبك، وبوضوح، مع قضايا وهموم مجتمعه.

بدأ ألمودوفار مساره السينمائي مطلع الثمانينيات، بالتزامن مع جيل الثمانينيات في السينما المصرية، داود عبد السيد ومحمد خان وخيري بشارة وعاطف الطيب وغيرهم. قدَّم عددًا من الأفلام خلال عقدين وضعته في مكانة السينمائي صاحب العالم المختلف والشخصيات الفريدة، في مناخ بصري شكَّل بصمته، معبرًا عن الجديد في المجتمع الإسباني، وكل ضوضائه وتنوعه، بعد انهيار الفرانكية وبداية الديمقراطية.

ارتبط اسمه بعدد من الكليشيهات، من بينها عبارة التعجب المنتشرة بين نساء الطبقة الوسطى المثقفات، عند الحديث عن أفلامه؛ "كيف يفهم ألمودوفار النساء!!". وبالذات مع فيلمه الذي منحه الشهرة العالمية كل شيء عن أمي (1999)، بعد أن فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

شاهدت الفيلم أيامها في قاعة سينما مدريدية كبيرة ومزدحمة. كنت شاهدًا على كيف بدأت النساء الحاضرات للعرض في طقس بكاء جماعي منذ مشاهده الأولى. وكأن هناك اتفاقًا ضمنيًا على أنهن سيدخلن السينما للبكاء، قبل أن يحدث ما يستلزم البكاء من وجهة نظري. لكنها غالبًا كانت سطوة الكليشيه. أو أنني كرجل لم أدرك وقتها ما دفعهن للبكاء.

مع الفوز بالأوسكار، تحول ألمودوفار إلى ماركة إسبانية مسجلة، تُصدِّرها إسبانيا للعالم، مثل مصارعة الثيران وموسيقى ورقص الفلامنكو. وهو ما دفعه، في تقديري، لأن يشعر بأن الملايين في جميع أنحاء العالم سيستهلكون أي شيء يصنعه، فلم يعد يحرص على أصالة أو جودة بعضه. لكن، مع ألم وانتصار (2019)، نجد ألمودوفار العجوز يتحدث عن ألمه وانتصاره الشخصيين، ومقاومته من أجل الحياة ومن أجل أن يصنع فيلمًا جديدًا، فيعود للمس وجدان وعقول الكثيرين من جمهوره.

لكن الأهم هو أنه استطاع من جديد أن يتصالح مع هذا الجمهور، بعد أن أسقط بأفلامه محدودة المستوى سطوة الكليشيهات. فلم يعد مهمًا بأي جائزة سيفوز، أو إن كانت الأكاديمية الإسبانية للسينما سترشح فيلمه هو، أو فيلمًا آخر، للأوسكار. بل أن يكون واحدًا من ناسه، يتورط في شأنهم العام، ويستغل شهرته ومكانته ليُسمع الملايين ما يجب أن يسمعوه. أو أن يسمعوا ما يقولونه في بيوتهم، دون أن يمتلكوا ميكروفونًا عالميًا مثله.

لم يبتعد ألمودوفار أبدًا عن السياسة. وكان واعيًا دون شك بالثمن المحتمل لمواقفه منذ لحظة النجاح الكبير مطلع الألفية. فبعد فوزه بالأوسكار أصبح يقيم وقتًا أطول في الولايات المتحدة، ونُشرت حينها أخبار كثيرة عن مشروع هوليوودي، ورغبة الاستوديوهات الكبيرة في العمل معه، لما سيقدمه من مذاق سينمائي مختلف.

تراجعت هذه الأخبار، وعاد ألمودوفار من جديد لتقديم مشاريع إسبانية. وربما كانت المواقف السياسية عاملًا أساسيًا في عدم تحقق هذا المشروع الهوليوودي المحتمل. ففي هذه الفترة تحديدًا كان ألمودوفار من أبرز الوجوه العالمية الرافضة للحرب على العراق. يتصدر المظاهرات في إسبانيا والولايات المتحدة، ويقرأ بياناتها. لتتوالى مواقفه السياسية النقدية، متهمًا حكومة اليمين بعدها بترويج الأكاذيب وبمحاولة الانقلاب على الديمقراطية. ثم الاحتجاج على عدم كفاية دعم الدولة للثقافة والفنون. أو يتصدر الواجهة في قضايا اجتماعية، مثل حقوق التعليم والصحة المجانيين. وصولًا لتوقيع بيان الفنانين والمثقفين المتعلق بغزة في نوفمبر الماضي، وغيرها.

اليتم وغزة

الحديث عن ألمودوفار كنموذج الآن، أبعد من مجرد أن يكون للفنان موقف سياسي وأن يعبر عنه. جوهر المسألة أكثر بساطة، متعلق بشعور الفنان أو المثقف، خصوصًا من هذا النوع صاحب النجاح المحلي والعالمي، بأنه مواطن، جزء من جماعة، يشعر بهمومها ومشاكلها، وقادر على التعبير عنها. أن يكون بمعنى ما مرآة صادقة لما يشغلها، سواء في عمله أو خارجه.

بينما أشاهد ألمودوفار قبل أيام، وأتذكر ما قاله ساراماجو، كان لا بد من أن أقارنه بحال المهرجانات في بلادنا، المتلازمة مع إبادة لم تعشها منطقتنا من قبل. بالتوازي مع مشاركات عربية في مهرجانات دولية، حيث لا إشارة أو تصريح، ولو مقتضبًا، من أغلب المشاركين العرب، عن المأساة الفلسطينية الحالية، وكأنها لا تعنيهم ولا تشغلهم.

شعرت بالحقد، أو للتخفيف من وقع الكلمة، بـ"الحسد"، من سؤال؛ "لماذا لا يوجد لدينا مثل الشيخ ألمودوفار؟!"، لماذا نفتقد وجود قامات ثقافية وفنية كبرى، شيوخ وشيخات لهم جماهيرية وقبول، يستطيعون الكلام والمواجهة، وأن يمنحونا شعورًا بالصحبة والأمان، وليس اليتم.

هناك طريقتان للإجابة على السؤال؛ الأولى هي التعميم بأن مثقفينا وفنانينا الكبار أقل أهمية ومكانة، أنانيون، يبحثون عن مصالحهم وفقط، إلى آخر هذا النوع من التوصيفات التي تنتهي باستبدال الضاد بالصاد في السُّبة الشهيرة.

لكن هذه الإجابة تصلح لتفسير حالة تجار الثقافة والفن والمسليين. فيما لو تحدثنا عن الكبار حقيقة، سنضطر إلى البحث عن طريقة أخرى للتفسير. حيث سنجد أن الأسباب كثيرة لدرجة يصعب حصرها، وعنوانها الأساسي دائمًا، وخلال الخمسة وسبعين عامًا الأخيرة، كان "سياسات السلطة".

التأثير الأهم لوقوف الشيخ/الشيخة منتقدًا سياسة حكومته، ليس الدعاية السياسية المباشرة، بل ما يتركه هذا الوقوف من أثر داخل كل قطاعات الفنانين والمثقفين الذين لا يتمتعون بنفس الشهرة والمكانة. تُشعرهم هذه المواقف بالأمان، وبالقدرة على المغامرة والقول بدورهم. فتخلق حالة مجتمعية حقيقية، أكثر اتساعًا منهم. والسلطة في بلادنا كانت واعية بذلك دائمًا.

الجانب الآخر من المسألة هي سيطرة النظام الكاملة كيلا يرتفع نجم مثقف أو فنان مصري عالميًا، للدرجة التي تجعل كلماته خطرًا عليها. وألا تتاح أمام المثقف أو الفنان منصات متعددة تسمح له بالانتشار، والقول، والتأثير. والاستثناءات في هذا السياق نادرة، حدثت في غفلة من السلطة، وكان أبرزها، سينمائيًا، يوسف شاهين.

كانت لشاهين القدرة، بدافع من ضميره وحساسيته تجاه مجتمعه، وبسبب شجاعته، أن يكون أحيانًا الصوت الواضح المعبر عن ناسه، وبحرية أكثر فأكثر كلما تقدم في العمر، مثلما قال ساراماجو، حتى وإن لم تعجبنا أفلامه الأخيرة. بينما تم إجهاض تجربة متمرد آخر مثل توفيق صالح، بتعاون سلطات سوريا والعراق ومصر، كي لا يتمكن من الحديث أو من صناعة الأفلام. جاعلين منه عبرة لإخافة الآخرين. أو أن يُركن شادي عبد السلام على الرف بعد النجاح العالمي لفيلمه المومياء.

حين تحدثت عن ألمودوفار أشرت لتزامنه مع جيل الثمانينيات في السينما المصرية. وهي إشارة أردت بها استدعاء كل العوامل السياسية، والإنتاجية، والرقابية، وحالة الحصار والانهيار الثقافي، وغيرها من عوامل يصعب حصرها، لتعثر تجربة ذلك الجيل. ومن منهم استطاع الاستمرار، كان عليه الاكتفاء بفيلم كلما تيسر.

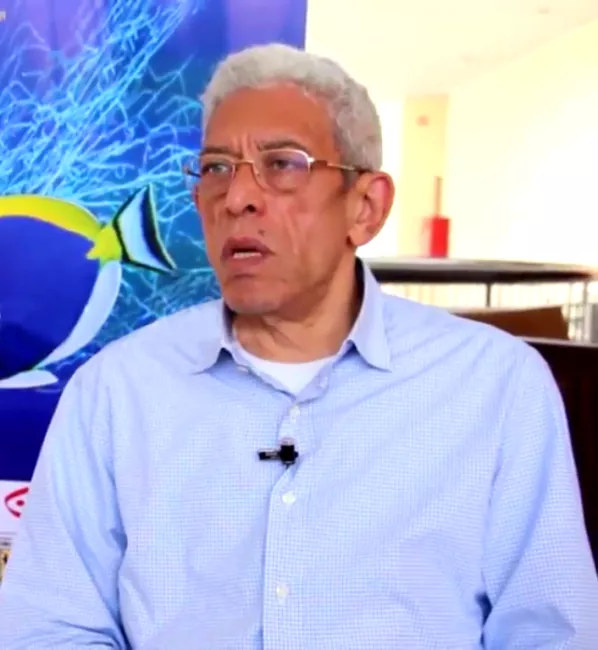

ربما كان داود عبد السيد من أكثر السينمائيين، ومن هذا الجيل تحديدًا، قدرة على لعب هذا الدور، بشكل مختلف، بعد الثورة. وإن لم يتمتع بما تمتع به شاهين من شهرة عالمية حققت له نوعًا من الأمان والحصانة. فكنا نشعر، خلال فترة نشاطه ووجوده، بأنه ليس غافلًا عما يحدث حوله، عما يشغل ناسه، ويستخدم المنصات القليلة المتاحة أمامه ليقول.

هناك نزوع، مشروع بالطبع، لتُؤخذ قراءة سينما داود عبد السيد لمنطقة الفلسفة والشعرية، وأن تحصر في هذه المنطقة. لكنها سينما تُقرأ، دون نفي فلسفيتها وشعريتها، على مستويات متعددة. منها ما هو أكثر قربًا من الواقع الملوث بكل فجاجته. على سبيل المثال، كيف لا نلتفت في فيلمه الأخير قدرات غير عادية (2015)، الذي بدأ العمل عليه بعد أشهر من حدث 3 يوليو/تموز الشهير، إلى ذلك الجهاز الأمني الذي يراقب الجميع ويتحكم فيهم ويستغلهم، ويوجد فوقهم كمظلة ثقيلة ومدمرة؟!

هذا المقال ليس عن السينما، لنتركها إذًا. ففي الكابوس الحالي لا نملك سوى الحسرة، وأن نتذكر هؤلاء، وغيرهم. وأن نحلم بأن يكون لدينا ألمودوفار الذي وصل للاستغناء. وأن يكون في حالتنا واحدًا من حالة أكثر جماعية، تكسر لعبة السلطة. ليس فقط لعبتها في منع الكلام والأفلام ونشر الخوف وإغلاق المنصات، بل أيضًا في إدخالنا لصحراء تمنع ازدهار قامات كبرى جديدة.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.