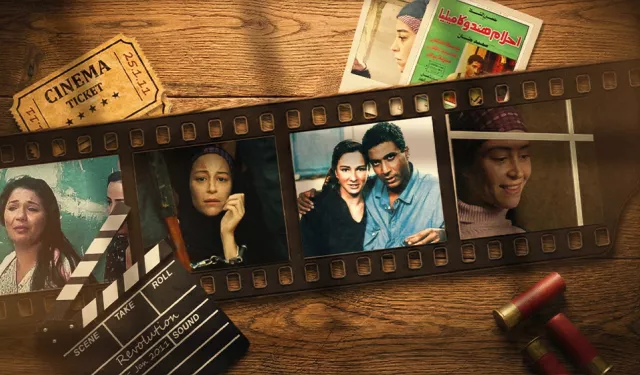

أفلام وأفكار وثورة| نوارة.. أو أحلام التي تحب البلطجي

يتكثف حضور نموذج البلطجي، أو المجرم، أو المنحرف، أو الفقير السوقي المتشبه بالبلطجية باللجوء للعنف، في الكثير من أفلام ما بعد يناير 2011 الروائية. ربما يكون هذا الحضور انعكاسًا لحالة الانفلات الأمني، المتعمدة في جانبها الأساسي، بعد بداية الثورة، أو نتيجة تصاعد معدلات الجريمة، أو أن هذا الحضور الدرامي ناتج عن موقفٍ سياسيٍّ مُعادٍ ليناير وزمن ما بعد يناير لتشويهها، والمشاركة في خلق حالة من النفور من فكرة أن يثور الناس لتغيير حياتهم. الأخطر من كل هذه الاحتمالات هو إقران صورة الفقير بصورة البلطجي، لما تحمله من تمييز طبقي صارخ.

يحتل المنحرف، بتنويعاته المختلفة، أدوار البطولة أحيانًا. وأحيانًا أخرى نجده مكتفيًا بأن يكون أحد العناصر المؤثرة في الأحداث، أو في مسار الأبطال، أو بمجرد ظهور عابر كي لا ننسى وجوده وكأنه مُعبِّرٌ عن شريحة مجتمعية أساسية. ومن بين هؤلاء سنجد أبناء المنطقة الشعبية البادين في سلوكياتهم أقرب للبلطجة، ويستخدمون المولوتوف، ويصلبون بلطجيةً آخرين على أعمدة خشبية في حارتهم في فيلم علي معزة وإبراهيم (2016) لشريف البنداري.

تتنوع النماذج في علاقتها بدرجة الإجرام، فنجد نماذجَ مختلفةً في أفلام مثل الجزيرة 2 (2014) لشريف عرفة، الذي يركز على التأثير السلبي للثورة عبر هروب المجرمين من السجون. ثم نموذج علي الزيبق وعصابته في فيلم الكنز (2017)، للمخرج نفسه. ونستطيع إضافة العديد من أفلام محمد رمضان بطل هذا الفيلم، وغيرها، فيظهر البلطجي الصريح في نهاية فيلم ليل خارجي (2018) لأحمد عبد الله، من دون أي تأثير في الأحداث سوى عمل "الشو" الأخير.

أما في الأفلام ذات العلاقة المباشرة بالثورة سنجد أن بعد أسابيع قليلة من خلع مبارك، كان بطل الفيلم القصير لمريم أبو عوف، المتضمن في الفيلم الجماعي الطويل 18 يوم، بلطجيًا مُشاركًا في الهجوم على ميدان التحرير خلال موقعة الجمل يوم 2 فبراير/شباط 2011. وتلاه الخَيَّال المشارك في نفس الموقعة، في فيلم بعد الموقعة (2012) ليسري نصر الله.

ولنتذكر سريعًا بعض من وردوا في هذه السلسلة، على سبيل المثال الشهيد/البلطجي في عيار ناري، ومن يبدون كبلطجية ومتظاهرين من أنصار الجيش، ويتم اعتقالهم بالخطأ في عربة ترحيلات اشتباك، وإن لم يكونوا بلطجيةً تمامًا، إلا أنهم يتصرفون مثل البلطجة، ولا يحملون أسماءً عاديةً وشائعة، بل "منص" و"فيشو". أو البطل الهارب من السجن وقت الثورة في فرش وغطا. أو تظهر اللجان الشعبية المشكلة من بلطجية في الشتا اللي فات، مثلما ظهرت قبلًا في مدينة السويس في الفيلم القصير لشريف البنداري المتضمن في الفيلم الجماعي 18 يوم.

ثورة تقطع الطريق

لا يبتعد فيلم نوارة (2016) لهالة خليل، عن هذه البانوراما السينمائية في تناول الثورة، بحيث نجد فيه نموذجين؛ المنحرف، والفقير السوقي، مؤثرَين في مسار بطلة الفيلم منة شلبي. فقراء هالة خليل لهم أخطاؤهم، وحياتهم البائسة تفرض عليهم احتمالية التورط في جرائم، مثلهم مثل العائلة الغنية للوزير السابق ورجل الأعمال وعضو البرلمان محمود حميدة/أسامة بيه.

يطلق أهل المنطقة الشعبية الفقيرة "الزغاريط" حين يقول أحد المشاركين في برنامج تليفزيوني أن نصيب كل مواطن مصري من الأموال المهربة مئتا ألف جنيه

لكنهم فقراء لم يشاركوا في الثورة أصلًا، فنوارة تشرح لأسامة بيه ردًا على سؤاله إن كانت شاركت في هذه الثورة، التي يراها هو كفوضى مؤقتة وستنتهي، أن أهل الحارة لم يشاركوا، لكنهم ذهبوا للميدان بعد التنحي للاحتفال والرقص حتى الصباح.

لن نرى الثورة أبدًا في فيلم هالة خليل، على الرغم من أننا في ربيع 2011 المزدحم بالفعاليات والأحداث والنضالات المتنوعة. نسمع عنها فقط من بعض الأخبار والنقاشات عبر الراديو والتليفزيون، كأحد الموضوعات أو الأخبار عبر أجهزة البث، مثل أغلب الأفلام التي تناولت الثورة. وفي حالة فيلم نوارة تحديدًا تركز هذه الأخبار على مسألتين؛ استعادة الأموال المهربة، وضرورة الانتباه لأحوال الفقراء.

إنه ما يقرِّب الفيلم من هذا النموذج السينمائي الذي تبدو الثورة فيه وكأنها تحدث في مكان آخر، يخص الطبقة الوسطى التي تقطع الطريق، فعليًا ورمزيًا، بين الطبقتين؛ الفقيرة والمهمشة التي تنتمي إليها نوارة، والغنية، عائلة أسامة بيه التي تقطن الكمباوند، وتعمل نوارة خادمة في منزلهم.

يتابع أهل المنطقة الشعبية الفقيرة بعض البرامج الحوارية في الفضائيات، ويُطلقون الزغاريد حين يقول أحد المشاركين في برنامج تليفزيوني إن نصيب كل مواطن مصري من الأموال المهربة مئتا ألف جنيه. فيفهمون، بسذاجتهم وجهلهم، أن الحكومة ستوزع عليهم هذه الأموال، فيحتفلون. يكتفون بفعل الاحتفال وفقط، من دون أي فعل إضافي من جانبهم ليحصلوا على هذه الأموال.

على الجانب الآخر هناك العائلة الغنية، المعادية بالطبع للثورة بحكم مصالحها، وتهرب لاحقًا من ضمن من هربوا. فتظهر الثورة ممثلة في مجرد تظاهرة صغيرة تقطع الطريق أمام الميكروباص الذي يحمل نوارة إلى عملها. تظاهرة لأفراد ينتمون للطبقة الوسطى، يظهر من بينهم سينمائيون يقفون في الصف الأول ليلعبوا هذا الدور؛ المخرجة هالة خليل والمنتجان صبري السماك ومحمد العدل. وهم في غاية الأدب، يوافقون على فتح الطريق أمام الميكروباص، فيما يهتفون "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

أحلام أم نوارة؟ عيد أم علي؟

يبدأ الفيلم بالإشارة للحياة القاسية لهؤلاء الفقراء عبر وضع المستشفى الحكومي، وتصريح لمحمد البرادعي بضرورة تحسين حياتهم. لكن هؤلاء الفقراء لا يتورعون عن نهش بعضهم البعض، فيما عدا نوارة التي تظهر باعتبارها الشخصية الوحيدة النقية بامتياز، هي والكلب "بوتشي"، الذي تهجره العائلة الغنية، ويتم قتله بالرصاص في نهاية الفيلم بعد أن أنقذ نوارة من اعتداء حسن، البلطجي الغني، أخو أسامة بيه.

حول نوارة، التي تنحصر طموحاتها في الزواج، يتصارع الجميع. يستغل الفقراء بعضهم في المستشفى، وعلي حبيب نوارة، من الممكن أن يتورط في سرقة الفيلا التي تحافظ عليها حبيبته، ويشتري جهاز تليفزيون مسروقًا من عصابة سطو على المنازل، مُشكَّلة من جيرانه وأصدقائه. وجيران نوارة يُقدِّمون رشوةً لموظفي الحي كي تدخل المياه إلى بيوتهم، بدلًا من أن يحتجوا ويتظاهروا مثلما كان شائعًا في هذا الوقت من ربيع 2011، قبل خمسة عشر عامًا.

وسط كل هذه القسوة تتجسد البراءة المطلقة، و"الجدعنة"، في نوارة والكلب بوتشي، كضحايا للملوثين المحيطين بهم، بما فيها النيابة الغشيمة التي تأمر بإلقاء القبض على نوارة بصدفة مأساوية بعد مقتل الكلب، وبعد أن عاشت ليلة حب أولى على فراش الأغنياء مع علي، وتحصلت منهم على بعض الأموال لتحل أزماتها ولتبدأ حياة جديدة. فيضيع كل شيء في لحظة، في اتساق مع النموذج الميلودرامي بامتياز، ففي النهاية يتقرر المصير المأساوي للأبطال الخيرين عبر سلسلة من الصدف/المصائب التي تحيق بهم.

من المحتمل أن يذكِّرنا المشهد الأخير من الفيلم، والقبض على نوارة، وضياع كل شيء بعبثية، بالمشهد الأخير من فيلم أحلام هند وكاميليا (1988)، لمحمد خان، ووقوع هند وكاميليا في مصيدة اللصوص، وفقدانهما لكل شيء، وتركهما في العراء. وخصوصًا أن عيد كان لصًا، وليس على نقاء هند. وهو ما نجد ظلاله في نوارة النقية والمختلفة عن علي حبيبها المنحرف. وخصوصًا أيضًا أن محمد خان حدد مصير أحلام الصغيرة، بأنها ستصبح خادمة مثل أمها، وفقيرة مثلها، في فيلمه فارس المدينة (1991).

لكن، لا توجد شخصية نقية تمامًا في أحلام هند وكاميليا، فالحياة تطحن هؤلاء الفقراء، وتدفعهم لارتكاب الأخطاء، وربما الجرائم الصغيرة. إنهم يتصارعون مع واقعهم لينالوا حياة أفضل ولو بدرجة قليلة، ليكونوا بشرًا أفضل. وهو ما يجعلنا نشعر تجاه شخصياتهم المرسومة برقة ورهافة بالتعاطف والحب، ونجد أن أخطاءهم مبررة، والأهم أنها لا تحدث بالصدفة.

خسارة هند وكاميليا لأموالهما القليلة التي كانت ستمنحهما حياة أفضل، تحدث نتيجة خطأ ارتكبتاه؛ لفت أنظار اللصوص إلى أموالهما وما يتزينان به من حلي ذهبية، فضلًا عن ثقتهما المتسرعة في الآخرين. وهو ما يضع الفيلم بعيدًا عن النموذج الميلودرامي، وخصوصًا بعد عثورهما على أحلام الصغيرة، والوصول إلى البحر الذي لم تسبق لهما رؤيته أبدًا، فتحتفلان بالحياة التي تبدأ من جديد.

إنه ما لا يتحقق مع نهاية فيلم نوارة، التي ربما تكون امتدادًا لأحلام. فالنهاية هنا بكائية على الحظ العاثر، تأتي في لحظة فتور تعاطف المتفرجين مع البطلة التي قررت فجأة، وبعد إصرار طويل على حفظ الأمانة، ورفض دخول حبيبها للفيلا، أن تدخله إليها، وأن يستمتعا في منزل الأغنياء. ناهيك عن غياب تعاطفنا مع علي الفظ، الذي يسرق، ويهين نوارة أحيانًا، ويضرب الممرضة في المستشفى، ويستدعي حبيبته كي تشاركه في هذا العنف، ويتحرش بالفتيات العابرات أمام محله. فهو ليس عيد النصاب والمنحرف، لكنه جدع في أحلام هند وكاميليا.

تعترض الثورة الطريق مصادفةً أمام الجميع، فتتشابك مصائرهم عبر سلسلة من الصدف؛ عبر تواطؤهم الجماعي، أو سذاجتهم، أو جهلهم. غير أن هذه المصادفات تتلاشى تمامًا في فيلمٍ آخر يمكن نسبته إلى روح ثورة يناير، شكلًا ومضمونًا.

على الرغم من أن العمل عليه سبق الثورة بسنوات، وتأخر ظهوره لما بعد هزيمتها، سأتناوله في المقال القادم والأخير من هذه السلسلة. ففي هذا الفيلم لا توجد أسئلة عن التلوث أو النقاء، لا يهم متى تم تصوير هذا المشهد أو ذاك، الأهم هو أن نتأمل شخصيات تحاول أن تنجو من المدن التي تقطنها، أو تنجو معها، خلال هذه الأيام الأخيرة من الحلم.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.