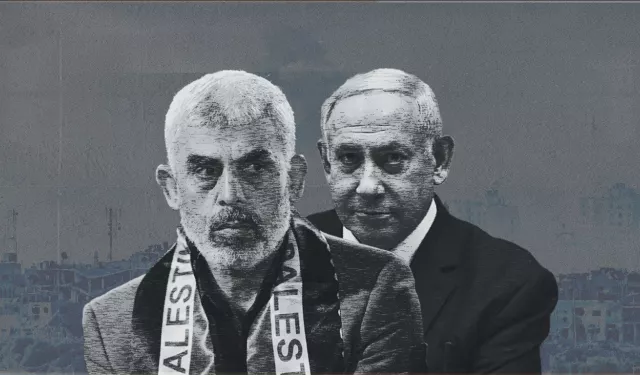

الظلال الفاصلة بين نقد المقاومة والتماهي مع إسرائيل

يحكي وزير الخارجية المصري الراحل محمد إبراهيم كامل في مذكراته عن رد فعل السادات على الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، فيما عُرف بعملية الليطاني. عندما بدأ الغزو اتصل الوزير بالرئيس عدة مرات فوجده نائمًا، وحين استيقظ أخبروه بمكالمات كامل فعاود الاتصال به. وحين عرف منه المستجدات، ضحك السادات متسائلًا إن كانت إسرائيل "أدَّبت" الفلسطينيين، لكنه اندهش وصمت حين سمع عن الصمود العسكري الفلسطيني واللبناني في مواجهة الاحتلال.

ظن إبراهيم كامل أن السادات كان نائمًا حين بدأ الغزو، لكن بعدها بسنوات، اكتشف من مذكرات وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب أبلغت السادات بالعملية قبل ذهابه للنوم، عندما كانت الدبابة الأولى تعبر الحدود. من الواضح أن السادات شعر بالراحة تجاه غزو بلد عربي بينما يتفاوض مع إسرائيل على السلام الشامل، فذهب للنوم مطمئنًا ليستيقظ بعد الظهر.

خصومة السادات، الرئيس المؤمن، مع الفلسطينيين بعد أن رفضوا اتِّباع مبادرته المنفردة، دفعته للتماهي تدريجيًا مع المشروع الإسرائيلي، والالتقاء معه في هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية. وفي الفترة نفسها، دفعت خصومة اليمين المسيحي اللبناني مع الفلسطينيين والجبهة الوطنية اللبنانية وعدائه لهما، إلى تحالف ميليشياته، وهو "المؤمن" بدوره، علنًا مع إسرائيل، حتى لحظة استدعائها لغزو لبنان واحتلاله في 1982.

خلال الأسابيع الأخيرة، تكررت الأحداث التي لا يملك المتابع لردود الفعل إزاءها سوى أن يتخيل عودة أشباح "المؤمنين" القديمة بهيئات جديدة، تكتسب ملامح الثقافة والعلمانية والوعي بالتاريخ، لأشخاص جالسين أمام السوشيال ميديا لا ليتابعوا المستجدات، بل ليسخروا من المقاومة وهم يكادون يتمنون نصرًا إسرائيليًا، بسبب عدائهم، أو على الأقل خصومتهم، مع حزب الله أو حماس، أو كليهما.

من بين هذه اللحظات الفارقة، ما حدث عندما نشر حزب الله الفيديو الدعائي عماد 4. وبعده بأيام ما سُمِّي بالرد على اغتيال فؤاد شكر، وما تلاه من خطاب فارغ المحتوى لحسن نصر الله.

جنة بها نهر بضفة واحدة

الحلم بإنهاء وجود منظمات المقاومة الطائفية أو الدينية، يبدو حلمًا يرى نصف جنة موعودة، يقسمها نهر على إحدى ضفتيه إسرائيل، وعلى الأخرى بلداننا. ونصف الجنة الموعودة الذي يتخيلونه هو النصف العربي بعد تطهُّره من "وهم" المقاومة ذات التوجه الديني. وكأننا بغياب حزب الله وحماس عن الوجود، سنعيش في جنة علمانية وديمقراطية، وقفت المنظمتان عائقًا أمامها.

لكن أصحاب هذا الحلم المبتور يتجاهلون الضفة الأخرى من نهر الجنة، أو الجحيم؛ دولة إسرائيل الدينية والعنصرية والمتطرفة والعدوانية، أو لا يريدون رؤيتها وقد انتصرت نهائيًا وتمامًا، ولم تعد أمامها في المنطقة أي قوة تناهضها. رغم أن التاريخ أثبت أن مجرد وجودها بطبيعتها الدينية الحالية هو العامل الأساسي لتفريخ القوى الدينية المعادية لها.

اقتصار الجنة الموعودة على ضفة واحدة من ضفتي النهر لا ينتج عن جهل، أو عدم وعي بالتاريخ أو بالواقع، بل عن نية واعية بتجهيل الجمهور المتلقي بما يوجد على الضفة الأخرى. أن نتجاهله، ننساه، وكأن عدوانية إسرائيل ردُّ فعل على أفعالنا.

الاختزال الجغرافي للجنة هو اختزال أيضًا للواقع، ينفي وجود هامش أو طريق سياسي وفكري مغاير، صغير لكنه موجود، رافضٍ لتدخل الدين في السياسة والصراعات الاجتماعية، دون إغفال أن العداء الأساسي مع إسرائيل، قبل أي خصومة مع أي قوة دينية عربية تواجهها.

يتصور الساخرون أن سخريتهم في بوستات فيسبوك أو المقالات تقف على أساس قوي مفاده رفض كل ما هو مطلق ويقيني وإيماني. أساس يعلي من قيمة الشك. بينما جوهر مواقفهم، وانتظارهم الانتصار الإسرائيلي الحاسم على جبهتي غزة ولبنان، كيدًا في حزب الله وحماس، مطلق بدوره. يساوي العداء بالخصومة، ولا يرى ظلالًا كثيرةً تفرقهما.

يعبر ذلك أيضًا عن مزاج ما بعد حداثي هائم، يُفضِّل الدولة، لمجرد كونها دولة معترفًا بها، على الميليشيا. ليصبح انتصار "دولة" الاحتلال الدينية والاستيطانية والعنصرية على تيارات دينية مقاومة تنتمي عضويًا لمجتمعاتنا، وليست دخيلة عليها، انتصارًا للحداثة. حداثة تتجاهل الطبيعة البربرية لـ"دولة" إسرائيل، بعد أن سقطت كل الأوهام القديمة حول ديمقراطيتها وعصريتها وإمكانية التعايش معها.

بينما من المُفترض في وقت المعارك الكبرى أن يسقط المطلق حقيقة، ولكن بشكل مختلف. فأصحاب الهامش النقدي تجاه الحركات الإسلامية من المعادين لإسرائيل، لا يمكنهم الاستمتاع بترف السخرية وادعاء الحياد، ومساواة كل ما هو ديني في المنطقة؛ إسرائيل بإيران بحزب الله بحماس. فأمام عملية الإبادة التي يعيشها الفلسطينيون، يُترك الخلاف مع القوى الدينية جانبًا، مؤقتًا، لأسباب كثيرة، أولها أن هذه القوى تحمل الآن السلاح في مواجهة إسرائيل الدينية والعنصرية.

أن تفعل شيئًا

مر أكثر من 2300 عام على الأطروحات النظرية الأولى التي صاغها أرسطو عن الدراما. جرت خلال هذه القرون مياه في الأنهار. سقطت قواعد أرسطية، وتم تجاوز أخرى، وظهرت نظريات بديلة ومناقضة. لكن القاعدة الأرسطية الأساسية التي لم تسقط، ولم تزل القرون شاهدة على خلودها، هي أن الدراما "أشخاص يفعلون شيئًا".

الفعل ليس فقط ضرورة درامية لتتطور الحبكة أو الصراع الدرامي، بل هو ضرورة أيضًا في السياسة وكل جوانب الحياة. وبدون مبادرة الفعل لا تطور، لا صراع، لا جديد مختلفًا، ولو قليلًا، عما سبقه ولا صراعات جديدة ستخلق بدورها أشخاصًا جُددًا، وقوى قادرة على فعل أشياء جديدة.

اللا مقاومة لم تقدم سوى قاعدة تتنافى مع الدراما ومع الحياة؛ ألا يفعل أحد أي شيء

حالة العداء لكل الأطراف الدينية والمساواة بينها في وقت الإبادة، تتجلى بشكل أساسي في أفكار تُروَّج باعتبارها عقلانية وواقعية، في حين لا يتجاوز جوهرها المشاعر والتصورات العدمية للمهزومين المستسلمين للهزيمة، الذين تزعجهم رؤية أي طرف آخر قادر على الوقوف على قدميه ليحاول، حتى وإن كُسرت قدماه. ورغم عدمية هذه التصورات، فإنها تعتمد على فرضية صحيحة. لكنها فرضية تُبحر باتجاه مرفأ إسرائيلي؛ وهي أن عملية طوفان الأقصى كانت بلا أفق، نفذتها المقاومة دون أن تدرس جيدًا عواقبها.

ربما يكون هذا النقد صحيحًا، لكن ينقصه وجهه الآخر؛ تلك الجنة التي لا يرون إلا نصفها. الوجه الآخر هو أن "اللا مقاومة" لم تقدم بدورها أي أفق أو تصور أو برنامج واقعي لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سبعة عقود ونصف. لم تقدم سوى قاعدة تتنافى مع الدراما ومع الحياة؛ ألَّا يفعل أحدٌ أيَّ شيء. أن يستسلموا لقدرهم صاغرين، منتظرين هبَّات السماء التي لا تأتي.

أن يمتنع العروبي، والإسلامي، واليساري؛ المعادون لإسرائيل، والمتساوون بدورهم من وجهة النظر العدمية، عن أي فعل سوى التحليق في الفراغ، بانتظار أن يفعل الآخرون. أن تُحلَّ مأساة الشعب الفلسطيني من تلقاء نفسها، وتسقط دولة الاحتلال العدوانية والدينية والعنصرية وحدها.

الحل المقصود هنا للمأساة الفلسطينية ليس مجرد وقف عملية الإبادة الحالية، فهي مجرد حلقة في سلسلة طويلة وممتدة، وإن كانت الأكثر عنفًا ودموية. حل المأساة الفلسطينية لن يحدث إلا بأن يتمتع الشعب الفلسطيني في كل الأرض المحتلة منذ 1948 وفي الشتات بحق تقرير المصير. وأن يحترم المجتمع الدولي هذا المصير. وأن يضمن لكل اللاجئين الفلسطينيين حق العودة.

يعتمد العدميون/الواقعيون على فرضية أخرى صحيحة، وهي أن الأنظمة العربية القمعية، الممانعة وغيرها، استفادت من وجود "بعبع" إسرائيل، ومن الطنطنة بمأساة الشعب الفلسطيني، لتستمر في ارتكاب جرائمها.

لكن هذه الفرضية الصحيحة أيضًا لا تنظر في ثناياها إلى الجانب الآخر من الحقيقة؛ فإن كان التاريخ القمعي السلطوي العربي اعتمد على مبرر وجود إسرائيل، فإنها وحلفاءها الغربيين لعبوا دورًا أساسيًا في بناء هذه الأنظمة ودعم استمرارها.

لا تطرح هذه الفرضية النظرية الصحيحة أسئلتها العملية الصحيحة: ما الحل إذًا؟! إنهاء وجود أنظمة القمع فقط؟! أم إنهاء وجود إسرائيل أيضًا فلا تمنح المبررات لأي مغامر قمعي جديد؟! أم نقول للفلسطينيين ألَّا يفعلوا شيئًا حتى نُسقط نحن أنظمتنا، ونبني مستقبلنا الباهر، وحينها سنلتفت لكم؟!

المعضلة الحقيقية هي أن إنهاء مآسي شعوبنا لن يحدث فقط بإنهاء وجود الأنظمة، والتخلص التدريجي من استخدام الدين خارج دور العبادة، لتُفسح المشاريع القومجية العربية والإسلامية، التي أثبتت فشلها، الطريق أمام الجديد. بل كذلك بالحرية الحقيقية للشعب الفلسطيني، التي تفترض إزالة دولة إسرائيل، وليس القبول بها بسماتها الدينية والعدوانية والعنصرية، التي ستفرخ المزيد من الديكتاتوريين، الكبار والصغار.

الانتحار العدمي

لا أقول إن الإجابات سهلة، فنحن نتحدث عن معضلات تاريخية ومستقبلية. لكن بإمكاننا العودة للتاريخ الذي يحبه العدميون/الواقعيون، ويرونه يكرر نفسه. يخبرنا التاريخ بأن التعاون الوثيق وتحالف الأُخوَّة الذي ربط الميليشيات المسيحية اليمينية اللبنانية بإسرائيل في السبعينيات والثمانينيات، لم ينتجا سوى مآسٍ للجميع قبل وبعد اغتيال رمزها الأبرز، بشير الجميل. وهو ما حدث مع المشروع الساداتي الذي وضع حجر الأساس لكل الخراب المصري والعربي الذي نراه اليوم. والمستفيدة الأكبر في الحالتين كانت إسرائيل.

لكن الوجه الآخر الذي لا يجب تجاهله هنا، هو أن الفزع الجديد من طرف، لدرجة الارتماء في أحضان الطرف الآخر، العدو، وتمني انتصاره، له أرضية موضوعية، تستدعي مغامرة حزب الله غير المحسوبة في 2006، وتورط الحزب قبلها وبعدها في جرائم، ناهيك عن تورطه المسلح في سوريا بعد 2011. وفيما يخص حماس، تُستدعى مواجهاتها مع قوات دحلان للأمن الوقائي في غزة عامي 2006 و2007.

بالإضافة لعامل أساسي مقلق نعرفه جميعًا، أن حماس وحزب الله يطلبان من الجميع إما الاصطفاف لدرجة التبعية، وإما أن تكون مع العدو. ومن نماذج العبارات المخيفة المنتشرة مؤخرًا، وتعبر عن هذه الحالة؛ "لا يفتي قاعد لمجاهد". فيكون على الجميع التوقف عن التفكير، أو إبداء الرأي، أو النقد إن لم تكن تحمل السلاح.

لكن، ما العمل الآن؟! هل مطلوب مساواة العدو الذي تحول لماكينة إنتاج وتدوير لأغلب مآسي شعوبنا، بمن يقاومونه؟! هل هذا المساواة منطقية أو عملية في لحظة إبادة بمثل هذا الحجم؟! إن كانت فرضية غياب الأفق الواضح للمقاومة صحيحة، فنقيضها "الواقعي" لم يكن واقعيًا يومًا، فطرحه الوحيد المفترض كان مشروع التفاوض والتقسيم، إلا لو كان هؤلاء يرون، دون تصريح، أن على الفلسطينيين القبول بالانقراض.

يرى هؤلاء أن حماس خربت مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما خربت قبلها المنظمات الفلسطينية ودول جبهة الصمود والتصدي مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة التي تصورها السادات. لكن جانب الحقيقة الغائب هنا، هو أن بين يدي السادات، أو بين يدي عرفات لاحقًا، لم يكن هناك أي مشروع للسلام أو للدولة. ولو كان وجد حقيقة، ووجدت معه نية إسرائيلية لحل النزاع والمأساة الفلسطينية، كانت حماس ستفقد مبرر وجودها. ليس هي وفقط، بل كل فصائل المقاومة.

تجاه هذا الواقع، ولأن البديل هو اللا فعل والانقراض، نستطيع أن نفهم الفعل، حتى وإن افتقد أفقًا واضحًا، وعبر عن يأس أكثر من أي شيء. لكن الفعل الذي يفتقد بالتأكيد لأي أفق، ويؤدي للانتحار، هو أن تقود الخصومة، أو حتى العداء الفكري والسياسي مع القوى الإسلامية، للتماهي مع العدو.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.