تأملات في متاهة النخبة ومن نَخَبها

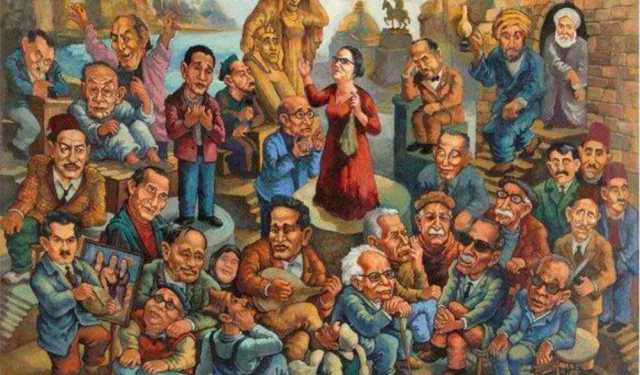

في السنوات العشر الأخيرة استُخدم مصطلح "النُّخْبَةِ" على نطاق واسع في مصر. لا أعلم بالظبط من أين تسرَّب وتسيَّد هذا المصطلح ليصبح جامعًا في وصف طيفٍ متنوع ومتنافر من الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الدولة والنشطاء والمشتغلين بالمهن الفكرية والفنية.

طالما ألحَّت في ذهني تساؤلات لغوية ودلالية عن معنى وأمارة هذا اللفظ؛ ما هي "النُّخْبَةُ"؟ ومتى اكتسبت نخبويتها؟ ومن أين تستمدُّ قوتها ومركزها الاجتماعي والأخلاقي في مجتمعها؟

الإيجاز اللغوي يقول إنها المجموعة التي اختارها المجتمع مِن مَن لديهم مؤَهلات مُعينة، وبشرح أكثر إسهابًا فهم الصفوة والخلاصة، وصفوة الماء النقي منها والقليل، فالنخبة هي القلة النقية من خلاصة "البشر".

هؤلاء "المُختارون" يأتون من الأعلى أو الأسفل؛ من أعلى مع انتخاب السلطة والثروة ممثلين أو متحدثين من بينهم لمخاطبة من هم دونهم، ومن أسفل عندما يصطفي العامة من بينهم أو من خارجهم من أحبوهم ووثقوا بهم ليكونوا واسطة بينهم وبين السادة أو ربما في مواجهتهم.

وربما لا هذا ولا ذاك، فالبعض يفرض وضعه النخبوي بما يمتلك من علم ومهارة استثنائيين، مثل الطبيب المصري في مطلع القرن العشرين، وعالم الفيزياء النووية لاحقًا، ومقرئي القرآن الكريم من رواد الإذاعة، وفناني وصنايعية الأرابيسك، ولاعبي كرة القدم الاستثنائيين، وغيرهم.

وبذلك فمعيار "النخبوية" بإمكانه الامتداد ليشمل الحظوة عند السلطة، والتأثير في الناس، وتمثيل المصالح والفئات، والشعبية الجارفة، والريادة والعبقرية، ولكنْ كلُّ هذا يظلُّ ضبابيًا لو طرحنا السؤال مرة أخرى على لحظتنا المعاصرة، من هم "النخبة" اليوم؟

ضبابية اللفظ هنا تقودنا إلى لفظ "سلاڤي" دخل القاموس العربى في القرن العشرين؛ "الإنتلچنسيا"، وهو قد يساعد بعض الشيء في وضع معايير أكثر صرامةً ووضوحًا لـ"النخبوية"، خاصة من خارج دوائر السلطة الضيقة.

الإنتلچنسيا تزيل الالتباس

الإنتلچنسيا فئة من الأشخاص المتعلمين المنخرطين في الأعمال الذهنية المعقدة التي لها دور نقدي وتوجيهي وقيادي في تشكيل ثقافة وسياسة مجتمعهم، تضم فنانين ومعلمين وأكاديميين وكتابًا ورجال الحرف. وعليه يُعرف أفراد الإنتلچنسيا بالمثقفين أو بالنخبة المثقفة.

يحاول المثقف الروسي ڤيتالي تيبكين تعيين بعض السمات للإنتلچنسيا، في مقدمتها أن أفرادها يحملون مُثُلًا أخلاقية تسبق عصرها وتجعل سلوكهم يتسم بالصبر والسعي الوفي للخلق والإبداع.

ومن سماتهم أيضًا، وفقًا لتيبكين، امتلاك شعور وطني جارف يستند بالأساس على إيمان راسخ بالشعب، يتطور مع النزعة للاستقلال فكرًا وممارسةً، إلى امتلاك موقف نقدي تجاه كلِّ الحكومات، وإدانة مظاهر الظلم والممارسات المناهضة للإنسانية والمعادية للديمقراطية، ما يجعلها في أوقات أخرى تشعر باليأس الشديد بسبب انفضاض الجماهير عنها، فتتجه أحيانًا إلى التطرف الفكري الشديد.

لم تكن صدفة أن تتسرب معاني ودلالات هذا اللفظ، الذي ولد في بولندا وعُمِّد في روسيا، إلى العربية والتركية والفارسية مباشرة دون وساطة لاتينية، لتشابه مسارات التحديث "الشرقي" في أغلب بلدان الإمبراطورية الروسية مع مسارات بلادنا، التي صاحبت عملية تحديثها "فوضى فلاحية" عارمة، جعلت دور المثقفين/الإنتلچنسيا في القرن التاسع عشر محوريًا، ففرض نفسه في عملية "الوساطة الطليعية" بين الحكام والمحكومين.

هذا الشرط المادي منبته أنَّ البلاد التي تأخرت في التحديث الرأسمالي، لم تتشكل طبقاتها الاجتماعية على نحوٍ متماسكٍ يُمكِّنها من امتلاك تقاليد تنظيمية ومؤسسية وفكرية، تعمل على بلورتها وتطوير قواها، الأمر الذي يفضي إلى علاقات إنتاج رأسمالية تؤسس لمجتمعات تتسم بالتفاوت الطبقي الشديد.

هنا تظهر "الإنتلچنسيا"، فئة عابرة للطبقات تمثل روح "الأمة" و"الشعب"، تتسامى فوق التشكيلات الاجتماعية. وكلما تعقدت أزمات المجتمعات كلما حملت "إنتلچنسيتها" جرأة الحديث باسم "الوطن" و"جوهره"، بل يمكن لبعض أبنائها أن يروا في أنفسهم صوتًا لـ"التاريخ" ذاته.

لذا لم تكن صدفة أن يكتسب مصطلح الإنتلچنسيا مدلولاته بوضوح في روسيا القيصرية، لدرجة أن فلاديمير لينين اخترع فكرة "حزب المثقفين الثوري" طليعةً للطبقة العاملة والكادحين، في محاولة لدفع دور الإنتلچنسيا إلى إمكانيته القصوى، وهي الفكرة التي نقدها كثير من الماركسيين الأوربيين والألمان تحديدًا، وفي مقدمتهم روزا لوكسمبورج.

هيبة لازمة للإنتلچنسيا

هذا الدور المحوري التي لعبته الإنتلچنسيا سياسيًا وثقافيًا وأخلاقيًا في بعض البلدان، جعل برجها عاليًا وعاجيٍّا وحصينًا، يخافها الحكام ويحتقرونها في الوقت نفسه. يراوحون في تعاملهم معها بين الاستهزاء الشديد بنزعاتها المثالية غير المتصلة بالشعب الذي لا يفهم شعارات "المثقفين"، والخوف من أن تلتحم تلك الشعارات في لحظة اشتعال بالرعاع فتختلط الأوراق والكلمات. لذلك دائمًا ما تنزع السلطة إلى احتواء الإنتلچنسيا وتركيعها بسيف المعز وذهبه.

طوّرت الإنتلچنسيا حزمة من القيم لحفظ هيبتها أهمها ألا تكون فجة عندما تضطر لممالأة السلطة

لكن ولأنَّ كلَّ إنسان فينا يعي نفسه ووجوده من داخل موقعه الاجتماعي، فمسألة وجود وعي معلق في السماء ومنفصل عن الطبقات الاجتماعية فكرة سخيفة ونرجسية ومُدلِّسة، و"الإنتلچنسيا" هنا لن تكون استثناءً هي الأخرى، وسيظل أغلب قوامها أقرب إلى الحكام من الرعاع، لذا فاحتمال هزيمة "مشاريع الإنتلچنسيا" أمام السلطة الحاكمة أكثر من احتمالات انتصارها بكثير.

ولهذا السبب بالذات، نجحت الإنتلچنسيات تاريخيًا في تطوير حزمة من الشفرات وربما "القيم" التي تحفظ لها بعض هيبتها، وإحداها أنه عند ممالأة السلطة في حالة الاضطرار، بحكم تلاقي المصالح الاجتماعية، فلا داعي لأن تكون تلك الممالأة فجة أو عامية أو عديمة "الحس النقدي".

ولكي لا تُبخَس قيمة الإنتلچنسيا في سوق الكلام، فعليها على الأقل ألَّا تنحدر فكريًا وقيميًا إلى مصاف العوام في عيون الحكام، بل على العكس، ربما عليها اتخاذ بعض المواقف الشرسة في مواجهة هؤلاء الحكام، لتستطيع لاحقًا تقديم الدعم للسلطة في لحظات "الاصطفاف الوطني" العظمى، بشكل يعطي هذا الدعم غطاءً ومصداقيةً.

من هنا ينفر أغلب المنتمين إلى الإنتلچنسيا من "التعريص" وفقًا لمدلولاته الجديدة في اللغة العربية والسياق المصري تحديدًا، التي تحوَّلت دلالاتها من الإشارة إلى من يتقاضى أجرًا أو عمولةً مقابل تسهيل التجارة الجنسية، إلى من يبرر ويسوِّغ القيم والممارسات التي تأسست الإنتلچنسيا أصلًا في مواجهتها.

تفقد الإنتلچنسيا "طليعيتها" و"نخبويتها" عندما تنبطح أمام تفاهة سلطة متجبرِّة تُجرِّدها من لياقتها النقدية. المشكلة ليست في الخضوع المؤقت أو الدائم للسلطة بل التفريط في "اللباس الداخلي" الذي يستر المثقف، بالصمت أو الخيانة أو التدليس أو التقعير، هذه أمور مهمة جدًا في تقاليد الإنتلچنسيا. لذا بقي وسيبقى نجيب محفوظ، واندثرت أسماء كُثُر.

لماذا انتحرت النخبة في مصر؟

لكن هل السعي للحفاظ على "أكل العيش" يفسِّر الأمر وحده؟ فحين يتحول المثقف إلى مشتغل بالمهن الثقافية والفنان إلى مشتغل بالمهن الفنية، والفيلسوف إلى إنفلونسر، والعالم إلى مشتغل بالأكاديميا، والطبيب إلى مقدم خدمة طبية، يعني أنَّ السؤال جديٌّ بالفعل، وإن لم يكن جديدًا.

تضاؤل الفجوة بين عموم السكان والطبقات الحاكمة أصبح يهدد الدور الوظيفي للإنتلچنسيا

تنبأ كارل ماركس من البداية بأن الرأسمالية في مسيرتها التاريخية ستحطُّ من قيمة ومكانة كلِّ عمل ذهنيٍّ، وهي تسلب طاقة العمال اليدويين ووقتهم وإنسانيتهم.

وفي التحليل الأخير، هناك علاقة بين الإنتلچنسيا كبنية، ومشروع الدولة الحديثة ككيان يسعى لإحداث تحولات اجتماعية وثقافية. وبالتالي لا يمكن التعالي على محورية إنفاق الدولة على المجالات التي تنبت منها الإنتلچنسيا وتترعرع، وهذا الدور بالذات تآكل في العقود الماضية لصالح "تدويل الإنتلچنسيا" وتحوُّل منابع تمويلها إلى المؤسسات الدولية الأهلية والرسمية.

ولكن يظلُّ ما سبق عاملًا تاليًا لما أتصوره التهديد التاريخي الجديد للإنتلچنسيا في مصر بالذات؛ تجسير الفجوة المعرفية والحضارية بينها وبين "الشعب" محل التحديث، فوجود الإنتلچنسيا بمحورية دورها كان دائمًا مشروطًا بوجود هوة سحيقة بين عموم السكان والطبقات الحاكمة والمهيمنة على المستوى المعرفي والحضاري، لتلعب هي دور الوسيط والمفاوض بل وتتصدى أحيانًا لقيادة الصراع.

هذه الفجوة لم تعد موجودة اليوم بالقدر الذي كانت عليه مع تبلور "الحركة الوطنية المصرية" مطلع القرن الماضي. لقد تطور "العامة الجهلاء" قياسًا بأجدادهم شديدي البساطة والبدائية، نالوا قسطًا من التعليم، رديء، لكنه يظل تعليمًا.

وفي الوقت نفسه، ودون الخوض في السياسة والمواقف من السلطة، ستجد هذه "النخب" تنحط وفقًا لتعريفات تيبكين عن الإنتلچنسيا. ستجد إعلاميين وصحفيين وأطباء ذائعي الصيت يتحدثون وقت ذروة تفشي وباء الكوفيد عن "الشلولو" و"الكوركومين" لعلاج كورونا، وقبلهم شاهدنا قامات العلم والطب في مصر يصمتون مع ظهور اللواء إبراهيم عبد العاطي مبشرًا بعلاج كلِّ فيروسات العالم بجهاز الكفتة سيئ الذكر.

في الزمان والمكان نفسيهما، كان هناك جندي شاب، لم يتجاوز الثانية والعشرين ولم يحصِّل إلا قدرًا بسيطًا من التعليم، يشتبك مع عناصر من الجيش الإسرائيلي بكفاءة عالية، مستندًا في ذلك على خياله وذكائه وحبه لألعاب الفيديو. هذا الجندي الاحتياطي البسيط نفَّذ مهمات عسكرية بها قدر من المبادرة الخلَّاقة والمناورة وسرعة التصرف.

على أيِّ أساس إذًا يُعتبر أطباء الكفتة والشلولو والكوركومين نخبة وإنتلچنسيا، فيما يُنظر إلى الجندى الشهيد محمد صلاح كواحد من العوام البسطاء الجهلة؟ سبق وأشرت إلى هذه المسألة في مقال سابق في المنصة. ما الذي يجعل هذه النخب نخبًا بالفعل، وهي تفتقد الخيال والجسارة والنزوع للتقدم والرفعة والنضال من أجلهم والثبات الأخلاقي المتيقن من صحة كل هذه الخيارات؟ وما دورها ماديًا وهي تنحطُّ في مسار تاريخي يتحسن فيه حال العامة في المقابل، ليغادروا موقع محمد أبو سويلم وعبد الهادي ودياب في فيلم الأرض؟

تبددت الأوهام وضاقت الفجوة، واقتربت الرؤوس من التساوي. لذا حين توشك الأواني على الاستطراق ليتساوى منسوب المياه فيها، يمكننا أن نفسَّر نزوع كثير من هؤلاء النخبة إلى "التعريص فائق الفجاجة"، لأنها وببساطة لم تعد "ناخبة" على العامة إلا بقدر تعريصها المفرط للسلطة والطبقة الحاكمة وفقط، وهذا أمر يحتاج إلى مقال بذاته.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.