جدران بيننا| انتصار الفلسطينيين أو شهرتهم

"أنا ابن شعب غير معتَرفٍ به بما فيه الكفاية حتى الآن. هل تعلمين لماذا نحن الفلسطينيين مشهورون؟ لأنكم أنتم أعداؤنا. إن الاهتمام بنا نابع من الاهتمام بالمسألة اليهودية. نعم، الاهتمام بك، وليس بي أنا. إذن نحن قليلو الحظ، في أن تكون إسرائيل هي عدونا، لأنها تحظى بمؤيدين لا حدَّ لهم في العالم. ونحن أيضًا محظوظون لأنْ تكون إسرائيل عدونا. لأن اليهود هم مركز اهتمام العالم. لذلك ألحقتم بنا الهزيمة، وأعطيتمونا الشهرة".

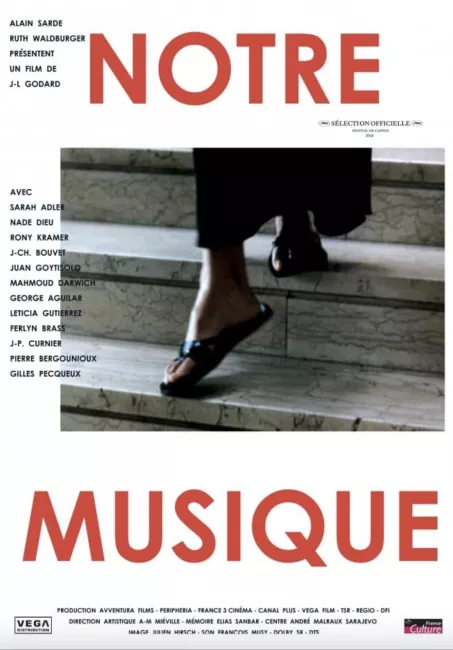

يخاطِب محمود درويش بهذا الكلام من تؤدي دور صحفية إسرائيلية في فيلم Notre musique/موسيقانا (2004) لجان لوك جودار. تذكرت هذه الكلمات مرتين خلال الأسابيع الماضية؛ الأولى مع فوز الفيلم الفلسطيني/الإسرائيلي لا أرض أخرى (2024)، الذي أخرجه أربعة أبرزهم الفلسطيني باسل عدرا والإسرائيلي يوفال أبراهام، بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي طويل. أما الثانية فقبل أيام؛ بعد وفاة الكاتب الحاصل على جائزة نوبل للآداب بارغاس يوسا، ووصف البعض له بـ"الصهيوني"، بسبب زياراته المتكررة لإسرائيل، وإعجابه، السابق، باليسار الإسرائيلي.

بعد فوز "لا أرض أخرى" رأى كثيرون، وأتفق معهم، أن من بين أسباب النجاح المهرجاني الواسع للفيلم، ومن قبل الأوسكار، المشاركة الإسرائيلية في إخراجه، مانحةً الشرعية لطرح الفيلم، ومانحةً الأهمية للمخرج الفلسطيني، في حالِ رأينا مشهد الأوسكار من زاوية محمود درويش. لكن ذلك ليس السبب الوحيد، فهناك أسباب أخرى أشرت لها في مقال سابق عن الفيلم، من بينها لحظة تقديمه في ظلال إبادةٍ أيقظت اهتمام قطاعات واسعة من المثقفين والفنانين في كل أنحاء العالم بما يحدث في فلسطين. بالإضافة إلى أن اليهودي والفلسطيني يبدوان، في إطار مشهد النجاح والتقدير، وفي أثناء عملية صناعة الفيلم الطويلة التي سبقته وضُمِّنت فيه، زميلين/أخين/صديقين، لا عدوَّين بصيغة درويش.

استدعاء هذا المشهد من فيلم جودار، في لحظة وصف "لا أرض أخرى"، وبحسم، بأنه "فيلم تطبيعي"، لمجرد تعاون مخرجَين فلسطينيين مع آخرَين إسرائيليين، ارتبط بأن درويش يحاور ممثلةً تلعب دور صحفية إسرائيلية. وفي الحياة الحقيقية، خارج السينما، لا شك أنه تحدث عشرات المرات إلى محاورين إسرائيليين. لكن القطاعات الثقافية العربية المنحازة للمقاومة، في كل هذه المرات، المعروفة على الأقل، قبل مغادرته الأرض المحتلة وبعدها، لم تتوقف أمام فعل الحوار، ولم يَطلب منه أحد تفسيرًا له، أو نقدًا ذاتيًا.

على جانب آخر، ظللنا نردِّد أغنية "أناديكم" للشاعر توفيق زيَّاد، دون أن نطلب منه أيضًا نقدًا ذاتيًا أو تراجعًا عن انتمائه للحزب الشيوعي الإسرائيلي/راكاح، الذي كان يضم إسرائيليين وفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948، من بينهم الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي، الذي لم يطلب منه أحد مراجعة انتسابه للحزب نفسه، أو لطرحه الثابت بأن الشعبين؛ اليهودي والفلسطيني، لا يملكان سوى التفاهم سويًا، لأن مصيريهما مرتبطان حتمًا.

عزلة المهزوم

يدفع الشعور العميق بالهزيمة، المُصاحَب بشعور عميق بالعجز، مع الغضب المكتوم داخلنا، البعض منَّا لتطرفٍ من نوع خاص، وإن تنوعت أشكاله. في هذه الحالة تحديدًا رفض كل أشكال التواصل مع من يحمل جنسية إسرائيلية، مثل حالة فيلم باسل عدرا. ووصف كل من لا يقف تمامًا، وبالكامل، مع خطِّ ومواقف كل فرد منا على حدة، بأنه صهيوني، أو منحاز للصهيونية، أو متأسرل، مثلما حدث في حالة بارغاس يوسا.

ليست حالةً عربيةً خالصةً، بل إنها ممتدة، ومنذ بدايات الإبادة، لأنحاء متفرقة من العالم. فأحد أبرز الناشطين الكوبيين في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، انتقد احتفائي بفوز "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار، قائلًا إن "الصهيونية هي الصهيونية"، وإن أي فيلم يتناول القضية الفلسطينية، ولا يرفض صراحة وقبل أي شيء آخر وجود دولة إسرائيل، هو دعاية صهيونية، وإن كان صانعه فلسطينيًا.

إنها كذلك حالة جماعية؛ فقطاع أساسي من طلاب الجامعات الإسبانية المعتصمين العام الماضي ضد الإبادة، اعتادوا ترديد هتاف "حكومة تقدمية.. حكومة صهيونية" تعبيرًا عن غضبهم من الحكومة التقدمية بالفعل، التي انتخبها بعضهم، لأنها لا تتخذ خطوات أبعد تجاه المسألة الفلسطينية، مثل قطع العلاقات مع إسرائيل.

قد يكون الغضب مبرَّرًا، لكنه في تقديري غارق في الشبابية التي تؤدي لتطرفٍ في التوصيفات، بكل ما يترتب عليها من نتائج سياسية، أدت عمليًا في حالة اعتصامات الجامعات لانحسارها ونفور قطاعات طلابية منها. ناهيك عن أن توصيف أي فرد أو جهة بالصهيونية ينبغي أن يستند لعدد من المعايير، أولها، أن يتبنَّى هذا الفرد أو الجهة المشروع الصهيوني. في حين أن نقد إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين، وتسمية ما يحدث بالإبادة، وغيرها من المواقف غير الكافية التي اتخذتها هذه الحكومة التقدمية، لا ينسجم مع المنظومة الفكرية الصهيونية.

في حالتيِّ باسل عدرا وفيلمه، وموت بارغاس يوسا، كان الأمر أكثر تعقيدًا. اجتاز حدود الغضب الشبابي الذي يُعبِّر عن نفسه في شعارات متطرفة، ليتخذ صورة المواقف التي يتبناها ناضجون، وإن لم يفصحوا عنها. سواء باستسهال وصف فيلم "لا أرض أخرى" بأنه فيلمٌ تطبيعيٌّ، أو بعدم قبوله في مهرجانات سينمائية عربية دون الإعلان عن ذلك، لتجنب الضوضاء، أو لغياب جرأة الإعلان عن موقف سياسي من الفيلم، والدفاع عنه.

وفي حالة بارغاس يوسا اتخذ صيغة تجاهل موت كاتب كبير، أو وصفه بالصهيونية بسبب زياراته المتعددة لإسرائيل. وهي زيارات ليست كافية بدورها لاعتباره صهيونيًا. متجاهلين زيارته الأهم، 2016، مستغلًا الشهرة العالمية التي منحتها له نوبل، ليتجول في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على عكس إرادة إسرائيل، ليلقي الضوء على جرائم الاحتلال، وليسمّيه باسمه تحديدًا "احتلال". وكأننا نعاقب أنفسنا على هزيمتنا، بأن ننعزل أكثر فأكثر عن أصدقاء حقيقيين، أو محتملين، ونخسرهم بتصنيفهم داخل معسكر العدو.

تفاؤل الواقف أمام الكاميرات

يكرر درويش في "موسيقانا" عبارته الأخيرة بعد إعادة صياغتها؛ "لقد ألحقتم بنا الهزيمة. ولكن.. منحتمونا الشهرة". فتجيبه شخصية الصحفية الإسرائيلية بالعبرية مندهشة "إذن، نحن وزارة دعايتكم؟!". فيؤمِّن درويش على كلامها "نعم. أنتم وزارة دعايتنا، لأن العالم يهتم بكم، أكثر مما يهتم بنا. وليست لدي أي أوهام حول هذا الأمر".

لم تكن عند درويش أي أوهام حول هذا الأمر. لكنَّ المقاتل الحمساوي الذي لا نعرف اسمه، ولم نرَ وجهه، ولا نعرف إن كان استشهد أم لا، ولم يسمع على الأغلب ما قاله درويش في فيلم جودار، هذا المقاتل الذي كان مكلفًا بحراسة جندي إسرائيلي، علَّمه خلال شهور طويلة اللغة العربية، ومنحه شهادة التعلم، وصافحه عند عملية التبادل، وتقبَّل منه قبلةً على الرأس، كانت عنده "أوهام" حول هذا الأمر.

يعلم المقاتل جيدًا أنه ليس مُطبِّعًا، وأنه مُحصَّن من هذه التهمة. ويعلم ما هو أهم؛ أن المعادلة التي التقطها درويش وأشهرها، وكانت مُعبِّرةً عن الحقيقة، لم تعد صحيحة اليوم أو على الأقل بدأت تتغير، وأن هناك عالمًا جديدًا مفتوحًا أمام الفلسطينيين، عالمًا يهتم بهم لأنهم فلسطينيون، وليس لأنهم أعداء الإسرائيليين. حتى وإن أدرك هذا المقاتل مثلي، ومثل درويش، أننا مهزومون. كما أنه يعلم أيضًا، أن هذا العالم يتطلب منا قواعدَ جديدةً للمقاومة، وللتفاعل مع الجميع وكسبهم، لا نملكها بعد.

المفارقة أن درويش المهتم بشاعرية الهزيمة، لم يعش الهزيمة الأكبر التي نعيشها اليوم، ولم نعرف بعد كيف ستنتهي. لكنها هزيمة تقلب معادلته، تعكسها، مفتتحةً ما يمكن وصفه بـ"الجديد"، الذي من ملامحه أن العالم أصبح يهتم بالفلسطينيين أكثر من اليهود، بسبب هذه الإبادة، وبسبب اكتشافه الطبيعة الهمجية والدموية لدولة الاحتلال. وأن قطاعات واسعة من الأجيال الأوروبية الشابة ترفض الآن أن تحمل وزر محرقة اليهود القديمة التي ارتكبها أجداد آبائهم.

لم تكتمل بعد ملامح هذا الجديد. لكنَّ جوهره يتبدَّى تدريجيًا؛ اكتساب القضية الفلسطينية مساحات تغلغلٍ حقيقية في العقل والضمير الجمعيين والفرديين عالميًا. وتحولها تدريجيًا إلى القضية المحور لملايين البشر المنتشرين في كل أنحاء العالم، التي ستظل كذلك سنوات طويلة، حتى تُحَلَّ حلًا عادلًا. وإن كان هؤلاء الملايين متنوعين، ومختلفين، ويقفون على أرضيات متباينة، فإن هذه الأرضيات ليست متناقضة أو متقاتلة، وهو ما يطرح سؤالَ كيفية تأصيل انحيازهم أكثر فأكثر لفلسطين.

قالت لي يومًا المغنية الراحلة ريم بنا ما كنت أعرفه عنها قبل أن أقابلها؛ أنها ترفض المشاركة في أي حفلات موسيقية مع فنانين إسرائيليين تحت لافتات "التعايش" و"السلام". كانت ريم بنا تدرك زيف هذه اللعبة، وزيف استعراضات معسكرات الأمل الأمريكية/الإسرائيلية/العرفاتية التي تشكلت من أطفال عرب وإسرائيليين وأمريكيين بعد أوسلو. وكانت تدرك أنها أداة إسرائيلية لتكريس الهيمنة والاحتلال والمشروع الصهيوني.

لكن، ربما لا يتعارض موقفها ذاك مع موقف باسل عدرا، ابن قرية مسافر يطا في الضفة الغربية، حين صعد لمنصة الأوسكار الواسعة، بصحبة يوفال أبراهام الإسرائيلي، ليستلما جائزة مشتركة ستجعل فيلمهما الأكثر مشاهدة من بين كل الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية، حتى لو وصف يوفال في كلمته ما حدث صباح السابع من أكتوبر بالجريمة، وتصافحا بعدها أمام الكاميرات.

كعربٍ أو فلسطينيين؛ هل سأل أيٌّ منا مَن يحيطون به في دوائره الطبيعية عن توصيفهم لعملية طوفان الأقصى؟ بالطبع سنجد فلسطينيين وعربًا يصفونها بالجريمة، ورغم ذلك هم ليسوا صهاينة، وعلينا قبولهم والإفساح لهم ليقفوا بمحاذاتنا. فأحد الأسئلة الكثيرة التي تستحق التفكير والنقاش الآن، وخلال السنوات المقبلة، هو كيف تتسع صفوفنا لتضم أناسًا جددًا مع كل يوم جديد؟ وكيف تتقارب مواقفنا تدريجيًا ضد المشروع الصهيوني حتى يسقط؟

نعم، نريد يوفال أبراهام بيننا أكثر فأكثر، وأن نساعده في تطوير مواقفه، وأن نساهم في تعميق شروخ الجدار الإسرائيلي في هذا الزمن القادم، الذي سيكون أصعب من كل ما عشناه.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.