الإسرائيليون الذين نريدهم بيننا

يظهر جودار في أحد مشاهد فيلمه موسيقانا (2004)، وهو يلقي محاضرة في مدينة ساراييفو عن السينما والشعر. يتحدث عن مسألة سينمائية تقنية؛ الفعل ورد الفعل، أو ما نسميه باللقطة وعكسها.

يُخرِج صورتين فوتوغرافيتين، الأولى لمراكب اليهود المهاجرين إلى فلسطين قبل 1948، باعتبارها اللقطة/الفعل، والثانية للفلسطينيين الخارجين من بلادهم لاجئين في قوارب صغيرة عام 1948، باعتبارها مقابل اللقطة الأولى، أو رد الفعل عليها. يشير للصورتين مرتين، قائلًا إنه في تلك اللحظة يصل الفلسطينيون للسينما التسجيلية، ويصل الإسرائيليون للسينما الروائية/المتخيلة.

يريد الإسرائيلي أن ينشئ دولته القائمة على أكذوبة، فيلجأ للنوع السينمائي الذي يتيح تطوير تلك الأكذوبة، وتحويل الخيال المطلق إلى حقيقة نصدقها بتأثير سحر السينما. بينما الفلسطيني يصل للكارثة، لانهيار بلده ودمار شعبه، فيلجأ للتوثيق، للسينما التسجيلية، ليعرف الآخرون الحقيقة، ولا ينسى هو نفسه، كراوٍ، قصته.

برتقال يافا

لم يلجأ كلُّ الإسرائيليين للسينما الروائية، فلديهم سينما تسجيلية قوية ومدعومة من أجهزة دولتهم. لكن ما يعنيني هنا هو السينمائي الرافض لتلك الدولة والكاشف لأكاذيبها؛ إيال سيفان.

ولد إيال سيفان في حيفا 1964، ويعيش في باريس منذ 1985. يتردد أنه تنازل عن الجنسية الإسرائيلية بعد أن غادر فلسطين المحتلة. لكن هناك ما هو أهم من ذلك التخلي المحتمل عن جواز السفر؛ أفلامه العديدة التي تفضح جوهر الكذبة الإسرائيلية، وتكشف حقيقة الدولة التي وُلد مواطنًا فيها، وكيف بُنيت بتدمير شعب آخر.

من أفلام إيال سيفان البارزة فيلم يافا (2009)، الذي يبدو فيلمًا بريئًا عن برتقال يافا الشهير من قَبل تأسيس دولة إسرائيل، والمصنف من الأجود عالميًا، وتروِّجه إسرائيل نتيجةً لدولتها "الحديثة" وتطورها الزراعي، فيما يكشف الفيلم عن تدمير الإسرائيليين للمدينة ومزارعها المملوكة للفلسطينيين، وسرقة الهوية والاقتصاد الفلسطينيين، الممثلين رمزيًا هنا في ثمرة البرتقال، بنسبتها لدولتهم، فيما هو برتقال فلسطينيّ.

يذهب إيال سيفان بصحبة المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي في رحلة طويلة ليصنعا فيلمًا من ثلاثة أجزاء باسم طريق 181، صُوِّر في صيف 2002، نهايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية وبداية بناء شارون جدران الفصل العنصري في الضفة الغربية.

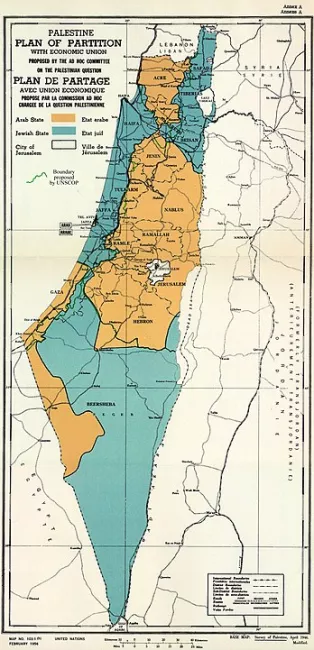

181 هو قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وحين نتأمل الخريطة سنجد أنَّ طفل سليمان هنا لم يُقسَّم فقط لجزأين، بل لخمسة؛ أربعة أجزاء فلسطينية معزولة عن بعضها البعض بتعسف، وجزء خامس إسرائيليّ كبير ومتحد، بأراضٍ خصبة، وبأفضل المصادر للمياه.

يُقسِّم المخرجان، ميشيل خليفي وإيال سيفان، فيلمهما لثلاثة أجزاء: جنوب ووسط وشمال، ويتشاركان في التصوير مع الإسرائيليين والفلسطينيين على جانبي خط التقسيم. ومع كل مشهد جديد من الفيلم، الذي يتجاوز طوله أربع ساعات، يكتشف المتفرجون هشاشة الأكذوبة الإسرائيلية من ناحية، وبشاعتها ودرجة إجرامها من ناحية أخرى.

نسمع صوت سيفان مواجهًا شخصيتين إسرائيليتين بقصة سليمان بن داود وحيلته، بعد أن ادّعتا أمام الكاميرا عدم وجود بلد أو شعب في تلك الأرض قبل أن يأتي اليهود إليها. وأنهم منحوها الحياة؛ بنوا فيها مدنًا وقرىً ودولةً، نافيين تدميرهم لمئات القرى والبلدات العربية. وأنهم بالرغم من كل ذلك الإنجاز الإنساني، ظلوا كرماء ووافقوا على قرار تقسيم فلسطين، (الذي للمفارقة لم تلتزم إسرائيل به أبدًا)، فيما لم يقبله العرب والفلسطينيون. فيسألهم إيال سيفان عن مغزى قصة سليمان بن داود، وكيف أنَّ الأم المزيفة هي من وافقت على تقسيم الطفل.

لا يملك الإسرائيلي أمام هذا السؤال سوى الصراخ بهستيريَّة، واتهام المخرج، الإسرائيلي مثله، بأنَّه معادٍ لهم.

من القدس إلى حيفا

لا يُخفي إيال سيفان معاداته للصهيونية، وللدولة التي بُنيت بمعايير حداثية أوروبية باعتبارها امتدادًا لتفوق الرجل الأبيض في الشرق، مثلما تعاديها ميشيل شفارتز.

لا تصنع ميشيل شفارتز أفلامًا، بل تساهم بتواضع في شق طريق جديد للسياسة منذ عقود طويلة، وبمثابرة لا تنتهي. وتتمثل آخر محطات مسيرتها في تأسيس نقابة "معًا" اليسارية العمالية، الضامة لعمال عرب وإسرائيليين تحت قيادة عربية ونسائية واضحة.

ولدت ميشيل شفارتز في القدس من عائلة أرستقراطية روسية، جاءت إلى فلسطين قبل تأسيس دولة إسرائيل، هربًا فيما يبدو مما ستنتمي إليه لاحقًا ابنتهم ميشيل في شبابها؛ الأفكار الشيوعية والثورة البلشفية. تعيش في شقة متواضعة في أحد أحياء مدينة حيفا أغلب سكانه من الفلسطينيين.

تحكي لي عام 2006 في بيتها، وأمام الكاميرا، كيف أنَّ تلك العائلة الغنية المنفتحة منحتها منذ مراهقتها كلَّ الحرية كامرأة، فلم تعانِ من تمييز أو عنف بسبب هويتها الجندرية. لكنَّ العائلة، بما فيها ابنتاها، قطعت العلاقة بها تمامًا حين بدأت ترى أنَّ دولة إسرائيل أُسست على دمار شعب آخر، وانحازت للعمال الفلسطينيين، وعاشت معهم وبطريقتهم، وصولًا إلى دخولها السجن لتعاونها مع اليسار الفلسطيني.

تمتد التفاصيل الشخصية التي تحكيها ميشيل شفارتز لرفض ابنتيها أن تعلق في صالون بيتها صورة الشهيد عمر القاسم، أحد قيادات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي زارته في السجن قبل استشهاده، ولعب دورًا في تغيير أفكارها ورفضها للأساس الوطني الديني لدولة إسرائيل. وكيف أنَّ عائلتها رأتها خائنة لهم؛ طبقيًا بحياتها وعملها مع الطبقة العاملة وتنازلها عن امتيازات عائلتها الأرستقراطية، ووطنيًا لعملها ضد دولة إسرائيل.

بين التعايش ووهم التعايش

يمتد عمل ونشاط إيال سيفان وميشيل شفارتز لما هو أبعد من الأفكار الساذجة عن التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تُروِّجها أساسًا قوى صهيونية لا تتخلى عن مبدأ التفوق الإسرائيلي. فيمتد موقفهما لمحاور تهدم أسس المشروع الإسرائيلي؛ بكشف أكذوبة خلوِّ تلك الأرض حين وصلها المهاجرون اليهود، والأسطورة التوراتية عن أرض الميعاد التي منحها إياهم الرب، وكيف يقوم الإسرائيلي بإعادة إنتاج جرائم النازية والفاشية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى فكرة أساسية يكررها إيال سيفان تحديدًا في محاوراته مع شخصياته الإسرائيلية، وهي سؤاله المتكرر لهم "من أين أتيتم؟!". فهم ليسوا من هنا، ولأنهم ليسوا من هنا، يحفزهم على حكي أكاذيب وخدع الوكالة الصهيونية لهم ووعدهم بحياة أفضل، حين كانوا في بلدانهم الأصلية، ليهاجروا إلى فلسطين، فيما يجري استغلال الفقراء منهم كعمالٍ لصالح الطبقة الحاكمة الإسرائيلية، وكوقودٍ بشري في حروب استمرار دولة الأغنياء على حساب العرب والفلسطينيين، وعلى حسابهم.

على بُعد أمتار قليلة من بيت ميشيل شفارتز، هناك مقهىً مملوكٌ لرجل فلسطيني عاش سنينًا في السجن والمنفى لانتمائه لقوى الثورة الفلسطينية والعمل لصالحها داخل الأراضي المحتلة عام 1948. قال لي ببساطة وابتسامة مطمئنة "يومًا ما ستفقد إسرائيل أهميتها عند الغرب، فيتوقف عن دعمها. حينها، سيعود أغنياؤهم وحكامهم لبلدانهم الأصلية، الأوروبية غالبًا. أما نحن وفقراؤهم الباقون، الذين لا يملكون مكانًا للعودة إليه، فنستطيع أن نتفاهم ونعيش سويًا".

إن حاولنا أن نلخص مشروع/حلم الثورة الفلسطينية منذ منتصف الستينيات، وصولًا للحظة هزيمة ياسر عرفات في أوسلو 1993 مع قبوله حلَّ الدولتين، سيكون جوهر هذا التلخيص هو دولة ديمقراطية وعلمانية لشعبين، أو لأبناء شعوب عدة إن سلمنا بحقيقة أنَّ الديانة اليهودية بمفردها لا تصنع سمات قومية لشعب. دولة نقيضة للعنصرية، ولأيِّ تصورات عن تفوُّق شعب أو دين على شعب ودين آخر، ومؤسسة على العدالة بأوضح معانيها فلسطينيًا؛ وهو حق عودة كلِّ لاجئٍ فلسطينيٍّ إلى قريته أو مدينته.

لم تطمح شعوبنا، على عكس طنطنة بعض حكامنا، لإلقاء أيّ شخص في البحر. فشعوبنا وعت بفطرتها أنَّ وجود الدولة الإسرائيلية العنصرية الاستيطانية هو التهديد الحقيقي والأساسي لها. فنحن، عربًا وفلسطينيين، أو على الأقل الكثيرون من بيننا، نعلم أنَّ علينا صياغة مشروعٍ إنسانيٍّ وأخلاقيٍّ مؤسسٍ على حق الشعب الفلسطيني، وحق أي إنسان، في العيش في مجتمع سلميٍّ وعادلٍ لا يميِّز بين أفراده بناءً على دينهم أو قوميتهم أو لونهم، مجتمعٍ ينفي جوهر الفكرة الإسرائيلية ويناقضها، حتى وإن تطرفت قطاعات من شعوبنا كردِّ فعلٍ على التطرف الدموي الإسرائيلي.

جودار مرة أخرى

هناك في ساراييفو، حيث ألقى جودار محاضرته، جسر صغير وقديم يُوصل بين شطري المدينة، كان تاريخيًا نقطة الفصل بين آخر حدود الشرق غربًا، وآخر حدود الغرب شرقًا. نُسِف الجسر خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة، ونُسفت معه إمكانية التواصل دون سلاح. لكنَّ أوروبا، وقبل أن يُنسف ذلك الجسر بعقود، صدَّرته لنا رمزيًا، مدمرًا، متجسدًا في دولة إسرائيل. وربما تكون مهمتنا ومهمة الأجيال القادمة أن نجيب عن السؤال الصعب: ماذا نفعل مع ذلك الجسر؟

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.

فلسطين التي نريد| الإسلاموفوبيا أرضية للوحدة

18-6-2024

فلسطين التي نريد| شروخ الجدار الإسرائيلي

11-6-2024

أفلام وأفكار وثورة| بروس لي.. كن ماءً لكن بعناد

24-12-2025

لا رقص في حضرة الموت

17-12-2025

شبح الساداتية في اللحظة الفلسطينية الراهنة

10-12-2025

صوت هند رجب.. دخول السينما كفعل سياسي

3-12-2025