قبلة على رأس صنع الله واثنتان على الجبين

لا أدعي قربًا شخصيًّا من صنع الله إبراهيم؛ فهو معتزل وأنا شبه معتزل.

كنت قد وجدتُ نفسي بين أبناء جيل الستينيات بالمصادفة، فلم أعرف لي جيلًا غيرهم، لا أعرف الكثير عن حياة الكتاب الذين في مثل عمري، ولا هم يعرفون عني. كان أدباء ذلك الجيل على أبواب الخمسين، وأنا تجاوزت العشرين بقليل ولم يكن صنع الله من بين من عرفتهم.

وفهمت من حكاياتهم كيف دافع عن عزلته بصرامة، بالأحرى كيف دافع عن وقته، بينما كان الكثيرُ من أبناء هذا الجيل في شبابهم عفويين، يطرقون أبواب بعضهم البعض في أنصاف الليالي للسهر أو لبيات ليلة، وأحيانًا ما يعيش العديد منهم في شقة أحدهم، وينتهي بهم الأمر إلى نسيان صاحبها الأصلي. وبعد أن استقروا في كهولتهم، وصارت اللقاءات في حدودها، كانوا لا يزالون يتحاكون عن موقف صنع الله ضد سيولة عصر الشباب، إذ ردَّ ذات يوم طارقًا ذهب إليه بلا موعد.

محاولات اقتحام العزلة

هذه الحكاية جعلت من الصعب على شخص مثلي أن يُفكِّر باقتحام المعتزل. أردت مرات عديدة بمناسبة صدور كتاب أن أعبر له عن إعجابي، وأحيانًا تستبد بي رغبة أن أعبر له عن امتناني لأنه، بعد نجيب محفوظ، جعلني أدرك أن الإخلاص للنص أهم ألف مرة من الانشغال باجتماعيات الأدب.

في العقد ونصف العقد الأخيرين المسروقين من أعمارنا وعمر مصر، كنت مستعدًا ألف مرة لأن أزور صنع الله لأطمئن على صحته، بشرط أن أذهب في ظل أحد من المقربين منه، ولم يحدث.

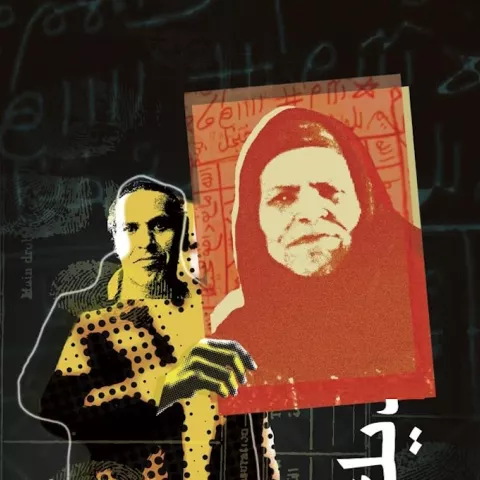

أشعر بارتباك الآن لأنه مريض، ولا أصدِّق أن الشيخوخة تتمكن من صاحب العينين اليقظتين خلف نظارة كبيرة تبدو جزءًا من وجهه. لم يتغير طراز النظارة التي تجعل منه طفلًا أبديًا. لكن هذا هو الزمن جرح البشرية، الذي يعيه صنع الله ويعيه كل مبدع حقيقي في مجاله، حيث لم يكتب كاتبٌ أو يرسم رسامٌ أو ينحت مثَّالٌ تمثالًا إلا من أجل تخفيف ألم ذلك الجرح.

من أبينا الحكيم المصري إيبور إلى هوميروس وسرفانتيس، كل الذين صارعوا الزمن يعرفون النتيجة، لكنهم بكل بسالة يواصلون المعركة، ويتركون آثار مقاومتهم على جسده، وهذا يكفيهم شرفًا.

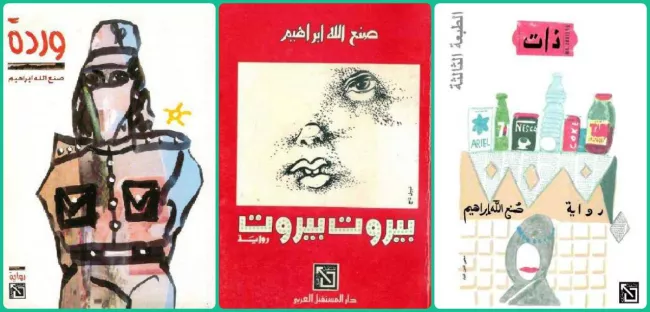

صنع الله واحد من هؤلاء البواسل. باستغنائه العظيم، وفي عزلته الطويلة، أخذ يجرِّب السكك الفنية، يستنفد إمكانات الوثيقة داخل السرد كما في ذات، يختبر الكابوسية غير البعيدة عن حياتنا في اللجنة، يستلهم تجارب سياسية وإنسانية خارج مصر مثل بيروت بيروت ووردة.

كل كتاب من كتبه يشبهه تمامًا، وكل إصدار من إصداراته مُناسَبة للجدل الأدبي والسياسي، مخلصًا لما يراه من دور للأدب، بينما يضغط الواقع لترسيخ أدب منزوع الملامح الوطنية، في اضطراد بلغ ذروته خلال العقدين الأخيرين، حيث النموذج المحتذى الذي يُروج له هو الأدب المسلي الذي يناسب عصر الاستهلاك، والعابر للحدود كالشركات متعددة الجنسية.

كقارئ لصنع الله إبراهيم لدي عقد من الكتب، واسطته تلك الرائحة 1966 روايته الأولى. وهي بالنسبة لي الطبخة الطازجة دومًا، لغتها الجارحة التي أثارت غضب الكثيرين يوم صدورها، مخلصة تمامًا لمبدأ التناغم، وهو أحد المبادئ العليا لأي فن. كانت تلك اللغة الغاضبة تناسب تلك الرائحة الكريهة للقمع والهزيمة التي جاءت في أعقابه. كل قمع يجر خلفه هزيمة مروعة، بالمناسبة!

في العُقد نفسه أضع يوميات الواحات التي أعتبرها من أعذب ما كُتب عن السجون، لا نرى فيها صفحةً من النضال في عهد عبد الناصر فحسب، بل نتوقف فيها أمام تكوين شاب صغير قرر في السجن أن يكون كاتبًا. تنبع العذوبة والتميز من التعامل مع عالم السجن وكأنه مكان طبيعي، ولا يخلو السرد من مسرات. سأرى ذلك الملمح فيما بعد في كتاب حرز مكمكم للكاتب أحمد ناجي.

تلصص مجاني

ولدينا التلصص التي عدت إليها مرتين منذ صدورها لأتذكر أنني كنت طفلًا، وأفهم الأشياء التي لم أعد أفهمها. لا يتخلى صنع الله إبراهيم في أي عمل، ولا أعتقد أنه حتى يتخلى في أحلامه، عن رؤيته السياسية.

تضعنا الرواية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين بصراعاته وتحيزاته، وأحب أن أتحاشى كلمة الوثيقة، التي يقدمها الأدب بالصدفة وينبغي أن ننسى أنه يفعل ذلك، لنتذكر المبهر فيها وهو الفن. النظر إلى الحياة بعين طفل يتلصص عليها، وضبط المنظور على مستوى نظر الطفل شيء ممتع وحساس للغاية.

لا أستبعد أن تكون النظَّارة التي يضعها اليوم هي ذاتها التي اشتراها في ذلك اليوم عندما كان صبيًّا يمسك بيد أبيه!

العلاقة عذبة بين الطفل وأبيه الذي يصلح جدًا، يخطو نحو طفولته الثانية. نرى التعلق، الشغب، الحنو، والغضب أحيانًا. الرواية مفعمة بالتفاصيل التي تستنفر الحواس. يستحضر فيها صنع الله قاهرة تلك الفترة بأصواتها وألوانها وروائحها، عبر إشارات رهيفة تكشف عن ذاكرة حسية صافية. بعض الإشارات يبدو عابرًا مثل الإشارة إلى امرأة تجلس أمام صينية من أعقاب السجائر!

في تقديمه لطبعة مؤسسة هنداوي المجانية على الإنترنت، يتذكر صنع الله صورةَ الأوتوبيسات المقسومة إلى درجتين بحاجز زجاجي ضايق الطفل الذي اعتاد مراقبة ركاب الدرجة الأولى بحسد، ليؤكد فرحه بمشروع ثقافي يزيل الحاجز بين طبقات القراء، ويقدم "التلصص" مجانًا.

غاندي الرواية

بعد النظارة التي تبدو بمقاس أكبر مما يناسب وجهه، جاءت هذه الرواية لتعزز في خيالي صورةَ الطفل الأبدي، الطفل المشاغب صنع الله، ومن الطريف أن النظاّرة كانت هناك بالرواية، في المشاهد الأولى التي تصور رحلة في المواصلات العامة، وبعد أن يغادرها في السيدة زينب يصف باعة الأشياء القديمة في الشارع، وكيف انتقى نظارته من وسط كومة من النظارات المستعملة على ورقة صحف يبيعها رجل يرتدي واحدة مكسورة وملحومة من المنتصف بقطعة صفيح. في موضع آخر بالرواية يذكر أن النظارة منحته لقب غاندي!

لا أستبعد أن تكون النظَّارة التي يضعها اليوم هي ذاتها التي اشتراها في ذلك اليوم عندما كان صبيًّا يمسك بيد أبيه!

في العقد ذاته أضع رواية 67 التي خبأها نحو خمسين عامًا وكشف عنها عام 2017 وهي توأم "تلك الرائحة"؛ في الأولى نشم رائحة الهزيمة، وفي الثانية نتجرع مرارتها. لم تثر "67" ما أثارته شقيقتها، وهذا يدعو للتأمل. من جهتي رأيت استقبال الرواية الجديدة برهانًا على عزلة الأدب في سنوات الصخب والعنف بعد هزيمة الربيع العربي.

في تقديمه للرواية يحكي صنع الله قصة كتابتها عام 1968، في بيروت تحت العنوان ذاته "1967" ويقول إن محاولاته لنشرها قُوبلت بالرفض من الدور البيروتية، وبينها دار "نزار قباني" التي أطلقها خصيصًا لنشر أعماله، ودار الآداب، حيث رد عليه سهيل إدريس بالرفض لأن بطله ممسوس بالجنس، ويقول صنع الله إنه انشغل عن الرواية بمتابعة الأسفار بعد المحطة البيروتية.

ومع التحول السياسي الذي قاده السادات أصبح عدم النشر قرارًا من الكاتب حتى لا تتحول الرواية إلى سلاح يستخدمه اليمين في حربه ضد الناصرية والاشتراكية. وهذا درس آخر عن المبدأ.

الإنسان المهدور

نوفيلا من 12 فصلًا تغطي شهور عام النكسة، تبدأ بحفل رأس السنة في الفصل الأول. يدفع صنع الله بالشخصيات بسرعة لنرى مجتمعًا متنوعًا وربما متنافرًا في الحفل: أصدقاء، زملاء عمل، جيران يطرقون الباب فجأة، بينهم من التباغض واللامبالاة أكثر مما بينهم من الحب والصداقة، وبينهم علاقات جنسية وتحرشات ينضح منها الضجر، وتثير الأسى أكثر مما تثير الاشتهاء. الحوارات ناقصة، العلاقات ناقصة، ولا يبدو أن هناك ما يجمع هذا الخليط من البشر، لا قضية، لا قيمة. هذه هي الروح التي يبدأ بها العام، وتمضي الأشهر حتى الهزيمة، التي ستحل في يونيو، في الفصل السادس من الرواية.

الراوي اللامبالي في الروايتين التوأم يُقدِّم تمثالًا لا يُنسى للإنسان المهدور، حيث يمكن أن نرى أن الدفاع عن هذا الإنسان هو صلب مشروع صنع الله إبراهيم الروائي، وصلب مواقفه السياسية التي دفع أثمانها. وإن نسينا كل مواقف صنع الله وما دفعه من حريته خلف القضبان، فلا أحد ينسى رفضه لجائزة الرواية العربية عام 2003 بخطاب سياسي حاد على منصة التتويج من قلب دار الأوبرا المصرية، كان أقوى حجر أُلقي في وجه نظام مبارك، وربما هو الذي فتح الباب للحراك الذي ظهر بعده بسنوات.

كلماته التي تمكن من إلقائها بغتة في تلك الليلة، كانت لحظة الذروة لمشروع صنع الله إبراهيم الإنسان والكاتب. أربَك السلطة، وانشق الصف الثقافي في الظاهر بين مؤيد ومعارض لموقفه. وكانت "الحظيرة" بتعبير فاروق حسني، سقى الله أيامه، أوسع من المساحة الحرة خارجها، فكانت الإدانة أوسع. لكن، للحق، لم تكن المشاعر بهذا القدر من الوضوح والتحديد.

قال لي يومها ناقد كبير من الضيوف العرب، شارك في تحكيم الجائزة وتحمس لمنحها لصنع الله "لقد بصق في وجوهنا جميعًا" متّع الله صنع الله بالصحة ومتّع الناقد الصديق، ولست في حل من ذكر اسمه هنا طالما لم أستأذنه.

"لقد بصق في وجوهنا جميعًا"!

أخذت وقتًا لأفهم الجملة لأن الإعجاب فيها كان أكثر من اللوم ولم يكن بها أي قدر من غضب. وأظن أن دين هذه البصقة علينا جميعًا لا يمكن أن يُسدَّد لصنع الله إلا بقبلة على الرأس واثنتين على الجبين.

صنع الله إبراهيم.. أرشيف مصر الحي

20-8-2025

تأملات في كتابة صنع الله إبراهيم

13-9-2025

سمية رمضان.. رحلة "كيمي" عبر الأزمنة

9-11-2024

تابو "الأمومة" بين "ديك" أبو جليل و"أم" جوركي

12-10-2023

يقين أسامة أنور عكاشة وقلق صنع الله إبراهيم

27-8-2025

جاك حسون.. سيرة يهودي مصري

24-5-2025