تابو "الأمومة" بين "ديك" أبو جليل و"أم" جوركي

"إن الفلاح يقف بثبات أكبر؛ إنه يحس الأرض تحت قدميه، وإن لم تكن ملكه. إنه يحسها... الأرض! أما عامل المصنع فأشبه بالعصفور، لا يملك موطنًا ولا بيتًا، هو اليوم ههنا، أما في الغد فيذهب إلى مكانٍ آخر! والمرأة نفسها لا تتمكن من ضبطه في بقعةٍ واحدة، فلا تكاد الأمور تسوء حتى يودعها... وينطلق سعيًا وراء ما هو أفضل. أما الفلاح فيريد أن يجعل الأمور أفضل حوله دون أن يبرح مكانه".

وردت هذه العبارة على لسان ريبين، أحد أبطال رواية الأم لرائد أدب الواقعية الاشتراكية مكسيم جوركي، وهي في نظرتها للفلاح وعلاقته بأرضه والفرق بينه وبين العامل، تكاد تتناص مع رؤية الكاتب الراحل حمدي أبو جليل للفلاح، مع استبدال طرف المقارنة الآخر "العامل" لدى جوركي بالبدوي الرحال لدى أبو جليل، وهنا ثمة مفارقة.

مفارقةٌ ليس مبعثها أن قرنًا من الزمان يفصل بين الأثر الأدبي لكلا الكاتبين، ولا اختلاف السياق الجغرافي والاجتماعي والعقائدي، رغم ما بينهما من تقاطعات، وإنما كون أبو جليل نفسه بدويًا نقي السلالة؛ ينتمي لإحدى أكثر الإثنيات انغلاقًا على هويتها، وتعاليًا على الآخر الذي يمثله الزارع أو الفلاح، ما يجعل تمجيد الكاتب للأخير خروجًا على أعراف القبيلة، التي تزدري الأرض وكل ما يرتبط بها من مفردات كالزراعة في مقابل الرعي، والاستقرار في البيوت مقابل الترحال وسكن الخيام، والسلم الاجتماعي مقابل الإغارة والنهب التي يعدُّها البدوي رديفًا للفروسية.

ينتمي حمدي لقبيلة الرماح إحدى امتدادات قبيلة بني هلال، الموزعة تغريبتها على الأزمنة، والصحاري والهجرات الدائرية ما بين الحجاز ومصر والمغرب العربي؛ وهو سياق محفز لإنتاج الشعر واستنبات الشعراء، وأنتج بالفعل شعراء عديدين من بينهم جد الكاتب ووالدته، التي تمحورت حول سيرتها روايته الأخيرة "ديك أمي".

وفي عام 2008، عندما فاز حمدي بـجائزة نجيب محفوظ عن روايته الفاعل، وتسلمها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في حفلٍ كبيرٍ، تلته ترجماتٌ بعديد اللغات الأجنبية للرواية وأعمال أخرى، بدا للقبيلة أن شاعرها الجديد وُلد، وربما انخرطوا في الاحتفال، خاصةً وأن كتابته وشت مبكرًا باتكائها على ما هو ذاتي وسيري، لكنه خذلهم؛ ومنح وفاءه كاملًا للكتابة وفق مفهومه الخاص المرادف للحفر عميقًا داخل الذات، وتعريتها وكشط زوائدها وصولًا إلى آخر طبقةٍ لامعة في أعماقها، كما فعل في طفولته ليهيئ جرنًا كبيرًا يحتوي غلال المحاصيل التي زرعتها أمه.

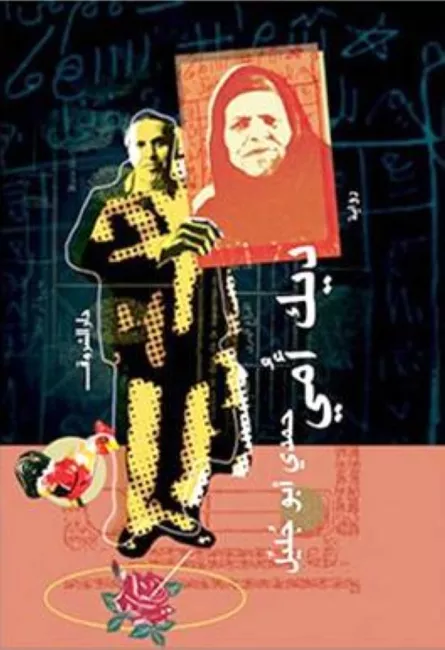

كانت القبيلة المتخمة بأساطيرها ترى في ذلك ذروة الجحود، إلى أن فوجئت بصاحب "الفاعل" يعود بعد عقدين لتفكيك تلك الأساطير ونقدها والسخرية منها، وكتابة سِفره الموازي، الذي توزع على أعماله الثلاثة الأخيرة "قيام وانهيار الصاد شين" (ميريت 2018)، و"يدي الحجرية" (الهيئة المصرية العامة للكتاب 2021)، و"ديك أمي" دار الشروق 2023، وإن سبقها حضور عابر وخافت في أعماله السالفة التي عُدت كتابةً مدينيةً بعيون نفر من الهامش.

والرواية الأخيرة هي أحدث الأعمال التي صدرت بعد شهرين من رحيله، واستكمل بها الكاتب بورتيرهه السيري لكن معكوسًا هذه المرة عبر مرآة سيرة الأم، وهذا تناص آخر مع رواية جوركي المذكورة أو هو أحد أبرز التناصات.

ففي الروايتين ثمة تاريخ جديد لعلاقة الأم والابن، يبدأ بلحظة رحيل الأب الموسوم بالقسوة والسلبية وتخليق التعاسة والشقاء؛ ما جعل رحيله ميلادًا جديدًا لكلتا المرأتين اللتين أبديتا صلابةً ومثابرةً ووعيًا لم تدركا قبل أنهما كانتا تملكانه، فنفضت كلتاهما وهنها وشمرت لإعمار أرضٍ جديدة مدعومةً بمعجزة كونها أم "الحقيقة إنهما تمنياه، أمي وأبي تمنيا موت أبي، هو كانت أمنيته الأخيرة في الحياة يقعد وحيدا في أوضة عتمة وما يحقش حد، وهي حاولت بكل الطرق أن تنهضه ولكنه لم ينهض وأقعدها، أمي بعد فترة من النشاط مالت لإيقاع البيت الميت، وعندما مات أبي كانت تنام مريضة نومة حَنّي طامية وعلى سريرها، وصحت على موت أبي، وأول ما صحيت عليه، الغيط وعاشت فيه". ديك أمي- حمدي أبو جليل.

"مات في الصباح في ذات اللحظة التي دوت فيها الصفارة. رقد في نعشه فاغر الفم، مقطب الحاجبين استياءً. قبَرهُ امرأته وابنه وكلبه ودانيللو فيزوفشيكوف، (لص قديم وسكير عربيد طرد من المصنع) وبعض المستعطين المحليين. بكت امرأته قليلاً، في كثير من الهدوء، أما بافل فلم يذرف الدمع أبداً. كان الناس المارة الجنازة بهم يقفون، ويرسمون إشارة الصليب، ويقولون - يجب أن تكون بيلاجيا سعيدة لموته". الأم- مكسيم جوركي.

تابو الأم

في روايته ينقل حمدي عن كاتبه الأثير ميلان كونديرا أن "الأم هي تابو الرواية الحديثة؛ سقطت تابوهات الدين والجنس والسياسة، وبقي تابو الأم"، يورد ذلك في سياق الوصف الفيزيقي والنفسي لأمه كأنثى، أو للدقة "لا أنثى". على حد وصفه "خِلقة خالية من الأنوثة"؛ بملامح بدويةٍ وأنفٍ شامخ، و"روحٍ رجالية" غير مشغولة بالرجال ولا بإغوائهم أو الرغبة فيهم. ويورد أيضًا أن أستاذه الروائي الراحل خيري شلبي قارب تابو الأم في روايته زهرة الخشخاش، عندما مرر علاقةً، اكتفى الراوي بهذه الكلمة، بين الابن والأم، بطريقةٍ وصفها حمدي بأنها كانت مزيجًا من "خبثٍ على جرأةٍ على استعباط"، أما هو فيبدو أنه لم يمتلك جرأة أو ربما رغبة أستاذيْه في المساس بذلك التابو، وإن صدّر روايته بوصفها كذلك، وإن أسماها ديك أمي؛ في إحالة إلى نفسه وكونه رجل تلك المرأة. بل يمكن اعتبار الرواية تكريسًا للحالة التابوهية للأم، بالنسبة لولدها الذكر، ككيان بتوليٍّ مترفعٍ، خاصةً إذا كان ذلك الولد ابنًا، ولو مارقًا، للبيئة البدوية المحافظة.

قتل الأب

ما حضر بجلاءٍ في كلتا الروايتين كان قتل الأب، أو تغييبه، سواء فيزيقيًا عبر موته المبكر، أو معنويًا عبر اختصامه وتبئير نواقصه والسخرية منه، وكأن حضور الأم لا يستمد إلا من غيابه، أو كأن حضورها قصاص معنوي منه. لكنه كان قتلًا رمزيًا لأبٍ رمزيٍ، ينوب في رواية ديك أمي عن القبيلة وتقاليدها البالية وأوهامها المسؤولة عن تعاسة أفرادها بأيدي أنفسهم، وفي رواية الأم عن المجتمع الطبقي الذي يقهر العمال الفقراء مهما بلغت مهارتهم، صانعًا منهم وحوشًا وفرائس لبعضهم البعض، لا تحمل عاطفةً لزوجة أو ابن أو صديق.

أيضًا تشترك الروايتان في كون كلتاهما رواية سيرية؛ مبنية على أحداثٍ حقيقية، الفرق أن رواية جوركي سيرةٌ غيرية، ليست إحدى أجزاء ثلاثية سيرته الذاتية، وإنما مستمدة من شخصية الأم آنَّا زالوموفا إحدى قريباته، التي زارت عائلته في طفولته، وكانت امرأة عادية لكنها انخرطت في النشاط الثوري بعد أن قبضت الشرطة القيصرية على ابنها بيتور زالوموفا، خلال مظاهرة عيد العمال في سورموفو في عام 1902.

وبطبيعة الحال تقاطعت الرواية مع واقع حياة جوركي نفسه، الذي كان قبيل احترافه للكتابة عاملًا حرفيًا تنقل بين عدد من الأعمال الشاقة، ورافق اللصوص والشطار، ونشأ يتيمًا منذ سن الخامسة في بيئة فقيرة، لم يعرف فيها أبًا سوى جده الصارم الذي استلهم منه شخصية الأب القاسي ميشال فلاسوف في الرواية، وكانت جدته هي أمه الحقيقية التي عوضته غياب والدته بعد زواجها إثر رحيل أبيه، ومثلت أفضل صورة للأم؛ وكان لقصصها التي أحبها الكاتب أثر في اهتمامه بالقراءة والكتابة، فيما كان وجودها سببًا لألا يصبح أحد مشردي روايته الحضيض.

أما حمدي فنشأ مثل جوركي يتيمًا منذ الخامسة واحترف الأعمال الشاقة، وجاور اللصوص والمشردين، وعاين الأبوة من منطقة الفقد، لكنه تشبع بأمومة أمه البيولوجية، التي هي لحسن الحظ شخصية غير نمطية؛ أورثته الجسارة وحب العمل، والالتصاق بالأرض وسياستها، حتى تمنحه أفضل ما لديها.

ومن حظه أيضًا أن اختصته الأم بثقتها، واعتبرته رجلها الأول لما رأت فيه من أفضليةٍ على الزوج والابن الأكبر المنسحبين.

كتب حمدي سيرته الذاتية عبر مجمل أعماله، وبث الجزء الأكبر منها في أعمالها الثلاثة الأخيرة، فيما انفردت رواية ديك أمي بالجزء المبكر والأكثر حميمية لتلك السيرة. إذ كانت بحسب الناقد د. محمد بدوي أشبه بسفر العودة، وتماهت فيها سيرة الذات مع سيرة الأم التي مثل حضورها "معنى الحياة التي تملك قوة ذاتية نابعة من ضرورة الانتصار على الموت كأننا أمام نجل جديد لإيزيس في الأسطورة المصرية القديمة".

في هذه الرواية تجاورت سير صغيرة لمفردات حياة الأم من أماكن وحيوانات وجمادات، أسبغ عليها الكاتب أنسنةً وبطولةً استمدها من مكانتهم لدى الأم، وضُفرت تلك السير بنعومة بحوادث كبرى وسرود تاريخية وإشكالات هوياتية، دون إثقال على إيقاع السرد ومرونته.

واصل حمدي خلالها كسليلٍ أصيلٍ للرواة الشعبيين اختبار بصمته الأسلوبية القائمة على تضييق المسافة بين لغة الكتابة والكلام، أو تفصيح الشفاهي للوصول باللغة إلى أقصى درجات الوظيفية، واعتمد الحكي الدائري غير الخطي القائم على البناء الدرامي التقليدي.

واستمدت روايته حبكتها بمد خيوطها مع سيرته الذاتية والروائية، فكانت رغم سرعة نشرها القياسية بالنظر لكونها مسودة كاتب راحل، عملًا متممًا، ملأ فراغًا كان سيظل ناتئًا.