حمدي أبو جليل.. بدوي أعاد اكتشاف القاهرة

قبيل رحيله بيومٍ، اختتم الروائي حمدي أبو جليل بوستاته على فيسبوك بنعي السياسي المصري البارز جورج إسحق، متأملًا صورته التي يظهر فيها الأخير مرسلًا بصره عكس اتجاه جموع المصلين في ميدان التحرير إبان ثورة يناير، بهدف "حراستهم" تحسبًا لأي هجومٍ مباغتٍ.

لكن هل كان حمدي أبو جليل يعرف وهو ينعي إسحق أنه سيكون بطل نعي اليوم التالي؟ وهل كان يعرف أن الصفات التي امتدحها فيه، وضمنها "حراسة الاختلاف" هي أبرز صفاته هو نفسه؟

منذ حضوره للعاصمة قبل عقود، عُرف أبو جليل كبدويٍ بارز الملامح، طوَّع شوارع ومقاهي العاصمة وخبر حواديتها التي فاضت عليه فدوَّنها في كتابه الشهير "القاهرة شوارع وحكايات". كان هذا الكتاب، الذي وصفه بأنه صنيعة الصدفة، نقطة التحول في علاقته بالعاصمة التي دخلها هاربًا من جهامة وشراك دروب الصحارى، لكنه تحسسها في كل الأماكن، وغادرها مُشيَّعا بدموع مثقفيها ومقاهيها ومهمشيها وسكانها السريين.

قاهرة جديدة

القاهرة التي ودَّعت واحدًا من صعاليكها، قبل أيام، خسرته شوارعها، التي ظنها أول الأمر قطعةً من جهنم، قبل أن تمنحه مفاتيحها ليكتشف بديهة أن "الشوارع -كمبانٍ وسكان ومناطق وأساليب حياة- هي المجهر الأنسب لقراءة مدى تغير الأمم وتطورها، وأحيانًا انقلابها وتفككها"، ولتكتشف الشوارع بداهته.

سريعًا اخترق مؤلف "الفاعل" متن الحياة الثقافية في العاصمة، وأنس إليه كبار وشباب المثقفين؛ جمعتهم الصداقات والمسامرات والمعارك الطوعية والجبرية، لكن ظلّ الهامش وجهته.

انحاز الكاتب للهامش في كل شيء، ليس فقط عبر أبطال رواياته من المنبوذين والشطار والفقراء واللصوص والعاطلين لكن حتى في الجمادات؛ فكان يرى مثلما جاء في كتابه "القاهرة شوارع..." أن الشوارع الشعبية البعيدة عن مراكز الحكم هي "الأقدر على تخليد الشخصيات والأحداث والمعارك السياسية، لأن بها الجماهير العريضة الكفيلة بتخليد أي شيء".

بعد عدة أعوام قاده ذلك الانحياز لنيل جائزة نجيب محفوظ، التي يمنحها قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايته الأشهر "الفاعل"، وجاء في حيثيات المنح أن أبو جليل استطاع أن "يبني قاهرةً جديدة مغايرة: إنها قاهرة الفواعلية الذين شيدوها وبدلوا وجه الأطلس الأدبي المتعارف عليه للأبد.

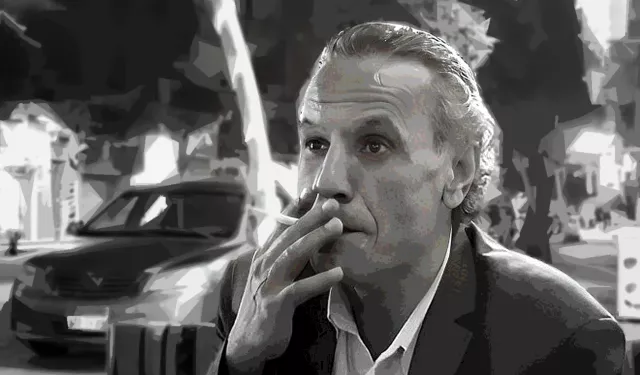

مفارقة لافتة أن ينتزع ذلك الوصفَ شخصٌ كان يتمنى لو يستطيع التنقل في العاصمة مُخَدَّرًا أو عبر بساط ريح؛ تفاديًا لقسوتها؛ لكنها منحة الكتابة التي جعلته يجلس يومًا، تعلوه صورة السارد العربي الأهم نجيب محفوظ، يده بالقرب من رأسه كأنما يعمّده.

المفارقة الأخرى أن تكون تلك الصورة التي مر عليها قرابة عقدٍ ونصفٍ هي آخر صورة شخصية ينشرها حمدي قبيل رحيله، عبر فيسبوك، وقبلها بيومٍ صورته مع الراحل إبراهيم أصلان، والده الروحي وشريكه في معركة رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري الراحل حيدر حيدر.

سيرةً حية

تعليقًا على صورته مع أصلان كتب أبو جليل "واحشني والله يا عم إبراهيم"، وترجمت الصورة تلك الجملة تمامًا، هل هي مفارقة أخرى أن يرحل حمدي إلى حيث "عم إبراهيم" بعد نشره صورتهما بأسبوع؟ على مسافة أسبوعٍ أيضًا من نشره لكلماتٍ تعد الموت مرادفًا للراحة، وازدهار الوردة تعبيرًا عن شدة العطش؟ هل من السذاجة الآن الالتفات لهذه التأويلات الشعبية عن شفافية الموت للميت؟ ربما، لكن حمدي كان شديد العناية بتلك الحكايات الشعبية، حتى ضمن كتابته السيرية، فكان حريصًا على ذكر الحكايتين، الرسمية والشعبية، وتقصي مصادرهما، ولن تجد صعوبةً في اكتشاف إلى أيهما ينحاز.

في روايتيه الأخيرتين قيام وانهيار الصاد شين (2018)، ويدي الحجرية (2021) تناول السيرة التاريخية للبدو "عرب الغرب" أو "عرب الأحشاء" الذين يمثلون أبناء الصحراء الشرقية أو الـ"صاد شين" بالنسبة لليبيين، أو بدو الصحراء الغربية الممتدة في شمال إفريقيا حتى المغرب، لكن انطلاقًا من الحكاية الشفاهية التي سمعها من أمه وجدته وشيوخ قبيلته، مع مقارنتها ومقاربتها للمدونات الرسمية والمسوح المعلوماتية الواردة بكتب التاريخ، ومذكرات كبار الساسة؛ فكانت مثلًا مذكرات "نوبار" باشا أول رئيس وزراء لمصر مجرد توثيق لحكاية الأم.

ضمن تلك المذكرات وردت الرواية الرسمية لتغريبة الصاد شين في سطرين أو أكثر قليلًا، عارية بالطبع من الشحنة العاطفية والدرامية والذاتية الموجودة في حكايات الآباء. وإذا علمت أن الصاد شين هم أحد أفرع وامتداد قبيلة بني هلال الذين صمدت سيرتهم لقرونٍ عبر رواتها المكرسين، فلك أن تتخيل مدى الحضور الذي تملكه الفصول الأحدث نسبيًا لتلك السيرة، التي يؤطر حمدي بدايتها بدخول الحملة الفرنسية مصر أواخر القرن الثامن عشر وصولًا لتولي محمد علي باشا الحكم عام 1805، وبداية فصل جديد في حياة الصاد الشين حاول فيه الوالي، ومن ورائه أبنائه وحفدته، إقامة عقدٍ اجتماعيٍ جديد معهم، يستهدف دمجهم وتوطينهم في المجتمع المصري عبر الترغيب والامتيازات تارةً وعبر الترهيب الذي وصل حد المذابح تارات.

وكانت ذروة ازدهار علاقة الصاد شين بالشأن السياسي المصري خلال ثورة 1919، وشيخهم عميد قبيلة الرماح، التي ينتمي إليها حمدي، حمد الباسل، أحد أفراد الوفد المصري وقادة الثورة، ونُفي مع زعيمها سعد زغلول وآخرين إلى جزيرتي مالطا وسيشل، وامتد تاريخه النضالي ودوره السياسي إلى ما بعد انتهاء الثورة بعقدين حتى وفاته عام 1940.

لقد كانت تغريبة الصاد شين سيرةً حية طازجة لا تحتاج لأكثر من راوٍ فصيح أو مغنٍ شعبيٍ بالمعايير الملائمة للعصر الحديث، حبذا لو كان هذا الراوي يمتلك قدرًا من الانحياز والتورط الإنساني لا يعوق نفَسه البحثي المتجرد، مع حسٍ ساخرٍ ووعيٍ بالشروط الفنية اللازمة لفن الرواية بمفهومها العالمي والإنساني، وهو ما كانه بالضبط أبو جليل، وما لمسه وبشر به مبكرًا الراحل خيري شلبي، أحد ثلاثة من الآباء التاريخيين لحمدي بعد أصلان ومحمد مستجاب، الذي تأثر به كثيرًا حتى أنه أسمى روايته "قيام وانهيار الصاد شين" على غرار "قيام وانهيار آل مستجاب".

يقول شلبي "بحكم علاقتي الإنسانية والعملية بحمدي كنت أستشف من حديثه عن ذكرياته من نوادره عن أهله ومن حكاياته الكثيرة عن أعيانهم تفاصيل شديدة الثراء، فإن تصادف وكان من بين أبناء هذا العالم شاب موهوب في فن الرواية فإنه حري بأن يكون: روائيًا كبيرًا يناطح قامات كثيرة كانت تتمنى لو أنها رزقت ولو بشطر ضئيل من هذا العالم الثري الذي خرج منه كاتبنا الشاب. إن ما فيه من غرائبية وسلوكات وحشية حادة يتفوق على غرائبيات: إيتالو كالفينو الإيطالي، وميلان كونديرا التشيكي، وجارثيا ماركيز الكولومبي".

بالإضافة إلى ما ذكره شلبي عن ثراء العالم الذي خرج منه أبو جليل، وكونه وقودًا يؤجج موهبته الروائية ويكفل إنتاج كتاباتٍ عالمية بالمفهوم الفني والتجاري، كانت المنحة الأهم في وعيه المبكر بأهمية حكايته وثراء عالمه، في انحيازه المبدئي لشروط فنية مغايرة للسائد، وفي زاوية رؤيته التي توسمت في قعر الهامش أن يكون حكايةً كونيةً أو عالمية كما كان يحب أن يطلق على كتابته.

لا يخفي حمدي، الساخر الكبير، أنه كان في بدايته يرى الأدب ترقيةً اجتماعية، أو على حد وصفه "روب وطبقة"، لكنه كان يزيح ذلك تمامًا عند ممارسة فعل الكتابة، ولا ينشغل إلا بنحت الحقيقة وتعريتها وتقشيرها من كافة الزوائد الإيديولجية. والأمر نفسه بالنسبة للغة التي كان طموحه الأجرأ بشأنها، والذي بلغ ذروته في رواية "قيام وانهيار الصاد شين" أن يستبدلها بلغة الكلام بجرأته وبساطته وقدرته على الإقناع.

كان أبو جليل يحمل امتنانًا وشعورًا خاصًا بأستاذية مستجاب، لكنه كان مختلفًا عنه في تعامله مع الواقع أثناء الكتابة، فبينما كان مستجاب حريصًا ومعنيًا بأسطرة الواقع، كان هو مشغولًا على الدوام بوقعنة الأسطورة. ورغم قطعه شوطًا كبيرًا في ذلك، ورغم كون كتابته تمثيلًا لهذه الرؤية؛ كان يرى أنه فشل في تحقيقها على النحو الذي كان يطمح إليه، إذ أن الواقع كان، بحسبه، أكثر أسطوريةً وغرائبيةً من الأساطير.

وإذا كان لا يخفى على الكثيرين نبرة الغبن والمرارة التي سيطرت على حمدي وفاضت في بوستاته وتعليقاته على السوشيال ميديا خلال الفترة السابقة على وفاته، حتى أنها شغلته عن الفرح بمنجزه الإبداعي وبالجوائز والترجمات التي حازتها أعماله، ربما لأنها لم تكن ذات مردود مالي كبير يسهم في تخفيف أعبائه وتحقيق قدرٍ من الاستقرار المادي الذي يصب في مصلحة الكتابة. إلا أن أكثر ما يحسب له هو عدم إخضاع كتابته لشروط الجوائز العربية ذات المردود المالي الكبير، التي كان يرى فيها ردةً فنيةً على النقلة التي أحدثتها الرواية المصرية منذ التسعينيات.

رحل حمدي مغبونًا وثائرًا، وضاعف هذا صدمة غيابه، لكنه لم يرحل مستسلمًا، رحل بكامل حضوره وتوهجه، تمامًا كزهرة حديقته التي كان يعرف أن شدة توردها تلميح ضمني بأنها "ميتة من العطش".