السينما التسجيلية الفلسطينية.. أطفال بداية الألفية في "زمن للأخبار"

في مدينة صيدا اللبنانية، حبس أب فلسطيني طفليه في المنزل، ومنعهما من الخروج، ليجنبهما معاناة كونهما "لاجئين"، بعدما سمع أبناء الجيران يستخدمون هذا المصطلح للنداء عليهما. ظلَّ الابنان؛ هشام وعدنان خلف، محبوسَيْن في البيت المغلق لأربعة عقود، حتى بعد موت الأب، دون أن نعرف كيف استمرَّا في الحياة. لكن في أحد الأيام، سمع الجيران أصواتًا آتية من البيت المغلق، فاستدعوا الشرطة، لتكتشف وجودهما، مذعورَيْن من لقاء البشر والخروج للهواء والشمس، بعد أن شاخا في الحبس، ولم يعودا الطفلين اللذين دخلا إليه.

يرد هذا الخبر/المشهد، مستعارًا من قناة تليفزيونية، في فيلم عزة الحسن زمن للأخبار (2001). تستعيده المخرجة وتستعيد معه ذكرى الاجتياح الإسرائيلي لبيروت الذي عاشته طفلة عام 1982، ليس لإعادة بناء الذاكرة التاريخية، أو لحكي الماضي، بل كمدخل مباشر لواقعها الآني، لما يحدث حولها وقت تصوير فيلمها، بعد نحو عشرين سنةً من حرب بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا.

فنحن الآن في بداية الألفية الجديدة، حيث الانتفاضة الثانية، أو انتفاضة الأقصى مثلما عُرفت إعلاميًا. بيروت وبداية الثمانينيات باتا بعيدين.

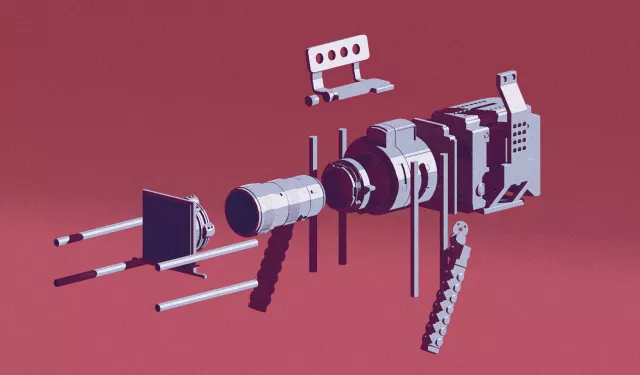

الكاميرا المسدس

خلال سنوات طويلة، وصولًا للعقد الأول من سنوات الألفين، كان الحديث عن السينما التسجيلية العربية مخصصًا أساسًا للسينما المصرية، وأفلام متفرقة في عدد من البلدان العربية، لا تشكل في مجموعها حالة أو تيارًا سينمائيًا تسجيليًا. باستثناء فلسطين ولبنان.

فبينما ظَلت السينما التسجيلية المصرية تسير بقوة الدفع الذاتي، ظِلًا للسينما الروائية وأحد توابعها، ومَعبَرًا مؤقتًا لمخرجين ينتظرون فرصة إخراج فيلمهم الروائي الطويل الأول، كانت الحالة مختلفة في السينما التسجيلية اللبنانية والفلسطينية.

نستطيع أن نسمي هذه الحالة بـ"حالة الضرورة"؛ بمعنى أنَّ الوضع السياسي والصراعات المسلحة هما ما دفعا السينمائيات والسينمائيين الفلسطينيين واللبنانيين إلى صناعة أفلامهم التسجيلية، وكأنَّها سلاح في أيدي صانعيه للاشتباك مع قضاياهم. وبذلك استطعنا التعرف على سلسلة طويلة لا تنتهي من المخرجات والمخرجين الفلسطينيين واللبنانيين.

بالاقتراب من السينما التسجيلية الفلسطينية التي تعنينا هنا، نجد أنها تتمحور حول طريقين؛ إما تناول التاريخ الفلسطيني لإعادة كتابته على عكس السرديات الشائعة والمزيفة، أو تقديم ما نستطيع تسميته بالسينما العاجلة أو سينما الطوارئ، التي تقترب من الحدث المباشر قبل أن يفوتها، وبأقلِّ الإمكانيات، وبفِرقٍ سينمائية محدودة العدد، إن لم تقتصر على السينمائي الفرد؛ فريق من شخص وحيد.

"فكرة في الرأس وكاميرا في اليد"، كان شعار حركة السينما الجديدة البرازيلية منذ بداياتها الأولى في أواخر خمسينيات القرن الماضي وبداية ستينياته. ولكنه مع نهاية الستينيات بات شعارًا للعديد من الحركات السينمائية اللاتينية التي رأت السينما أداةً لفعلٍ سياسي، وبالذات ضد أنظمة عسكرية ذات طابع فاشي.

ستتحول الكاميرا في ملصقاتها لما يشبه المسدس، لكنه مسدس ذو طابع خاص، يلتقط جانبًا من الحقيقة، الحقيقة التي يراها السينمائي المنحاز للمقهورين والمهموم بقضايا مجتمعه، ليعيد بسرعة إطلاقها من جديد، بعد تعديلها، ليشاركها مع جمهوره.

ربما يكون الامتداد الأهم لهذا الفهم للسينما، باعتبارها أداة قتالية/نضالية خارج الحدود الجغرافية لأمريكا اللاتينية، وبشكل طبيعي وليس مجرد تقليد لموجة سينمائية في قارة بعيدة، هو السينما التسجيلية الفلسطينية منذ نهايات الستينيات، وصولًا لمرحلة دمقرطة الوسيط السينمائي، وبداية عالم الديجيتال في النصف الثاني من التسعينيات.

ينتمي فيلم عزة الحسن إلى هذا النوع؛ السينما العاجلة/سينما الظرف الطارئ، التي تظهر أيضًا في أعمال عدد من السينمائيات والسينمائيين الفلسطينيين، من ضمنها أفلام الممثل والمخرج محمد بكري، الذي سأتناوله في مقال قادم، ليس على مستوى النقد الفني، بل على مستوى المضمون الذي يقدمه. فما يحكونه أهم في تقديري، وبالذات في ظلال مذبحة غزة الحالية.

اللجوء كعار ولعنة

تذكرت قبل أيام أبطال عزة الحسن الأربعة: شادي وفادي ونضال وكفاح، بعد عقدين من مشاهدة الفيلم. فالأطفال الذين كانوا أبطال مشهد الانتفاضتين الأولى والثانية، يحضرون للذاكرة مع مشهدنا الحالي في غزة، ليلعبوا دور البطولة معكوسًا هذه المرة، ليس كمقاومين يلقون الحجارة على جيش الاحتلال، بل كضحايا ومقتولين بالآلاف.

أطفال فيلم "زمن للأخبار" مكانهم رام الله أثناء مذبحة أصغر، إلا أنَّ غزة حاضرة، والأب الذي خبَّأ أولاده في بيت معزول في صيدا، يلقي بظلاله عليهم. فهم يخجلون بدورهم من الاعتراف بأنهم لاجئون في رام الله، وأنَّ أهاليهم نزحوا إليها مع النكبات المتتالية، وأنهم في الأصل من فلسطين المحتلة عام 1948.

من هو اللاجئ؟! سؤال يبدو بسيطًا بإجابة سهلة.

تعرّفُ الأمم المتحدة اللاجئ بأنه "كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك".

لكنَّ أطفال عزة الحسن لا يُعرِّفون الكلمة بما في القواميس المعروفة بل بنقيض مضمونها. فيحلمون بالذهاب لأمريكا، لأنَّ ناسها ليسوا لاجئين، يستطيعون الحركة والتنقل بحرية، وليس لديهم مَن يمنعهم، مثل الفلسطينيين، مِن الخروج من المخيم، أو المدينة، أو ربما البيت، مثل حال بعض مناطق الضفة الغربية. فأن تتحرك قدماك هو المعني الكامل للحرية، حتى ولو عند الأمريكيين، من يمولون مذابح الأطفال الفلسطينيين في كلِّ الأزمنة.

تسجل عزة الحسن واقعها الفلسطيني في لحظة تاريخية محددة، حيث للأخبار التي تُنسى سريعًا سطوة وحضور مطلقان، فيما تبحث هي عن السينما لتخليد الآني، لتذكِّرنا إلى الأبد بهوية القاتل وهوية الضحية خارج أرشيفات القنوات الإخبارية، وإن كانت تستعين بها في هذا الفيلم، وفي فيلم لاحق، ملوك وكومبارسات (2004)، لتتحدث عن الماضي المسروق، متسائلة عن سر اختفاء أرشيف مؤسسة السينما الفلسطينية بعد احتلال إسرائيل للعاصمة بيروت.

"هلأ مش وقت الأفلام.. هلأ زمن الأخبار". جملة ترد في فيلمها، كتعليق من جانبها على ما قاله لها صديق فلسطيني يعمل مع فريق ياباني آتٍ لتصوير بعض وقائع الانتفاضة الثانية.

تذكرت هذه الجملة بينما أتساءل عن الأفلام التي ستخرج من غزة بعد انتهاء المذبحة الحالية. وربما لذلك عدت لمشاهدة "زمن للأخبار" من جديد. لأنتبه مع هذه المشاهدة الجديدة إلى تعليق المخرجة أنَّ الفلسطينيين صانعو أخبار جيدون، ولهذا نجد كلَّ هذا القدر من الصحفيين فوق رؤوسهم طيلة الوقت.

من هو إذن صانع الأخبار الجيد، إن استخدمنا تعبيرات عزة الحسن، في 2024؟ هل هم الفلسطينيون؟! أم الإسرائيليون؟! صنع الفلسطينيون الخبر الأكبر يوم 7 أكتوبر. لكنَّ ملايين الأخبار المتتالية منذ ذلك التاريخ، مع كلِّ شهيد وشهيدة، وكلِّ غارة، وكلِّ بيت مدمر، وكلِّ مذبحة، وكلِّ لحظة جوع وقصف للمساعدات، وكلِّ اقتحام لمستشفى وتدميره، تمنع الفلسطيني من أن يكون صانع الخبر، لتكون إسرائيل هي من يصنعه بامتياز، وربما لذلك تحتفظ عندها بالصحفيين الأجانب الذين لا تريد قتلهم، وتمنعهم من دخول غزة، بينما تقتل الصحفيين الفلسطينيين.

مات الولد

تتكرر على ألسنة الأطفال الأربعة أسماء زملائهم المقتولين في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وبالذات زميل فصلهم في مدرسة الأونروا، نزار، الذي قُتِل برصاصة دُمدم تفجرت داخل جسده. لكنَّ الاسم الذي يتكرر أكثر هو محمد الدرة.

شاهدنا قتل محمد الدرة في غزة عام 2000. طاف المشهد العالم كله، وفجرت الصورة الصحفية، في هذه الحالة، غضب قطاعات عربية واسعة رأت الطفل يُقتل أمام أعينها في مشهدٍ يبدو سينمائيًا، فيما يصرخ أحدهم بالقرب من الكاميرا "مات الولد.. مات الولد".

لكنَّ المشهد المثير للغضب عند الجماهير العربية وقتها، جسَّد عند أطفال "زمن للأخبار" الرعب ذاته. فقد رأوا الموت كشبح قادر على تجاوز جسد الأب وظهره، ليقتحم الجسد الصغير للطفل، ويُغيِّبه في لحظة بعد أن كان يبكي ويستنجد، محتميًا بجسد والده بكل ما يحمله من معاني الحماية المطلقة.

في "زمن للأخبار" لا مهرب من خجل أن تكون لاجئًا، ولا مهرب من رعب الموت ومن أن يلقى الطفل مصير زميله في الصف، ومصير محمد الدرة، سوى الذهاب مباشرة للمواجهة، للمظاهرة، التي هي مصير الفلسطيني.

أطفال عزة الحسن الفقراء، واللاجئون، لا يعرفون بماذا يجيبونها حين تسألهم عن أحلامهم، فليس لديهم أحلام. حتى من شارفوا على سن الشباب، المراهقون الذاهبون يوميًا لإلقاء الحجارة على مدرعات الجيش الإسرائيلي، يستغربون سؤالها، ولا يملكون إجابة عنه، فالموت الحاضر في فلسطين، من قبل غزة 2024/2023، ومن قبل رام الله وغزة في 2000، بعقود، يدفع هؤلاء الأطفال لإدراك أنَّ مصيرهم إما الموت أو السفر. فينحصر الحلم في مجرد استمرار صداقتهم بين هذا الخراب، إن لم يموتوا أو يسافروا.

لا نعرف مصير صداقتهم. لا نعرف من منهم سافر، ومن منهم استشهد أو اعتُقل، ومن منهم باقٍ في مكانه. لكنهم، وبرغم الرعب، يُخلِّدون كلماتهم على جدران المدينة، كلمات مهداة لزميلهم نزار المقتول بالرصاصة المرعبة، المتفجرة داخل الأجساد الصغيرة؛ "يا نزار لن ننساك.. سوف نواصل الكفاح".

يكتب كلمة "الكفاح" طفل لن يستطيع تعريف الكلمة، مثلما ارتبك أمام تعريف "اللاجئ". وللمفارقة، لن يستطيع تعريف اسمه هو نفسه، فاسمه "كفاح". اسم/قدر أسماه به أهله. فيصبح الحكي، بالكلمات، وبالأسماء، وبمشاهد فيلم تسجيلي، أداة الفلسطينيين في محاولة منع تكرار التاريخ، أن يوقفوه، أن يحاولوا تعديله ولو قليلًا، ليصبح أكثر عدلًا.