المسافة صفر الغائبة عن السينما

شاب لا نرى وجهه، يحمل ما عُرف تقليديًا بالـ"آر بي جي"، وسُمِّي بعد تطويره في غزة بـ"قاذف الياسين 105"، يراقب دبابة إسرائيلية، يتحرك بين الأنقاض بحثًا عن الزاوية الأفضل لاقتناصها، يجدها، يفجرها، فيحتفل بنجاحه قفزًا في الهواء بتلقائية وطفولية صارخًا "ولّعت".

لم يكن من المفترض أن نرى وجه هذا الشاب، ولا أن نعرف اسمه، لكنَّ وقائع المذبحة فرضت أن نجد، بعد صرخته بأسابيع، خبر استشهاده، قبل نشر هذا المقال بساعات قليلة، لنرى وجهه، ونعرف أنَّ اسمَه "عاهد أبو ستة".

لا تقف وظيفة الأحذية العسكرية عند حماية القدمين أو تسهيل الحركة السريعة رغم ثقلها، بل تعطي إحساسًا بالحماية أو الحصانة. لكنَّ عاهدَ لم يكن ينتعل سوى شبشب في قدميه، وهو يواجه واحدًا من أقوى جيوش العالم وأفضلها تجهيزًا.

إنه مشهد سينمائي بامتياز، به كل مفردات الجاذبية والتشويق، لكننا لا نراه عادةً في السينما. ليس فقط الأمريكية التجارية التي اعتدنا نقدها، بل أيضًا في السينما المغايرة، بما فيها الفلسطينية. وهذا المشهد تحديدًا هو ما جعلني أستعيد أفلام هاني أبو أسعد.

يُعتبر الفلسطيني/الهولندي هاني أبو أسعد من أكثر المخرجين من منطقتنا وجودًا في المهرجانات السينمائية الدولية خلال العقدين الأخيرين، ومن القليلين الذين يستقبلهم الغرب بحفاوة، ويُقدَّم عادةً كنموذج للسينمائي العربي الناجح.

اقترن اسم أبو أسعد ببعض اللغط والانتقاد خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب فيلمين، أنتج أحدهما وأخرج الآخر. الفيلم الذي أنتجه، أميرة (2021) للمخرج المصري محمد دياب، يتناول موضوع تهريب نطف بعض الأسرى لاستخدامها في عمليات التلقيح المجهري، مفترضًا أنَّ أحدها لحارس السجن الإسرائيلي، وليست للأسير الفلسطيني.

بعد أسابيع من هذا اللغط جاءت القنبلة الأكبر، حين عُرض فيلم أبو أسعد نفسه صالون هدى (2021)، بمضمونه الذي يشوِّه المجتمع الفلسطيني والمقاومة. فبدا الاعتذار السابق للمخرج عن إنتاج "أميرة" كمحاولة لتخفيف أثر قنبلة تسبق قنبلته الأكبر؛ فيلمه هو كمخرج.

تتعاون كوافيرة فلسطينية مع المخابرات الإسرائيلية؛ تُخدِّر نساءً من زبائنها، لتصورهن عاريات وبجوار كل واحدةٍ رجل عارٍ، لتبتزهن للعمل مع إسرائيل. لكنَّ المقاومة كانت تراقبها، فقبضت عليها، وقتلت شريكها حرقًا، وتحاول معرفة هوية النساء لتتابعهن، أو تقتلهن في حالة تعاونهن مع إسرائيل. هذه هي قصة صالون هدى باختصار شديد، مع بانوراما لمجتمع فلسطيني مشوه ومريض وعنيف، وصورة للمقاومة كتشكيل عصابي دموي يمارس كلَّ الجرائم، بما فيها التهديد باغتصاب النساء.

بين الملل والجنون والخيانة

بينما أشاهد فيديو الشاب صاحب الشبشب الذي يصيح "ولعت"، استدعى ذهني فيلمًا آخرَ لهاني أبو أسعد، الفيلم الذي قدمه عالميًا، وفاز بجوائز عديدة، ووصل للترشيحات النهائية للأوسكار الجنة الآن (2005)، الذي يتناول العمليات الاستشهادية/الانتحارية.

الصفات المتداخلة للمقاوم في سينما أبو أسعد تختلف عن صورة من نراه الآن يواجه إسرائيل

للمقاومة وتنظيماتها صورة شبه ثابتة عند هاني أبو أسعد؛ عصابات تضم أشخاصًا موتورين، يعيشون ويتنقلون في أماكن مغلقة ومظلمة تحت الأرض. هم ليسوا مقاومين حقيقةً؛ فكثير منهم ينضم للمقاومة، أو يقودها، بسبب شعوره بالملل أو نتيجة انتسابه للخيانة.

لا نعرف التوجهات الأيديولوجية لتنظيمي المقاومة في "الجنة الآن" و"صالون هدى". يبدوان أحيانًا تنظيمات غير دينية، وفي أحيان أخرى نجد صبغة دينية تجعلهما أقرب للجهاد أو حماس. وهي حيلة تبسيطية تسعى للتعميم، ومناسبة كي تشكل عندنا كمتفرجين صورة فضفاضة، نستطيع أن نجد بداخلها مكانًا لكل تنظيمات المقاومة.

لكنَّ الأهم من التوجه الأيديولوجي للجماعة، سردية المخرج عن الفرد المنتمي للجماعة. قائد المقاومة في صالون هدى أصبح مقاومًا لأنه خائن في الأصل؛ أرشد صغيرًا الجيش الإسرائيلي لمكان زملائه الذين ألقوا حجارة على جنوده. وهو يحقق مع خائنة أخرى، صاحبة الكوافير، لكنها صاحبة مبادئ، وأصبحت خائنة لأنَّ المجتمع الفلسطيني مشوه ويضطهدها.

أما في الجنة الآن فهناك استشهاديون، لا نعرف سوى الملل سببًا لانتماء أحدهما للمقاومة، وأن ينضم لقائمة الانتحاريين. لكننا نعرف أنَّ زميله، وباعترافه في مونولوج شديد المباشرة، يريد تنفيذ عملية استشهادية لأن أباه كان متعاونًا مع إسرائيل، وأُعدم، ولم يعد يحتمل نظرات الناس إليه كـ"ابن الخائن".

مغامر/ استشهادي/ مسلح/ خائن/ ابن خائن/ معقد/ مجنون.. إلخ. مجموعة من الصفات التي تتداخل فيما بينها لترسم صورة باهتة للمقاوم الفلسطيني في أفلام هاني أبو أسعد، وغيرها بالطبع، ولكنه يشكّل النموذج هنا لأنه نصف فلسطيني. غير أنَّ هذه الصفات المتداخلة تختلف تمامًا عن صورة المقاوم الذي نراه الآن يواجه إسرائيل، صامدًا أمامها لأكثر من ثلاثة أشهر بعد تنفيذ عملية لا يصلح لها المجانين أو الخونة أو أنصاف الخونة. وهي ليست صورة جديدة، بل كانت معروفة للفلسطينيين وللمهتمين بالمعرفة، الجديد أنها تُسجَّل الآن بالصوت والصورة، وتنتشر بين قطاعات واسعة لم تكن تعرف عنها.

تفسير هذا الاختلاف في الصورة بين الواقع والسينما، نستطيع أن نجده في منطقتين؛ التوقيت والتجريد الدرامي. المقصود بالتوقيت زمن إنتاج هذه الأفلام؛ ما بين نهاية الانتفاضة الثانية وهجوم السابع من أكتوبر. وهي صورة مناسبة للتوجه العربي والعالمي لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا ونهائيًا باعتبارها من مخلفات الماضي، وتصفية "المقاومة" باعتبارها ديناصورًا يشيخ، لم يعد له مكان في زمن السلام والشراكة، ومصيره الانقراض.

أما التجريد الدرامي، فيُقصد به تغييب السياق الدرامي الذي يحكم الشخصيات وأفعالها؛ بيئتهم ووسطهم، وما يشكل دوافعهم. فإن تم تجريد أي مناضل/ مقاوم من عالمه المحيط، من مجتمعه، من قضيته، من قاهره، سيبدو مجرد شخص عصابي متعطش للدماء، وهو ما يحدث كثيرًا في السينما التجارية والرديئة.

في أفلام أبو أسعد، لا نرى الاحتلال الإسرائيلي إلا حاجزًا عسكريًا من بعيد، أو مُتمثلًا في وجهٍ بليدٍ لجندي يفتش حقيبة بطلة الجنة الآن في مطلعه. لا نرى تدميره كلَّ جوانب حياة الشعب الفلسطيني، فنفهم من ممارسات المقاومة وأفرادها أنهم مجموعة من المجانين، أو المعقدين، وفي كل الحالات المتوحشين، مع الاحتفاظ باحتمالية الضحك عليهم.

السخرية من الغابة

تبحث الروح الساخرة عما هو غريب لتقدمه، وإن لم تجده تفتعله، وتبالغ في تشكيله لتقدمه بصورة كاريكاتيرية، سواء كان شخصًا أو مجموعةً أو واقعًا، أو حتى فكرةً لنضحك عليها، لا لنتأملها ونفهمها، مثل مشهد تقديم الاستشهاديين في بداية فيلم الجنة الآن؛ ثلاثة رجال سنعتبرهم مجانين إن قابلناهم في الحياة الواقعية، اثنان يُصلِحان كاسحة سيارة رجل سخيف في نابلس، يصر على أنهما ركَّباها مائلة. يصبر أحدهم مللًا، أما الآخر فيحل المشكلة بتحطيمها تمامًا.

هذه الحالة الجنونية، أو الغرائبية، تتكرر في مواضع أخرى، من بينها حين يُسجِّل الرجلان المكلفان بالعملية الاستشهادية رسالتي الوداع بهيبة أمام الكاميرا، فيما يأكل زملاؤهما سندويتشات أعدتها والدة أحدهما، باستخفاف وأمامهما مباشرة.

تفضل أغلب المحافل الدولية السينمائية السخرية؛ سخرية السينمائي من نفسه أو من واقعه أو من جماعته أو من قضيته المفترضة، وبالذات إن كان فلسطينيًا. لا ترتاح أمام النقد الجاد، سواء للذات أو للواقع أو للجماعة. فالنقد منطقة شائكة، تتجاوز حدود الضحك والغرائبية، تُدخِل المشاهدين منطقة الأفكار والبدائل واحتمالات التطوير، أي منطقة البناء وليس الهدم.

فإن تناولنا بسخرية مجتمعًا مُحتلًا، سنضحك على مفرداته وفقط حين نرى حيوانات غريبة في غابة لا تبدو ملامحها واضحة، ويغيب عنها العنصر الحاسم في تشكيلها؛ الاحتلال. ولأننا لا نرى كابوسية هذا الاحتلال واجتياحاته المتكررة لنابلس ومخيماتها، حيث تدور أحداث الجنة الآن، لن نسأل عن دوره في خلق هذا العالم الغرائبي، أو في تشكيله لمصائر هؤلاء البشر.

لكننا إن تناولنا نفس المجتمع المحتل برؤية نقدية جادة، سندخل لحظتها في المنطقة غير المريحة للكثيرين، لأننا سنضطر للحديث عن الاحتلال الإسرائيلي ودوره في تدمير المجتمع الفلسطيني ومحاولات تشويهه. ويمكننا في نفس اللحظة توجيه النقد لحماس، بسبب عسكرة الانتفاضة الثانية، أو تفريغ ساحة النضال الفلسطيني المسلح من الإناث، أو احتكار المقاومة المسلحة نفسها في غزة، أو حتى التساؤل عن جدوى وجوهر العمليات الاستشهادية. لكنَّ أغلب المحافل السينمائية الدولية ليست مستعدة لأن يأتي إليها سينمائي عربي ليقول لها: انظري كيف دمرت إسرائيل حياتنا.

المرأة تحمل الحب والسينما تحمل التحضر

تظهر في الجنة الآن امرأة اسمها سهى، وهي ابنة لمن يوصف بأنه كان قائد المقاومة؛ أبو عزام. تأتي إلى نابلس بعد أن عاشت أغلب حياتها بين فرنسا والمغرب.

ورغم أنها غريبة ولا تجيد التحدث باللهجة الفلسطينية، فإنها تعتبر نفسها منتمية للمكان. وبسبب هذا الانتماء، ولأنَّ أباها الشهيد كان قائد المقاومة، تكتسب مصداقية التحدث باسم "الحقيقة" و"الصواب"، لتقدم الخطاب "العقلاني" و"المثالي" و"المسالم"، و"العملي" أيضًا؛ فالمقاومة المسلحة والاستشهاد يساويانا بالإسرائيليين، لنصبح كلنا قتلة. بل تدَّعي أنَّ إسرائيل لن تقتلنا إذا توقفنا عن مقاومتها بالسلاح، فنحن من نعطيها مبررات القتل.

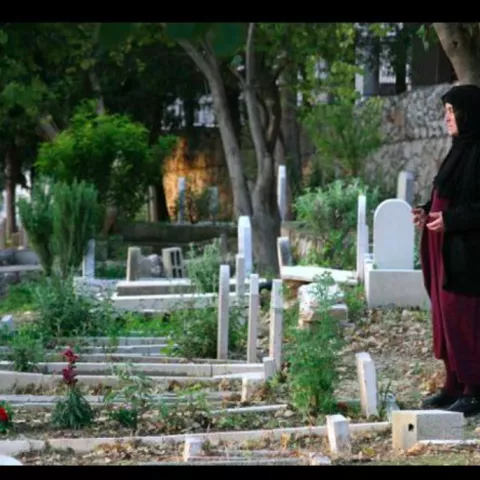

تعيش أم أحمد في مخيم البريج في غزة، وهي لا تعرف سهى ابنة أبو عزام التي تسكن بيتًا جميلًا بحديقة واسعة في نابلس، وتملؤها النوستالجيا إلى زمن رقيق فات، يتمثل في سيارة قديمة جميلة، وفي حالة من تبجيل السينما.

لأمِّ أحمد، الحقيقية لا السينمائية، خمسة أبناء ذكور، استشهد أحدهم وهو يقاوم توغلًا إسرائيليًا في بدايات الألفين، وقُبض على ثلاثة من إخوته وحكم عليهم بأحكام طويلة بالسجن. أما الخامس، المتبقي لأم أحمد، فعلى قائمة المطلوبين لأنه عضو في حماس. تذكرته بسبب قرب سنه من ذلك المقاوم الذي يرتدي الشبشب، وكلاهما، وغيرهما كثيرون، لا يملكون سوى أن يقاوموا ليعيشوا ويعيش ناسهم.

الضرورة الآن أن تصبح البطولة سينمائيًا لأم أحمد وأبنائها ولهذا الغزاوي صاحب الشبشب لندرك أنها "ولعت" ثقافيًا

لا دور عرض سينمائية في غزة، وكذلك لا وجود لها في نابلس حيث تدور أحداث الجنة الآن. لكنَّ هاني أبو أسعد يستخدم الإشارة الساحرة للسينما باعتبارها قادرةً على تطييب الأرواح، وجعل الناس أفضل وأقل قسوة ودموية.

تفتح سهى أبواب الجنة الواقعية أمام سعيد، بطل الفيلم الوسيم الذي سينفذ العملية الاستشهادية راغبًا في الجنة السماوية. تتمثل الجنة الواقعية في إقامة علاقة حميمة معها، وفي سحر السينما. تسأله سهى إن كان شاهد فيلمًا من قبل. لكنَّه لا يتذكر سوى سينما ريفولي في نابلس، حيث ذهبوا يومًا للتظاهر ضد الاحتلال، فحطموها وحرقوها كفعل احتجاجي.

يحرق الفلسطيني دار السينما التي تخصه، ولا يعبأ باحتمالات الحب والمتعة، فتكتمل صورته كهمجي أمام تعبيرات الرعب الظاهرة على وجه سهى المتحضرة الآتية من الغرب. وبمنطق التجريد الدرامي نفسه، لا نلتفت إلى أنَّ إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين، وكل البلدان الداعمة لها وتمول مذابحها، تحفل بدور العرض السينمائي، ولا إلى أنَّ جنودها الذين يتلذذون بعمليات القتل الجماعي لأطفال غزة، ويهدونها في فيديوهات التيك توك لأطفالهم، شاهدوا الكثير من الأفلام. بل إنهم تشربوا السينما تمامًا، متماهين مع نموذج الكاوبوي الذي طهّر الأراضي الأمريكية من الهنود المتوحشين.

عودة لواقع السحر المُفتقد

من المنطقي أن تُنتج الاستوديوهات الأمريكية في المستقبل أفلامًا عن الفلسطيني الإرهابي المتوحش الذي يسقط فجرًا بالباراشوت فوق مدنيين مسالمين في حفل موسيقي. لا يمكن لأحد أن ينتظر إنتاجًا مغايرًا من مؤسسات تتعاطف مع إسرائيل، وتقدم لها بعض موادها الدعائية.

لكن خارج سياق هذه المنتجات التجارية، لن يملك بعض المنتمين لنا تجاهل بطولة منفذي عمليات المسافة صفر، حين يصنعون أفلامهم، إن تمكنوا من صنعها. وربما يمتد تأثير السابع من أكتوبر وما بعده لسينمانا التسجيلية بدورها، لتتغير نوعية الشخصيات التي تحتل البطولة فلسطينيًا.

ففي الكثير من هذه الأفلام التسجيلية، لا نرى سوى لبقين يتحدثون عدة لغات بطلاقة، أبطال وبطلات من الشرائح الاجتماعية الوسطى والعليا، يسافرون كثيرًا ويتمتعون بالكاريزما والوسامة. قد يكونون مناضلين ومناضلات، لكنهم ليسوا مسلحين. وهي نماذج متكررة نتيجة إلحاح ما نتصوره كضرورة؛ الحديث مع الآخر، الغربي، وإقناعه بعدالة قضيتنا، عبر شخصيات تشبهه فيستطيع تصديقها.

لكن هذه الشخصيات مختلفة عن شباب غزة الذين ولدوا وكبروا دون أن تتاح لهم فرصة الخروج من هذا الشريط الضيق المسيج كسجن، لرؤية العالم، وإن خرجوا منه؛ فإلى السجون الإسرائيلية الأكثر ضيقًا من بيوتهم المدمَّرة.

ربما تكون الضرورة الآن أن تتوجه بعض هذه الأفلام لنا، لشعوبنا، فتصبح البطولة سينمائيًا لأم أحمد وأبنائها، وللكثيرين من أمثال هذا الغزاوي صاحب الشبشب. فندرك ساعتها كجمهور للسينما أنها "ولعت" ثقافيًا وفنيًا، حين نرى القتل والجوع والحصار والتهميش والملاحقة والفقر والتمييز والمهانة، الحاضرين في كل لحظة في غزة والضفة الغربية، كأسباب لـ"الولعة"، بدلًا من الملل أو الجنون.

تركة الخراب| إرث عرفات لحماس

23-4-2025

مقاومة إسرائيل لن تختفي بكبسة زر

24-9-2024

غزة مونامور.. القضيب المنتصب المكسور

30-7-2024

السينما التسجيلية الفلسطينية.. محمد بكري وذاكرة المتهمين من فلسطينيي الداخل

23-4-2024

"فلسطيني على الطريق" إلى آلام المسيح

26-11-2025

تركة الخراب| صورة غزة في مرآة شاطئ الإسكندرية

16-4-2025