ليلى خالد خاطفة الطائرات.. وطاقة الحقد الفلسطيني

يُمسك قائد الطائرة بالميكروفون ليخبر الركاب بمستجدات الرحلة 840 لشركة TWA الأمريكية، لكنَّ المرأة الواقفة بجواره تأخذه منه برفق، وبصوت هادئ وجذاب، وكأنه فعل يومي اعتادت عليه، تقول بالإنجليزية: سيداتي سادتي.. الرجاء الانتباه. تتحدث إليكم قائدتكم الجديدة، شادية أبو غزالة، من مجموعة تشي جيفارا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قبل أشهر من ذلك اليوم من شهر أغسطس/آب عام 1969، استُشهدت شادية أبو غزالة في نابلس لتصبح أول شهيدة فدائية فلسطينية بعد حرب 1967. فاتخذت المتحدثة، ليلى خالد، من اسم رفيقتها اسمًا حركيًا.

نجحت عملية خطف الطائرة، واقتيدت من روما إلى دمشق، حيث تم تفجيرها بعد إنزال ركابها. ولأن ليلى خالد اشتهرت وانتشرت صورها. عادت إلى بيروت للاختفاء استعدادًا للعملية التالية، وإجراء جراحة لتغيير بعض ملامحها التي أصبحت معروفة لكل أجهزة أمن المطارات.

كانت العملية الثانية في سبتمبر/أيلول 1970 أكثر طموحًا؛ خطف ثلاث طائرات من بينها واحدة لشركة العال الإسرائيلية. لكن هذه العملية، وبسبب مناورة جوية قام بها الطيار، فشلت، قُتل زميل ليلى خالد اللاتيني، وأودعت هي السجن في لندن.

كان على الجبهة الشعبية أن تُعيد ليلى إلى بيروت. وفي مؤتمر صحفي، وكان أحد المتحدثين غسان كنفاني، طُرحت شروط صفقة التبادل: ليلى خالد مقابل ركاب الطائرات الأخرى. نجحت الصفقة، وعادت ليلى خاطفة الطائرات التي أصبحت أيقونة، لتعيش في بيت متواضع بمخيم شاتيلا، لتحمي نفسها من الغرور.

صوت المرأة

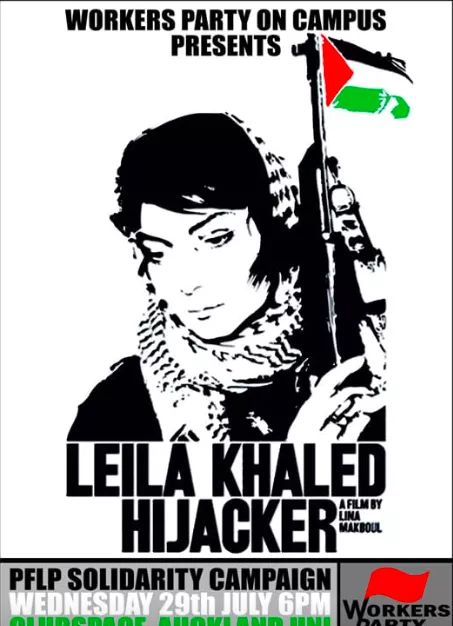

في 2004، تتوجه المخرجة السويدية من أصل فلسطيني لينا مقبول إلى عمان، لتصنع فيلمها ليلى خالد خاطفة الطائرات (2005)، فحسبما تقول في تعليقها الصوتي مع بداية الفيلم؛ كانت ليلى مثلها الأعلى في طفولتها ومراهقتها؛ فهي امرأة مثلها، وفلسطينية مثلها، وكلتاهما تحلم بفلسطين الحرة.

من المعتاد أن تُسجَّل التعليقات الصوتية، أو ما يسمى بصوت الراوي/الراوية، في الأفلام التسجيلية، أثناء مراحل إعدادها الأخيرة، ونادرًا ما تُسجَّل قبل ذلك. لكن في الحالتين، لا تستمع شخصيات الأفلام للتعليق الصوتي قبل اكتمالها، عدا الاستثناءات.

استضافت ليلى خالد المخرجة السويدية/الفلسطينية في بيتها، وعلى مائدتها بين عائلتها، واصطحبتها لمخيم شاتيلا، دون أن تستمع، فيما أظن، لما ستحكيه عنها في تعليقها الصوتي، وكيف ستصفها بـ"الإرهابية".

تعترف المخرجة في تعليقها الصوتي أن ليلى خالد لم تَعُد مثلها الأعلى؛ فقد نضجت، وأدركت أن من كانوا على هذه الطائرات بشر أبرياء عائدون من إجازاتهم، وأن ليلى كانت ممن تسببوا في أن يكتسب الفلسطينيون سمعة سيئة. أما ما يدفع المخرجة للسفر وعمل الفيلم، فهو مجرد الفضول. لكنَّ مشاهدي الفيلم سيدركون تدريجيًا أن هدفه يتجاوز إشباع الفضول، إلى تحطيم بقايا صورة ليلى خالد في وجدان المخرجة كمثل أعلى سابق، وأمام مشاهدي فيلمها.

ليس منطقيًا أن يكشف مخرجو ومخرجات السينما التسجيلية آراءهم ومشاعرهم نحو كل من يقبل الوقوف أمام كاميراتهم. لكن هناك أسئلة أخلاقية كبيرة، يعرفها كل العاملين في السينما التسجيلية تحديدًا، تُطرح حين يتمحور الفيلم حول شخصية محددة، سيتعايش المخرج معها، ويكشف مناطق خاصة من حياتها. وتبدأ المشكلة الأخلاقية حين يُخفي المخرجون والمخرجات تقييمهم السلبي لهذه الشخصيات، فيما يُظهرون أمامهم العكس، فلا تتمكن الشخصيات من اتخاذ قرار مبني على معرفة التوجه الحقيقي لصناع الفيلم، بالظهور من عدمه في أفلام معادية لهم.

بيت المرأة المفقود

لا تكتفي لينا مقبول بالتصوير مع ليلى خالد في عمان ثم مخيم شاتيلا، حيث شاركت في مظاهرة وزارت زميلًا سابقًا لليلى في الجبهة الشعبية. بل تتجول بين مدن مختلفة وفي فلسطين الداخل، لتحاور قائدي الطائرتين المختطفتين وبعض ركابهما. قبل ذهابها للقاء قائد الطائرة الثانية الذي تسبب في مقتل اللاتيني، زميل ليلى، والقبض عليها، تسأل لينا، ليلى، إن كانت لديها رسالة تريد توجيهها له. تستغرب ليلى السؤال، مثلما استغربت سابقًا تعليق المخرجة عن جدية الفلسطينيين المبالغ فيها، وأنهم لا يصنعون نكتًا ومساخر عن مأساتهم المتجددة، وتتساءل عن معنى السخرية من نكبة الفلسطينيين وضياع بلادهم.

تنفي ليلى خالد أن يكون لديها ما تود قوله له، تتعامل مع الأمر ببساطة؛ فليس هناك ما هو شخصي ليخلق رابطًا بينهما يستدعي التواصل. في المقابل، تترك لينا مقبول للطيار الإسرائيلي الفرصة "ليفند" أمام المشاهدين الأوروبيين أكاذيب الفلسطينيين حول معاناتهم، مؤكدًا أنهم تركوا أرضهم بمحض إرادتهم وتحولوا لإرهابيين. ينكر الطيار على ليلى خالد ورفيقاتها ورفاقها هوياتهم كمناضلين من أجل الحرية. المناضلون من أجل الحرية لا يخبئون المسدسات ليصعدوا للطائرات.

في نفس هذه الزيارة لفلسطين المحتلة في 1948، تزور المخرجة، وكأنها تقوم بلفتة إنسانية، مدينة حيفا، التي هُجِّرت منها ليلى خالد وعمرها أربع سنوات. تبحث عن بيتها وتجده؛ مهجورًا في حالة مزرية وعلى وشك الانهيار. تعود إلى عمان بحجر وقطعة بلاط منه، تهديهما لبطلة الفيلم التي حلمت طوال حياتها بالعودة إليه. تمزح المخرجة قائلة بأنها لم تستطع إحضار البيت نفسه، وكأنها لا تدرك أن مزحات الفلسطينيين نادرة لأسباب كثيرة، من ضمنها أنهم فقدوا بيوتهم؛ فحين ترى ليلى حجرًا وبلاطًا من بيتها، تنفجر في البكاء.

المخرجة قلقة لا تشعر بالراحة في حضور ليلى خالد وتتجنب النظر في عينيها

المخرجة فلسطينية الأصل التي تملك بيتًا وحياةً في السويد، لا تفهم إصرار ليلى والملايين غيرها على العودة إلى بيوتهم. تتساءل مندهشة كيف لبطلتها أن تعود لبيت مدمر وعلى وشك الانهيار. فتأتي إجابة ليلى بسيطة على هذا التعليق، الذي سمعت مثله كثيرًا طوال عقود، بأن البيوت فُقدت والأراضي نُهبت فإلى ماذا سنعود؛ "مش مشكلة البيت.. المشكلة الوطن.. البيت ينهد.. بنرجع بنعمل بيت.. مش قضية كبيرة.. بس المهم نرجع".

تتحدث ليلى خالد بهدوء لتحكي ما هو بديهي. ورغم هذا الهدوء لا تخفي حقدها الداخلي، نستطيع أن نشعر به بسهولة، حقد على من أَمِنوا في بيوت ليست لهم. نشعر بأنها تدرك طبيعية هذا الحقد الداخلي، وهذه القناعة بحقها، فدونهما لا يستطيع أي شخص أن يفعل أي شيء من أجل قضيته. وفي حالتها فهو حقد فلسطيني خالص، لا ينمحي، ويتحول دائمًا لأفعال.

يَعرف العالم كله أن وصية المسيح بأن نحب أعداءنا لا يمكن لها التحقق دون عدالة. فالمظلوم لا يمكنه سوى أن يكره ظالمه ويحقد عليه. ورغم هذه المعرفة، يستهجن أصحاب السلطة وناهبو الحقوق الكره والحقد، لاحتمال تحولهما إلى طاقة تهديد لهم ترفع الظلم وتحقق العدالة. لذلك، يفرطون في خطب الحب الأخلاقية المستهجنة للمشاعر الطبيعية مثل الحقد والكره، وربما تكون "أحبوا أعداءكم" هي جملتهم المفضلة من بين كل ما قاله المسيح، وعلاقتهم الوحيدة بمنظومة القيم التي دعا إليها.

وجه المرأة

تحكي ليلى خالد كيف كان الصحفيون، ولأنها امرأة، يسألونها بعد الشهرة هل لديها حبيب، أو إن أحبت في يوم ما، وهل مارست الجنس من قبل. لا تنبع هذه الأسئلة فقط من كونها امرأة شهيرة تثير حياتها الحميمية الفضول الجنسي للذكور، بل أيضًا لأن من يسألونها مثل هذه الأسئلة يرونها كائنًا متوحشًا لا ينتمي إلى البشر. ولو كانت أحبت أو مارست الجنس فربما كانت ستتطهر من حقدها وكرهها.

لا تستطيع المخرجة لينا مقبول الابتعاد عن هذه الرؤية الذكورية، فهي في النهاية تقف أمام من تعتبرها إرهابية، تجردها من السمات البشرية، بينما يبدو، مجرد يبدو، أنها تبحث في الوقت ذاته عما يقرب هذه الإرهابية من السمات البشرية. فهي بدورها، رغم أصلها الفلسطيني، وأنها امرأة، تستغرب أن ليلى خالد لم تشغل بالها قبل جراحة تغيير ملامح الوجه باحتمالية أن تفقد جمالها. وكأن الجمال الشكلي مسألة تشغل بال الذاهبين لتنفيذ عملية مسلحة احتمالات النجاة منها محدودة للغاية. وتذكرها بأن تشي جيفارا، الذي حملت مجموعتها اسمه، كانت لديه عشيقات في كل مكان، فلماذا لا تتمتع هي بحياة مماثلة؟

هذه اللعبة في جوهرها هي اللعبة الإسرائيلية في تصوير الفلسطينيين على أنهم جنس أقل من البشر؛ متوحشون وهمجيون. وهي امتداد للعبة الاستعمارية التقليدية، التي نجدها بسهولة في مئات الأفلام الأمريكية ذات التوجه الاستعماري، وكيف قدمت الفيتناميين، والكوبيين، والصينيين، والمسلمين، وقبلهم جميعًا سكان أمريكا الأصليين. وكأنهم ليسوا بشرًا.

شاهدت الفيلم للمرة الأولى بعد انتهاء مخرجته من صناعته، ومع مشاهدته الثانية قبل أيام، استعدت الانطباع القديم نفسه؛ أن المخرجة قلقة، لا تشعر بالراحة في حضور ليلى خالد، تتجنب النظر في عينيها، وأن هناك شيئًا مربكًا في تعاملها مع من كانت مثلها الأعلى. بل إنها تصرح في التعليق الصوتي بأن هناك سؤالًا محددًا تريد أن تسأله، ولكنها لا تجرؤ على ذلك.

ربما تشعر المخرجة بالحرج أو بالذنب، لأنها ولدت في السويد، في وسط مريح مقارنة بأغلب الشعب الفلسطيني، بمن فيه ليلى خالد التي عرفت طفلةً التشرد واللجوء. لكن المخرجة/المرأة تجد حلًا لذلك؛ أن تتساوى مع المرأة الأخرى. ليس فقط كامرأتين فلسطينيتين تسعيان لتحرير فلسطين، وإن كنا لا نعلم كيف تسعى لينا لهذا التحرير، بل أيضًا كامرأتين تعيشان اليوم حياةً مريحةً نسبيًا.

تشوي ليلى اللحم في بيتها الواسع في عمان، ويدخن ابنها سجائر المارلبورو، وتتنزه مع كلبها، على عكس زميلها في الجبهة الشعبية الذي يعيش وحيدًا في بيت بائس بشاتيلا. وتعمل من مكتب كبير تابع للمجلس الوطني الفلسطيني، وتقرأ الجرائد في طائرة آمنة متجهة لبيروت، من المستبعد أن تتعرض للخطف.

تعود لينا مقبول إلى بيتها في السويد لتعمل على مونتاج الفيلم. وهناك في البيت البعيد، ما زالت قصة السمعة، الرجعية في جوهرها، والمقيدة لأي فعل وإن كان ببساطة خروج فتاة للقاء صديقاتها ليلًا، هي ما تؤرقها حقيقة. لا تنسى سؤالها الذي خافت أن تسأله لليلى خالد بينما كانت أمامها، فتكون الخاتمة عبر الهاتف، الذي يحمي بقدر ما، عندما لا تنظر في وجه الآخر وأنت تصفعه الصفعة الأخيرة.

تتصل المخرجة بليلى تليفونيًا، لتلقي عليها السؤال بلهجة فلسطينية متعثرة ومرتبكة؛ "ليلى.. من ساعة ما بلشنا الفيلم عايزة أسألك هالسؤال.. بس مستحيِّة.. يعني.. لما إنتي طلعتي ع الطيارة.. مفكرتيش إنه يمكن.. سمعة الفلسطينيين تتوسخ بالعملة هاي؟!".

ينتهي الفيلم هنا، دون أن نعرف رد ليلى خالد، لتحتل شريطَ الصوت موسيقى عربية فلكلورية صالحة للرقص، وتصبح الكلمة الأخيرة الاتهام بـ"توسيخ" سمعة الفلسطينيين. ففلسطين في مخيلة من لا تعنيهم كثيرًا لا توجد في الواقع كشيء ملموس، بل تتحقق في منطقة مجازية؛ مجرد ماضٍ جميل انتهى. ولتتحقق في هذه المنطقة الخيالية الجميلة كطيف، أو كوهم، لا بد من استكانة شعبها، ألَّا يشعروا بالكره أو الحقد. أن يكونوا منسحقين.