عن الريف المجرم الذي جفف أنهار القشطة والعسل!

"إنه الاقتصاد يا غبي" شعار حملة بيل كلينتون الذي كان السبب الحاسم في فوزه بانتخابات 1992 ضد بوش الأب. هنا نقول "إنه الاقتصاد" ونكتفي لأننا مهذبون رغمًا عنَّا.

كلُّ شيء اقتصاد، بما فيه بالطبع العمران، موضوع هذه السلسلة من المقالات. وعمران القرى يتجاوز نصف العمران، وكله عشوائي، ولكن ليس بسبب الشيطان كما يروج النظام منذ خمسة عقود.

تمدَّدَ عمران قرى الشريط الأخضر بتسارع غير معقول على حساب الأرض الزراعية بسبب الإدارة الخاطئة للاقتصاد، ولا يمكن حلحلة هذا الأمر إلا بالاقتصاد. لكن السلطة لم تكترث بالتخطيط رغم احتفاظها بالعناوين الكبيرة من وزارة تخطيط ومعاهد تخطيط. لم تنظر إلى الريف يومًا بوصفه جزءًا من دائرة اقتصادية وسكانية واحدة للبلاد، بل أخذت الطريق الأسهل، وهو إدانة سكانه وتثبيت صور مغلوطة عنهم. وفي عالم متسارع التغيير تحظى صورة الريف وسكانه بثبات مريب!

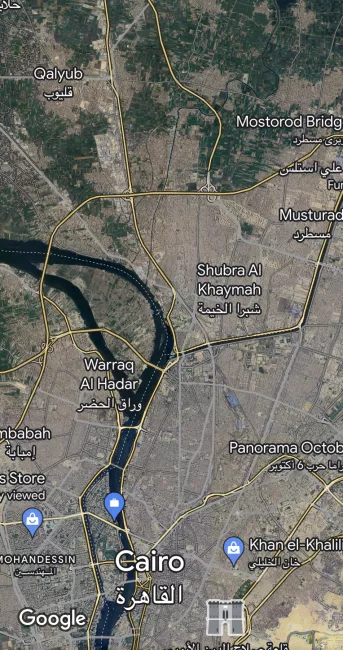

تقلصت المسافة بين المدينة والريف في العقود الأخيرة بفضل توافر وسائل المواصلات السريعة، وتحركت التجمعات العمرانية بعضها نحو بعض بالتمدد غير الطبيعي للبناء؛ فاختفى الفاصل الزراعي بين شبرا الخيمة وقليوب، وكلتاهما دخلتا تباعًا في ثياب القاهرة، ودخلت قرى الجيزة في حضن العاصمة من الجنوب والغرب. كما التحمت قرىً كثيرة بالمحافظات الزراعية الأخرى مع مدنها الأم؛ المديريات والمراكز.

ورغم ذلك ظلت الصورة الذهنية عن الريف في مكانها زائفة وبعيدة جدًا، يعاد تدويرها عبر خطاب جاهل لئيم، وآخر لئيم فحسب.

ولا يمكن الحديث عن عشوائية القرية ومن ثم العمل على وقف تمددها دون تفنيد الصورتين، لذلك فهذا المقال لن يتضمن الكثير عن عمران القرية، لكن كله عن ذلك العمران.

صورة جاهلة ولئيمة

الصورة الجاهلة اللئيمة السائدة عن الريف في العقود الأخيرة تمتد جذورها إلى الأدب والدراما والغناء. الإنتاج الثقافي الاستشراقي عن الريف قديم جدًا وساذج، حتى لو كان بعضه عظيمًا فنيًّا، مثل أغنية بيرم التونسي "محلاها عيشة الفلاح" (1939)، الخالدة في لحن محمد عبد الوهاب، وصوته وصوت أسمهان ونجاة الصغيرة. تحسد الأغنية الفلاح على راحة البال، وتصفه بالقناعة والحمد "إن لقى ولا مالقاش".

تُصوِّر هذه الرومانسيات الفنية الفلاح كائنًا دون مطالب. فإنْ تنكَّر لهذه الصورة يصبح في الخطاب الإعلامي الجاهل مذنبًا بحق نفسه، وبحق "مصر" يكاد يكون مجرمًا. دمّر الأرض الزراعية، وأصبح يزرع الأسمنت بدلًا من القمح، ويُنفِّذ ما يشبه إضرابًا صامتًا عن العمل، فلم يعد يربي البط والفراخ الرومي، ولم يعد يوقد فرنًا ليصنع الفطير المشلتت ويقدمه لنا مع عسل النحل والقشدة!

الصورة الثانية اللئيمة تصنعها السلطة بنفسها للقرى الفقيرة، منذ أن تنكرت لمبدأ حق المواطن في الرعاية واستبدلت مبدأ الإحسان به، في ظل حكومات رجال الأعمال من منتصف التسعينيات. ثم تسلمت السلطة الحالية المبدأ الإحساني ذاته وأضافت إليه التبرم بالفقراء، الذين صاروا في الخطاب الرسمي الشعب كله "مش لاقي أأكل، مش لاقي أعالج"، وأخيرًا مش لاقي أنوَّر البيوت!

ترتكز صورة القرى الفقيرة في الخطاب الرسمي والإعلامي المساند على منطلقات قدرية أحيانًا، وأحيانًا تعده عيب الفقراء أنفسهم، لتغسل يد السياسات الاقتصادية الحكومية من المسؤولية.

القرى الفقيرة التي تظهر في صور حملات الإحسان حقيقية وموجودة، لكنها ليست كثيرة العدد، وفقرها ليس قضاءً وقدرًا بل فضيحة تنموية. وهذا النوع من القرى لديه ميزة محدودية التمدد العمراني. لم يكن بوسع القرى الفقيرة أن تحلَّ مشاكل فقرها ببيع الأرض للبناء، لأنها بالصدفة نائية وهذا لا يجعلها مطمعًا لأموال المدن الراغبة في أرضٍ أرخصٍ للبناء، وبصدفة أخرى لم يعرف أبناؤها طريق السفر إلى الخارج لكي يبنوها بأنفسهم.

طبقًا لهذه الحال فمشكلتها بسيطة؛ تحتاج فحسب إلى تنمية اقتصادية حقيقية تعتمد على قواعد اقتصادية سليمة، وليس مجرد تسليم بقرة لسيدة فقيرة لن تتمكن من إطعامها في ظل غلاء الأعلاف.

تتجاهل الدولة تقصيرها، وتتعامل مع البناء على الأرض الزراعية بوصفه مطاردة بين الدولة الملاك والفلاح المجرم

المأزق الحقيقي والمعقد نجده في القرى الغنية، التي قد تكون الأكثر عددًا من القرى الفقيرة. وقد تمدد عمرانها عشوائيًا أفقيًّا ورأسيًّا وتعرضت أرضها للتبوير بمعدلات أعلى. إما لقربها من المدن، ما جعل من أرضها بديلًا رخيصًا للبناء، أو لأن أبناءها عرفوا طريق السفر إلى أوروبا، وعادوا بأموال غيَّرت نمط العمران وساهمت في تآكل الأرض الزراعية.

أين عسلكم ولبنكم؟

ومع ذلك فكل التبوير لا يبرر توقف تدفق أنهار العسل واللبن من الريف، فلم تزل الأرض موجودة في ذلك الريف البعيد المجهول، ولم تزل هناك أرض تُزرع فقط لأن الناس تعتبر الأرض نعمة وترى تبويرها كفرًا، لكنها غير مجدية إلا في الأرز المحظورة زراعته في مناطق كثيرة، والقطن الذي أبادته التوجهات الاقتصادية الخاطئة وربما العميلة. وهذا ملف مُغلق على وسخه لم نعرف وجه الحقيقة فيه. بدأ إفقاد أرض الدلتا والوادي جدواها بشكل ممنهج طوال ولاية الوزير المزمن يوسف والي، الذي ظلَّ وزيرًا للزراعة من 1982 إلى 2004.

في ظل سكونية مبارك الخرافية، ظلت الزراعة رهينة في يد هذا الرجل الذي رحل عام 2020 بأسراره، ولم يعرف أحد سر عدائه للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن طويل التيلة الذي تتميز به مصر، ولا أسرار علاقاته بإسرائيل التي كانت مثار جدل بلغ التلويح بيهودية أصله.

وكان من ذروة نتائج هذه العلاقة إبطاله عمل لجنة مراقبة المبيدات مما مكَّن مدير مكتبه، يوسف عبد الرحمن، من استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل لنحو ثماني سنوات؛ من تل أبيب. وبلغ والي من القوة أن رفض المثول أمام المحكمة في المحاكمة الأولى ليوسف عبد الرحمن عام 2004. لكنه حوكم مجددًا عام 2011 بفضل الثورة المسروقة، ومات قبل أن تفصل المحكمة في قضية شهيرة أخرى هي قضية الرشوة الكبرى.

إغلاق ملف والي على كل الصديد بداخله عمل ضد الأخلاق، ضد العدالة الواجبة لضحايا السرطان، وضد الاقتصاد، والاقتصاد الزراعي الذي قوضته سياسات الدولة بتنفيذ والي على نحو خاص. أُفْقِدت الأرض قيمتها بإلغاء الدورة الزراعية وتدمير إنتاج الذهب الأبيض. من بين آثار توقف زراعة القطن خسارة العلف المستخرج من بذرته، ما أثر على اقتصاد الريف الذي لا يتمتع بأي حماية من الدولة أو تعويض في حالات الخسارة، بل لا تتوخى الدولة مبدأ العدالة بين المواطنين عند تسعير مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي.

أسعار المبيدات والسماد في تصاعد مستمر، وخلال العقود الأخيرة أضيف ثمن الوقود اللازم لرفع المياه، لأن زراعة الصحراء سحبت من مخصصات الدلتا والوادي المائية، فاختفى تعبير "الري بالراحة" أي من دون طاقة للرفع كما كان يحدث في أوقات ارتفاع منسوب المياه في الترع. الأدهى أن زراعات الأرض القديمة لم تعد آمنة إلا بتكلفة أخرى لإنشاء طلمبات أعماق تستنزف المخزون الجوفي عشوائيًّا، لكنها صارت ضرورة في ظل خيانات الترع التي قد تجف تمامًا في أوقات حاسمة.

فوق كل هذا تتناقص الأيدي العاملة الزراعية بصورة مروعة، وتستهلك الأجور كثيرًا من عائد المحصول. ولنا أن نتساءل؛ كيف لم تفكر الدولة في تغيير نمط الإنتاج وإحلال الآلة محل نقص الأيدي العاملة الزراعية؟

وفي مقابل اللا شيء الذي تقدمه الدولة للفلاح، تشتري منه المحاصيل الاستراتيجية بأقل من أسعار استيرادها. وبعد الشراء من الفلاح بالبخس تضع الدولة القمح المحلي على المستورد لتضيف إليه دعمها وتخبزه لتسلمه لساكن المدينة، لأنها تخشى غضب الحشود ولا تخشى الفلاح الراضي بقدره "إن لقى ولا مالقاش".

بالنتيجة وصلنا اليوم إلى أن هناك رغيفًا مدعومًا ثمنه خمسة قروش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف الفلاحي ثمانية جنيهات؛ فلماذا تشقى الفلاحة أمام صهد الفرن وتصنع رغيفًا، ليرضى عنها جاهل مطلوق عليها في قناة فضائية يتهمها بالكسل؟ وكيف ستجري أنهار اللبن وكيلو العلف بعشرين جنيهًا، والبقرة الحلوب تحتاج إلى 12 كيلو يوميًّا بخلاف المكونات الغذائية الأخرى والخدمة والعلاج؟!

هكذا باختصار جعلت السياسات الاقتصادية كلَّ الريف فقيرًا، فنحتت بعض القرى الصخر وصارت غنية بثمن باهظ من أرواح شبابها.

توازى تدمير اقتصاد الريف مع سياسات الصناعة بيع القطاع العام ووقف التوظيف. ولم يعد أمام القرى عالية الكثافة إلا التفريط في أبنائها وتركهم يفرون عبر البحر إلى أوروبا في رحلات انتحارية، ينجح فيها بعضهم ويعودون بأموال، كان من الممكن أن تغير وجه مصر؛ لو وجدت مبادرة من الدولة لاستثمارها في مشروعات صغيرة كما فعلت النمور الآسيوية.

وكان ممكنًا أن تُقام هذه المشروعات في الظهير الصحراوي للمحافظات المختلفة، لتنشأ معها مجتمعات جديدة تخفف الضغط الإسكاني في القرى. لكن هذه الأموال وجدت البيروقراطية الفاسدة تعترض طريقها فتوجهت مجبرة إلى البناء، ثم أصبح الأمر منافسة اجتماعية كما يجري في كل المجتمعات الصغيرة.

تتجاهل الدولة كل تقصيرها، وتتعامل مع قضية البناء على الأرض الزراعية بوصفها مطاردة بين الدولة الملاك والفلاح المجرم، يساندها كورَس إعلامي جاهل. ومن العجيب أن الذين يرسمون صورة "الفلاح الشيطان" يطلبون منه وحده أن يكون ملاكًا، وأن يتعالى على حاجاته، ويختار الفقر، فلا يقتطع جزءًا من أرضه للبناء حتى لو كانت جدواها الاقتصادية صفرًا!

إنه الاقتصاد يا أذكياء. ويومًا ما، نرجوه قريبًا، يجب أن ينتهي الهزل والكذب، وأن يبدأ التعامل مع المأزق العمراني في مصر عامة والريف خاصة كجزء من مأزق تنمية، في القلب منه اقتصاد لا يراعي العدالة بين المواطنين في الفرص والأعباء والمكاسب.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.