أبناء كيميت وكتابهم المقدس

كيف خرجت موجة الفاشية الجديدة من "كتاب أولى ثانوي"

"على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء"، قالها صلاح جاهين في الستينيات معلنًا أن مصر عنده "أحب وأجمل الأشياء". لكن للأسف التاريخ لا يلتفت لمشاعر جاهين، وليس بإمكانه فعلا أن يكتب ما يشاء، فوظيفة التاريخ ليست تمجيد مصر، وتراكمه المعرفي لا ينحاز لجاهين أو غيره، بل هو علم يقوم على التسجيل والتدقيق وإنتاج الروايات المتعددة وأحيانا المتناقضة، التي تشكل في مجملها السردية التاريخية.

للتاريخ وقراءته فوائد ومهام كثيرها، أولها المتعة، متعة السؤال والمعرفة، وهذه المتعة تقود إلى تشكِّل وعي الفرد بذاته ومجتمعه. ولذا يقوم المجتمع بإنشاء المتاحف التي تنشر سرديته الجماعية، وتعزز التاريخ المشترك للجماعة أملًا في الانتماء والوحدة.

وعلى مدى قرون تطور علم التاريخ من كونه أغانٍ وقصائد تخلد الانتصارات، تمتزج فيها الوقائع بالمبالغات الخيالية، كسيرة أبو زيد الهلالي مثلًا، ليصبح علمًا استدلاليًا له قواعده البحثية والعلمية، تسعى لتحري الدقة، وتقديم البراهين التي تدعم سرديتها التاريخية. والغرض من ذلك ليس فقط الأمانة العلمية، بل حماية الإنسان وجماعته من مخاطر الهلوسة التاريخية.

اختلاط التاريخ بالميثولوجيا قد يؤدي بأفراد مولودين في روسيا إلى الاعتقاد بأن لهم حقًا تاريخيًا في أرض فلسطين

قد ينتهي اللعب في التاريخ بحالات ذهان عصبي تسيطر على الملايين وتقودهم لحتفهم. فمثلًا أدى اعتقاد الشعب الآري أن لديه جينات خاصة تجعله أرقى من بقية الشعوب، إلى حرب عالمية امتدت ست سنوات وقتلت ملايين الأطفال والنساء في أفران الغاز، وملايين غيرهم في ساحات المعارك. واختلاط التاريخ بالميثولوجيا والسرديات الدينية قد يؤدي بأفراد مولودين في روسيا أو بولندا إلى الاعتقاد بأن لهم حقًا تاريخيًا في أرض فلسطين.

لذا علينا أن ننتبه، وأن نفرق بين التاريخ كمجازٍ شعري في أغاني جاهين، والتاريخ كعلم ندرسه في المدارس. وبالفعل كان في مصر هناك زمن نميز فيه بين مناهج التربية الوطنية والقصص والروايات الخيالية عن كفاح طيبة والصقر الجرئ، وبين وقائع التاريخ وسردياته المختلفة.

كل ما سبق كان مقدمة موضوعية لازمة، قبل أن نغوص لرُكبنا في موضوع المقال، فاربطوا الأحزمة وامنعوا الضحك.

ليس فخرًا فرعونيًا

يشهد الإنترنت في مصر موجة متصاعدة من الخطابات الشوفينية، خطابات عنصرية تختلط فيها الأكاذيب السياسية بالهلوسة التاريخية. من الخارج، يبدو الإعلام المصري والإنترنت وكأنما سيطرت عليهما "الفوبيا" ويعيشان وسط مؤامرة كونية؛ الأسطول الأمريكي السادس يحاصرنا من الشمال، والأفارقة من الجنوب يريدون سرقة حضارتنا، وماكينة الخطابات العنصرية لا تتوقف عن ابتكار الجديد في خطاب الكراهية.

شهدنا تعاظم ما صار يعرف بجماعية "الكيميتيين" التي في جوهرها ليست جديدة، فمصر الحديثة منذ القرن التاسع عشر استغرقت في سؤال الهوية، بين مَن يرى العروبة مكوّنها الأساسي وربما الوحيد، ومَن يعتقد في الإسلام بديلًا، ومَن رفضوا ذلك كله واعتبروها أفكارًا جلبها المستعمرون لطمس هوية مصر الحقيقية؛ "الفرعونية".

والفرعونية هنا ليست التاريخ المصري القديم الممتد لآلاف السنين، بل تصور خلقته الاستكشافات الأثرية للمستعمر الأبيض، والمعرفة التي نتجت عنها واستقبال المصري لها. وقد احتاج الأمر عشرات السنين ليتحول المصري من نابش للقبور يقطع أعضاء المومياوات ويبيعها للخواجة، ويحيا "عيشة الضباع" كما وصفها شادي عبد السلام في فيلم المومياء، إلى مواطن يعيش في دولة تجرّم بيع الآثار والمومياوات منذ عام 1983.

لكن الهوية الفرعونية لدى أبناء كيميت الجدد، ليست مجرد "نواة فرعونية" كما تحدث عنها أحمد لطفي السيد، ولا نقطة مضيئة في الماضي، يمكن لتمجيدها وتسليط الضوء عليها أن يبث الحماس في المصريين لاستعادة عظمة بلادهم، كما تصور الفاشي أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة.

بل تأتي حماسة أبناء كيميت مصحوبة بجهل وتزييف لحقائق التاريخ، وتستند على صور أنتجها الخيال الغربي، كمبرر للاستعلاء على الشعوب المجاورة وتدوير الخطابات البيضاء الأمريكية العنصرية ضد الأفارقة، في حالة من الذهان العصبي المتقدم والخطير.

يحدث هذا في وقت يعلم فيه الجميع أن حرية التعبير في مصر أصبحت مقيدة، و"الخرطوم" تُمسك به يد واحدة لا تتدخل فقط لمنع الخطابات المعارضة، بل أي خطابات لا تروق لها أيا كانت.

شاهدنا مثلًا منذ عام كيف تم القبض على مجموعة شباب "أرادوا" ارتداء ملابس باتمان، وكيف ينشط الأمن في مطاردة موديلز انستجرام وتيك توك، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب لأبناء كيميت لتنظيم الحملات الإعلامية وبث خطاباتهم العنصرية. بل وتستجيب الدولة لأفكارهم المرعبة في جهلها، مثل أن يتدخل الأمن لمنع مؤتمر ورحلة سياحية في مصر، لمجرد أن منظميها لديهم خطاب وأفكار لا تروق لأبناء كيميت.

يجزم البعض أن أبناء كيميت صنيعة لجهاز أمني، بينما يرى البعض الأمر تلقائيًا نتيجة للتضييق على الخطابات الأخرى. فنفس الشاب الذي قد يتعرض للاختفاء القسري إن كتب أو عبَّر عن تصورات إسلامية للهوية المصرية، يقابل بالتكريم والاحتفاء عندما يكتب بوستات عنصرية تحقر من شعب إثيوبيا مثلًا، أو تروج لخطاب تعبوي من نوع "إن انقطع ماء النيل فحرك جيوشك أيها الفرعون".

لكن يغيب عنهم أن هذا المزاج الفاشي لا يمكن خلقه برسالة عبر جهاز السامسونج، بل باستثمار وتوجيه للمنظومة التعليمية والإعلامية التي خلقها النظام في العقد الأخير، ونجد هذه الرؤية الكيميتية الفاشية تتجسد بشكل نقي، في كتاب التاريخ المقرر على الصف الأول الثانوي.

التاريخ في خدمة "الدولة المركزية"

كتاب تاريخ أولى ثانوي كتاب تأسيسي؛ فهو أول تجربة للطفل المصري لدراسة ومعرفة التاريخ، الذي أعطاه صلاح جاهين دعوة مفتوحة لكتابة ما يشاء. يقدم ذلك الكتاب ملخصًا لنشأة الحضارة التي يخلطون بينها وبين الدولة المركزية. وهي المرة الأولى، وغالبًا الأخيرة، التي يلتقي فيها الطفل المصري بالحضارة الفرعونية، بعيدًا عن المرويات والأساطير الدينية. لا يعرف الملايين أي معلومات عن الحضارة الفرعونية غير ما يدرسونه في هذا الكتاب.

لم يتغير المنهج العلمي للكتاب منذ عشرات السنين، وذلك رغم الاكتشافات الأثرية والأبحاث التي صدرت في العقود الأخيرة وغيرت كل ما نعرفه عن مصر القديمة. لكن هذه ليست مشكلة، كل المناهج الدراسية المصرية وبالذات العلوم الإنسانية كالفلسفة والتاريخ واللغة والأدب، رجعية وقديمة. وما يُنفق على "تطوير المناهج" لا يمس المادة العلمية، بل طريقة عرض وإخراج الكتاب.

حين تفحصت كتاب تاريخ أولى ثانوي لعام 2023، انبهرت بالجهد المبذول في الإخراج الفني، كل صفحة كأنها "فرح العمدة" تحتشد بالألوان والكتل النصية عشوائية التنسيق. عشرات الصور دون ذكر لحقوق ملكيتها الفكرية، بجودات متفاوتة، كأنما تم تحميلها من على الإنترنت.

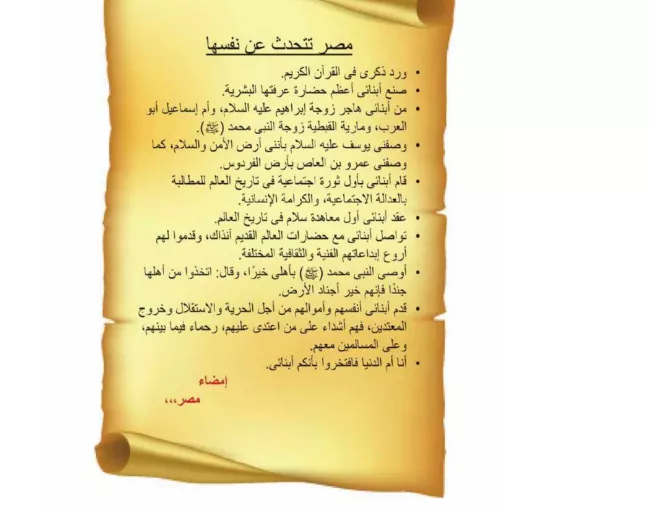

تبدو الصفحة الأولى من الكتاب كبيان تأسيسي يختلط فيه الخيال بالواقع والعاطفة بالمنطق. تحت عنوان "مصر تتحدث عن نفسها"، تكتب مصر لتلاميذها خطابًا تعدد فيه ما يفترض أنه مزاياها، وكلها أشياء تنتمي للتراث الدينى، رغم أن هذا كتاب تاريخ وليس كتاب دين، ثم تُنهي مصر حديثها بأمر عسكري "أنا أم الدنيا فافخروا أنكم أبنائي".

يتعرض الجزء الأول من الكتاب للحضارة المصرية القديمة، أما الجزء الثاني فيشمل دروسًا عن حضارة بلاد العراق وفينيقيا، ثم بالطبع الحضارة اليونانية والرومانية ومصر تحت حكم البطالمة.

هكذا دون كلمة واحدة عن حضارات السودان وممالك كوش ومروى، أو حضارة بلاد بُنط ومملكة أكسوم في إثيوبيا، وذلك رغم العلاقات التجارية والسياسية التي ربطت مصر منذ عهد الدولة القديمة بتلك الحضارات والممالك، ناهيك عن وحدة المصير والمياه.

طبعًا لا يوجد ذكر لحضارة النوبة التي أصبحت جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الحديثة، لأن هذا الملف كما سنرى يخص "الأمن القومي"!

هذا التجاهل التام لتاريخ القارة الأفريقية، القديم والحديث، مع التركيز بشكل مبالغ فيه على الحضارة الأوروبية، يعكس سيطرة المركزية الأوروبية على ذهن من وضعوا مناهج التاريخ في مدارسنا. وساهم ذلك في جهل عموم المصريين بالحضارات الإفريقية المتعددة، وبالتالي نمت الشوفينية داخل الطلاب معتقدين أن إفريقيا، القارة الكبيرة حيث تطورت القردة العليا وظهر الإنسان، لم تنتج أي حضارة إلا المصرية القديمة. وهكذا تنمو بذرة الفاشية وتروى بالجهل الطافح من الكتاب.

تساهم في ذلك الطريقة التي يتم بها عرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فتاريخ الحضارة المصرية يبدأ، طبقًا للكتاب، "مع تحقيق الوحدة التاريخية على يد الملك نعرمر (مينا) عام 3200 ق.م."، في تجاهل لآلاف السنين من تاريخ ما قبل الأسرات، ودون أي ذكر لحضارات نقادة الأولى والثانية، والبداري، والاكتشافات والبحوث الأثرية الحديثة عن تاريخ مصر ما قبل الدولة المركزية. في ربط مقصود ويؤكد عليه المؤلفون طوال الكتاب، بين مفهوم الحضارة ومفهوم الدولة المركزية، بل وكذلك مفهوم الأمن القومي.

أثناء قرائتك للكتاب سترى بوضوح الإصرار على عسكرة سردية التاريخ، وهو ما لم يكن موجودًا في منهج التاريخ الذي درسته أنا حين كنت طالبًا في التسعينيات. ففي كل صفحة هناك رسائل تربوية وسياسية أضيفت في السنوات الأخيرة. مثلًا في الجزء الخاص بعصر الأسرات السابعة حتى العاشرة، يكتب المؤلفون "سيادة الأمن وتطبيق القانون يؤديان إلى الاستقرار وتحقيق التنمية في المجتمع".

ما علاقة "التنمية"، هذا المصطلح الاقتصادي الذي ظهر في الخمسين عامًا الأخيرة، بعهد الأسرات السابع الذي شهد عدة ثورات اجتماعية تحدى فيها المصريون السلطة الإلهية للحاكم، وطالبت الأقاليم باستقلالية إدارة شؤونها، وبأن تخضع عملية جمع الضرائب وإنفاقها لنقاش موسع، وليس لقرارات منفردة من قبل الفرعون/ الإله وبلاطه؟!

وعلى طول الكتاب، توجد فقرات بعنوان "معلومة إثرائية" وهى ليس لها أي علاقة بالمنهج، لكنها رسائل دعاية لمشاريع الحكومة. ففي درس عن الصيد والرعي في الدولة القديمة، تجد فقرة عن مشاريع الاستصلاح الزراعي التي أطلقتها الحكومة!

تتعارض تلك الرسائل مع المادة العلمية للتاريخ القديم، مثلًا تتكرر بصيغ مختلفة "الشعب المصري شعب واحد طوال التاريخ". وهو أمر غير صحيح نهائيًا، بل ويتنافى مع مناهج التاريخ والتربية الوطنية التي درستها وجيلي، حين كانت مصر "بوتقة" تنصهر فيها كل الشعوب والأجناس، تنبع قوتها من التراكم الحضاري والتنوع الثقافي نتيجة موقعها على خطوط التجارة العالمية على مر التاريخ.

تصل الرسائل والتوجيهات السياسية ذروتها في الوحدة الخاصة بالحياة السياسية والإدارية في مصر القديمة، حيث يبدأ الدرس بـ "أدرك المصريون منذ فجر التاريخ أن أمنهم القومي يكمن في الوحدة السياسية كأمة موحدة تسير وفق نظام ثابت، فكانوا من أوائل الشعوب التي عرفت الوحدة، يحكمها ملك عظيم، تتركز في يده السلطة".

هذا تزييف للتاريخ، فالحضارات المصرية القديمة والدلائل الأولى على وجود مجتمعات بشرية منظمة في مصر تعود إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد، قبل سبعة آلاف سنة على بدء عهد الأسرات والدولة المركزية.

عرفت مصر قبل الدولة المركزية لنعرمر، حضارات نقادة والبداري، غير الممالك المتعددة والمدن القديمة التي تعود الآثار فيها لآلاف السنين قبل الدولة المركزية، كمدينة أبيدوس المقدسة. والدلائل التاريخية المتنوعة تقول إن هذه الممالك مع تباين أنظمتها السياسية، عرفت التجارة البينية، ومارس أهلها شعائر دينية متشابهة.

لكن منهج التاريخ يتجاهل كل هذا، ويزيف حقائق ويلوي أذرع حقائق ثانية، فالمصريون القدامى لم يكونوا شعبًا خانعًا مؤمنًا بالإله الملك طوال آلاف السنين، بل عرف تاريخهم القديم الثورات وإضرابات العمال والانتفاضات الشعبية.

ومثلما ترك القدماء معبد الدير البحري الذي يعكس سلطة ونفوذ حتشبسوت وأسرتها، تركوا كذلك مقابر العمال وسجلات بناء المعابد التي توثق لمظاهرات العمال من أجل تحسين شروط العمل، بل حتى رسوماتهم الكاريكاتيرية التي تسخر من الملك وقائد الجيوش.

جاء الكتاب لا ليعكس الروايات العلمية للتاريخ المصري أو تاريخ الحضارات القديمة، بل ليروّج لتوجهات النظام. أما المادة العلمية التي لم يتم تحديثها أو مراجعتها منذ عقود، فبعيدة تمامًا عن الأبحاث والدراسات التاريخية الحديثة.

وبينما شهدت العقود الأخيرة دراسات ورسائل دكتوراة لباحثين مصريين وأجانب، تسعى لإعادة قراءة التاريخ المصري القديم وتنقيته من شوائب الفكر الاستعماري الأوروبي التي صبغته، يجسد كتاب التاريخ المصري الأفكار والأخطاء الشائعة التي أنتجتها العقلية الأوروبية الاستعمارية، وينتج الكتاب مواطنًا مصريًا لا يعرف أي شيء عن الحضارات الأقرب إليه، التي يتشارك معها في المياه والمصير.

وبالتالي، وتحت الرقابة الحديدية، وغلق مواقع الإنترنت، والسيطرة التامة على الإعلام، تكون الفاشية الكيميتية أكثر من تيار وافد على التوجهات الرسمية اليوم، وربما تعبر عن رؤية السلطة لتاريخ مصر، وتصورها عن دورها امتدادًا لتلك السردية. حيث مصر دولة فرعونية عظيمة لأن المصريين آمنوا بأن العظمة تتحقق أولًا بالحفاظ على الأمن القومي، والولاء للفرعون الملك، الذي تتجمع في يده كل السلطات.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.