جسور أمينة رشيد في النقد الأدبي وفي الحياة

نساء يُلخصن مصر

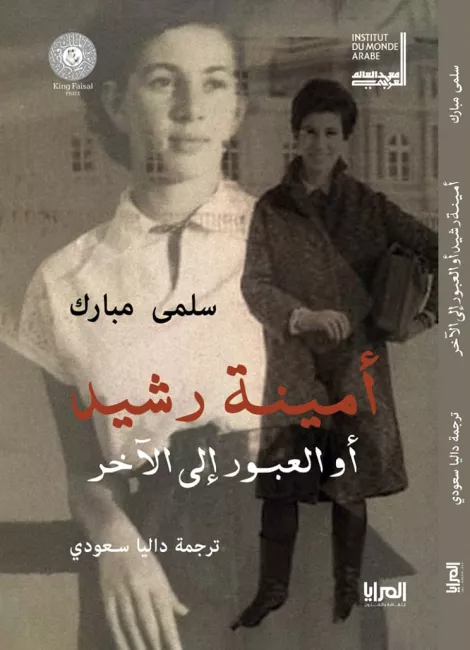

يستعرض كتاب "أمينة رشيد.. أو العبور إلى الآخر" الذي صدرت ترجمته العربية عن دار المرايا مؤخرًا، بتسلسل واضح وبناء جيد وبساطة غير مخلة، عددًا من أفكار وإسهامات رشيد النظرية والنقدية مع إشارات مقتضبة لحياتها الخاصة. وخصوصًا اضطرارها لترك ابنها مروان من زواجها الأول لتنتقل للعيش في مصر، متخلية أيضًا عن منصب مرموق في المجال البحثي في المركز القومي للبحث العلمي في باريس، ثم زواجها فيما بعد من أستاذ الجامعة والناقد المصري سيد البحراوي.

وهكذا تقدم المؤلفة سلمى مبارك عملًا متكاملًا حول الجوانب المتعددة لحياة تلك الأكاديمية والمرأة المصرية متعددة المواهب والأنشطة، سواء على الصعيد العام أو الخاص.

نشأت أمينة في أربعينيات القرن العشرين في فيلا فسيحة مملوكة لجدها إسماعيل صدقي، الذي كان رئيس وزراء حكومات عدة في عهد الملك فاروق في الثلاثينيات والأربعينيات. وعبرت الفتاة المولعة بالقراءة والعلاقات الإنسانية حواجز الطبقة واللغة والثقافة عدة مرات في حياتها الممتدة.

كانت البداية ربما مع تلك الهوة التي كانت تفصل بين دراستها الفرنسية، التي علمتها الكثير عن مأساة ماري أنطوانيت ولويس السادس عشر وأغاني إديث بياف وإيف مونتان، وثقافة البلد الذي ولدت فيه وعشقته.

وكانت الفجوة الثانية هي تلك الفاصلة بين حياة ورغبات الطبقات المترفة ومأساة وحرمان الفقراء. وساهم في بناء الجسر العابر لهذه الهوة ابن خالة والدتها، الصحفي المصري الشيوعي محمد سيد أحمد، الذي قدمها للفكر الماركسي في سن مبكرة.

أما القفزة الأخرى، فكانت عندما قررت أمينة في دراستها للأدب المقارن في فرنسا ألّا تفعل مثل آخرين كثيرين ممن بحثوا في تأثر كتّاب مثل توفيق الحكيم بأفكار عصر النهضة والتحديث، فقررت أن تعود للوراء أكثر وأكثر وتنظر في تلاقح وتفاعل الأفكار بين كتّاب ومثقفي العصور الوسطى العرب ونظرائهم في أوروبا، فيما كان يعرف بالعصر الذهبي للحضارة العربية.

ومثلها مثل صديقتها عفاف محفوظ، التي درست الدكتوراه أيضًا في فرنسا، ولكن لأسباب مختلفة، تقرر أمينة العودة لمصر في السبعينيات. وبينما فشلت عفاف في البقاء أكثر من بضع سنوات، لم تغادر أمينة بلدها الحبيب ثانية. وتصف قرارها قائلة "لم أتحمل فرنسا أكثر من ذلك، أعيش في أحداث مصر، وأبكي عندما أفتح نافذتي وأرى سماء باريس الرمادية، أشعر أنني استفدت كثيرًا مما عشته من تجارب فكرية وسياسية ووجدانية، لكني أدركت تمامًا أن هذا التاريخ ليس تاريخي وأن هذه الحياة ليست حياتي...".

وقدمت أمينة رشيد في عملها الأكاديمي جسرين مهمين بين فلسفات متوازية في النقد والتعامل مع النصوص الأدبية: الأول كان بين الأخلاقي والجمالي في العمل الأدبي، متخلصة من الثنائية القائمة بين أصحاب مقولة الفن للفن من ناحية، والفن الهادف اجتماعيًا من ناحية أخرى.

بينما امتد الجسر الثاني ليربط الخيال والتاريخ، حيث نظرت أمينة للعمل الأدبي على أنه ابن تاريخه الاجتماعي، غير أن جودته تعتمد إلى حد أكبر على الخيال والحرفة. وهكذا تنظر رشيد للأدب، ولأي عمل فني، على أنه يقع بين الخيال والتاريخ/الواقع، وأنه يسكن في نفس الوقت في عالمي الجمال والأخلاق.

ولا يوجد في الكتاب سوى نص واحد نشرته رشيد كمحاولة لكتابة سيرتها في مقال بعنوان "أشعر بالرغبة في التخلص من أوراقي وأبدأ على صفحات بيضاء"، ونشر في مجلة الهلال، في مايو/أيار 2002.

ورغم أنها كتبت كثيرًا عن السير الذاتية وأهميتها، فإنها لم تكتب غير القليل في تلك السيرة، وكانت ترى أن السيرة محاولة حداثية من أجل "معرفة الذات، والتصدي للمجهول ولافتقار حيواتنا إلى المعنى، والبحث عن وحدة في مواجهة شتات حضورنا اليومي. كما تكشف السيرة الذاتية أيضًا عن حالة الفرد في المجتمع، وحدود سيطرته على علاقته بذاته، وبالآخر، وبمفردات العالم".

ورغم الاعتراف بأهمية وظائف السيرة، فهي لم تمتلك فيما يبدو ما يكفي من الدوافع والاهتمام لمواصلة كتابة سيرتها التي بدأتها بخطاب طويل لحفيدها نديم، ربما خوفًا من انتقائية الذاكرة كما قالت، أو خشيتها من أن تنال من صورة الآخرين الذين سيتعين أن تتحدث عنهم في أي سيرة تكتبها، وأقرت بعجزها قائلة إن هذا السبب الأخير "يعوقني تمامًا".

نساء في السجون

تشترك معظم النساء اللاتي تتعرض لكتابتهن هذه السلسلة من المقالات في تجربة السجن، من أحمد فؤاد نجم وزوجته السابقة صافي ناز كاظم وابنتهما نوارة، وصولًا لأمينة رشيد، وقبلهما إنجي أفلاطون في كتاب مذكرات إنجي أفلاطون من الطفولة إلى السجن، وغيرهن.

تتحدث نوارة باستفاضة في كتابها وانت السبب يابا عن أسبوعيّ احتجازها في السجون بسبب مشاركتها في مظاهرة ضد إسرائيل. وينتج عن تلك التجربة، القصيرة في عدد الأيام، مشاهدات عديدة ومفزعة، خاصة عن السجينات الجنائيات المتهمات بقتل أزواج طالما امتهنوهن، ومنهن من دفعها زوجها لممارسة الجنس من أجل شراء الهيروين، أو تلك المنتقبة التي تم تعذيبها بقسوة وإسقاط حملها حتى اعترفت على زوجها فنال حكم إعدام.

فقط النساء يمكنهن أن يتحدثن بصدق عميق عن العواطف المتوارية لنساء يعانين القمع والضغط والتحكم في أجسادهن

قصص مرعبة تأتي بعد نحو ستين عامًا من قصص مشابهة كتبتها أفلاطون، غير أن كتاب نوارة يشير لتدهور واضح في تعامل الشرطة ورجال الأمن مع المساجين السياسيين مقارنة بظروف وملابسات سجن والدتها، صافي ناز كاظم، مع سجنها هي ذاتها. ولعل ذكريات أفلاطون عن السجن وحديثها عن معاناة وتجارب السجينات الجنائيات والممارسات الجنسية القسرية من أجرأ وأقسى ما كتبته سجينات سابقات.

فقط النساء يمكنهن أن يتحدثن بصدق عميق التجربة عن العواطف المتوارية لنساء يعانين القمع والضغط والتحكم في أجسادهن، الضعيفات منهن والقويات، الماهرات في ابتكار أساليب مقاومة أو خداع، والمستسلمات، والطيف العريض القائم بينهن.

لا يعني هذا أن كل النساء والكاتبات نسويات في مواقفهن أو كتاباتهن، ولا يعني أيضًا أنه لا رجال هناك يمكنهم بذل أكبر قدر ممكن من الجهد للتماهي قليلًا، أو وضع أنفسهم موضع النساء والشعور بالتحديات المرعبة التي تواجه المرأة في مجتمعاتنا الممزقة بين محافظة وتقليدية متآكلة، وواقع بات يطالب المرأة بأكثر مما يطالب الرجل بينما يمنحها حقوق أقل، بداية من فرص العمل ونهاية بحقها في تقرير مصير أطفالها مثلها مثل الزوج، أو حتى بعد وفاته.

وتضم كل الكتب التي نتعرض لها في هذه السلسلة لمحات من العلاقات الاجتماعية والأنشطة الجمعية التي قربت بين أسر المثقفين والكتاب والفنانين، وأيضًا بعض الحزازات أو العداوات الصريحة بينهم، كما حدث لصافي ناز كاظم عندما نُقلت لزنزانة انفرادية في السجن بعد "شكوى تقدمت بها الدكتورة نوال السعداوي... مدعية أن (صافي ناز) إرهابية".

يبدو المستقبل قاتمًا، ولكن العمل واجب ولا مفر منه في أعين كل هؤلاء النساء، مثل سيزا قاسم، من مواليد 1935، التي تقول في نهاية مقدمتها لكتاب سلمي مبارك "ما الذي تبقى لنا؟ للأسف، ثمة شرق أوسط أشبه بحطام... وقد دقت ساعة الرحيل لكن أفواهنا تطفح بالمرارة. ها نحن نخلف من ورائنا للشباب مستقبلًا مظلمًا يفتقر إلى الأمل، لكن علينا أن نؤمن بقوتهم الخلاقة التي يسعها رغم كل العراقيل أن تعيد بناء عالم جديد، وأن تحملهم عبر الآلام على تعلّم كيفية ابتداع قيم جديدة".