أسس العلم الفلسفية

عن طبيعة العالم المعرفية ومنهج العلم

ظهر العلم الحديث في أوروبا القرن السادس عشر نتيجة تراكم فكري وفلسفي وضع للتجربة دورًا محوريًا في فهم واكتشاف حقائق العالم. قبل ذلك، لم يهتم رجال الفكر والدارسين بالقياس والتجربة كوسيلة للمعرفة، بل قللوا من أهميتها.

تقول قصة تعليمية طريفة: كان عدد من الدارسين مجتمعين في أحد أبنية جامعة أكسفورد لمناقشة بعض القضايا الفلسفية واللاهوتية، فسأل أحدهم: كم عدد أسنان الحصان؟ بدأ الدارسون استحضار ما تعلموه من فلسفة للإجابة بشكل عقلي محض وتباروا في ذلك وقتًا من الزمن. ذهب أحدهم للخارج ثم عاد قائلًا: يوجد حصان خلف هذا الحائط، فلنذهب ونعد أسنانه؟ نظر الدارسون له في غضب ثم أنزلوا عليه وابلًا من الشتائم والركلات صائحين: ألم تتعلم شيئًا من الفلسفة؟ كيف لك أن تثق في حواسك؟ وتم طرده من صحبة المتعلمين!

كان هذا حال رجال الفكر والمتعلمين في القرون الوسطى الذين تأثروا ببعض أفكار أفلاطون وأرسطو، وتابعيهم من فلاسفة كأجوستين وتوما ألاكويني.

في كتابه الشهير، الجمهورية، شبَّه أفلاطون إدراك الإنسان للعالم بأشخاص مقيدين في كهف لا يرون إلا ظلالًا على حائط الكهف ولا يستطيعون رؤية الأشياء المسببة للظلال. يستخدم أفلاطون هذا المثال ليبين أن الحواس هي نوافذ محدودة وخادعة لإدراك العالم.

في رأيه لا يُدرك العالم إلا عبر عيون العقل التي تَكسر قيود الحواس. في ظن كثير من مؤرخي العلم أن الفكرة الأخيرة كانت واحدة من فكرتين أخَّرتا ظهور العلم لقرون عدة. الفكرة الأخرى كانت عدم الإقرار بصحة أي معرفة عن العالم إلا من خلال القياس الأرسطي، أو ما نسميه الآن المنطق الأرسطي، والذي سوف أستعرضه فيما يلي.

بداية العلم الفلسفية

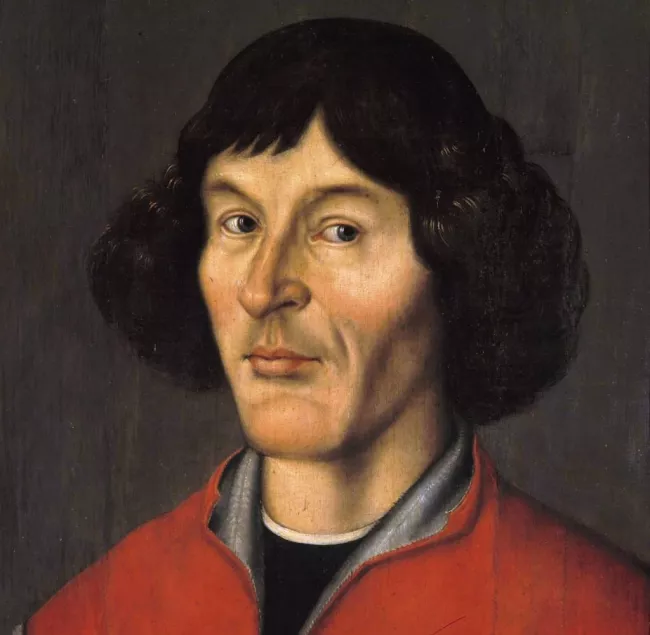

يمكننا التأريخ لبداية العلم الحديث، كما نعرفه، مع الفلكي البولندي نيكولا كوبرنيكوس (1473-1543م)، الذي رأي خطأ نموذج بطليموس المتمثل في مركزية الأرض ودوران جميع الأجرام والشمس حولها، وإمكانية وجود تفسير أبسط لحركة الكواكب. كان نموذج كوبرنيكوس يضع الشمس في مركز الكون وتدور الكواكب والأرض حولها.

أحدثت أفكار كوبرنيكوس القائلة بعدم مركزية الأرض كسرًا في الصورة اللاهوتية التقليدية، ونتجت عنها ثورة فكرية استمرت تبعاتها قرونًا كُسرت بعدها مكانة الأرض والإنسان المركزية.

كان نموذج كوبرنيكوس أبسط، ليس إلا. لكن ذلك لم يقنع علماء الفلك وقتها لعدم وجود قياسات كافية للتحقق من النموذج الجديد. بدأ الفلكيون الاهتمام بنموذج كوبرنيكوس عندما قدم يوهانس كبلر وصفًا دقيقًا لحركة الكواكب، اعتمد فيه على النموذج الجديد وعلى الجداول الفلكية التي بدأها تيكو براهه والمسماة بـ "الجداول الرودلفية" نسبة إلى الإمبراطور رودلف الثاني.

كان الفيلسوف الإنجليزي، فرانسيس بيكون (1561-1626م) أول من وضع منهجًا واضحًا للبحث العلمي في كتابه الشهير الأورجانون الجديد، الذي انتقد فيه بشدة المنطق الأرسطي كوسيلة لمعرفة حقائق العالم، وكانت التجربة فيه هي المعيار الرئيس، حيث أكد أنه من خلال التجربة نستطيع بناء معارف علمية حقيقية. كذلك حذر من الخرافات ورفض أي فروض ليست معتمدة على التجربة.

من المهم ذِكر أن التحول إلى العلم لم يكن سريعًا أو مباشرًا، بل تم تدريجًا وببطء خلال القرنين السادس والسابع عشر وبقدر من التخبط. فلم يتحل العلماء وقتها بفكر علمي متسق أو كامل. فمن المعروف مثلًا أن كبلر الفلكي المرموق كان منجمًا للإمبراطور رودلف الثاني، يقرأ له الطالع. كذلك نعرف من كتابات إسحق نيوتن أنه كان يقضي جل وقته في الخيمياء محاولًا تحويل بعض المواد إلى ذهب.

ما الذي نقصده بالـ"علم"

ما نقصده بالـ "علم" هنا، هو مجموعة المعارف المتراكمة التي نريد من خلالها فهم مجموعة معينة من ظواهر العالم. هذه المعارف نحصل عليها من خلال اتباعنا للمنهج العلمي ولأسسه. أمثلة على تلك العلوم أو مجموعات من هذه الظواهر، دراسة ظواهر تفاعل المواد مع بعضها البعض أو علم الكيمياء، ودراسة ظواهر المجتمعات البشرية أو علم الاجتماع.

العلم إذن مبني على تراكم مجموعة من الخبرات التي صيغت كمسلمات عن طبيعة العالم

يمكننا القول إذن إن العلم مبني على تراكم مجموعة من الخبرات التي صيغت كمسلمات أو فرضيات عن طبيعة العالم وهي تُكوِّن مع منهجه الأساس الصلب له. أولى هذه الفرضيات فرضية موضوعية العالم، أي أن للعالم وجود مستقل عن عقولنا وحواسنا. فمثلًا، للقمر وجود مستقل عن الراصد له، بل ويُرى على نفس الحالة من راصدين مختلفين.

ثانيها فرضية انتظام طبيعة العالم، أي وجود أطراد ونسق في طبيعته، مثلًا، تتابع حركة الأرض والأجرام وتعاقب الفصول. هذه الفرضية مرتبطة بمفهوم السببية، أي وجود سبب لكل حدث أو نتيجة. فبتكرار هذا السبب تتكرر النتيجة.

وثالثها فرضية إمكانية إدراك حقائق وقوانين العالم من خلال الحواس وعن طريق التجربة.

قد تتعجب من بساطة هذه الفرضيات، لكنها كانت نقاط خلاف بين المفكرين والفلاسفة في العصور القديمة والوسطى ولم يقرها الكثير منهم. يضيف كانْط إلى هذه الفرضيات معارف أخرى يسميها "معارف مُسبقة"، لا تأتي لنا من التجربة أو الخبرات العملية لأنها موجودة في بنائنا العقلي. مثل القدرة على ممارسة العمليات المنطقية والحسابية، وكذلك بعض المفاهيم الأساسية التي تستخدم لوصف وتحليل الأحداث كالزمان والمكان.

المنهج العلمي

في هذا السياق، المنهج العلمي هو طريقة لتنظيم عملية اكتساب المعارف من خلال مبادئ وخطوات عامة يمارسها الباحثون.

قدمت لنا الفلسفة منذ أرسطو منهجين رئيسيين ومختلفين في المعرفة؛ المنهج الاستقرائي/inductive، والمنهج الاستنتاجي/deductive، أو المنطق الأرسطي. والمنهج الأخير هو المتبع في الرياضيات أو المنطق، يبدأ بمقدمات عامة وينتهي إلى نتائج خاصة يقينية لا محيص عنها. فمثلًا إذا قلنا "كل عمال دمياط نجارين" و"أحمد عامل في دمياط"، تستطيع أن تستنتج أن "أحمد نجار". هذا استنتاج صحيح إذا كانت المقدمات صحيحة.

يصلح هذا المنهج الاستنتاجي في المنطق والرياضيات لكنه لا يخبرنا شيئًا عن العالم. فلا نستطيع استخدامه مثلًا لاكتشاف قانون طبيعي.

في المقابل نجد المنهج العلمي منهج استقرائي، ونكتشف قوانين طبيعية من خلال الاستقراء الذي يبدأ من ملاحظات موضوعية تجريبية خاصة يتم تعميمها إلى قواعد عامة. فمثلًا إذا أجرينا تجارب معملية تبين أن غاز الأكسجين يتأثر بالحرارة فيزداد حجمه. نستطيع من خلال الاستقراء تعميم النتيجة إلى قانون ينص على أن غاز الأكسجين يتمدد بالحرارة.

لاحظ أننا أجرينا تلك التجارب على عدد محدود من أوعية الأكسجين، لكن القانون صالح لكل وعاء أكسجين! ما الذي يجعلنا نثق في هذه النتيجة؟ نثق فيها بسبب افتراضي السببية والموضوعية السابقين، اللذين يقودا إلى إطراد العالم، أي حدوث نفس النتائج إذا بدأنا بنفس المسببات وبشكل مستقل عن أي راصد.

من المهم هنا أن نلاحظ: يقود الاستقراء إلى قانون طبيعي عندما نحافظ على شروط التجربة. فمثلًا في تجربة الأكسجين السابقة لا بد من الحفاظ على ضغط الغاز ثابتًا وكذلك تحديد مدى معين لدرجات الحرارة. فلو زادت الحرارة عن حد معين لتغيرت طبيعة الغاز نفسه فتصير الظاهرة خارج نطاق المعطيات التجريبية السابقة.

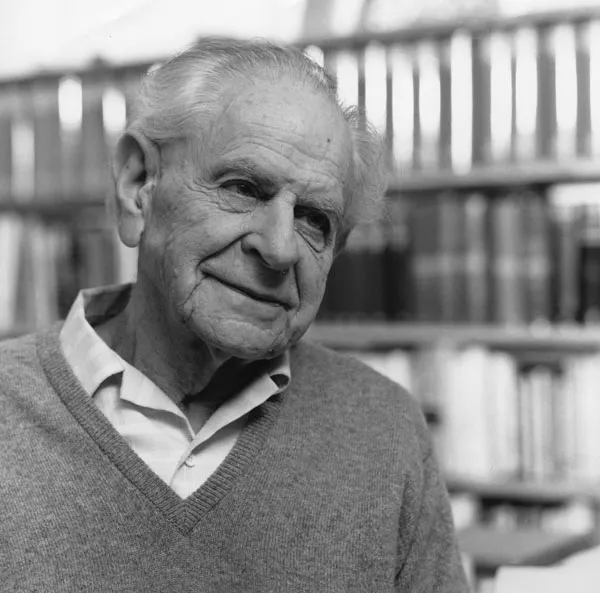

يرى بعض المحدثين مثل كارل بوبر أن تطور العلم يحدث من خلال ثورات علمية دائمة

المنهج العلمي له خطوات بسيطة ومحددة، أول خطوة هي المشاهدات التجريبية للظاهرة المراد دراستها. تكون هذه المشاهدات مصحوبة بقياسات كَمية دقيقة وكذلك بمعرفة شروطها. كقياس حجم تمدد الغاز في درجات حرارة مختلفة تحت ضغط ثابت، كما في المثال السابق.

ثاني خطوة هي التعميم الاستقرائي، الذي من خلاله يتم صياغة قانون عام للظاهرة؛ أي الوصول إلى قانون ينص على: حجم الغاز يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة وثبات الضغط. ثالث خطوة هي وضع فرضيات ونموذج لتفسير القانون السابق، ويكون لها تنبؤات محددة.

ورابع خطوة هي التحقق من القانون والفرضيات والنموذج عبر اختبار اتساقها مع القوانين والمعارف العلمية الأخرى المثبتة تجريبيًا. خامس خطوة هي إجراء المزيد من التجارب المعملية لمعرفة حدود تطبيق القانون والنموذج الناتج عن هذه التجارب.

ساعدت مجمل الأفكار السابقة في صياغة المبادئ الفلسفية للعلم، وكونت ما يعرف بفلسفات العلم الكلاسيكية التي سادت القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ومن أعلامها جون ستيوارت ميل، برتراند راسل، وفلاسفة الوضعية المنطقية.

بعد ذلك ظهرت فلسفات علم أحدث ذات طابع مختلف، مثل فلسفات كارل بوبر، وجاستون باشلار، وتوماس كون، وإمري لاكاتوش، وآخرين. سأترك الحديث عن هذه الفلسفات إلى نصوص أخرى، لكني أود أن أشير إلى بعض النقاط الخلافية التي ميّزت الحقبة الحديثة عن الكلاسيكية وسوف أبرز هذا من خلال الأسئلة التالية.

السؤال الأول، من له الأسبقية، التجربة أم الفرضية في المنهج العلمي؟ أعطى المحدثون أهمية أكبر لدور الفرضيات في المنهج العلمي مقارنة بالكلاسيكيين، وكان منهم من أقر بأسبقية الفرضيات عن التجربة. فمثلًا، عندما تراقب كوكبًا وتحاول استخدام أدوات قياس لرصد حركته، فإنك تفترض أن له مسار تحاول وصفه.

السؤال الآخر هو كيف يتطور العلم؟ يرى الكلاسيكيون أن العلم يتطور بشكل متصل، وبدون انقطاع معرفي في المفاهيم والمعارف. لكن يرى بعض المحدّثين مثل كارل بوبر أن تطور العلم يحدث من خلال ثورات علمية دائمة، عندها يحدث قطع مفاهيمي ومعرفي عن السابق، حيث إن كل تقدم يقوم على تكذيب سابقه (لاختباره) لذلك هو ثورة عليه.

لكن محدّثين آخرين مثل توماس كون كانوا أكثر وعيًا بتاريخ العلم وتطوره وأقل ثورية، فأشاروا إلى وجود فترات يكون تطور العلم فيها متصلًا وتكون تجاربه داعمة لنموذج ما، يسمي إرشادي. لكن تراكم تجارب جديدة قد يؤدي إلى وجود تعارض شديد بينها وبين النموذج الإرشادي ينتج عنه قطع معرفي ووضع نموذج جديد تتم فيه إعادة صياغة المفاهيم والفرضيات السابقة.

أريد التنويه هنا أن الثورة والقطع المعرفي لا تعني خطأ النموذج السابق، بل تعني عدم استطاعة النموذج القديم مد تفسيره للنتائج الجديدة. لكنه لا يزال صحيحًا في نطاق تجاربه القديمة.

عرضنا في هذا المقال مجموعة الأفكار الفلسفية التي كوّنت ما نسميه الآن حقبة فلسفات العلم الكلاسيكية التي سادت من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. من منظور هذه الفلسفات أُسس العلم على تراكم مجموعة من الخبرات التي صيغت كفرضيات عن طبيعة العالم، وهي موضعيته وسببيته، بالإضافة إلى منهج العلم الذي يؤكد على ضرورة التجربة والملاحظة في بناء معارفنا عن العالم.

بالطبع تقود هذه المناقشة إلى أسئلة عدّة منها ما طرح بالفعل مثل، كيفية تطور العلم؟ وكذلك دور التجربة والفرضية في منهج العلم؟ وأسئلة أخرى تتعلق بتأثير العلوم الحديثة كفيزياء الكم والنسبية وغيرها على أسس فلسفة العلم من سببية وموضوعية.

فإلى مقالات تالية نستطيع فيها تحليل ومناقشة بعض هذه الأسئلة.