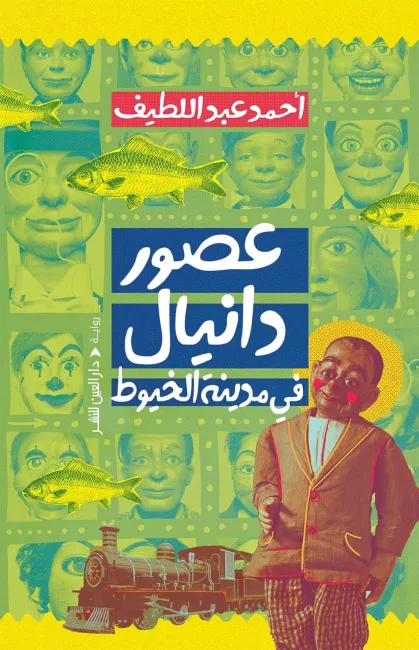

مع أحمد عبد اللطيف| عن "عصور دانيال" واللغة والقسوة

يمكن لحادث عابر أن يشكل حياة شخص ما، والاعتداء جنسيًا على طفل، ليس مجرد حادث عابر، لذا ينسج عبره الروائي أحمد عبد اللطيف عالمًا كاملًا لحيوات كثيرة، في روايته الأحدث "عصور دانيال في مدينة الخيوط".

في مصر ليس ثمة إحصائية دقيقة لعدد الأطفال المعتدى عليهم جنسيًا، وهي ظاهرة رغم ذلك، يزيد من فداحتها ما تقابله من تستر وخجل وإنكار، وغاية الفن هنا، أن يقرب -فاجعة مثل تلك- منا أو يقربنا منها، أكثر من طموحه لإدارك تغيير جذري كما يرى عبد اللطيف، الحائز مؤخرًا على جائزة ساويرس الأدبية، أن "الفن في تلك الحالات يجعل الإنسان الفرد يرى ما لم يكن يراه (أو ينكره) في حياته العادية".

عالم ليس عاديًا للعاديين

تفتتح الرواية، التي وصلت قبل أيام إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، بمشهد كابوسي؛ تضرب الأمطار المدينة لأيام متتالية حتى تفيض الشوارع بالمياه والجثث، ومع انقطاع الكهرباء وانتشار الظلام، تجثم المدينة فوق صدور سكانها، فتنتفي إرادتهم تمامًا ويتحولون إلى دمى حقيقية.

يختار عبد اللطيف مسرحًا لأحداث روايته، مدينة يسميها "الخيوط"، في دلالة واضحة على تحكمها في سكانها من دمى متحركة، لكنه رغم الفانتازيا، تشبه القاهرة ومعظم مدننا المصرية الرئيسية، من حيث قسوتها وسلطويتها، وهو تشابه لا ينكره عبد اللطيف الذي يقول للمنصة "في المدن السلطوية يصير المواطن دون إرادة منه ابنًا للسلطة، ابنًا لقوانينها وظلمها وعدلها، وابنًا لحرصها عليه أو إهمالها له. في تلك المدن يحدث التغيير دائمًا من الأعلى للأسفل، وتصير السلطة مع الوقت النموذج والقدوة، الذي يحذو المواطنون حذوه ويطمحون أن يصيروا نسخة عنه. مدينة الخيوط مدينة كابوسية فماذا سيكون شكل مواطنيها؟".

ومثل القاهرة، مثل مصر نفسها، هناك في مدينة الخيوط "دولة عميقة" أيضًا، تظهر في ما تمثله مصلحة الأرشيف داخل النص الروائي، الذي تقود فيه الصدفة بطله دانيال للعمل داخل جدرانها، فيكتشف أن تاريخًا موازيًا لا تعرفه المدينة أو سكانها سجلته السلطة عنهم.

هذه الثيمة؛ التاريخ الموازي، تبدو متكررة بشكل ملحوظ في أعمال عبد اللطيف الذي أصدر حتى الآن سبع روايات ومجموعة قصصية واحدة، سواء في صورة أرشيف أو عالم بأكمله أو حتى من خلال صنع قراءة مغايرة للتاريخ المعروف، لكن في مدينة الخيوط يظهر التاريخ الذي دونته السلطة كأداة لترويض المواطنين، ويبروز فعل الاعتداء الجنسي كهراوة في يدها تضرب بها مواطنيها وقتما تشاء بما يحمله ذلك الفعل من معان ذكورية فجة.

يقول مؤلف "عالم المندل" "أنا مشغول بفكرة اليد الخفية التي تتلاعب بمصائر الناس، وظهرت بصور عدّة في رواياتي. ربما لأن الناس ليسوا دومًا أحرارًا في اختيار مصائرهم، مهما اجتهدوا لأجل ذلك، في النهاية أبناء سياق سياسي واجتماعي عام أكبر منهم. تاريخ هؤلاء الناس محط تساؤل دائم في كتابة الرواية، أيًا كان موضوعها، فهناك دائمًا اختلاف بين تاريخ المجتمع الرسمي الذي تدونه السلطة والذي يحتفظ به وعي الناس. الفنان يهتم دومًا بإعادة قراءة التاريخ لأن سؤال الفن الحقيقي ليس هو من يتولى السلطة بقدر من الذي يعيش تحت وطأتها، أو بعبارة أدق الناس العاديين".

الانقسام للهروب من الكارثة

في أرشيف مثل الذي تملكه مدينة الخيوط، يبدو طبيعيًا أن يكون لكل مواطن ملفه الذي يجمع كل ما يخصه في أدق تفاصيله صوتًا وصورة، لكن أكثر ما يلفت الانتباه، هو تضمين تلك السلطة الاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال تحديدًا لسجلاته، وهو اعتداء ربما لم تمارسه وحدها لكن مارسه آخرون من السكان أنفسهم، الأكبر تجاه الأصغر.

ففي المدرسة الدينية التي يرتادها دانيال رفقة صديقه إبراهيم، يعتدي معلم القرآن الكفيف على طفل جديد يوميًا، وعندما يحين الدور على دانيال يهدده الأخير أنه سيخبر أباه، فيتركه ليعتدي على صديقه إبراهيم عنه ثم يعتدي على إبراهيم، الذي يترك المدرسة لينتحر بعده.

لا يقوى دانيال على احتمال تلك الواقعة، فعقله الطفل يضعف أمام ذلك الانتهاك الذي تعرض له وزملاؤه في مساحة من المفترض أن تكون آمنة، فيشيّد بينه والعالم جدارًا لا يستطيع هدمه، وتصاب نفسيته بأزمة هائلة، ليتحول من شخص مفوه يتكلم بطلاقة ويعرف بالضبط ما يريده، إلى آخر حفر في قلب الخزي والجبن ومهابة الحياة، ولا يعرف تقدير الزمن، وكأن عقله صار معطوبًا.

وعلى مدار الرواية تظهر على بطلها أعراض كثيرة مختلفة، تشي باضطرابات ما بعد الصدمة، حتى يصل الأمر به إلى ما يمكن تسميته مجازًا تشظي هويته وذاته، وذلك ملمح آخر يتكرر في أعمال صاحب "كتاب النحات"، الذي يرجعه إلى "سؤال الهوية" الذي يلازمه خلال الكتاب "تساؤل: من أنا؟ هو الأزمة الكبرى لإنسان ما بعد الحادثة وكيف يستطيع تكييف حياته على العالم من حوله. أزمنة ما بعد الحداثة دمرت فكرة الحقيقة الوحيدة المطلقة، حتى لو عن ذات الإنسان وحقيقته هو الشخصية، وبدأ الإنسان يعيد قراءة التاريخ والأديان وحتى حياته اليومية بكثير من الارتياب للوصول لحقيقة يمكن الإيمان بها".

الحلم ساحة فنية

تلك الانقسامات تمنح الكاتب مساحة رحبة من التجريب والتناص مع نصوص أخرى، فلا يخلو عنوان الرواية نفسه من إحالة رمزية إلى النبي دانيال، أحد أنبياء العهد القديم، الذي عاش فترة من حياته في الأسر واشتهر بقصة صداقته المقدسة مع الفتيان الثلاثة، وكان معروفًا بقدرته على تفسير الأحلام، فدانيال عبد اللطيف، يملك صديقين لواحد منهما اسمه، أمّا الآخر فإبراهيم، الذين نشك في كونهما حقيقيين مرة أو أنهما دانيال ذاته في مرات أخرى، إضافة إلى أحلامه الغزيرة وقدرته على تفسيرها.

هذه الأحلام التي ما تبدأ في الظهور حتى تتوالى في كابوسية خصوصًا بعد حادث الاعتداء عليه، لتبدو معها حياته أشبه بحلم/ كابوس طويل وقاس، هذه الثيمة من الكتابة عن الأحلام، ليست جديدة وتعود ربما للنص السردي الأساس ألف ليلة وليلة، بيد أن صاحب "إلياس" يعد كل ما يكتبه هو محاولة لمحاكاة الحلم.

ويضيف للمنصة "الحلم عمل فني مكتمل، لأنه يطرح تساؤلات غزيرة، وتحدث داخله انتقالات زمنية ومكانية بسهولة وإلغاز وتعدد الدلالات. وليس المقصود هو تضمين الحلم داخل العمل الفني وفقط، وإنما تطويعه وتطويره بما يكسب العمل عدة طبقات درامية ودلالات وتأويلات مختلفة. دانيال داخل العمل يحلم أحلام لها تفسيرات متعددة متعلقة بشخصه ومأساته وتقاطعاته مع النبي دانيال. الرواية ككل حلم".

لغة الصدمة وصدمة اللغة

في أحلام دانيال تظهر حيوات أخرى موازية، كأن حياته كانت ستختلف لو حدثت صدفة غيرت قدره، ألا يدخل المدرسة مثلًا، أو يغيب عن عمله ذلك اليوم... وغيرها. لا يستوعب عقله دائرة القسوة التي طوقته وزملاءه، وانتهكت أجسادهم، مع تستر المدرسين وتقاعس بعض الآباء، فتنهش الذكرى عقله، حتى تبدأ الذكريات بالتلاشي تقريبًا ولا يتبقى منها سوى الحادث.

يدون دانيال يومياته وتقاريره في الأرشيف، وهو يراقب ذاته، ويكتشف الملفات السرية للمواطنين الذين صاروا دمى بعدما تم الاعتداء عليهم أيضًا، لتصبح هزيمته الشخصية ما هي إلا نقطة في بحر من الهزائم الجماعية، في مدينة بنيت أساسًا على وابل من الاعتداء والقهر، وكأن أحدًا لم ينجو من الانتهاك، وربما لذلك يلجأ عبد اللطيف للغة تصدم القارئ من حيث تركيبها المختلف.

يقول للمنصة "واحد من رهاناتي في الكتابة هو قدرة اللغة على تحديد أزمة البطل وانتقالاته النفسية ومن زمن لزمن ومن شعور لشعور دون القول مباشرة. يمكن للكتابة أن تفعل ذلك بتراكيبها وإيقاعاتها وألعابها، ولذلك أعمل على تطويرها كثيرًا. في عصور دانيال كانت لعبة اللغة أصعب من حيث الدمج بين السرد الهادر الذي لا يتوقف وبين الفصول القصيرة والخاطفة، للتعبير عن أزمة البطل".

قسم عبد اللطيف روايته إلى أربعة عصور، وفي نصفها الثاني تختفي علامات الترقيم تمامًا من النص، وهي تقنية تتشابه مع أسلوب خوسيه ساراماجو، الذي ترجم له عبد اللطيف روايات منها "البصيرة"، وتتشابه في الوقت نفسه مع اللغة العربية في أساسها، التي لم تعرف علامات الترقيم إلا مع بدايات القرن العشرين على يد أحمد زكي باشا، لكن صاحب "صانع المفاتيح" يقول "عندي طموح جمالي أن أكتب بلغة مختلفة غير لغة الرواية العربية المتفق عليها من قبل".

ورغم غياب علامات الترقيم عن النص، وهي أداة قراءة بالأساس، فإنه يندفع بسيولة وتكسبه إيقاعًا مباغتًا، كأننا نرى أفكار دانيال بكل الاندفاع والهستيريا التي تؤطر حياته وبقية دمى مدينة الخيوط تتصارع أمامنا. ذلك التخلي عن علامات الترقيم يشكل صدمة تواجه القارئ من الصفحة الأولى، وتتضافر مع بقية صدماتها لتترك له سؤالًا واحدًا: هل يمكن أن ينجو شخص ما -دانيال أو غيره- من كل تلك القسوة؟