هل ينجح القطاع الخاص في استغلال أفضل للقروض الخارجية؟

دروس من تشيلي في الثمانينيات

في أغسطس/ آب الماضي، حصلت تشيلي على خط ائتمان مفتوح بقيمة 18.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك لمواجهة الأعباء المتزايدة على الاقتصاد في ظل الأزمات العالمية الراهنة، وارتفاع عجز الميزان التجاري، والانخفاض الشديد في قيمة العملة المحلية. ولتشيلي تاريخ طويل ومهم مع صندوق النقد الدولي. فهي تعتبر نجمته في الثمانينيات والتسعينيات، ومعجزته التي طالما افتخر بكونها نموذجًا للدول النامية.

في عام 1982 تعرَّضت تشيلي إلى أزمة ديون خارجية تتشابه في بعض مقوماتها مع أزمة الديون الحالية في مصر. في السنوات القليلة السابقة على الأزمة، استطاعت تشيلي أن تحقِّق نموًا قويًا، قائمًا على ما يعده الاقتصاديون النيوكلاسيكيون الإصلاح الاقتصادي الأول منذ تولي بينوشيه الرئاسة عام 1973.

كما هي العادة، تصدرت الصورة القائمة على سياسات بينوشيه النيوليبرالية، كدليل في حد ذاتها على قوة الاقتصاد وقدرته الإنتاجية. وكالعادة أيضًا، فإن النمو الذي تبع هذه الإصلاحات قام في المقام الأول على تدفق الديون الخارجية للقطاع الخاص لتمويل خطط التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ولكن عكس التوقعات، لم تدم فترة شهر العسل طويلًا، وتعرض الاقتصاد الوطني لأزمة مديونية خارجية حادة في عام 1982.

إذا نظرنا من الأعلى على نوعية الأزمات التي يتدخل فيها صندوق النقد الدولي، فسنجد أنها تبدو وكأنها من نوعية واحدة، وهي أزمات الديون (أو الإفلاس). وبشكل عام فإن أصل أزمة الدين مسألة ليست ذات أهمية كبرى لدى الصندوق من جهة معالجتها. فبالنسبة للصندوق، جميع أزمات الدين متساوية وحلولها واحدة مهما اختلفت أصولها. وبما أن توصيف الأزمة يكمن دائمًا في عدم وجود توازن بين موارد الدولة (ككل وليس الحكومة) وإنفاقاتها، بالنسبة لتعاملاتها مع العالم الخارجي، فإن الحل أيضًا يكمن دائمًا في زيادة تدفق الموارد المالية لدى الدولة بشكل عام، بما فيها الحكومة، للتمكن من الوفاء بالديون.

تلك النظرة تفسر لنا لماذا تظل روشتة الصندوق واحدة. وبالتالي فمعيار النجاح بحسب الصندوق يكمن في مدى توفر رأس المال الكافي للوفاء بالديون، بغض النظر عن أية نتائج أخرى. هناك نقطتان مهتمان إذًا.

أولًا: وحدة الحلول السياسية

روشتة السياسات تهدف بالأساس إلى توفير ما يكفي من رأس المال، لضمان استرجاع قيمة القروض وعدم الوقوع في تكرار أزمة الإفلاس. والسياسات المطلوب اتباعها هي بالأساس التي تقوم على فرضيات النظرية النيوكلاسيكية في الاقتصاد: فالسوق هو الآلية الأكثر كفاءة لإتمام المعاملات الاقتصادية، والتدخل الحكومي يهدر موارد الاقتصاد ويقلل نموه.

من هنا يظهر أن الانفتاح على العالم الخارجي من أجل تدفق المزيد من الأموال والاستثمارات، وكذلك ترك إدارة تلك التدفقات في يد القطاع الخاص هي أساس مشروطيات الصندوق الأخرى. فالخصخصة؛ حتى للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، ورفع الدعم، وتقليل معدلات الضرائب على الشركات، جميعها سياسات تساعد على توفير الموارد المالية، وتخصيصها للأنشطة الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة، أي أكثر إنتاجية، من أجل الوفاء بالديون.

كان المحفز الأول للأزمة في تشيلي عام 1982 هو تعرضها لصدمة خارجية بسبب انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا

ومع ذلك، فإن التجربة التشيلية تشير إلى أن القطاع الخاص ليس بالضرورة أكثر كفاءة في التعامل مع الموارد. فلم يكن هناك ما يلزم القطاع الخاص باستخدام تلك القروض في أنشطة إنتاجية، أو بالأحرى فإن القدرة الإنتاجية كانت محدودة ولم تستوعب تلك الزيادة في الموارد. وبالتالي فما حدث هو العكس؛ توجهت قروض القطاع الخاص إلى زيادة استيراد السلع الاستهلاكية وبعض من مدخلات الإنتاج، وذلك على حساب توجيه القروض للاستثمار الحقيقي، الذي انخفض معدله بسبب زيادة معدل الاستهلاك وانخفاض معدل الادخار.

ثانيًا: أصل الأزمات

رغم أنه قد يبدو منطقيًا مناقشة أصل الأزمات قبل وحدوية السياسات من جانب الصندوق، فإننا أردنا الإشارة إلى أن الأخيرة تأتي كأولوية لدى الصندوق، وهو خطأ منطقي وأيديولوجي إلى حد كبير كامن في منهجيات الاقتصاد السائدة، حيث الإنسان لأجل السبت لا السبت لأجل الإنسان.

كان المحفز الأول للأزمة في تشيلي عام 1982 هو تعرضها لصدمة خارجية بسبب انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا ومن بينها معدن النحاس (الذي تعد تشيلي أهم مصدرينه على مستوى العالم).

وبالتالي انخفض أحد أهم مصادر دخل البلاد من العملة الأجنبية، ومع تخلي نظام بينوشيه عن سعر الصرف المحدد منذ توليه الحكم، هبط سعر البيزو التشيلي بشكل كبير، ولم يعد القطاع الخاص قادرًا على سداد قروضه الخارجية، ثم أدت الأزمة إلى المزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية باستثناء عقد واحد في بداية الألفية.

ولا يأخذنا الكثير من التدقيق حتى نرى أن أصل الكثير من أزمات العملة المتكررة لدى الدول النامية هو بالضبط محاولة دمج تلك الدول في نظام التجارة العالمي بالشروط التي تمليها أسواق المال العالمية.

مصر... نجم الصندوق الذي أفل سريعًا

في عام 2019، كان صندوق النقد يشيد بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وكانت مصر مرشحة بقوة لتصبح "المعجزة الاقتصادية" الجديدة للصندوق، تمامًا كما ذاع صيت تشيلي في الثمانينيات والتسعينيات. فماذا حدث؟

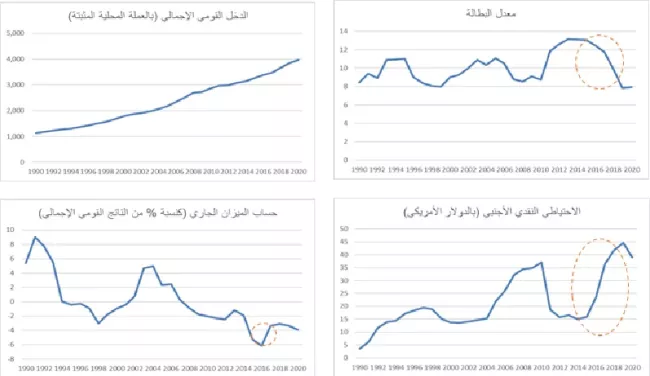

في حوار له، ذكَر سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حينها، أن مصر نجحت في تحقيق إصلاح اقتصادي قوي من شأنه أن يضمن معدلات نمو مرتفعة ومعدلات بطالة منخفضة، مستشهدًا بتحسن العجز في الميزان الجاري والموازنة العامة وارتفاع الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت. وقد كان على حق. فتلك المؤشرات جميعها تحسنت بالمقارنة بعام 2011، وهو العام الذي شكل صدمة سلبية للاقتصاد.

لا يخفى علينا الوضع الحالي للاقتصاد المصري. ولقد قُتِلَت الأزمة الحالية تحليلًا ولذلك لا يهدف المقال إلى تحليل أصولها أو التوكيد أن الحلول تكمن في استغلال أفضل للقروض الخارجية. ما نود توضيحه من خلال تناول أزمة تشيلي –المتجددة دائمًا– أن الخطاب الذي يحاول حل الأزمة بتحسين المؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، من أجل بيئة أعمال أفضل تسمح للقطاع الخاص بالنمو، هي خطابات لا زالت تعمل في إطار الهيمنة الاقتصادية للشمال، وفي إطار هيمنة مدرسة اقتصادية واحدة على الأخريات. وهو ما يدلنا التاريخ على أنه استراتيجية في الأغلب لن تفلح.

الأوقع إذًا أن نبحث عن حلول تعمل خارج ذلك الإطار في ضوء معطيات سياسية واجتماعية واقعية.

الخلاصة

يعتبر البعض أن تفادي أزمة الدين الخارجي في مصر كان ممكنًا إذا ما قامت الدولة أو القطاع الخاص باستثمار الدين في أنشطة تصنيعية من شأنها أن تدر دخلًا للدولة تستطيع بها سداد الديون القائمة بدلًا من الأنشطة الريعية التي غلبت على الاستخدامات الفعلية للدين. ولكن على العكس -دائمًا- من المرجو، فإن تدفق الديون الخارجية لا يمكن أن يترجم بشكل آلي إلى سياسات تصنيعية.

وحتى لو حدث، فلا يعني أيضًا بالضرورة أن القدرة الإنتاجية للاقتصاد قادرة على امتصاص كل رؤوس الأموال دفعة واحدة. فمن الطبيعي أن الإنتاج، والتصنيع بشكل خاص، عملية معقدة تكنولوجيًا وإداريًا وتحتاج لسنوات وعقود حتى تستقر وتصبح قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وأيضًا المواكبة التكنولوجية.

وهذا بالضبط ما حدث مع تشيلي، وبشكل أو بآخر يحدث مع كل "شهادة ثقة" من الصندوق أو من إحدى مؤسسات التمويل الدولية. ولذلك، فإن على الدول النامية انتقاء ديونها الخارجية، وليس فقط العكس كما هو الوضع القائم في النظام العالمي السائد.

لا بد أن تأخذ ما لا يزيد عن حاجتها من فوائض رأس المال العالمية فكما يقول المثل: اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. وعلينا أن نتذكر أن تلك الفوائض لا تشكل بالضرورة خسارة للدول النامية إن لم تدخل أسواقها المحلية، ولكن على العكس، فذلك الخطاب الموحي بالـ "تفضُّل" على الدول النامية بإقراضها ما هو إلا إخفاء لحقيقة أخرى، وهي أن هذه الفوائض تشكل خسارة للدول ذات الفائض إن لم تجد سوقًا "تسرب" إليه فوائضها وتلقي عليه اللوم فيما بعد لخسارتها وتكون نقطة بداية جديدة لدائرة التقشف والمشروطية والمديونية.

في المقال المقبل نتحدث عن ماليزيا، الدولة الوحيدة التي رفضت تدخلات الصندوق وقرضه في أزمة النمور الآسيوية عام 1997، وكيف استطاع نظامها المالي التصدي للأزمة دون الاعتماد على الصندوق.