كل آبائنا الحالمين

مات سعدي يوسف يوم ظَهَرَ مقالي عن أبي. صادف أن يكون اليوم التالي على عيد ميلادي. كلُّ عام في عيد ميلادي أبكي عامًا.

أبكي خبرات واحتمالات أو أناسًا، أشياءَ ربما قَطَعتْ شوْطًا في حياتي لكنها بلغتْ مُنتهاها خلال العام. حين يبدأ العَدّاد السنوي دورة جديدة أعرف أكثر من أي وقت: مهما استعدتُ هذه الأشياء أو استبقيتُها لن ترجِع. على الأقل لن ترجع كما كانت. إدراك فقْدها يوجع فعلًا. يوجع غياب الشخص الذي كنتُه في وجودها.

لا أَدّعي صلةً خاصّة بآخر أساطين الشعر الحر، لكنه مات وأنا في حالة حِداد. خَسَارة ما نعيش من أجله لا تختلف عن موت مَن نُحب. لعل الموت أسهل حتى، لأنه يوفّر علينا أعباء إعادة الترتيب. هذا العام كنت مفجوعًا في أحلام لم تتحقّق ووعود أُخلفت. عانيتُ حلاوة روح مرحلة طويلة، زاد عليها خِذلان لم يكن في البال.

سعدي من جيل أبي، على مستوى كتابة الشعر، أَعُدّه واحدًا من آبائي. طبيعي أن يكون موته تذكيرًا بأنني، وإن كنتُ أبكي أشياءَ لا صلة لها بالأمر، ما زلتُ لم أتجاوز أوّل وأعمق فجيعة. كل فَقدٍ بعد أبي فقدُ أبي.

عبر يوتيوب، أتفرّج على سعدي يقرأ شِعره. لا يعجبني الإلقاء. لكنني أُدرك عذابه. أنْ ترى بلدك يُحتَل سنة 2003 وأنت في المنفى منذ 1964، كيف يمكن تصور مثل هذه الفجيعة؟ أنتبه إلى نَصّ الكلام الساحر، بعيدًا عن بَحّة الصوت. ذلك اللهاث المُقنّن. وبإكبار ألاحظ أن القصائد، على ما فيها من ندم، فعلًا خالية من المرارة.

هذا ما يذكّرني ببابا. عانى خِذلانًا وخَسَارة لا حدّ لهما، لكنّه لم يفقد قدرته على الابتسام. لم يكن يحكي حتى يعتدل مِزاجه، ساعتها يسرُد الأحداث الكبرى كما شهِدها؛ ثورة يوليو، حرب 1967، مقتل السادات، انهيار الاتحاد السوفيتي. مأساة حياته تاريخ معاصر، يصف التحولات السياسية خلال ستة عقود، ويفسّر تغيّر مواقفه في ضوئها. هزائمه تُشيّب. لكنّه يرويها بفكاهة واندهاش متجدد.

لم أشاركه أبدًا سؤالًا ما زال يخطر لي حتى اليوم: لو قُدّر لك، لجيلك وتوجهكم الإمساك بزمام السلطة، هل كنت ستصنع واقعًا أجمل من ذلك الذي لفظك قبل أن ترمش؟

في الحقيقة، كان صوت أبي هو الآخر لاهثًا وبطيئًا. لعلّهم جميعًا يتكلمون بهذه الطريقة، الذين وُلدوا في النصف الأول من ثلاثينيات القرن الماضي. أبي يَكبُر سعدي يوسف بعامين، وفي البداية بدا لي أن هذا كل ما يجمعهما.

فالأول إنسان محافظ جدًا في ملبسه، خجول في علاقاته الاجتماعية، لم يعش خارج مصر أبدًا. ولم يتطلع إلى المغامرة ولا الظهور أو لفت الأنظار. أما الثاني فشخصية عامة، وهو يرتدي ملابس غير تقليدية، في عنقه قِلادة ذهبية على شكل خريطة العراق، وفي إحدى أذنيه قَرط أغار منه. فقط لو لم أكن أعيش في القاهرة. كعراقيينَ كُثُر يعيش متنقّلًا عبر القارات… غير أن ما يجمعُهما، سعدي وأبي، أكثر من مجرد صوت.

كلاهما مثقف شَبّ عن الطوق في الخمسينيات فبات من جيل الستينيات كما سيُسَمَّى. ولا ضرورة للخوض في التاريخ لإدراك تخبّط وعنف تلك السنوات. الاستقلال والوطنية. الحرب الباردة. خبز الفقراء. وسط هذه الأجواء بات كلاهما طرفًا في انتلجنسيا عربية تميّزها سمات مشتركة.

النشأة في الريف ثم الانتقال إلى المدينة، الصحوة الماركسية أثناء التعليم العالي، استبدال الدين بالشيوعية، الصعلكة، العمل الحكومي، فترة نشاط سياسي يتبعها سجن قاسٍ، ثم سَفَر بلا عودة حتى انتهاء الحياة.

في حالة أبي طبعًا كان السجن فقط خوفًا من السجن. كان حزنًا على مآل الرفاق خارج المعتقلات وداخلها. لكنه كان خوفًا من البوليس السياسي، التعذيب والمهانة. والهجرة لم تكن سوى انسلاتٍ من "المسؤولية التاريخية". قطع مع الشعور بأن له دورًا في مستقبل بلاده. أو يأس من واقع حَلَمَ بتغييره فما لبث أن أصبح كوابيس.

كان المنفى استسلامًا لقيم الطبقة الوسطى "الرجعية"، ومن هنا كان أيضًا أبوة. كان إنجاب ولد واحد تحت ضغط رغبة زوجته وتوقعات أمه، بعد رفض متحجّر دام سنوات، ثم كان اعتناقًا مفاجئًا لأرقّ وأقوى مشاعر الأبوة. يكفّ الإنسان عن السعي وراء قناعاته كما يغادر وطنه. يخضع لقناعات سواه كمن يتعوّد الغربة.

كنتُ سَفَر أبي الذي هرب به من سجنه، طالما أنا حي لا يُسمَح له بالعودة أبدًا.

كنت أبكي ما فقدتُه في عام. عبر أبي، صرتُ أبكي كاتبًا علّمني. حتى بدا لي أن حياة سعدي يوسف لا تختلف في جوهرها عن حياة السعيد رخا.

وتذكّرتُ يوم أغضبني نصٌ كتبه الأول سنة 2011، في عز الثورة. كنتُ متحمّسًا بجنون لِما حسبته نهاية الكوابيس. بلا جيش، بلا جماعات دينية، الناس تنتفض لتؤسّس "الجمهورية الثانية". بلا ديكتاتور. بدا لي الربيع العربي خَلاصًا حقيقيًا من وعي "الجمهورية الأولى". الوعي الذي سجن أبي ونفاه معنويًا. هو نفسه، بصورة أخرى، ما أوصل العراق إلى أن يُحتل، وترك سعدي مفقودًا بين المرافئ. بدا لي أن كل رفض للربيع هو تمسّك بذلك الوعي الكارثي.

لهذا غاظني وأحزنني أن أرى آخِر الشعراء الكبار يكتب "نعرف تمامًا أن أمرًا صدرَ من دائرة أمريكيّة معيّنة". ويكتب "الفيسبوك يقود الثورة في بلدانٍ لا يملك الناس فيها أن يشتروا خبزَهم اليومي".

وألح على يافوخي سؤال آخر كان خطر لي فور اندلاع الاحتجاجات: ماذا كان بابا ليقول لو رأى "هؤلاء القادة الفتيان" الخارجين من الإنترنت؟

على الأرجح كان سيتفق مع سعدي. أليست هذه هي الحقيقة المؤسفة؟ كان سيعتقد أننا أو قادتنا مزيفون، عملاء. لكن ماذا يمكنني أن أتوقع؟ هذا الاحتجاج ما بعد الحداثي، كيف يصدّق أبي أنه قادر على تغيير العالم وقد رأى تضحيات أضخم وجهودًا أكبر بما لا يُقاس تذروها عوادم السيارات على مر السنين.

اقرأ أيضًا: صورة لأمي

لعلّني أبكي الثورة هي الأخرى الآن، ضمن ما أبكي. أفكر فيما رأيتُه خلال عشر سنين من الانهيار الإداري إن لم يكن انهيار الدول، ومن القمع المضاعف إن لم يكن الاحتراب الأهلي. أفكر في "داعش" وقاسم سليماني وذبح المسيحيين على الشاطئ. وأجدني أسأل نفسي إن كان سعدي على حق؟

الأكيد أن في زعمه حدسًا صادقًا. لا يمكن أن يتغير شيء في ظل المنظومة العالمية القائمة، وحتى نحن "الثوار"، بسرعة باهرة، اتضح أننا كنا نُستخدَم. لا علاقة لهذه الماتشات السياسية بأحلامنا. كما أنّ لا علاقة لأحلام آبائنا بمخاض الاستقلال الدامي وما تلاه من مزالق وأوهام. ما يحدث، وإن لم يكن مُدبّرًا بالشكل الذي ادعاه مَن سَمّى نفسه الأخضر بن يوسف، ليس سوى إعادة توزيع أوراق.

***

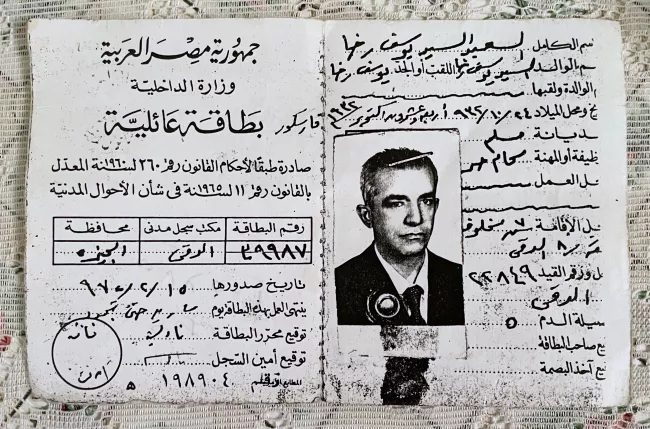

واحدة وعشرون سنة منذ مات أبي. لكنني أراه، يمصّ سيجارته جالسًا وراء مكتبه الكبير في عُمق الصالة، متحدثًا بيديه. تؤطّر وجهَه الكتبُ المتراكمة على الجانبين مثل بوابة متهالكة. القهوة لطّخت شفتيه بلون داكن ينتقل تدريجيًا إلى عُقب السيجارة. وسْط الظلام أباجورة واحدة. منابت لحيته الفِضيّة تلمع في ضوئها مثلَ حَقْل إِبَر.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.