الجدل الغائب عن مجتمع يتفتت أمام نفسه

عند وفاة أي شخصية عامة، أو انفجار حدثٍ كبير على سطح الحياة اليومية الفاتر مثل هجوم 7 أكتوبر، وصولًا لبَرْوَزة حدث صغير مفتعل مثل صفعة عمرو دياب؛ تنفجر مباشرة السوشيال ميديا بثنائية قطبية في الرأي، تتمحور حول الشخصية أو الحدث، ليبدأ سجال أبدي عقيم، لا يتحول أبدًا إلى نقاش متعدد الزوايا والرؤى.

إذا كان الحدث يخص الموت، تظهر الموجة الأولى، هؤلاء الذين هزَّهم الفقد بقوة، فيبدأون في رثاء الفقيد، وذكر مناقبه، وصور حضوره الاستثنائية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة. تسيطر هذه الموجة عدة أيام، حتى يستعيد أصحاب الموجة المضادة مع زوال الأثر الطازج للموت، موقعهم النفسي المضاد. يتجاوزون الهزة التي سببتها موجة التعاطف ويطلقون وصلات نقد مجاني تصل أحيانًا إلى درجة التشهير.

بعدها بأيام أو شهور، يخبو أثر الموت، ويخبو الصراع بين طريقتي التفكير، ويدخل الحدث في طي النسيان، في الفناء الخلفي لذاكرة الجمعية المرهقة، حيث يُخزَّن فائضُ الأفكارِ والصراعاتِ والعواطفُ المجانية.

تحول الموت، عبر هذه الثنائية القطبية، إلى شيء مجاني سريع الزوال والهشاشة والاختراق. وبقدر حقيقته وحقيقة ألمه، لم يعد يولِّد، ضمن هذه الظروف وطرق التفكير، آراءً ومواقف حقيقية ومتعددة، بإمكانها الصمود والتحول إلى جدل ممتد في الزمن، حول الشخص أو الحدث.

بالطبع هناك آراء غير مرئية، تقع بين طرفي هذه الثنائية القطبية، ويمكنها أن تشغل حيزًا فكريًا يتجاوز الخطوط المتوازية للثنائيات، ولكنها لا تظهر لأنها لا تشكل موجة تعكس قوةً واندفاعًا عاطفيًا، تقف وراءها أغلبية من الناس.

أغلبية الآخر وأقلية الأنا

كونها أداة تمثيل سريعة تسكنها قارة من المشاهدين، وكل شيء فيها مرتجل على الهواء؛ أصبحت السوشيال ميديا من الأسباب الرئيسية لترسيخ هذه الثنائية بهذا الشكل العقيم، غير الجدلي، بعد أن ظلت ثنائية مموهة في الوعي الجمعي وفي الممارسات الاجتماعية، تتجلى على فترات متباعدة، وبغير وضوح، خاصة في الأزمات الكبرى والأحداث الجلل، كموت عبد الناصر.

داخل هذه الصراعات الثنائية يحدث توهم بأن هناك "أغلبية" يجب تعليمها الأدب، و"أقلية "يجب ألَّا تنساق وراء القطيع. في كلا الموقفين، هناك "آخر" يضغط على الرأي.

لكن هناك قياس خاطئ؛ فلا أغلبية ولا أقلية في هذا الاستقطاب. الاستقطاب نفسه يعبّر عن تفتت صورة المجتمع أمام نفسه، وعن توزيع عشوائي لأقليته وأغلبيته، تبعًا لطبيعة وسيط السوشيال ميديا. أصبحت الأغلبية، تبعًا لهذا القياس الخاطئ، كل ما هو خارج الفرد، والأقلية هي الفرد ذاته، في قسمة دفاعية بحتة تنتهي بالخوف من تصور "الآخر" والذات معًا.

تعطل الثنائية القطبية التعدد وإنتاج الأفكار الجديدة وبالتالي الخلافات الجديدة

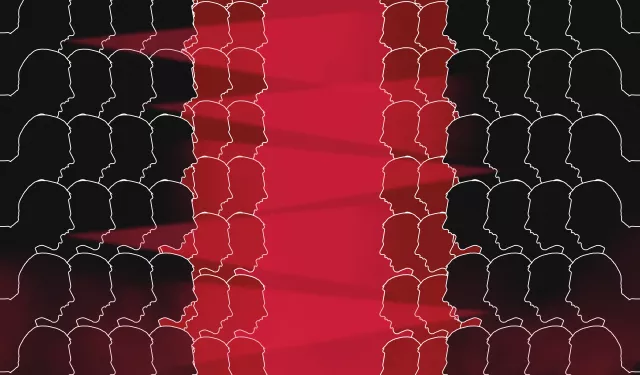

هنا تظهر صورة "الكتلة البشرية" ضمن عناصر مشهد الثنائية القطبية، سواء كانت الأغلبية أو الأقلية.

ربما كثف حضور السوشيال ميديا، وقدرتها على التوصيل المباشر للمشاعر والآراء، من هذا الانقسام القائم على أساس الكتلة، بل أظهره ومنحه مصداقية، وجعل للكتلة البشرية تصورًا أسطوريًا.

لكن القطبين في النهاية يعبران عن ذاتية فردية عاطفية في فهم القطب الآخر. بمعنى أن هذه الكتلة تشكلت بمزاجية الفرد لا بالوعي الجمعي. فشخص واحد يمكن أن ينوب عن الجماعة في القطبين المتضادين، لذا الصراع سيظل أبديًا بلا نهاية وسيتم توارثه أيضًا بلا نهاية. ولذا ربما ممثلو القطبين، معًا، يتبعان منهج القطيع نفسه الذي يرفضانه.

التناقض الخامل

يبدو أن "الثنائية" فكرة وجودية أصيلة شاركت في تكوين ثقافة أي مجتمع، وبالتالي هي ليست خطًا نهائيًا. ربما ينحصر دورها التاريخي على أحد مراحل تطور هذا المجتمع في بداياته، لكن أن تظل كما هي، فهنا تقع المشكلة. كأنَّ هذا المجتمع لم يُفطم وجوديًا، ولم يتجاوز مرحلة مراهقته.

أما استمرار هذه الثنائية دون نضج، فجعلها قطبية غير قابلة لتوليد فكر جديد، تنتهي دائمًا إلى خطوط متوازية غير قابلة للتفاعل فيما بينها.

القانون الرابع المسمى بالجدل، وفق قراءة الفيلسوف الألماني هيجل، وتبنته بعده الفلسفة الماركسية، يتحدث عن عملية التفاعل التي تحدث خارج وداخل الإنسان، وفق ما يذكر عصمت سيف الدولة في "منهج جدل الإنسان"؛ "أما القانون الرابع وهو 'الجدل'، الذي لا يتم إلا بتقابل نقيضين في محتوى واحد، والتناقض يؤدي إلى صراعهما الذي يستمر إلى أن يُحل التناقض. فيخرج منهما، أي من باطن الشيء الذي اجتمعا فيه، شيء ثالث مختلف عنهما. وبالتالي، يعتبر بالنسبة إليهما خطوة إلى الأمام، أو تقدمًا في جوهر العملية الجدلية، أن يجتمع نقيضان. وحيث لا يوجد تناقض لا تقوم عملية الجدل، أو لا يوجد صراع. وإن وجد التناقض، فلا بد من الصراع، ولا بد أن ينتهي هذا الصراع إلى خلق جديد. فالجدل بهذا المعنى هو عملية خلق وتجاوز وإضافة. إنه خطوة إلى الأمام تحل من خلالها مشكلة، تصبح من الماضي، ويتحقق بها جديد في المستقبل، نطلق عليه مصطلح 'التطور'".

يبدو أن هناك شيئًا في بنيوية هذه الثنائية القطبية داخل ثقافتنا، يمنع الجدل فيما بينها، وبالتالي يمنع حدوث التطور. تحمل الثنائية صورة من صور التناقض التي يقول بها القانون الرابع للجدل، ولكن في صورة خاملة غير فعالة لا تنتج مُركَّبًا جديدًا يدفع عجلة التطور.

تحول جسد المجتمع ككل إلى عقدة مُركَّبة للغاية. ربما أصبح مرض الثنائية القطبية الذي يعطل التعدد وإنتاج الأفكار الجديدة، ومعها خلافات جديدة، جزءًا أصيلًا في الشخصية، ويعبر عن نفسه من خلال هذه الاستقطابات الحادة لثنائيات عديدة.

ربما يتم تسكين صراع الثنائيات المطروحة على حياتنا بدلًا من تنشيطه، حيث يتطلب الأمر اتخاذ مواقف جذرية في الحياة للانتقال للمكان الآخر النقيض، وإعادة تمثل الفكرة ذاتيًا. وربما يخضع فكر المجتمع وحواراته وطريقة نقاش مشاكله لنظرة أحادية، قد يكون لها جوهر ديني، غير قابلة للانقسام والحوار، وكل ما يحدث من نشاط فكري ومحاجّات ليس إلا نوعًا من الانقسام أو التعدد الظاهري لهذه النظرة الأحادية.

بمعنى أن أي حوار بين قطبين متناقضين يكون مغلفًا بطبقة من التعاطف الذاتي، مثل الشرنقة التي تمنع خروج الفراشة، أو الأفكار المناقضة لها. فالعاطفة والخيال الشخصيان يُحجِّمان التفاعل والانفتاح على الآخر النقيض، باستثناء لحظات جذرية، سواء في حياتنا الشخصية، أو حياة الشعوب، ينجح فيها الانقسام لأي نظرة أحادية، ويخلق نقيضًا له قادرًا على الجدل والاستمرار.

لكن في الحالات العادية، تظل هذه النظرة الأحادية غير القابلة للانقسام من خلف الثنائية القطبية، لتشير إلى أن كل شيء في الكون خرج من جوهر واحد، إلهي، كما يشير الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا في كتابه "علم الأخلاق"، فيقول بأن "الجسد والعقل جوهر يمثل صفتيّ الفكر والامتداد، فالعقل والجسد هما صفتان للجوهر الواحد. فلكل جسد عقله الخاص، وموضع الفكرة التي تشكل العقل الإنساني هي الجسد، وهي صفة معينة للامتداد وليس شيئًا آخر. أي أن كل ما يشعر به الجسد باعتباره إحساسًا، يشعر به العقل باعتباره شعورًا أو فكرة".

بمعنى آخر، لا انفصال أو ثنائية بين الفكر والمادة. فالاثنان متداخلان، ليسا طرفي نقيض.

فأي ثنائية تصادفنا ونغوص فيها، وتظهر على سطح حياتنا المملة والفاترة، لها جوهر واحد، مرتبط بشكل معين من الإيمان. وبسبب هذا الجوهر غير المفعل والساكن، وكلي الوجود، لا يحدث بين عنصريها الصدام داخل النفس، أو خارجها، ربما لأن الإيمان يحل مكان الجدل.

فالعاطفة/الذاتية، التي يمنحهما الإيمان، تسحب جزءًا كبيرًا من تفاعل هذه الثنائية، لأن قطبيها أصبحا متشابهين، أو غير متناقضين.

كسر الثنائية

ربما أهمية الثنائيات سواء في الثقافة أو الطبيعة أو الأديان، مثل الليل والنهار، الحياة والموت، الجنة والنار، الذنب والثواب، الملائكة والشياطين، الله والشيطان؛ أنها تساهم، كثنائيات بريئة قبل تحميلها بإرث التفاعل والصراع، في إقامة توازن فكري أو تكامل أبدي لحفظ نظام الحياة والطبيعة،

أحيانا أسأل نفسي؛ هل هذه الثنائية الهشة التي تطفو على سطح ثقافاتنا ولا تنتج جدلًا حقيقيًا، ثنائية قدرية وإحدى سماتنا الشخصية، حتى لو أخطأت التعبير عن نفسها؟ وهل نقدي لها يرجع لتمسكي بنظرية أوروبية المنشأ، تقوم على تفاعل الأضداد الذي ينتج حوارًا ووعيًا جديدين؟ هل هذا الوعي ذو المنبت الأوروبي قابل للتكرار في سياقات أخرى؟ وهل يمكن أن يقوم تطورنا، إن جاز التعبير وصحته، على محاور أخرى ليس من بينها جدل الأضداد؟ وهل هناك جسم لم يُكشف عنه في بنية المجتمع، لأن التشخيص أخطأ؟ هل هناك "أحادية" أصلها ديني تشغل جوهر المجتمع، قابلة للانقسام وإقامة جدل حقيقي؟

اعتقد أن مستخدم السوشيال ميديا الآن، ليكسر هذه الثنائية الخاملة، لا بد أن يتحلى بالموضوعية وأن ينحي الذاتية التي يكمن فيها شجن الأحادية وخلودها. من المهم أن يكتشف الآخر النقيض داخله، والمجتمع من ورائه، وهذا لا يتم، كما أشرت من قبل، إلا بتجارب كبيرة، يتجرد فيها من نظرته الأحادية العاطفية لرأيه، ويذهب إلى هذا الآخر/الضد، ليس للقضاء عليه، بل لإقامة سجال متكافئ معه.

والمجتمع، خارج السوشيال ميديا، يُنتظر منه خوض هذه التجارب الحدية، لاكتشاف الحجرة الأخرى الضد التي يراقب فيها نفسه ويقيِّم سلوكه خارج مفهوم الثواب والعقاب، ليكتشف الآخر، الذي هو بداية اكتشاف التعدد. ربما عندها يمكن أن ينتج هذا الرأي الثالث، المولود المنتظر داخل المجتمع، ليس ممثلًا في فريق أو كتلة أو حزب، ولكن داخل الأفراد، أو داخل الرأي الأحادي نفسه.

الحب بوصفه جدلًا

الحب من الأشياء التى تنتج الجدل على المستوى الشخصي. هو نظام شعوري يجعل الآخر حاضرًا ضمن الذات ومشروعها، كجزء من ثنائية الأنا والآخر القديمة والأصيلة. إذا حدثت هذه الإزاحة الشخصية لحضور الذات من أجل حضور الآخر، يمكن على المستوى الأكبر أن يتحول هذا الحب إلى تفاعل مستمر، ويمكنه أن ينتقل لنظم تفكير أكبر، يستند على القبول والتفهم، والسماح بوجود مكان داخلي في التفكير لهذا الآخر بشكل عام.

من هنا صعوبة الحب أيضًا، لأنه يقتص من "أحاديتك" أو "أناك" المستيقظة دومًا للدفاع عن نفسها، ويدخلها في صيرورة متغيرة غير مأمونة العواقب. ربما هذه المخاطرة، أو التجربة الجذرية، هي التى ستنتج القبول للفكرة الأخرى واستمرار جدلها داخلك رمزيًا وماديًا.

ليس هناك حب دون تخلٍّ، وأي ذات هي مشروع للزيادة والنقصان.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.