نظرة إلى "خزان" غسان كنفاني

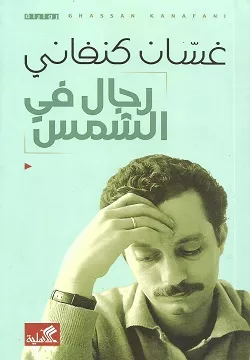

لا أعرف كيف خطرت فكرة رواية رجال في الشمس ورمزيتها شديدة الذكاء والبساطة على خيال الروائي الفلسطيني غسان كنفاني. كانت روايته الأولى التي كتبها وهو في السابعة والعشرين من عمره. اختار خزان شاحنة مياه ليكون ساحة الحدث الرئيسي، حيث يموت أبطاله الفلسطينيون وهم بداخله، يعبرون الحدود خلسة من البصرة إلى الكويت، حيث الجنة المنتظرة التي ستعوضهم نكبتهم.

تحول الخزان إلى مكانٍ رمزيٍّ، يمكن النظر إليه بأكثر من طريقة.

تُصنَّف هذه الرواية ضمن أدب المقاومة، الذي كان غسان نفسه أحد من وثّقوه بعد النكبة. ولكنه في النهاية، وفقًا لنظرته وطريقة تناوله، أدب يمتلك منذ نشأته هذه النظرة غير المباشرة للمقاومة، فكلُّ ما يمس الروح الفلسطينية، وكلُّ الأعراض الناتجة عن النكبة، باختلاف طريقة التعبير عنها؛ كانت تصنف ضمن هذا النوع من الأدب.

تعدد الحدود أمام الفلسطيني

تحكي الرواية حكاية ثلاثة فلسطينيين من ثلاثة أجيال مختلفة يعيشون في المخيمات، ولا يملكون أي جوازات سفر: أبو قيس من الجيل الأكبر، وأسعد الثوري من جيل الوسط، ومروان التلميذ في الثانوي، دفعهم الفقر والبحث عن حياة أفضل من عيش المخيمات، للهرب إلى الكويت حيث الجنة المنتظرة.

ولكنَّ الوصول إلى هذه الجنة يفرض عليهم أولًا العبور على الجحيم الذي تمثله شمس صحراء أغسطس بعيدًا عن أعين رجال الحدود.

داخل أيِّ عمل فني أو أدبي دائمًا ما يُواجَه الفلسطيني بالحدود، في كلِّ مكان يذهب إليه يصحب معه أرضه وحدوده: نقاط تفتيش وأسلاك شائكة وجدران عازلة، كونه فقدَ الأرض المنبسطة، التي كان انبساطها هو الحدود المنسية، فطاردته الحدود أينما حلَّ في صورتها المتحولة.

يتفق الثلاثة مع أبو الخيزران، وهو سائق شاحنة مياه فلسطيني، يعمل عند أحد التجار الكويتيين، على تهريبهم للكويت نظير مبالغ مالية. كان السائق معروفًا لدى رجال الحدود، فلا يفتشون شاحنته.

يمرُّ غسان كنفاني على أعماق أبطال روايته مرورًا سريعًا، فالرواية قصيرة والأبطال لا يحتاجون سبرًا لأعماقهم، فوراءهم نكبة كفيلة بشرح كل شيء، وتحديد مكان الجرح النفسي داخل أبطاله.

تحت شمس الصحراء

قبل الوصول إلى نقطة التفتيش الأولى عند حدود العراق، في البصرة، اتفق معهم أبو الخيزران أن يختبئوا داخل خزان المياه قبل خمسين مترًا من نقطة التفتيش، لمدة لن تزيد عن ست دقائق، سيمضي فيها تصريح العبور.

ينفذ وعده، وتنجح نصف خطة العبور إلى الجنة الكويتية، بعد أن كادوا يفطسون من جهنم الصحراء وحرارة حديد الخزان.

لم يتبقَّ لدخول الكويت سوى نقطة حدود ثانية وأخيرة. وبالفعل، قبلها بخمسين مترًا، عاودوا الكرّة. ولكن هذه المرة قرر موظفو الحدود المزاح مع أبو الخيزران وإلقاء النكات عليه قبل أن يختموا أوراقه، وهو صاغر لدعاباتهم، وقلبه، وقلوبنا كقراء، مع هؤلاء المختبئين داخل الخزان.

مرَّ زمن ثقيل لا يقل عن 15 دقيقة، حسبه كل قارئ ولم يُشِر إليه الكاتب، متنقلًا مع أبو الخيزران بين المكاتب، والضحكات، وهذا العبث الإنساني.

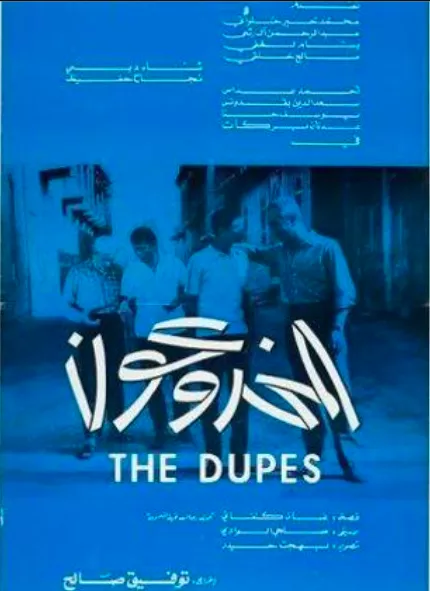

في تلك الدقائق الفاصلة كان قلبي يرجف بالفعل. كتمت أنفاسي مع هؤلاء الذي مرت على موتهم سنوات طويلة، منذ نشر الرواية عام 1963، وظهور فيلم "المخدوعون" المأخوذ عنها، للمخرج المصري توفيق صالح عام 1972.

رغم توقع الموت منذ بداية الرواية، كان موتهم طازجًا وكأنه يحدث للمرة الأولى، وكأنها أيضًا ليست رواية بل حقيقة، تحدث لحظة بلحظة أمام أعيننا، نحن المتفرجين على المشهد العبثي للحياة.

ربما التعاطف الذي نشأ مع الرواية وأبطالها لم يكن فقط بسبب موتهم، ولكن من صورة الموت بفعل الاختناق. هناك قداسة للموت بهذه الطريقة، كأننا نحن أيضًا كقراء نتشارك معهم تجربة نفاد الهواء من حويصلاتنا الهوائية.

بعد الانتهاء من ختم الأوراق، يعود أبو الخيزران مسرعًا ليفتح فوهة الخزان وينادي عليهم، لكن ما من مجيب. ينزل إلى القاع، ويسحب جثامينهم إلى الخارج، ويلقي بهم في مكب للنفايات، حتى يعثر عليهم عاملو النظافة صباح اليوم التالي.

ولكنه يعود ليفتش في جيوبهم ويسلبهم أموالهم، ويتركهم وفي رأسه سؤال، لماذا لم يطرقوا جدار الخزان؟

كان سؤاله لنفسه، وربما سؤال الكاتب للجمهور، دليلًا على استمرار فكرة المقاومة، أو أهمية الإعلان عن الغضب والاحتجاج بدلًا من الموت في صمت. سأتجنب هذا الطريق الذي سار فيه التفسير النقدي للرواية لهذه الجملة المفتاح، وسأركز أكثر على علاقة الخزان ورمزيته في هذا العمل المهم.

حصان طروادة

يمكن اعتبار خزان المياه مثل حصان طروادة، الذي سيتسلل بداخله الراغبون في الجنة، عبر أبواب إمارة الكويت الغنية.

وربما يمكن أيضًا اعتباره شرنقة، أو ساحة للبعث، لاحتوائه جثث اللاجئين الفلسطينيين الذين ماتوا داخله، وبالتالي تُكمل الذاكرة رحلة بعثهم. فالتحول هنا جزء من فكرة أكبر تخص مفهوم الذاكرة الممتدة التي تتجاوز الموت، بل وتحتفظ بالقضية عبر الموت والبعث، فالموت جزء أساسي من استمرارها.

المفارقة كانت اختيار رمز الحياة؛ الماء، ليكون مكانًا للموت. فهناك تحول أيضًا في طبيعة المادة ووظائفها. كلُّ الأشياء في رحلة التحول تفقد هويتها الأصلية وتنقلب على نفسها. يقف خزان المياه في منتصف مسرح الرواية ويُسلَّط عليه الضوء الشديد كساحة للتحول. وعدا ذلك من أماكن؛ ديكورات ثانوية مرتجلة وأبطال ثانويون مرتجلون.

تقف القضية الفلسطينية خلف هذا التحول، أو هي جزء منه. تتحول إلى ذاكرة، أو رمز مركب شديد الكثافة، وهو ما صاغه غسان كنفاني الذي ربما صدق بأن هذه القضية وهذا الشعب لن يعودا كما كانا إلا عبر تحولات الموت/البعث.

ربما صدمته في صباه معجزة الخروج من وطنه، هذا التحول الجذري في حياة الفلسطينيين. ولم يلمس أي أمل في معجزة موازية للعودة القريبة، لذا فكَّر في هذا المركب البديل للعودة، أو صياغة جديدة متسامية لمعجزة العودة، توازي معجزة الخروج تمامًا.

ربما لهذا السبب خطرت هذه الفكرة الذكية والمركبة، باختيار خزان المياه بتعدد دلالاته كمكان للموت، على عقل الروائي "الشاب". كانت النكبة في مرحلتها الأولى، بالرغم من النكران، ما زالت طازجة، والفاجعة طازجة، فبدت كالمعجزة في حدوثها. فلم يخرج شعب من قبل بالصورة نفسها من أرضه ويتحول إلى لاجئين، وإنما جاء المستعمر وعاش مع الذين احتلَّ أرضَهم. لم يحدث أبدًا تفريغ أرض بالكامل من شعبها لصالح المستعمر، وتهريب الشعب في المنافي الإجبارية والاختيارية.

ربما هذه المعجزة التي تحققت والصورة التي أُخرجت لها هي التي فرضت على غسان كنفاني اختيار هذه الرمز الذكي، متعدد الوجوه. وربما أيضًا هناك أصل واقعي لهذه الحكاية، لفلسطينيين ماتوا داخل خزان سعيًا وراء أرض جديدة، استفاد منها غسان كنفاني لينسج على هيكلها الخارجي حكايته.

التحول الانقلابي

يذكِّرني هذا الاختيار الذكي والفاجع، وهذا التحول الانقلابي في حياة شعب، ولو من بعيد، باختيار كافكا لمصير بطله جريجور سامسا، بطل رواية التحول، الذي يصحو من النوم ليجد أنه تحول فجأة إلى صرصار مقلوب على ظهره. هناك شبه في بساطة الاختيار وتعدده، وأوجه التأويل لكل من خزان المياه والإنسان الصرصار.

قد يكون عدم طرقهم على جدار الخزان هو ما سمح لهذه الرواية أن تكتمل

الصرصار بطل كافكا يظل يحمل عقله وجوهره الإنسانيين، فالتحول حدث في المظهر الخارجي فقط. أما في رواية غسان كنفاني فالتحول جذري معنىً ومبنىً، فيتحول خزان المياه، رمز الحياة، على سبيل المثال، إلى ساحة تعيش فيها النكبة الفلسطينية.

هناك تركيز على مفهوم التحول، الذي يصيب كلَّ شيء، كونه أحيانًا، هبوطًا في السلم الوجودي، يأتي مصحوبًا بارتفاع درجة الوعي بشقاء هذا الوجود.

التحول جزء من الفكرتين، وأيُّ تفاصيل أخرى هي ملحقة بهذا التحول الرمزي. لا ينتهي الرمز بنهاية الروايتين، بل يظل هناك استمرار له، لتمدد رمز التحول في المخيلة، سواء لصرصار كافكا، أو لخزان مياه كنفاني. لاحظ أنَّ موت الرجال الثلاثة ليس هو النهاية، بل جزء من رحلة هذه الذاكرة الممتدة.

موتهم صامت في الخلفية

هناك شاعرية في تصوير مشهد ختم أوراق العبور. وسط النكات والضحك من طرف رجال المكتب، كان الرجال في الخزان يموتون، دون أي إشارة لهذا الموت، كأنه جزء من الخلفية الصامتة لهذا المشهد العبثي.

المخيف في هذه الرواية هو الجزء غير المحكي الصامت الذي نرى نتيجته ولا نعيش أحداثه. حداثة غسان كنفاني الروائية هي امتلاكه لمثل هذه الزاوية في النظر.

خلال لحظات موتهم لا تنقلنا الكاميرا إليهم، أو ترصد تطور حالتهم، بل تظل مسمَّرة مع السائق والموظفين، لذا جاء موتهم صامتًا في الخلفية. وأعتقد أنَّ سؤال كنفاني "لماذا لم يطرقوا جدار الخزان؟" كان زائدًا، لأنه كان من الصعب الانتقال بالكاميرا ليسجل بها موتهم.

ربما فقدَ الموت، في هذه الحالة، جلاله أو جماليته التي كان يحرص عليها الروائي، ولسارت الرواية في مسار آخر شديد المباشرة: سيتم العثور عليهم، وإنقاذهم ثم سجنهم، وغير ذلك. وهذا سيؤدي إلى المزيد من تسطيح الرمز الذي يبحث عنه الروائي ونظرته لأدب المقاومة.

قد يكون عدم طرقهم على جدار الخزان هو ما سمح لهذه الرواية أن تكتمل. ليست الرواية فقط ولكن طريقة النظر لأدب المقاومة. وربما أيضًا النظر إلى "لماذا لم يطرقوا جدار الخزان؟" باعتبارها جملة غير مباشرة، لا يعني أنَّ الطرق على جدار الخزان هو دليل المقاومة المستقبلي، ربما الصمت له تفسير آخر، والعزوف عن الطرق، له تفسير آخر أيضًا.

ربما كانت القضية الفلسطينية ثاوية خلف هذا الصمت وهذا العزوف عن الطرق. ففي زمن كتابة الرواية كانت ما زالت بريئة، تُشكِّل معجزة صافية ومروعة، فجاء التعبير عنها على هذه الشاكلة الرمزية البريئة، والانقلابية في آن.

رجال آخرون في الشمس

في يوم الأحد 18 أغسطس/آب 2014 عقب فض اعتصام رابعة العدوية، حدث موت مشابه، داخل صندوق عربة ترحيلات لا تزيد قدرتها الاستيعابية عن 24 فردًا، حشر بها 45 رجلًا أُمسك بهم أثناء فض الاعتصام. مات منهم 37 مختنقين بالغاز، في حرارة شمس أغسطس، في ساحة سجن أبو زعبل، وقد مضى على انتظارهم تحت الشمس حوالي ست ساعات، فيما باب العربة مغلق عليهم، بالرغم من صراخهم وطرقهم الذي لم يتوقف من الداخل.

وعندما فتحوا لهم الباب، أخيرًا، وجدوهم جثامين مكومة فوق بعضها بعضًا.