قضيتنا الفلسطينية إنسانية وليست طائفية

ماذا لو لم تكن فلسطين أرض مقدسات مسيحية وإسلامية؟ ماذا لو كانت أرضًا في مجاهل آسيا أو أحراش إفريقيا؟ ألن تكون معركةُ أصحاب الحقوق الإنسانية، في أرضهم وهويتهم ووجودهم كأفراد وكشعب، معركةً عادلةً لذوي الضمائر الحرة؟ وماذا لو كان الشعب الفلسطيني شعبًا وثنيًا؟ هل سيقلل ذلك من تضامننا معه؟

بالتأكيد تزيد روابط القرابة والمصاهرة والدين والعرق وتشابه حالات الظلم من حجم التعاطف بين البشر، ومن ذاتية الشعور بالمشاركة في الأفراح والأتراح، لكن الغريب أن تجد شخصًا يتأثر لمقطع فيديو لعصفور أو قطة مع موسيقى شجية، ثم يتشنج هو نفسه قاطعًا بأن الصراع في فلسطين ليس صراعًا إنسانيًا، بل يؤكد أنه صراع ديني؛ ضد اليهود. وكأن هذا يقلل من تدينه، مثلًا. فهل المشترك بينه والحيوان والطير أكبر مما بينه وإنسان مظلوم مختلف في عقيدته؟!

لا أنكر أني كنت، في زمان غابر، واحدًا من هؤلاء المجروفين بتيار الخطاب الأيديولوجي الإسلاموي، الذي يرى في أيِّ صراع بعدًا عقائديًا بين "الحق" و"الباطل". كنت، في حداثة شبابي، أعمِّم في الدعاء على اليهود وأهتف للمسجد الأقصى ولفلسطين "الإسلامية"، ولم أكن أستسيغ عبارة "القدس عربية".

وقبل أن أترك صفوف جماهير الإسلاميين بزمن طويل نسبيًا، طورت موقفي، على الأرضية الدينية ذاتها، بحيث لم أعُد أعتدي في دعائي على غير المعتدين من اليهود. وبخطاب ديني أكثر إنصافًا وتركيبًا، أعدت فهم آيات "ليسوا سواءً" و"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين"، كما أعدت قراءة السيرة النبوية، وهي تخلو من تعميم الدعاء على المجموعات اليهودية، التي حارب النبي والصحابة أربعًا منها على مراحل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وخيبر، على الترتيب.

حتى القراءة الدينية المنفتحة قاصرة!

علمت أنَّ في اليهود المتدينين المعاصرين مَن هم ضد الصهيونية وضد قيام دولة لإسرائيل، مثل جماعة ناطوري كارتا، التي يرحب بها الشيوخ المناصرون للقضية، من يوسف القرضاوي إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب. لكنني، لاحقًا، أدركت أن الانسياق إلى تديين الصراع مع الصهاينة باعتبارهم يهودًا، أو حتى إلى إعطائه بعدًا قوميًا عربيًا، ما هو إلا استجابة لسردية أيديولوجية عنصرية تزيّف الحقائق، وتُخرِج الجريمة من كونها عدوانًا إنسانيًا يهمُّ جميع سكان الكوكب، إلى صراع ديني وقومي وثقافي بين مجموعتين بشريّتين، تصادف أن كانت بينهم بعض الاختلافات العقائدية والعرقية!

وخطورة القراءة الدينية للصراع أنها عرضة لاختلاف التفاسير والتأويلات بما يخدم رؤية حركية أو سياسية معينة. فالمسيحية للصهيونية في أمريكا، مثلًا، تدعم الاحتلال والإجرام دعمًا مطلقًا متطرفًا وفقًا لاعتقاد ديني فرعي، بأن تجميع اليهود في مكان واحد نهاية الزمان سيعجل بتحقق بعض نبوءات الكتاب المقدس وعودة المسيح وإقامة مملكته في الأرض.

وهكذا، تنفرد الإيفانجيلكال، المجموعة المسيحية الأصولية، بقراءة لاهوتية لمفهوم مملكة المسيح، مغايرة لتلك التي اعتادت الكنائس منذ قرون على تأويلها تأويلًا مجازيًا، تدفعهم إلى أخذ صف المجرمين على طول الخط، حتى ضد المسيحيين الفلسطينيين في بلد المسيح نفسه. والحقيقة أنهم يتطلعون إلى خلاص العالم من "شرور اليهود"، فهو دعم منطوٍ على احتقار دفين وكراهية، لكنه يتخذ موقفًا متطرفًا في دعم دولة الاحتلال المجرمة.

تكييف الصراع بحسب قراءتنا للنصوص الدينية سيفتح الأبواب على مصاريعها لتضارب القراءات داخل الدين الواحد وداخل المذهب نفسه. فنجد يهودًا ضد قيام دولة إسرائيل، ومسيحيين معها يؤيدونها بتطرف ضد أبناء وبنات طوائف أخرى من دينهم، في كنائس كانت هي مهد الديانة وحاضنتها الأولى. والأغرب أننا سنجد جماهير غفيرة من المسلمين تحتشد وتُعبّأ بالهتاف للمسجد الأقصى، وهم متغافلون، أو غافلون، أنَّ القدس الشرقية، بمساجدها وكنائسها، لم تكن محتلة منذ نكبة 1948 وحتى هزيمة 1967!

فهل "تحرير الأقصى" لصالح المسلمين، أو حتى "تحرير القدس" للمسلمين والمسيحيين معًا، هو طموح النضال وغاية الكفاح؟ أم أن الهدف إعادة الحقوق لأصحابها من المطرودين والمغتصبة أراضيهم وديارهم، حتى لو لم تكن أرضهم مجاورة لمسجد أو كنيسة؟

ما اتفق عليه المسيري وجويل بينين

ربما يكون بين عبد الوهاب المسيري، المصري المسلم، وجويل بينين، الأمريكي اليهودي والصهيوني السابق، من اختلافات في النشأة والتكوين والإسهامات المعرفية أكثر مما بينهما من اتفاقات.

الصراع في جوهره استعماري استيطاني إحلالي، مع آلة تعبئة توظف الخطاب الديني ولا تعمل بمقتضاه

الأول كان أستاذًا في الأدب الإنجليزي وكاتبًا في عدة حقول معرفية ترك فيها أثرًا لا يمكن إغفاله، مهما نقدنا بعضه، أو كله. والثاني مؤرخ أكاديمي مرموق، ورئيس أسبق لقسم التاريخ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان صهيونيًا لفترة قصيرة من شبابه لكنه "تاب" إلى إنسانيته بعد أن عاين بنفسه عنصرية واستعمارية المجتمع الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

للمسيري موسوعة معرفية ضخمة عن "اليهود واليهودية والصهيونية"، استغرق في جمعها وتحريرها ربع قرن. ولبينين دراسة مهمة عن "شتات اليهود المصريين" استغرق فيها عقدًا كاملًا ليجمع مادتها من خمس قارات، ما بين وثائق ومراجع ومقابلات حية.

من بين ما اتفق عليه المسيري وبينين أنَّ الصراع في أرض فلسطين ليس يهوديًا ضد مسلمين ومسيحيين، مهما استخدم أمثال نتنياهو خطابات دينية ونبوءات التوراة للحشد والتعبئة. فالصراع في جوهره استعماري استيطاني إحلالي، مع آلة تعبئة ضخمة توظف الخطاب الديني ولا تستجيب له بنزاهة أو تعمل بمقتضاه، بل تستنطقه بما يخدم قرارات المنظمة الصهيونية العالمية.

في دراستي لتاريخ سيناء الحديث، اطلعت على دراسات وثَّقت طلب وفد الصهيونية، برئاسة تيودور هرتزل شخصيًا، إلى بطرس غالي الجد، بصفته رئيس الوزراء ووزير المالية، ثم إلى اللورد كرومر، بصفته المندوب السامي البريطاني على مصر، لتخصيص مساحة واسعة في شمال ووسط سيناء لإقامة مستعمرات يهودية بمقابل مادي وحق انتفاع لمدة 99 سنة.

كانت تلك الزيارة سنة 1903 لاستطلاع أرض سيناء التي أعجبتهم ورسموا مخططات لاستزراعها وإقامة خط سكك حديدية فيها، بل إنهم أول من فكر في ربط سيناء بالنيل عبر سحّارات من تحت قناة السويس. لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل وزارة المستعمرات البريطانية. وفي الوقت نفسه، كانوا يدرسون مقترحًا بإنشاء دولتهم في قبرص أو أستراليا.

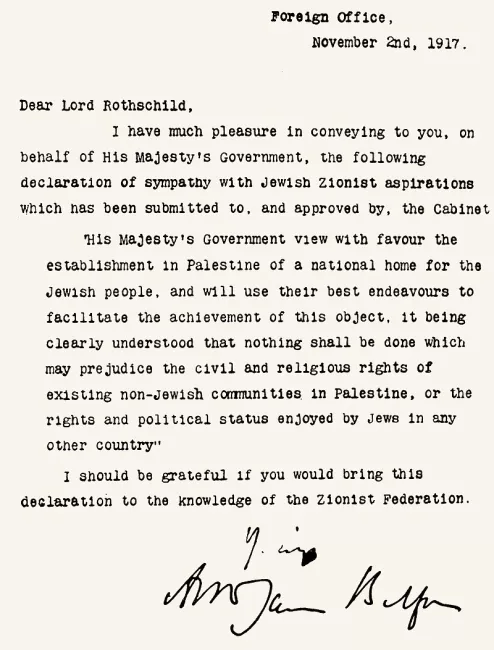

رُفض اقتراح أستراليا لأنها ستعزلهم عن خطوط التجارة الدولية المهمة. واستبعدت قبرص خوفًا من تعرضهم للحصار والعزلة في جزيرة بعرض البحر المتوسط إذا تقلّبت السياسة الدولية. ولما فشلوا في مقترح سيناء، الذي أحيوا أجزاءً من خطتهم لها بعد الاحتلال في 1967، استقر رأيهم على فلسطين، التي روّجوا، كذبًا، أنها "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ثم كانت اتفاقية سايكس-بيكو ووعد بلفور، وبدأت رحلة النكبة التي استغرقت ثلاثة عقود من الإجرام والتآمر.

فإذا كانت سيناء، مهبط الشريعة والتوراة، تسهِّل إيجاد سردية دينية بديلة عن إحياء هيكل سليمان في القدس، فماذا كان سيخترع حاخامات الصهيونية ليقنعوا يهود العالم بقدسية قبرص أو أستراليا، إذا كانت خطة الاستقرار في إحداهما هي التي وُضِعت محل التنفيذ؟!

فهل الصراع، حقًا، ديني تلمودي، أم أنَّ قدسية الصراع، من ناحيتهم، بــ"أستك" مطاط؟

تمييع العقيدة وتطبيع نجيب محفوظ!

لكنَّ الحديث عن الإنسان وحقوقه، أيًا كان أصله العرقي ومعتقده الديني وانتماؤه الثقافي وموقعه الطبقي والجغرافي، لا يُرضي ذائقة المشحونين بخطاب ديني يعلو بالتعبئة إلى درجة التطلع إلى الاستشهاد في سبيل المقدس. وهؤلاء يرون في الخطاب الإنساني رخاوة وتمييعًا للعقيدة.

حتى العروبيّون والقوميون، وجدناهم يستخدمون خطاب الوحدة الوطنية والقومية بين المسلمين والمسيحيين العرب في مقابل الصهاينة اليهود. وهم في ذلك يُغفِلون ثراء التنوع الديني لدى العرب، الذي يشمل يهودًا يمنيين وعراقيين ومصريين وتوانسة ومغاربة، بل إنهم أيضًا يمارسون إقصاءً مزدوجًا؛ بتهميش المكونات الثقافية والعرقية الأخرى في البلدان العربية، خصوصًا في إفريقيا العربية.

هؤلاء وأولئك يدفعوننا دفعًا إلى استخدام خطاب ديني مناهض، وإلى تذكيرهم بما لا يحبون سماعه.

ففي حديث الدين، الذي أتحفظ على سرعة اللجوء إليه في الأمور الجدلية، لأسباب يطول شرحها، فمن السهل أن نجادلهم بحلف الفضول الذي قال عنه النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، إنه لو دعي إلى مثله في الإسلام، أي بعد الرسالة وانقضاء زمن الجاهلية، لأجاب.

وكان هذا حلفًا ينصر الضعيف والمظلوم ضد الظالم المعتدي، أيًا كان شخصه أو قبيلته أو عقيدته. وفي القرآن أمرٌ للذين آمنوا بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم والوالين والأقربين (سورة النساء)، وأمرٌ ثانٍ بأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا تحملنّهم كراهية قوم عادوهم في دينهم على ألا يعدلوا؛ إذْ العدل أقرب للتقوى (سورة المائدة).

فلو كان الصهاينة مسلمين، مثلما كان التتار بعد إسلامهم الشكلي قديمًا، والدواعش حديثًا، لوجبت مناهضتهم ونصرة ضحاياهم، حتى لو كانوا من اليهود أو من أية ديانة أو ملة أخرى، كاليزيديين أو الصابئة في العراق. هذا هو الدين الذين يزايدون علينا في التمسك به والانصياع لأوامره!

وأما القوميون المعادون لليهود، المعتزّون باللغة والثقافة العربية، فإليهم أهدي صفحة كئيبة ثقيلة في التاريخ العربي لم يتخذ فيها موقفًا مضيئًا معتبرًا إلا اليهودي المصري الوطني الشجاع، شحاتة هارون، الذي يستحق مقالًا تفصيليًا عن سيرته الزكية.

ففي زيارته للقاهرة عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، طلب مناحم بيجين الذهاب للمعبد اليهودي في شارع عدلي بوسط العاصمة. وهناك، أصرَّ المحامي والمناضل الشيوعي شحاتة هارون أن يدخل، رغم محاولة السلطات منعه. وفي بهو المعبد وقف يوبخ بيجين رافضًا زيارته لمصر وللمعبد، ورافضًا السلام الناقص الذي ضيع حقوقًا لم تسترد بعد، ومنها الأرض العربية في فلسطين.

في إحدى محطات الزيارة نفسها لم يخفِ نجيب محفوظ، أديب نوبل، بهجته وهو يحضر حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية، كما يظهر في فيديو نادر!

أما التفرقة بين اليهودية كديانة، والصهيونية كأيديولوجية قومية عنصرية طائفية متطرفة، أو بين اليهود، على تنوعهم الكبير جدًا، والصهاينة والمتصهينين حتى من غير اليهود، بل من العرب والمسلمين أنفسهم، ومنهم المحجبات بـ "زيادة" وأصحاب الأزياء التقليدية من أشمغة وعقالات وبرانس، ففي ذلك تفاصيل كثيرة طويلة تملأ كتبًا وموسوعات.

فهل نُذكَّر الإسلاميين بضرورة قراءة موسوعة عبد الوهاب المسيري "اليهود واليهودية والصهيونية"؟ أم نذكّر القوميين والعروبيين أن تلك الموسوعة الضخمة لم تكن لترى النور لولا دعم وتمويل عرّاب الناصرية وكاتب "الميثاق"، محمد حسنين هيكل، مؤسس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بغرض التعمق في دراسات العدو الإسرائيلي؟!

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.