ما السياسة وراء الودائع الخليجية؟

خلال السنوات الأخيرة اتجهت دول خليجية لسياسة ترك مبالغ مالية في حافظة ودائع البنك المركزي، في مقابل فائدة مدفوعة من البنك، كواحدة من أشكال المساندة لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر، ولسعر صرف الجنيه بالتبعية.

المشكلة أن هذه السياسة التي بدأت كواحدة من أشكال التضامن مع مصر، في سياق اضطرابات ثورة يناير وأحداث 30 يونيو 2013، استمرت على صورتها الودية تلك رغم تضخم دورها في المالية المصرية. إذ لا توجد حتى الآن قواعد واضحة لمنحها أو لسحب أجزاء منها.

تجاوزت "الودائع" كونها نوعًا من المساعدة العابرة، وصارت أشبه بأشكال "التكامل الإقليمي" التي تقدمها تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي لأعضائها المأزومين بهدف حماية سمعتهم المالية، إلا أنها لا تتم بالصورة "المؤسسية" التي نراها على الشاطئ الآخر.

في هذا المقال أحاول تتبع بداية وتطور سياسة الودائع الخليجية في مصر، وتوضيح كيف يقلل بقاؤها رهينة لمفاوضات الغرف المغلقة بين صناع القرار من جدواها في حماية الوضع المالي لمصر.

تطور سياسة الودائع الخليجية

في 2012 تركت السعودية(*) وديعة لدى البنك المركزي بقيمة مليار دولار. وكانت حينها الدولة الخليجية الوحيدة التي تترك مبلغًا بهذا الحجم لأجل طويل للغاية، يمتد حتى 2020.

مثلت هذه السياسة نوعًا من المساندة. صحيح أنها لا ترقى لمستوى المنح المباشرة، المبالغ التي لا ترد، إذ أن لكل وديعة أجل وندفع عليها فائدة أيضًا، إلا أن وجه المساندة هنا أنها توفر تمويلًا يمكن التفاوض على شروطه مع المانح، على عكس التمويلات التي نجمعها من السوق، مثل سندات اليورو، والتي لا تعرف معنى الصداقة ولا التضامن، وتخضع فقط لشروط السوق.

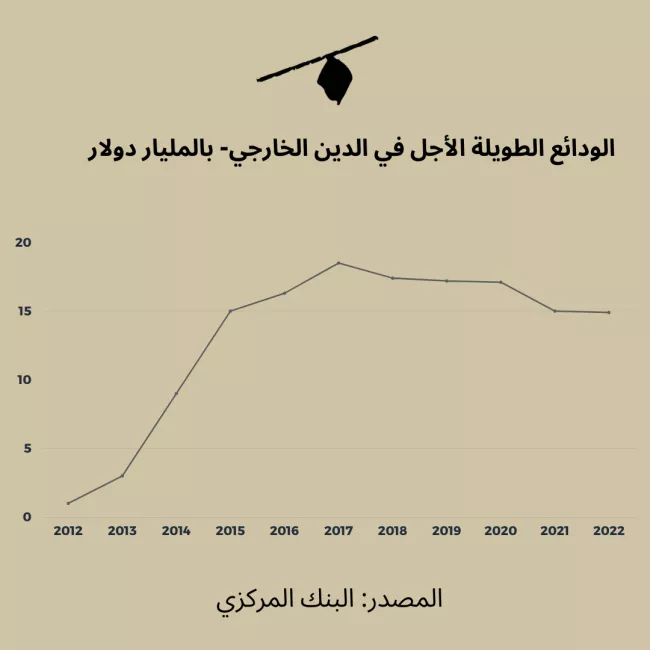

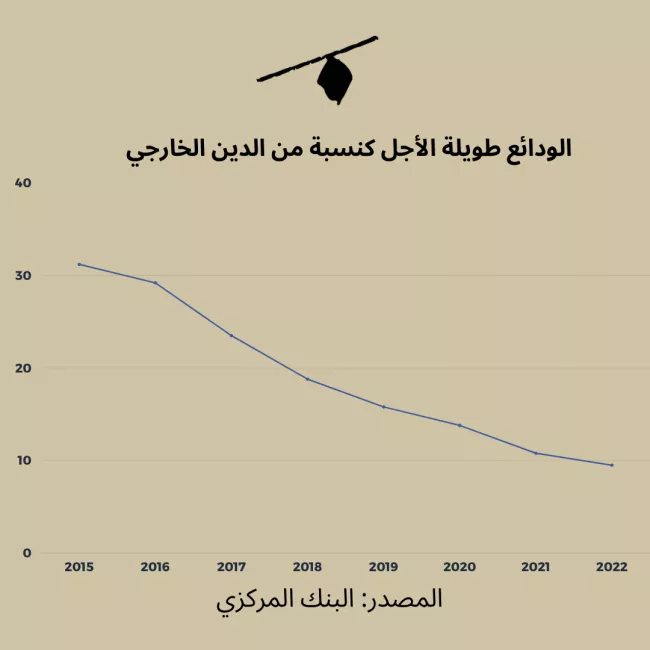

بعد أحداث يونيو 2013، انضمت الكويت والإمارات لسياسة الودائع، وبطبيعة الحال كانت قطر خارج هذه المعادلة. ثم دخلت دولة غير خليجية على نفس الخط وهي ليبيا، حتى تضخم حجم الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي 15 ضعفًا في عام 2015، ومثلت في هذا العام أكثر من ثلث الدين الخارجي لمصر.

منذ هذا الوقت أصبحت الودائع محل اهتمام كبير من المحللين، فهم يتتبعون أخبار منحها لمصر وآجال انتهائها باعتبارها واحدة من العوامل التي تساعدهم على التنبؤ بحجم احتياطي النقد الأجنبي، وبسعر الصرف.

لكن فيما يبدو من بيانات البنك المركزي، كان عام 2015 ذروة تطور هذه السياسة، إذ لم تزد القيمة الإجمالية للودائع إلا بمعدلات بسيطة، بل واتجهت لاحقًا للتراجع.

لم يقتصر الأمر على تراجع السخاء الخليجي، ولكن قيمة الدين الخارجي نفسه كانت تتضخم بسرعة خلال السنوات التالية. لذلك، رغم استمرار سياسة الودائع حتى وقتنا الراهن، كان أثرها في مساندة مصر يتراجع مع تراجع نصيبها في إجمالي الديون المصرية، من أكثر من ثلث الديون إلى نحو 10% في الوقت الحالي.

لم يكن هناك منطقًا واضحًا وراء تحديد قيمة هذه الودائع ونموها وانكماشها. وليس مفهومًا على أي أساس تتجدد آجالها، ولماذا كان السخاء حاضرًا في 2015 وغاب عنا في الوقت الراهن مع أن أزمتنا أكثر عمقًا. كلها أسئلة لن تجد عليها إجابات في بيانات البنك المركزي.

إذا كان هكذا تُدار الأمور في منطقتنا، فكيف تُدار مثل هذه الأزمات في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي؟

تكامل لا مساعدات

بعد الأزمة المالية الأمريكية في 2008، شهدت الاقتصادات الأكثر هشاشة في الاتحاد الأوروبي أزمات مديونية لاحقة، امتدت من اليونان إلى إسبانيا وأيرلندا والبرتغال. رد الفعل الأوروبي في البداية كان السعي لحماية هذه الاقتصادات المأزومة من الانهيار، لكن لاحقًا بدأ الأوروبيون التفكير في كيفية إيجاد نظام إقليمي يمنع تفاقم مثل هذه الأزمات.

ميكانيزمات الاستقرار المالي، كما سماها الأوربيون خلال تلك الأزمة، ضرورة تفرضها العديد من العوامل. أولها، أن الدول الغنية في المنطقة لا تستطيع الاستغناء عن الدول الأقل ثراء، فهي تحصل منهم على العمالة الرخيصة ولديها علاقات تجارية قوية معها. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، كان تداخل المصالح أكثر عمقًا بسبب العملة الموحدة.

والعامل الثاني الذي دفع لخلق هذه الميكانيزمات هو أنه هناك دائما الحاجة لوجود حل دولي للأزمات المالية المحلية. لا توجد دولة تستطيع الاستغناء بنفسها عن العالم، ومن المفترض أن مؤسسات بريتون وودز، وصندوق النقد، والبنك الدولي، هي المسؤولة عن تقديم المساندة الدولية للبلاد المأزومة عندما تنفد الحلول المحلية.

لكن تلك المؤسسات لا تقدر على استيعاب كل الأزمات التي تجري في العالم، ولذلك اتجه التفكير لضرورة وجود أشكال من الحلول الإقليمية التي تتم تحت إشراف الصندوق على وجه التحديد.

تقوم ميكانيزمات الاستقرار المالي في أوروبا على فكرة بسيطة، وهي أن الدول الأعضاء في المنظومة تتشارك في تمويل رأس مال لصندوق موحد. وهذا الصندوق سيقوم بطرح سندات يحصل من خلالها على تمويل، هذا التمويل سيكون متاحًا بشكل عاجل لتدارك أزمات الدول الأعضاء قبل تفاقمها.

لماذا إذن لا تطرح الدول المأزومة السندات بنفسها؟ لأن سعر الفائدة على سنداتها سيكون مرتفعًا للغاية بسبب توقع تعثرها في الأجل القريب، ومن ثم ستتراكم عليها الديون وتدخل في دائرة لا تنتهي من الاستدانة. أما عندما يكون وراء السند دول قوية مثل ألمانيا، سيصدر السند بتصنيف AAA، ومن ثم ستكون فائدته منخفضة للغاية.

هذه المساعدة ليست مجانية بطبيعة الحال، فتقديمها يتم في مقابل التزام البلد المأزوم بسياسات من التقشف لضمان عدم تمادي الدولة في طلب المساعدة. ويمثل التقشف في الإنفاق الاجتماعي الوجه القبيح لهذه الميكانزيمات، ولكن ميزة تطبيق هذه السياسة في سياق مؤسسي واضح هو خضوع هذه السياسات لنقاشات علنية، ولمنطق واضح، وراء توقيت وحجم المساعدة.

والمهم أيضًا في السياسة الأوروبية هو أن مجرد وجودها بشكل مؤسسي ومستدام، منذ أزمة الديون السيادية، يطمئن المتعاملين في الأسواق إلى وجود وسادة ستسقط عليها الدول الأعضاء في حالة تفاقم الوضع المالي، وهو ما يقلل من فرص حدوث الأزمات.

عودة للواقع العربي

في تقرير صندوق النقد الدولي عن اتفاق قرضه الأخير مع مصر في ديسمبر/كانون الأول من 2022، تتحدث المؤسسة الدولية عن دور أساسي للخليج في مساندة الوضع المصري من خلال شراء الأصول العامة ومد آجال الودائع في البنك المركزي.

يبدو واضحًا من تقرير الصندوق رؤيته لحاجة مصر الماسة لأشكال من التكامل الإقليمي لمساندة الوضع المصري. لكن الغريب أن تحتل سياسة الودائع هذا الاهتمام في نظر الصندوق، مع بقاءها على صيغتها "الودية" المتقلبة المزاج التي عهدناها منذ 2013!

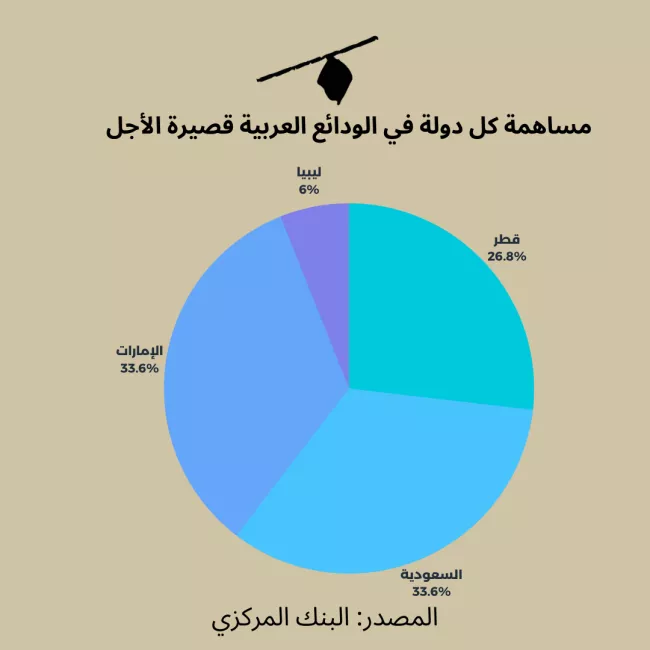

من جانبه، أبدى الخليج، بالإضافة إلى ليبيا، استعدادًا لافتًا لزيادة مساندة مصر في 2022. وتمثل هذا في المبادرة بتقديم ودائع بنحو 15 مليار دولار، ساهمت فيها قطر أيضًا بعد غياب طويل، لكن هذه الودائع كانت قصيرة الأجل. لذلك، فعلى قدر ضخامة المبلغ، إلا أن عمر هذه المساعدة لا يتجاوز عامًا واحدا، إلا إذا قررت الدول الخليجية مد أجل الودائع.

والحقيقة أننا لا نعرف لماذا حصلنا على هذه الودائع، التي تمثل حاليًا نصف الدين الخارجي قصير الأجل تقريبًا، ولا مدى إمكانية مد عمرها؟ وهذا في وقت باتت فيه الديون قصيرة الأجل تقترب من قيمة احتياطاتنا من النقد الأجنبي، ما يعني أن أي ضغوط بشأنها تمثل تحديًا قويًا أمام الحفاظ على احتياطات متماسكة تساند قيمة الجنيه.

ينتقل هذا الإحساس بالغموض أيضًا للأسواق التي تُقرض مصر، ومستثمرو الديون الذين يسعِّرون فائدة الديون الحكومية وفق إحساسهم بالمخاطر.

لاشك أن فوائد الديون المصرية كانت ستصبح أقل إذا توفر ميكانيزم عربي للاستقرار المالي، وبالتأكيد يحتاج الخليج لذلك مثلما تحتاج إليه مصر. ليس فقط لاعتماده الكثيف على العمل والتجارة المصرية، ولكن لما له من مصالح مباشرة داخل البلاد، تتمثل في استثماراته الضخمة. ويكفي أن نشير إلى أنه في الربع الرابع من 2022 كانت السعودية أكبر دولة من حيث صافي الاستثمارات المباشرة، تليها الإمارات.

(*) البيانات الخاصة بالودائع لدى البنك المركزي جمعها كاتب المقال من أعداد متفرقة لنشرات للبنك المركزي تصدر تحت عنوان تقرير الوضع الخارجي.