كيف قطعت مصر أطرافها؟

رحلة انتقال الثروة والثقل السياسي من الهوامش إلى المركز

عاش المصريون من أجيال مختلفة صورًا عديدة من العمل السياسي العلني الذى ترعاه الدولة، في ظل اختلاف نوع وخصائص الطبقة المسيطرة على الحكم. فالأجداد عاشوا زمن الأفنديات والأحزاب، والانتخاب على درجات، والانتخاب الحر المباشر، وعاشوا السنوات الأخيرة من حكم الوفد، وعاشوا ليلة 23 يوليو 1952، وما بعدها من ممارسات.

ولكن القاعدة الاجتماعية الاقتصادية التي تتحكم بهذه الوسائل وتستخدمها لتحقيق مصالحها، تنوعت واختلفت؛ فكل فترة زمنية تصعد شريحة وتدير دولاب الدولة، بنظام وخطاب سياسي يناسب مصالحها ويخدم أهدافها، وتبدلت الأدوار ما بين أطراف الدولة جغرافيًا ومركزها، إلى أن طغى المركز وتلاشى نفوذ الأطراف.

تنسب نظرية المركز والأطراف للمفكر الراحل سمير أمين، ومعناها هيمنة المركز الرأسمالي في أمريكا وأوروبا على الأسواق والمواد الخام وأساليب الاستهلاك فى الأطراف أو الدوائر التابعة في إفريقيا وآسيا.

وفي الحالة المصرية، كان المركز يعنى "العاصمة" التي يحكم منها الحاكم، ومنها يتحكم في توزيع ماء النيل على الفلاحين، وبالتالي تصبح الأقاليم تابعة وخاضعة للمركز سياسيًا. ولكن اقتصاديًا كانت الثروات موزعة على هيئة أراضٍ زراعية وإقطاعيات كبرى، تُكسب الأطراف ثقلها ووزنها، إلى أن حلّت الثلاثينيات.

ابتداء من ثلاثينيات القرن الماضي، في ظل الأزمة المالية التي شهدها العالم ومصر، وترتب عليها بيع الأراضي الزراعية والانتقال للعاصمة، وتحويل هذه الأراضي لأموال سائلة وعقارات وتجارة، ماتت الأطراف.

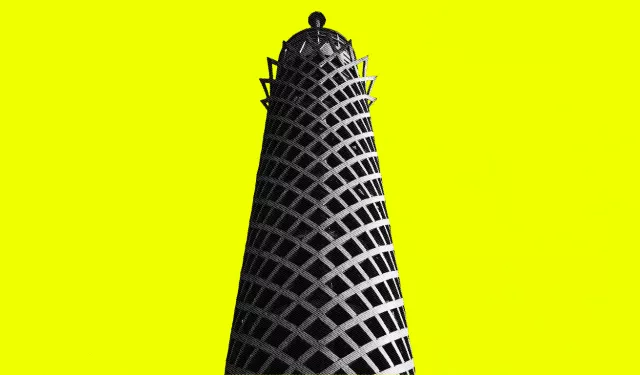

أصبح البديل المتاح أمام سكان الأطراف هو الهروب إلى المركز، وبالتالي انطبق وصف عالم الجغرافيا الدكتور جمال حمدان "ترى أن مصر رأس كاسح وجسد كسيح"، وبهذا أصبح المركز، القاهرة، كل شيء، والأقاليم لا شيء.

الأطراف تزدهر بالسلطة الجديدة

استطاع محمد علي، الرجل العسكري الألباني الذي خدم في الجيش العثماني، "اختطاف السلطة" التي انتزعها المصريون من الباب العالي والمماليك والجيش الفرنسي، بتضحيات بلغت مئتي ألف إنسان، قتلوا في معارك "المقاومة الشعبية" ضد الغازي الفرنسي.

وانتزع محمد علي الأراضي الزراعية من الملتزمين المماليك والأشراف والعلماء، الذين كانت الأرض مصدر ثرائهم، وخلق جماعات مصالح جديدة تدعمه في السلطة والحكم والحرب من أجل البقاء على عرش البلاد.

هذه الجماعات كانت ثلاثًا؛ أولها العربان، الذين استوطنوا وقبلوا البقاء تحت جناح السلطة، أو العربان الآخرون الذين استقدمهم من "برقة" ليكونوا حماة للحدود الغربية لمصر.

وثانيها عائلات ألبانية وشركسية تركية حليفة له، وتحترف العسكرية، ومهمتها خلق التوازن في مناطق الصعيد والدلتا في مواجهة تكتلات الفلاحين والمماليك القدامى الذين ولى زمانهم.

أما الجماعة الثالثة فطبقة الموظفين والعسكريين والعائدين من البعثات التي أرسلها إلى إيطاليا وفرنسا، لاكتساب خبرات العلم والتكنولوجيا العسكرية التي يحتاجها الجيش.

قضى محمد علي على عناصر المعادلة القديمة في السياسة المصرية، وخلق جماعات جديدة، وطنية في أغلبها، بمعنى مصرية، ولم ينتهِ الدور العسكري للشراكسة. أما مذبحة القلعة التي دبرها للتخلص من المماليك، فاستهدفت القضاء على مراكز القوة المملوكية وتنظيمها العسكري، لكنه لما بدأ عملية بناء "الجيش الحديث" استعان بالكولونيل سيف، أو سليمان باشا الفرنساوي، ومعه الشركس الذين هم امتداد للمماليك، عرقيًا وثقافيًا، وفيما بعد دخل "الفلاحون" العسكرية.

وفي عهد نجله الوالي سعيد، تطورت خطوات وضع محمد علي قواعدها ولم يكملها. على سبيل المثال، كان تجنيد المصريين هو الأداة الوحيدة لإمداد الجيش بالجنود، لكنَّ سعيد قرر تجنيد أبناء العمد والمشايخ؛ الفلاحين والعربان المتوطنين، فتشكلت جبهة "عسكرية وطنية" في مواجهة "الجبهة الشركسية".

كذلك سمح سعيد للمصريين بتملك الأراضي وتوريثها، محطمًا فكرة "الاحتكار" التي ابتدعها أبوه، ومنح الضباط المصريين مساحات أرض زراعية في الأقاليم (الدلتا، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، شرق الدلتا، غرب الدلتا)، ومن هنا تشكلت "طبقة أعيان" لها خلفية ريفية ولديها سلطة عسكرية، استطاعت توظيفها لتوسيع نفوذها المالي، وتحولت إلى ما يشبه "مندوبية محلية" للسلطة المركزية.

ولما جاء الخديو إسماعيل، وهو المتعلم في فرنسا ضمن بعثة أوربية، قرر أن يشكل مجلسًا نيابيًا، لتكون مصر قطعةً من أوروبا كما تمنى لها. اختار نواب هذا المجلس من أولئك "الأعيان"، وواصل عملية تحديث القوى المنتجة للثروة، فاستقدم وابورات الري التي تعمل بالفحم من أوروبا، وضم لما يسمى "الدائرة السنية" الأملاك والأراضي التي هجرها الفلاحون أو تم استصلاحها.

فتحت الحرب الأهلية الأمريكية التي اندلعت عام 1861 باب رزق واسع استفاد منه إسماعيل، صاحب الدائرة السنية التي تدير مئات الآلاف من الأفدنة المملوكة لجناب الخديو والعائلة المالكة، واستفاد "الأعيان" لأن القطن الأمريكي الذي كان يغذي مصانع الغزل والنسج في بريطانيا توقف، فكانت مصر هي المزرعة البديلة.

وحدثت طفرة مالية انعكست على الوضع العام للبلاد، على شكل توسع في بناء المدارس، وخلق طبقة متعلمة، وظهرت الصحف، وامتلك أعضاء مجلس شورى القوانين القوة للمطالبة بمناقشة الموازنة العامة للبلاد.

وتوالت الأحداث، وتفجرت الثورة العرابية، التي كانت تعبر عن تحالف بين طبقات وشرائح أضيرت من ديون إسماعيل والسيطرة الأوروبية على الموارد والأسواق، ما سمي بالاحتلال الغربي الناعم. واشتعل الوعى الطبقي في صفوف الأعيان فانحازوا للحركة العسكرية، بزعامة على الروبي، ومحمد عبيد، ومحمود فهمي، وأحمد عرابي، وطلبة عصمت، ومحمود سامي البارودي، وشكلوا أول حزب مصري معبر عن مصالح "الأطراف" في الأقاليم "الحزب الوطني الأهلي".

لكن المركز كان فيه الحزب الوطني بدون كلمة "الأهلي"، الذي كان يعبر عن مصالح كبار الملاك من الشركس والأتراك، لهذا لم يتواصل التنسيق بين "الحزب الوطني الأهلي" و"الحزب الوطني"، وواصل أعضاء الأول المقاومة ضد الإجراءات الخديوية التي تضر مصالحهم.

وكان رجال العسكرية هم الأداة القوية التي أغرت الطبقات الشعبية من صغار الملاك والحرفيين وصغار التجار، وشرائح المثقفين والمتعلمين والأفنديات بالالتفاف حول عرابي ورفاقه، وأصبحت الأطراف تحكم المركز، وتصيغ مستقبله السياسي وقراراته لمدة سنة ونصف، من بعد مظاهرة 9 سبتمبر/ أيلول 1881 في ميدان عابدين، تلك التي قسمت السلطة والجيش بين الخديو توفيق والأوروبيين والشركس من جهة، والأعيان والعسكريين المصريين العرابيين وفقراء الفلاحين من جهة أخرى.

وكان زعيم الخطاب الثوري، والمثقف والمحرض الداعي للثورة، هو عبدالله النديم، ابن الشرقية الذي كبر وتفتح وعيه في الإسكندرية. وكان كل القادة العسكريين من أبناء العمد والمشايخ ينشرون الثورة في الأطراف التي فيها أطيانهم، وأقاربهم وعزوتهم والفلاحين الملتفين حولهم، ولعب العمد والمشايخ في الصعيد والدلتا، وشيوخ الطرق الصوفية، أدوارًا تنظيمية في الثورة العرابية.

ولما هُزمت الثورة، أقالت حكومة الاحتلال كل رجال الإدارة المحلية الداعمين لعرابي، ولكن ظل الصراع كامنًا في قلوب جماهير الثورة. كان الفلاحون يقومون بعمليات نهب وقتل منظمة ضد المتعاونين مع الخديو والاحتلال البريطاني. وعندما تم تسريح الجيش عاد جنوده وضباطه الصغار إلى قراهم ونجوعهم، وتحولوا لمؤرخين ورواة لما حدث في المواجهة الأولى بين المركز الرأسمالي العالمي والطرف المصري المكوَّن من الإقطاعيين الأعيان والعسكريين وفقراء الريف.

خريطة سياسية جديدة

قضى اللورد كرومر على التعليم، بالطريقة ذاتها التي استخدمها عباس الأول، وهي تقليل الاعتمادات بحجة توجيه موارد الدولة لسداد الديون. وخلق اللورد طبقةً جديدةً تدين بالولاء للاحتلال. ولأن الأرض الزراعية هي قاعدة الإنتاج الرئيسة في المجتمع، ظلت قيمة الأطراف فاعلة ومؤثرة، لكن تحت "هيمنة المركز" الذى يعيش تحت سيطرة القوة المسلحة والأسطول البريطاني.

على سبيل المثال، بقيت عائلات الأعيان، التي خرج منها أعضاء مجلس شورى القوانين، الذي تشكل في عهد الخديو إسماعيل، وانضمت إليها عائلات جديدة، وقبلت العمل تحت راية الاحتلال ودعمت الخديو توفيق، وظهر في هوامش المركز حزب جديد، اسمه الحزب الوطني. أسس الحزب مصطفى كامل أفندي، الذي كان يجلس مع عبدالله النديم في صالونه، ويتعلم منه مبادئ الوطنية، وأصبح هو المعبِّر عن مصالح البرجوازية الصغيرة في المدن. وخلَفه محمد فريد ليضم العمال للحزب، فكون النقابات، وأقام المدارس الليلية، وجعل من جريدة اللواء صوتًا لكل أعداء الاحتلال البريطاني والمتحالفين معه.

مثلت ثورة 1919 قفزة نوعية في دور القوى السياسية الحية في الأطراف، وقدرتها على الوقوف طويلًا على المسرح السياسي. فمع انتصار الجناح المدني في الحركة الوطنية، وذبول الجناح التركي الإسلامي العثماني المنادي بعودة مصر لحكم الخليفة المقيم في الآستانة، دخل المسيحيون على خط العمل العام، واندمجوا في المشروع الوطني.

وبهذا تشكل الوفد المصري من قوى "الأطراف" أو الأقاليم، فكان سعد زغلول ومصطفي النحاس ويوسف الجندي (الغربية)، وفخري عبد النور (سوهاج)، وحمد الباسل (شيخ عرب الرماح بالفيوم)، ومكرم عبيد (قنا)، وعلي شعراوي (المنيا)، وعبد العزيز فهمي (المنوفية)، هم القادة الكبار للثورة.

كان هناك قادة محليون في مدن وقرى الأطراف، مثل زفتى وميت غمر بالغربية، والشيخ الميرغني بالمنيا، وأبو بكر الباسل بالفيوم، وكانت الأطراف (البنادر الصغيرة والمدن) مليئة بجماعات المتعلمين والمقاهي التي تحولت لمنتديات سياسية لهؤلاء المتعلمين، وكانت مواد حديثهم ومناقشاتهم ما تنشره الصحف، وما يرسلون لهذه الصحف من مقالات وتعليقات.

الاتصال بين الأطراف (القادة المحليون) وسكان المركز (القادة الكبار المقيمون بالقاهرة) كان قويًا، ومن يراجع سجل حوادث ومعارك ثورة 1919 سيكتشف أنها ثورة الأطراف بامتياز. والتجارب الثورية المتميزة، من حيث القيادة والتنظيم والحصول على المكاسب، كلها وقعت في الأطراف.

والأمثلة على ذلك بداية من مقتل عشرين فلاحًا في نزلة الشوبك بالجيزة في مواجهة بينهم وبين جيش الاحتلال بعد قطعهم شريط السكة الحديد، لمنع وصول قوات بريطانيا إلى أسيوط بهدف قمع الثورة المتأججة فيها، مرورًا بإعلان "جمهورية زفتى المستقلة" تحت زعامة المحامي يوسف الجندي، وإعلان استقلال ميت غمر والمنيا، وانتهاءً بقيام عريان يوسف سعد، طالب مدرسة الطب والمقيم في ميت غمر، بمهمة وطنية وهي اغتيال رئيس الوزراء المسيحي يوسف وهبة المتعاون مع الاحتلال، فلا تقع فتنة طائفية، كالتي وقعت عقب اغتيال إبراهيم الورداني بطرس غالي عام 1910، واستغلال الاحتلال البريطاني للحادث وتأجيج الفتنة الطائفية، التي كادت تعصف بالوطن كله، قبل ثورة 1919.

مبدعون من الأطراف يغزون العاصمة

كل علاقة اقتصادية، لها مظهر ثقافي وسياسي، الأول يطرح خطابها ويمثل قوتها الناعمة، والثاني يدافع عن بقاء العلاقة وترسيخها. والصورة بعد ثورة 1919 كانت تمثل انتصار "الأطراف" على المركز الأجنبي (القصر والاحتلال)، وكانت الملكية الزراعية هي مصدر قوة المتصارعين على الدستور والاستقلال.

كانت الوطنية الرابط بين جناحي الطبقة البرجوازية الزراعية المصرية؛ جناح الثورة بزعامة سعد زغلول وجناح الاعتدال والإصلاح بزعامة محمد محمود باشا، والاثنان من خارج المركز سياسيًا وجغرافيًا.

سعد من أبيار بالغربية، وكان من شبان الثورة العرابية، ودرس بالأزهر، ومحمد محمود من عربان الصعيد (قبيلة سيلين المغربية التي استقرت شرق النيل في منطقة ساحل سيلين، وعلى ألسنة العامة صارت ساحل سليم بأسيوط)، ووالده محمود سليمان كان صديقًا للورد كرومر، وهو زعيم حزب الأحرار الدستوريين، ومعه آل عبد الرازق من بني مزار بالمنيا.

هم من فتحوا الطريق أمام طه حسين ودعموه حتى تعرف إلى النخبة المثقفة، والتحق بالجامعة، وكان عضوًا في الحزب. وهم أيضًا من استقبلوا أم كلثوم، وصنعوا منها نجمة في عالم الطرب والموسيقى. وظهر السيد درويش وقام باسترداد الموسيقى المصرية الشعبية، التي غيبتها وقهرتها الموسيقى التركية، موسيقى الأتراك الحكام.

باختصار، يمكن القول إن طبيعة الصراع السياسي في تلك الفترة، جعلت الأطراف تحكم المركز، ومنحت الأقاليم الفرصة للدفع بالموهوبين من أبنائها للعاصمة، لينالوا من أضوائها، ويمنحوها من قدراتهم وأنوار مواهبهم.

غير أن ذلك تغير مع الثلاثينيات من القرن الماضي، حين تحولت الأرض لسلعة نقدية، تباع وتتحول لأسهم في مصانع، وعمارات في قلب العاصمة. وبعد الحرب العالمية الثانية، تبلورت الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة في أحزاب، اختارت المركز لتعمل فيه، سواء العاصمة أو المراكز الصغيرة في الأقاليم.

كذلك، سقط الفلاحون من حساب كبار الملاك، وصار الصراع بين القصر والوفد. وانتهى الأمر بحرق القاهرة، واعتلى "الضباط الأحرار" عرش البلاد في صباح الأربعاء 2 يوليو/تموز 1952، ودخلت مصر حقبة جديدة تحت "الحكم العسكري" مباشرة أو من وراء حجاب.

ظهور الدولة الهرمية

كانت معاهدة 1936 وظروف الحرب العالمية الثانية، هي المؤثر الجوهري في تغيير بنية الجيش، فأصبح من حق صغار الملاك وصغار التجار والموظفين، أن يدفعوا بأولادهم ليكونوا ضباطًا في الجيش. ترهل القصر، وتفسخت الشريحة الحاكمة، وانهارت القوة البريطانية والفرنسية، وسقطت السلطة في حجر "الضباط الأحرار"، فأصبح الجيش والجهاز الأمني والجهاز الإداري والبيروقراطي وأجهزة الاستخبارات هي التي تقرر كل مظاهر العمل العام في مصر.

صار رؤساء المدن الصغيرة ضباطًا يحملون رتبة رائد ومقدم، والمحافظ يحمل رتبة لواء، وسيطر الجناح العسكري على مقدرات البرجوازية التي يمثل شريحة منها، وابتلع الجيش الوطني، كل شيء من أجل "معركة التحرير" التي بدأت منذ العام 1956 (العدوان الثلاثي)، وانتهت بكارثة 5 يونيو/حزيران 1967.

وبعد عام 1957 ازدادت هيمنة المركز المتمثل في الجهاز الإداري للدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، عندما قررت السلطة الناصرية الحاكمة القيام بدور "الرأسمالية" لتخلق نظامًا اقتصاديًا هو "رأسمالية الدولة"، وأدواته هي البنوك والجيش والجهاز الإداري، نظرًا لضعف الرأسمالية المصرية وخوفها من المغامرة بمشروعات في ظل حكم عسكري، وهي التي ولدت في عصر مختلف.

كانت النتيجة هيمنة المركز بكافة الصور، وأصبحت الأطراف مسلوبة الإرادة، فالدورة الزراعية ونوع المحاصيل تحدده الدولة (المركز) ولا شأن للفلاحين به غير التنفيذ والالتزام بما تريده الدولة. انعكس هذا المنهج بالتالي على السياسة، وأصبحت جماهير الأطراف مفعولًا بها، بعد أن كانت فاعلة فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وظل المركز يستولي على الخدمات والامتيازات، وظل سكان الأطراف يهربون إليه ويقيمون فى تجمعات سكنية أطلق عليها اسم "العشوائيات".

أما الخراب الأعظم الذي لحق بالحياة السياسية، فكان نشوء نظام حكم "القائد الزعيم المحبوب" ومجموعة من الموالين له، وموت السياسة؛ لا أحزاب ولا هامش حرية.

أصبح الأمر كله "تحت السيطرة"، وانتهت الأطراف ولم يعد هناك مركز، وأصبحت صورة السياسة في مصر تشبه البناء التنظيمي للكتيبة؛ بناء هرمي، فوق رأسه "قائد"، بينما "الشعب" لا يملك شيئًا غير حق التصفيق، والوقوف في طابور أمام مقرات الانتخاب، أما "الإرادة السياسية" فهي في مكان "مجهول" لا يعلمه المركز التقليدي، ولا تعرف "الأطراف" عنه شيئًا.