وقائع موت اجتماعي طويل: الإنكار وجذور العنف الديني

في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أغسطس/ آب 2013، أتاني صوت أحد أفراد عائلة الشيخ حسن شحاتة على التليفون مشوشًا مذعورًا، وهو يخبرني أن هناك حشدًا من المتجمهرين أمام بيته في إحدى قرى الشرقية يطالبونه وأسرته بالرحيل من القرية لأنهم لا يريدون "شيعة أنجاس" في قريتهم، سمعت أصوات ضجيج الحشد في خلفية صوته.

كانت تلك المكالمة بعد أقل من شهرين من مكالمة أخرى أتاني فيها صوت الشيخ حسن شحاتة نفسه من قرية أبو مسلم في الجيزة، يخبرني أيضًا أن هناك حشدًا يحاصره داخل بيت أسرة شيعية دعته لإحياء ليلة النصف من شعبان داخل البيت مع عدد محدود من تلاميذه والشيعة من أبناء القرية، بعد ساعات من هذه المكالمة سحل المتجمهرون الشيخ واثنين من تلاميذه في شوارع القرية وأشبعوهم ضربًا بهرّاوات وآلات حادة حتى الموت.

نمط التجمهر بحسب شهادة قريب الشيخ حسن كان مطابقًا؛ تحريض من مشايخ ونشطاء سلفيين استجاب له الأهالي وتحركوا لتطهير قريتهم من "الشعائر الشيعية"، لا بد أن ينتابه وينتابنا جميعا الذعر.

أجريت اتصالات سريعة وكتبت تدوينات على فيسبوك وتويتر، دعوت فيها الصحفيين والمحامين والنشطاء أو أي من المتضامنين القريبين من القرية أن يتوجهوا إلى هناك، ربما يمثل وجودهم رادعًا ما، أو ربما يكونوا شهودًا على ما قد يحدث إن لم يفلحوا في منعه. اتصل بي صحفي يسكن قريبًا من هناك، أخبرني أنه متوجه حالًا إلى مكان المشكلة، قبل أن يصل كانت وساطات بعض العقلاء من أهالي القرية أفلحت في إقناع المتجمهرين بالتفرق مع وعد بمناقشة "رحيل الشيعة" عن القرية لاحقًا. وصل الصحفي ولم يجد حدثًا. اتصل بي معاتبًا وقال إنه لا يوجد الآن أي شيء ليكتب عنه. قلت له: الحمد لله! ولكنه كان حانقًا فعلًا، دبت بيننا ما تشبه المشادة، هو لا يرى في شهاداتهم عن تجمهر وطلب ترحيل خبرًا، وذلك بعد أقل من شهرين من مقتلة لقريبهم الشيخ حسن.

اندهشت من حنقه ولكني أدركت وقتها أنه خلال هذين الشهرين كان هناك تحول كبير في خطاب العديد من وسائل الإعلام وحساسيتها تجاه هذا النوع من الأحداث، ففي يونيو/ حزيران 2013 كان الإخوان المسلمون لا يزالون في السلطة، وكانت هناك حماسة كبيرة لتغطية كل التوترات الدينية التي يشعلها التحريض من جانب الإخوان وحلفائهم السلفيين والتجمعات الإسلامية المختلفة، ولكن في أغسطس 2013 أصبحت هناك إدارة جديدة، وأصبح السلفيون حلفاءها أيضًا بشكل ما، وتدريجيًا تضاءل الاهتمام بتغطية هذه التوترات ما لم يكن بالإمكان استغلالها سياسيًا ضد الإخوان، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأخبار والتقارير محرجة للإدارة الجديدة، ولم تعد تظهر إلا إذا وقعت حادثة كبيرة، لكن سيول الأخبار عن التهديدات والتحريض وخطاب الكراهية اختفت بعد أن أدت مهمتها لفترة في خطاب إدانة حكومة الإخوان، ولم تعد قابلة الآن للاستعمال.

في الواقع كان الوقت لا زال مبكرًا، وكان الإخوان وأنصارهم لا يزالون وقتها يتظاهرون ويعتصمون ويرددون في حماقة هتافاتهم عن "شرعيتهم الديمقراطية" إلى جانب هتافات تحريضية ضد المسيحيين والعلمانيين "أعداء الإسلام" المتآمرين على "المشروع الإسلامي". فكرت وقتها أن أقول ساخرًا للصحفي الغاضب إن ما زال بإمكانه استخدام تلك الأخبار ضد الإخوان أيضًا، لكن لم أقل له ذلك.

بعدها فكرت مرة أخرى، ربما أكون قد تحاملت عليه قليلًا، فمن المحتمل أنه تحمس لأنه سيغطي حدثًا ساخنًا ربما يكون هو سبب في تهدئته، لكن أن يعود إلى جريدته بخبر أن هناك أهالي قرية لا يريدون شيعة في قريتهم، فهذا يشبه أن يعود بخبر أن كلبًا عض رجلًا، لأنه تقريبا الموقف الرسمي والشعبي الغالب الذي تعبر عنه أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية الإسلامية "الوسطية المعتدلة" ويغلب على قطاعات واسعة من الناس التي ستقرأ الخبر لأنهم أيضا يرون هذه الفئة وفئات أخرى كثيرة وكأنها "خارج المجتمع" كما يريدونه، ويشمل ذلك أيضا البهائيين والأحمديين وشهود يهوه والكنائس غير المعترف بها والمذاهب الإسلامية الجديدة مثل القرآنيين، والمفكرين الذين يناقشون "ثوابت الدين" ويتبنون أفكارًا مختلفة عن السائد، وطبعا الملحدين واللادينيين.

ولكن العنف شيء آخر. رغم أن الدولة والمشايخ والناس لا يريدون هذه المذاهب والأفكار الغريبة بينهم، لكنهم أيضا لا يحبون العنف وينددون به لأنهم "وسطيون ومعتدلون". فقط هوامش توصف "بالتطرف" هي التي تتورط في العنف اللازم لتنفيذ فكرة الاقتلاع بشكل جذري بدلًا من الصبر وممارسة إنكار حقوقهم وسياسات إنكار وجودهم التي تتجاهلهم ربما على أمل أن نستيقظ يومًا لنجدهم غير موجودين وتنحل المشكلة.

موت اجتماعي متخيل

هذا المدخل الطويل لكي يصل المقال، الذي ينشر بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا العنف على أساس الدين والمعتقد، إلى نقطته المفصلية: إنكار وجود شيء ما هو جذر العنف ضد واقع وجوده الفعلي، وسياسات إنكار التنوع الديني والحق في التنوع الديني تحتفظ وترعى جذور العنف على أساس الدين والمعتقد.

هذا الإنكار وهذا العنف، الموجه على أساس الدين والمعتقد، ليس موجها فحسب ضد فئات مغلقة كما هو الحال في الإنكار والعنف الموجه لجماعات عرقية معينة، ولكنه إنكار يطول أي فرد، حتى لو كان من الأغلبية، مباشرة فور أن يختار خيارا مختلفا عما هو سائد ومقبول اجتماعيا فينتقل إلى الفئات "غير الموجودة" أو "غير المرغوب في وجودها" أو التي تقع خارج الاعتراف الرسمي للدولة.

أي فرد سيختار هذه الخيارات ويعلنها سيكون قلقًا من احتمالات عشوائية للعنف ترتكز على الحالة الاجتماعية المزرية التي سينتمي إليها، رسميًا ومجتمعيًا، ولكن الأكيد أن تلك الحالة الاجتماعية نفسها هي عنف كافٍ، ولذلك يصفها بعض المنظرين بـ "الموت الاجتماعي".

يستخدم الفيلسوف الألماني المعاصر أكسل هونيث مصطلح "الموت الاجتماعي" وهو يصف حالة الفئات التي تعاني إنكار الحقوق بشكل جذري وتعاني من غياب "الاعتراف". يستعيد هونيث المفهوم من الأبحاث التي تناولت تاريخ العبودية والعنصرية، وتضمنت حالات اقتربت من إنكار الإنسانية الكاملة لبعض الأفراد بسبب انتماءاتهم والتي تتمثل في إنكار أبسط حقوقهم التي يعترف المجتمع نفسه أنها أبسط الحقوق الآدمية، ويدمجه في إطار دراسته عن أزمات بحث الفئات الاجتماعية عن الاعتراف.

الأبحاث الأحدث التي تدرس أزمات التنوع الثقافي والديني والإثني بدأت تبتعد عن مفهوم "التسامح" كهدف لمعالجة التوترات التي تؤدي إلى العنف بسبب الاختلافات المتنوعة، ومن بينها الاختلافات الدينية، وبدأت ترتكز أكثر على مفهوم "الاعتراف" كمفهوم أشمل يضم علاقة تبادلية وتفاعلية بين أطراف المجتمع، تبدأ من أن يشكّل الناس نظرة لذواتهم وللآخر في هذه العلاقة التي يتخللها صراع أو جدل بحسب موازين السلطة والقوة في المجتمع.

يشكل الاعتراف هنا أبعادًا مختلفة تبدأ من الاعتراف على مستوى شخصي بين الأفراد وتصل إلى الوضعية الاجتماعية والقانونية التي تتضمن ترسيمًا لعلاقة تضمن للأفراد والفئات الدخول مباشرة في علاقة الاعتراف المتبادل. ولذلك يقول هونيث، مستلهمًا هيجل، إن القانون هو "العلاقة التي تعترف"، فهي تعيد إنتاج الاعتراف المتبادل وتأكيد الحقوق والوضعية القانونية والتقدير الشخصي والاجتماعي الأساسي لكل فرد لمجرد كونه فردًا وعضوًا في المجتمع.

غياب هذه "العلاقة التي تعترف" هو ما يجعل الأفراد والفئات عرضة لحالة "الموت الاجتماعي" التي هي حالة أساسية تفتح الباب أمام أشكال العنف المختلفة. وإن كان بإمكان كل فرد تحقق قدرٍ من الاعتراف والقبول في دائرته الاجتماعية الصغيرة عبر صراع أو جدل أو تفاعل، وهو ما يحدث كثيرًا، فإن غياب الاعتراف القانوني والرسمي بوجود فئة ما وضمان حقوقها الأساسية أو غياب "العلاقة التي تعترف"، يعيد إنتاج نفس الصراعات والتوترات مرارًا وتكرارًا، بينما تحقيق هذا "الاعتراف" وضمانه، وهو سمة المجتمعات الحديثة الديمقراطية، هو ما يخفف حدة هذه الصراعات والتوترات ويبعدها عن العنف ويدفعها نحو مسارات الجدل السياسي والقانوني لتأكيد المساواة أكثر وأكثر وتعميق الاعتراف المتبادل بين كل أفراد وفئات المجتمع.

ولذلك، ففي هذا اليوم الذي يمكن أن نتذكر فيه القتلى من الشيعة المصريين، الشيخ حسن شحاتة وتلاميذه الاثنين في 2013، لا يجب أن ننسى أن هذا لم يكن فقط ناتجًا عن تحريض نشطاء إسلاميين واستجابة الأهالي لهم، فجذور هذا العنف كامنة في سياسات إنكار هذا التنوع وإدارة الحياة الدينية التي تتعامل مع كل المسلمين وكأنهم يجب أن ينتموا إلى مذهب واحد وطريقة واحدة في فهم الإسلام، ولا تتصور غير ذلك.

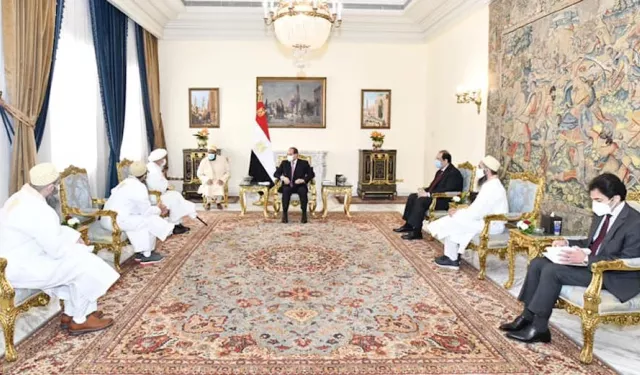

والمثال الأبرز لبديل ذلك، وهو الاستثناء الوحيد من التنوعات الإسلامية، هي طائفة البهرة الشيعية، التي يلتقي مسؤولو الدولة قياداتها الدينية ويحتفون بتبرعاتهم لمشروعاتها. يمارس البهرة شعائرهم في أحد أهم المساجد التاريخية بالقاهرة على بعد خطوات من الأزهر بلا أي مشاكل، لأن ذلك "الاعتراف" الضمني من أجهزة الدولة الذي يتضمن الإشادة والتقدير لدورهم وإسهامهم، وحماية الشرطة لتجمعاتهم والتصريح الرسمي بها، أقام "العلاقة التي تعترف"، فلم يفكر ناشط إسلامي في التحريض ضدهم مثلما لم يتجرأ أحدٌ من الأهالي الطائفيين عليهم يومًا، حتى لو كان هؤلاء النشطاء والأهالي لا يعترفون بحق هذه الفئة في ممارسة شعائرها ولا يقبلونها، ولكن الوضع الرسمي الذي يمنحهم قدرًا من الاعتراف، يسبغ عليهم هذه الحماية.

وفي هذا اليوم عندما نتذكر العنف ضد البهائيين المصريين في قرية الشورانية بسوهاج، وإحراق منازلهم وطردهم منها في عام 2009، لا يجب أن ننسى أنه حتى هذه اللحظة لا تعترف الدولة بحقوق البهائيين المصريين وترد المحافظات المختلفة على مطالبتهم بالحد الأدنى من حقوقهم، وهو الحق في تخصيص مقابر مناسبة لهم، بأن الدولة لا تعترف بهم وأن النظام العام لا يسمح بذلك وهذه الحقوق الدينية مكفولة للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، فقط.

وفي هذا اليوم عندما نتذكر وقائع العنف الشعبي والرسمي ضد العديد من المدونين غير المؤمنين الذين جاهروا بإعلان لا دينيتهم أو إلحادهم، مثل ألبير صابر، الذي هاجم متجمهرون بيته عام 2012 واعتدوا عليه وانتظروا الشرطة لكي تأتي وتقبض عليه هو وتحتجزه وتحيله للنيابة التي اتهمته هو ولم تتهم أحدًا ممن هاجموا منزله، ثم أحالته للمحاكمة التي حكمت عليه بالسجن، عندما نتذكر كل ذلك يجب أن نتذكر أن جذر هذا العنف هو إنكار الدولة الرسمي أن هناك مواطنين غير مؤمنين وإجبارهم على الاستمرار كمؤمنين في الأوراق الرسمية، واعتبار حريتهم في الاعتقاد تهديدًا للأمن القومي ولنسيج المجتمع.

وعلى مسافة من حالة إنكار الوجود، فإن وضع المسيحيين المصريين رهن إنكار الحق في المساواة الكاملة التي تتلكأ الدولة على طريقه. فعندما نتذكر الضحايا العديدين لجرائم العنف الطائفي ضد المسيحيين المصريين، يجب أن نتذكر أيضا أن جذور العنف والتوتر الطائفي ضدهم تكمن في تباطؤ الدولة في إقرار سياسات تتسم بالمساواة بينهم وبين الأغلبية المسلمة، وأن قانون تنظيم بناء الكنائس، الذي صدر بعد رفض مشروع قانون موحد لدور العبادة ينظم بناء المساجد والكنائس على قدم المساواة، لم يوقف هذه التوترات المتكررة التي يثيرها مواطنون يشعرون بالامتياز وبالحساسية من ممارسة المسيحيين للشعائر في "مكان غير مرخص" أو محاولتهم ترميم أو تجديد كنيسة لأنها تبدو لهم ممارسات تشبه ممارساتهم في حرية التعبد أو بناء وتجديد المساجد، ويستفزهم أن يكون المسيحيون على قدم المساواة معهم. عدم الاعتراف والإقرار بالمساواة، عبر سياسات رسمية لا تصريحات مكررة، فضلًا عن الممارسات الرسمية التمييزية الأخرى، تبقي جذور هذا التوتر والعنف. فمنذ صدور قانون تنظيم الكنائس عام 2016 رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 36 حادثة توتر وعنف طائفي على الأقل حتى بداية عام 2020.

على طريق الاعتراف؟

لنعترف أولًا؛ أن هناك تراجعًا كبيرًا في حوادث العنف على أساس ديني منذ 2013، رغم بقاء جذور هذا العنف في سياسات الإنكار والتمييز، ولكن تشديد القبضة الأمنية وتقلّص مساحات حريات التعبير والتجمع والتنظيم، كما ضيقت مساحات الممارسة السياسية والإعلامية والحقوقية، فإنها أيضًا ضيقت على أنشطة التحريض والتجمهر الطائفي بشكل كبير، باعتبارها كانت نشاطًا شعبيًا مفضلًا لجمهور التيار الإسلامي الغائب الآن عن المجال العام، حينما كان يلعب نشطاؤه وخطباؤه دور المحفز والمنشط للممارسات الطائفية والعنف الديني.

ولنعترف ثانيًا؛ أن ذلك أنعش آمال الفئات التي تسعى للمساواة أو تسعى لمجرد الاعتراف بها، فالعديد من قيادات ورموز ونشطاء هذه الفئات يؤيدون الإدارة الحالية بشكل كبير ويعلنون ذلك، يبتهجون بتصريحات رئيس الجمهورية المتكررة عن الإصلاح الديني وحرية العقيدة، ويجددون مطالبهم بالحد الأدنى من حقوقهم؛ الاعتراف بوجودهم.

فمثلًا، كتب حاتم الهادي، ممثلًا عن البهائيين المصريين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 تعليقًا على تصريحات رئيس الجمهورية بأن "حرية العقيدة مكفولة لكل المسلمين والمسيحيين ولأي ديانات أخرى لو كانت هناك ديانات أخرى" مقالًا بعنوان "نعم يا سيادة الرئيس هناك ديانات أخرى في مصر". رحب حاتم في المقال بمضمون تصريحات الرئيس بينما اقتصرت مطالبه على إتاحة تخصيص مقابر للبهائيين المصريين الذين يعانون من عدم وجود مقابر في محافظات مختلفة، وعلى ضرورة أن تتيح الدولة طريقة قانونية يوثقون زواجهم الذي ترفض جهات الدولة توثيقه حتى هذه اللحظة.

وكتب الطاهر الهاشمي، الناشط الشيعي في نوفمبر 2018 مقالًا بعنوان "رسالة من مصري شيعي: هل تتحول تصريحات الرئيس عن حرية العقيدة إلى توجهات للدولة؟"، ركز فيه فقط على ضرورة الاعتراف بوجود الشيعة المصريين وضرورة مواجهة خطابات الكراهية والتحريض ضدهم.

بينما كتب المدون أحمد حرقان بيانا ونشره على موقع Change.org بعنوان "بيان من مصريين ملحدين ولا دينيين ولا أدرييين أو مواطنين يفضلون الاحتفاظ بخصوصية عقائدهم"، وجاء فيه ".. ونحن كمواطنين وكأفراد ملحدين أو دينيين أو لا أدريين نطلب أبسط حقوقنا وهو أن لا تقوم الدولة بالكذب في خانة الديانة في أوراقنا الرسمية، حيث أنها ما زالت تحتوي على أديان آبائنا إن كانت ضمن الديانات الثلاث المتاحة فقط للتسجيل في خانة الديانة (مسلم - مسيحي - يهودي)، والمحاولات لتركها فارغة أو كتابة (-) تم رفضها من قبل مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية". ووقع على هذا البيان ما يزيد عن المائة شخص.

.. لمن تنادي؟

ما الذي حدث بعد ثلاث سنوات من نشر هذه المناشدات والمطالبات؟

لاشيء، باستثناء أن الموقع الذي نشر المقالات السابقة لم يعد موجودا، وأن اثنين من كاتبي هذه المقالات -الطاهر الهاشمي وأحمد حرقان- ممنوعان من السفر، وأن حرقان حذف بيانه وأعلن عودته للإسلام، ربما على أمل أن تتراجع الدولة عن منعه التعسفي من السفر فيتمكن من ممارسة حقه القانوني في التنقل بحرية، وهو ما لم يحدث أيضًا حتى هذه اللحظة، فلجأ حرقان إلى الهرب عبر الحدود، أما البهائيون فلا يزالون ينتظرون ما هو تحت الحد الأدنى من الحقوق الضرورية، تخصيص المقابر لتيسير الموت، بلا شواهد على استجابة حتى الآن.

انسداد الطرق أمام مطالب الاعتراف يقول إن الأمر ليس على أجندة الدولة الفعلية حقًا، رغم فيض التصريحات عن التغييرات في المجال الديني. هذا الانسداد لا يمكن فصله عن حالة أكبر من الاستخدام الكبير لمفاهيم "النظام العام" و"الآداب العامة" في التضييق على كل أشكال الاختلاف، بينما يتطلب توسيع حالة الاعتراف، كما يناقش هونيث مرة أخرى، مستلهما أفكار هيجل، أن يكون التمتع بعلاقات اعتراف متبادلة في المجتمع على أساس "حرية الفرد أن يكون على خلاف ذاته" أو "حرية الفرد في نقض العروض المقدمة له من جانب المجتمع"، أي أن يكون حرا أن ينتمي إلى أسلوب حياة مختلف.

وفي هذا المجتمع فإن الأخلاق النابعة من دين أو مذهب معين لا تكون مهيمنة ولا تكون هي شرط قبول المجتمع لهذا الفرد، ولا تكون حتى شرطًا لكي ينال حقوقه الأساسية كمواطن، وإنما يتشكل هنا نمط آخر من الأخلاق الاجتماعية يقوم بالأساس على التوسيع المستمر لمضمون الاعتراف لكي يضم بشكل فعال أوسع مساحة من الاختلاف. ولا يتم ذلك إلا بتوسيع مساحة الاعتراف القانوني وتأكيد الوضعية القانونية والحقوق للمختلفين عن السائد. وفق هذا المنظور فإن التذرع بحماية الأخلاق والثوابت في مواجهة الاختلاف يكون هو نفسه أزمة الأخلاق الاجتماعية.

هذا التداخل بين الأخلاق الاجتماعية والقانون لا يمكن أن ينفصل، وبدونه فإن أخلاق إنكار وجود الآخرين أو تمني عدم وجودهم تستمر في استغلال مساحات الإنكار القانوني وغياب الاعتراف وتتقاطع معهما عبر أشكال مختلفة من العنف.

ولكي تبتعد ذكرى ضحايا العنف على أساس الدين والمعتقد، أو تصبح مجرد حوادث خارجة عن المألوف، لا بديل عن الخروج من حالة إنكار التنوع إلى حالة الاعتراف به ولا بديل عن العمل المستمر على تأكيد وتوسيع مضمون هذا الاعتراف.

أعتقد وقتها أن تهديد أهالي قرية ما لأي مجموعة مختلفة عنهم بالطرد سيكون خبرًا بارزًا في وسائل الإعلام، ولن ينتظر الصحفيون أن تقع اشتباكات ويسقط جرحى وقتلى لكي يثيروا المسألة، وستعتبر الدولة والمجتمع مجرد التفكير في ذلك تهديدًا للنظام العام والآداب العامة والأخلاق الاجتماعية المشتركة. آمين.

الأجزاء النظرية في هذا المقال هي نتاج بحث عن فلسفة الاعتراف أجراه الكاتب أثناء زمالة "الكتابة عن التنوع الديني في الصحافة" مع معهد ماكس بلانك لدراسات التنوع الديني والإثني Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity في جوتنجن، بألمانيا

أفكار أكسل هونيث الواردة في المقال هي من كتابه "الصراع من أجل الاعتراف - القواعد الأخلاقية للمآزم الاجتماعية"، تعريب د.جورج كتورة، من نشر المكتبة الشرقية في بيروت، 2015.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.