تلك الأحداث| عشر سنوات من الرقاد على بيض القلق الثقافي

"السرقة" هي الكلمة الأنسب لوصف أوقات الانتظار لأنها أوقات محروقة، غير مفيدة. وهي الكلمة الملائمة لوصف السنوات العشر التي تفصلنا الآن عن 25 يناير 2011، أينما كانت الزاوية التي ننظر منها إلى ما حدث في ذلك اليوم.

أفترض أن أي مصري لديه اليوم الانطباع بضياع عشر سنوات من عمره، سواءً كانت 25 يناير بالنسبة له حلمًا أو كابوسًا أو سُلَّمًا ارتقاه. ولا يعني ذلك أنها سنوات من السكون؛ فطوال الوقت هناك أحداث مثيرة تحدث، لكنها خارج الموضوع، والانتظار أكبر منها، ذلك لأن اللحظة الفارقة مضت دون أن تمنح أيًا من الأطراف ما كان يريد أو ما كان يستحق.

الذين رأوها حلمًا لم يحصلوا على شيء ولم يفقدوا حلمهم؛ فهم ينتظرون. والذين رأوها كابوسًا لم ينالوا العقوبة الكاملة التي تنزلها الثورات الناجحة بخصومها ولم يستردوا اعتبارهم، وهم لذلك في انتظار إما الأفضل أو الأسوأ. والذين صعدوا على السلم يرون نجاحهم محسودًا من أبناء الحلم وأهل الكابوس، ورغم كل ما حصلوا عليه لا يزالون واقفين على السلم بغنائمهم، ينتظرون وضع الحمول في أماكنها من بيت مريح لم يبلغوه.

ومن الطبيعي أن يلقي الانتظار بثقله على الثقافة، لأنها ترتبط مع السياسة بحبل سري. إحداهما أصل الثانية، في علاقة تشبه علاقة البيضة بالدجاجة، يصعب فيها تحديد الأسبقية بالمطلق، لكن يمكن الإشارة إلى أسبقية إحداهما على الأخرى في تجربة محددة.

في التجربة المصرية، لابد من تأمل تتابع دورات القيادة بين السياسة والثقافة خلال قرنين، من أجل فهم ما جرى في 25 يناير، ثم ما جرى في السنوات العشر التي أكملناها اليوم.

لديَّ بعض التأملات والافتراضات التي تحتمل الخطأ قبل الصواب. ولأغراض التبسيط، سأختزل مفهوم الثقافة هنا على حركة الكتابة فكرًا وإبداعًا وما يرتبط بهما من النشر والقراءة، دون ألوان الإنتاج الثقافي الأخرى في العلوم والمسرح والسينما والغناء، باعتبار أن الجزء يشير إلى الكل.

ولأغراض التبسيط كذلك لن أتعمق في علاقة الثقافة المصرية بالثقافة في محيطها العربي، حيث لا يمكن لمقال واحد أن يتناول كل شيء.

السياسة هي الأصل

أفترض أن بداية التحديث الثقافي في مصر تعود إلى لحظة محمد علي، وكانت السياسة هي الأصل في تلك اللحظة. من رغبة الوالي الألباني في التحديث، نشأت نهضة ثقافية تقدمت خلال قرن حتى امتلكت أولوياتها التي تتفق وتختلف مع أولويات الإدارة السياسية.

بلورت الثقافة الوعي بالحرية والوطنية المصرية عبر نضالات القلم، وعلى عتبة القرن العشرين نشر عبد الرحمن الكواكبي في مصر كتابه طبائع الاستبداد، وفي زعمي أنه الكتاب الأهم في الفكر السياسي الاجتماعي العربي إلى اليوم.

فكرة الوطنية المصرية أثمرت بناء مؤسسات اقتصادية مصرية، عبر ثورة زعيمها طلعت حرب، ثم جاءت لحظة 1919 لتتوج الثورة الاقتصادية بثورة سياسية هدفها الاستقلال والحرية وإطلاق طاقات المجتمع بما فيها تحرير المرأة.

لم تحقق ثورة القرن العشرين الشعبية طموحها ولم تنهزم تمامًا. نالت مصر دستورًا، وتواصلت الحيوية الثقافية، وأصبح هناك مثقفون كبار لديهم مشروعاتهم الفكرية، والصلة بينهم وبين قرائهم حرة ومباشرة، رغم وجود الاحتلال الذي لم يفتر الجدل حوله ولم تضعف مقاومته.

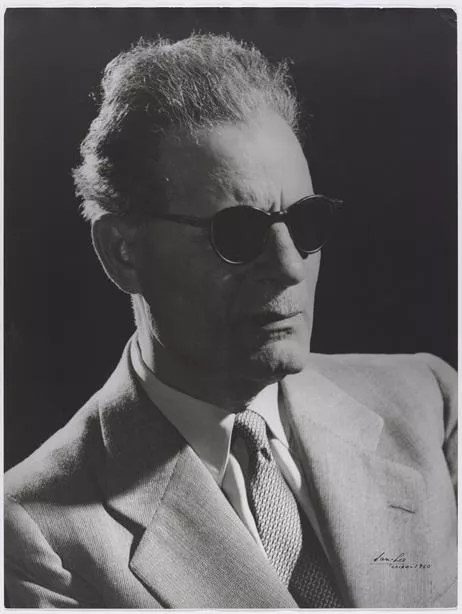

في تلك الفترة صار لدينا طه حسين بمشروع كبير للتحديث قائم على الشك والمساءلة، وعلي عبد الرازق وأحمد أمين اللذين حاولا مع طه حسين فك ارتباط الإسلام بالاستبداد السياسي وتخليص التاريخ الإسلامي من الأساطير، وعدد كبير من المبدعين: من الأخوين تيمور وعبيد ويحيى حقي وتوفيق الحكيم إلى نجيب محفوظ الذي سينوب عن الثقافة العربية كلها بمشروع روائي استدرك فيه بمفرده ما حققته الرواية الأوروبية خلال أربعة قرون.

وكان توقيع اتفاقية 1936 مع الإنجليز بمثابة نوع من الاستقلال المنقوص، خلق الأمل في نفس عميد الأدب العربي فوضع كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي صدر عام 1938، وهو بالطبع كتاب عن مستقبل التعليم في مصر المستقلة. هذا التطابق بين الثقافة والتعليم لدى طه حسين يستحق التأمل، فالتعليم يخلق منتج ومستهلك الثقافة على شاكلته.

تناول العميد في كتابه كل تفصيلة يراها ضرورية من أجل النهوض بالتعليم، من حيث المناهج وإعداد المعلم وحريته، ملحًا على مبدأ الثقة بين أطراف العملية التعليمية؛ مصرًا على ضرورة إتاحة التعليم المجاني للجميع في كل المراحل دون التفريط في الجودة، رافضًا التعلل بقلة الإمكانيات، حيث يجب أن تتوفر الإمكانيات للتعليم كما تتوفر للدفاع.

في كل الأحوال سادت النصف الأول من القرن العشرين حيوية ثقافية داخل إطار من التنوع، توضع فيه الأولويات وتُحدَد المكانات بناء على العلاقة الحرة بين الكاتب والقارئ. وإذا جاز لنا أن ننظر إلى التاريخ بعين التمني، كنا سنرى تاريخًا مختلفًا للثقافة والتعليم لو تحققت رؤية طه حسين، واستمرت حالة الديمقراطية على كل ما بها من عيوب، لكن سوء الأوضاع السياسية أوجد الحاجة إلى حركة الضباط في 23 يوليو، وساهم وضع إنجلترا والقوى الاستعمارية التقليدية بعد الحرب في جعل الحركة ممكنة.

انحدار ثقافي متواصل

اعتبرت حركة يوليو مجانية التعليم من اختراعها، بينما لم تصل إلى طموح طه حسين، فأتاحت التعليم للجميع دون أن تتمكن من الحفاظ على الجودة، وسيشكل تدهور التعليم أساسًا لانحدار ثقافي متواصل، ينعكس على مستوى المنتجين الثقافيين الذين ولدوا بعد يوليو وانحدار مستوى مستهلكي الثقافة في الآن ذاته.

وفي مجال الفعل المباشر في الثقافة، أصبح الإنتاج الثقافي مخططًا وموجهًا من قبل الدولة. نشأت وزارة لهذا الغرض كان اسمها الأول صريحًا وأمينًا وزارة الإرشاد القومي يشير إلى ثقافة موجهة دون لبَس. ولتحقيق هذا الهدف توالى إنشاء مؤسسات الوزارة من هيئة عامة للنشر، وأخرى للمسرح، ومؤسسة للسينما، ومراكز ثقافة في مختلف المدن فيما عُرف بـ الثقافة الجماهيرية (تغير اسمها بعد الاستغناء عن الجماهير إلى هيئة قصور الثقافة) وفي المقابل جاءت حركة تأميم لشركات الإنتاج الفني ودور الصحف، وبينها دار المعارف المتخصصة في نشر الكتب.

كانت لحظة يوليو 1952 تشبه لحظة محمد علي، من حيث تقدم السياسة لتقود الثقافة وتضعها في خدمتها، كما تنتمي بشكل ما إلى النظام الأبوي الذي عرفه العالم مع الثورة الروسية، حيث الدولة التي تقمع وتؤدب وتُطعم وتُعلِّم وتُثقِّف وتوظِّف.

تحمل الثقافة الموجهة أسباب موتها في داخلها، لكن الإنتاج الثقافي استمر على تميزه خلال حكم عبدالناصر، لسببين مهمين: قوة الدفع الذاتي الممثلة في منتجين ثقافيين كبار نالوا تكوينهم في الحقبة الليبرالية، والسبب الثاني قوة الإيمان بالمشروع مما طابق بين الفعل والشعار. مع ذلك كان بوسع هذا النسق من السياسة والثقافة أن يعيش عمرًا أطول لو حافظ على انسجامه كما حدث في بلد مثل كوبا، لولا أن وقعت خيانة النسق.

بعد أقل من عشرين عامًا مات عبدالناصر، وتولى السادات ليضع حجر الأساس لبناء سياسي مرتبك الخطوة، سيستمر حتى نهاية عصر مبارك ويتميز باستماتة الدولة في الاحتفاظ بدور القامع (مع محاولات تمويه الهراوة) وفي الوقت نفسه التنصل التدريجي من أدوار الرعاية.

ووجدت الثقافة نفسها حائرة، تقودها سياسة حائرة. الدولة تتجه يمينًا عبر الانفتاح الرأسمالي، وتتظاهر بالانفتاح السياسي لكنها لا تتخلى عن القبضة الأمنية. لا تشكل الثقافة أهمية لدى تلك الدولة، لكنها وجدت في يديها مؤسسات ثقافية، لا تعرف ماذا تفعل بموظفيها، والأسوأ أن الغلبة في قيادة هذه المؤسسات لليسار الذي تتبادل معه الدولة الجديدة الارتياب، فكانت جهود التطويع وإحلال مثقفين من اليمين محل اليسار مواكبة للتحالف مع التيار الديني، حتى انتهى عصر السادات بخصومة مع الثقافة أساسها التطبيع.

جاء مبارك ليتسلم دولة محاصرة عربيًا، وغاضبة داخليًا، فكان لابد من دور للثقافة في هذه الدولة الملتبسة. وقد أوجدت ورطة الوجود في وضع الملتبس للطرفين طريقًا للتعايش، عبر تبادل المنافع في ملفين اثنين بالغي الأهمية: رفض التطبيع والحرب ضد الإرهاب.

الاتفاقية مع إسرائيل وجدها مبارك ولم يبتدعها، فلم تزعجه المعارضة الثقافية للتطبيع (هي معارضة لمن وقَّع الاتفاقية) بل وجد فيها ورقة للعب ضد الضغوط الخارجية مقدمًا نفسه كضامن للصلح المرفوض ثقافيًا وشعبيًا، ومن جهة أخرى حقق له هذا التمسك برفض التطبيع للمثقف رضىً عن نفسه ومنحه مظهر الاستقلال، واعتبر شرف هذه القضية كافيًا لتغطية صمته عن التفكير في وضع الحريات والعدالة.

الملف الثاني المشترك هو الحرب ضد الإرهاب، وقد تمت فبركة هذه الحرب الثقافية بحيث يبدو هذا الإرهاب شيطانيا مجهول الأب، وأحيانًا ما يتم إلقاء اللائمة على الوهابية القادمة من الجزيرة العربية، دون أدنى إشارة إلى مسؤولية سياسة الاستبداد والإفقار عن تفريخ الإرهابيين.

يمكن القول إن ما أنتجته الثقافة المصرية في هذا الملف من كتب كان في الأصل مقالات صحفية أقل من أن تكون فكرًا وأدنى الممالأة، بينما بالتوازي كانت هناك مشروعات عربية للنقد الثقافي، منها مشروع أدونيس في الثابت والمتحول ومشروع محمد عابد الجابري عن العقل العربي وبالقرب منه مشروع محمد أركون. شكَّلت هذه المشاريع إعادة فحص متأنية للتاريخ الإسلامي لفهم ما صار إليه "العقل العربي" وعلى وجاهة هذه المشروعات إلا أن إحالتها إلى الجوهر وإلى لحظة ماضية تعفي الحاضر من المساءلة.

ربما كان عطاء هؤلاء مهمًا كأفضلية ثانية إلى جوار أفضلية أولى (لم توجد للأسف) من الفكر السياسي والاجتماعي المشتبك مع قضايا اللحظة، مثلما وجدنا في فرنسا مثلا، في الفترة ذاتها مفكرين يكشفون أنواع الاستبداد الجديدة التي طرأت على مجتمعاتهم، بينهم جي ديبور، بيير بورديو، باسكال بونيفاس. ورغم أنهم أبناء ديمقراطية مستقرة إلا أنهم رأوا مأزق الاستبداد الذي يخترقها عبر الاستعراض التليفزيوني وتزوير إرادة الناخبين الأحرار بتضليلهم.

لم يتكرر شخص يشبه الكواكبي يفكك بنية الاستبداد، كما يختلف مشروع مساءلة "العقل العربي" في ديمومته، ولا تاريخيته عن مشروعي طه حسين وأحمد أمين اللذين تعاملا مع العقل العربي من منظور تاريخي يسائل الوقائع، حيث تكفلا بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي والحضاري بعد إزالة الخرافات ومسحة القداسة عن الأشخاص، بما يفتح الطريق إلى توطين العقلانية.

كان مشروع أدونيس هو الأكثر فجاجة في النصف الثاني من القرن العشرين والأكثر تهافتًا، وتواصلت مقولاته الأدنى إلى العنصرية التي لا تقود إلا إلى اليأس باعتبار العجز والإعاقة خصيصة ثابتة للعقل العربي، وعندما بدأ الربيع السوري رفض ثورة بدأت بالغناء، بحجة أنها خرجت من المسجد، وكأن هناك مكانًا آخر يمكن أن يتجمع فيه السوريون.

بالعودة إلى النموذج المصري، كان هناك بالطبع من يرفضون المقايضة مع السلطة، لكن الضوء كان على مقولات المقايضين، والتحقق الاجتماعي والأدبي كان من نصيبهم. وجرت في سنوات مبارك الطويلة محاولة لنحت مصطلح "الجماعة الثقافية" وهذه مفارقة، أن يولد المصطلح بعد غياب مضمونه.

مفهوم "الجماعة الثقافية" التي يمكن أن تتوافق على أولويات كان موجودًا في الواقع طوال الحقبة الليبرالية باختيار المثقفين، وفي الفترة الناصرية وفق الشعار الحاكم، بينما صار هذا التوافق مفقودًا وقت مبارك الذي استنفد الرصيد المعنوي للثقافة بسياسات إفساد اعتبرها وزير تلك الحقبة فاروق حسني إنجازًا له، عندما قال بعفوية تُحترم إنه أدخل المثقفين حظيرة الدولة.

وطبقًا لهذه الصراحة يمكن النظر إلى مفهوم "الجماعة الثقافية" بصفته إشارة إلى دائرة مغلقة تضع القواعد وتجني الأرباح: كتاب العضو في الجماعة الثقافية تنشره مؤسسات الدولة، ويتم تقريظه في صحف الدولة. المذيعون في تليفزيون الدولة يفرطون في توزيع ألقاب المفكر الكبير والكاتب الكبير على أعضاء "الجماعة الثقافية" الذين يحصلون تباعًا على جوائز الدولة، بينما توغل تلك الجوائز في النسيان، حتى لم يعد هناك من يعرف موعد منحها إلا منتظريها ولجان منحها. وبالمثل أصبحت معظم مؤسسات الثقافة قائمة كهياكل فارغة من المعنى، باستثناء فترات محدودة في هذه المؤسسة أو تلك بإخلاص فردي من مدير متحمس.

المفارقة المدهشة أن الدولة التي تتمسك بأدوارها الثقافية عبر وزارة الثقافة هي نفسها التي كانت تتخلى عن أدوارها الأخرى في الرعاية، بما فيها التعليم.

وبلغ استنفاد القوى الثقافية ذروته قبل 25 يناير، لكننا لو نظرنا للوراء بموضوعية يمكننا القول باطمئنان إن العصر الثقافي الذي بدأ عقب 1952 لم ينتج مشروعًا واحدًا يضاهي مشروع طه حسين، وقد وصلت هذه الثقافة المرتهنة للسياسة إلى التسعينيات بأسماء رنانة كالطبل، وقد استفدت مقولاتها صلاحيتها وبطل سحرها لدى الجمهور.

شرعية الفرد

من حسن الحظ أن الإبداع كان أقل تأذيًا، بسبب طبيعته المراوغة، فهو يستطيع الالتزام بالاستقامة الأخلاقية والفكرية عبر طرق تعبير ملتوية، بينما يتطلب الفكر السير في طرق مستقيمة. وعلى سبيل المثال استطاع نجيب محفوظ أن يحافظ على إيمانه بالليبرالية وكراهيته لحركة يوليو ويقدم فنًا اجتاز بنجاح اختبار الزمن، في حين لم يستطع الفكر أن يعيش دون تلفيق واجتزاء وتجنب للقضايا المهمة، مما جعل مقولاته تسقط في أرضها.

ربما كان ما نتداوله من أساطير عن مصر "الأم الولادة" صحيحًا، لو بشكل جزئي، وربما كانت طبيعة التحولات الزمنية وطبيعة الحياة التي لا تقبل الفراغ هي التي جعلت عقد التسعينيات يشهد مخاضات ميلاد جيل جديد يعول على الفردية، بدلًا من التعويل على المؤسسة والجماعة، وقبل أن ينتهي القرن بقليل كانت التحولات الاقتصادية قد أفرزت جيلًا جديدًا من القراء، نتيجة الراحة المادية التي تحققت للكثير من الأسر بفعل التحولات الاقتصادية، وتنوع أشكال التعليم، وربما فوضاه. جيل من القراء يدين للفردية هو الآخر وليس لـ "جماعة ثقافية" ذات هم حقيقي أو مصطنع.

في الأثناء اشتد عود دور النشر الخاصة شأن مختلف مجالات الاقتصاد، فأصبح هناك كتاب يخرج على أساس ربحي، وهذا أنعش الكتاب الخفيف لتلبية رغبة أعداد كبيرة من القراء، وشهدت الفترة مولد العرَّاب أحمد خالد توفيق، الذي سيزعج السلطات بأثر رجعي عندما تكتشف حجم جماهيريته في لحظة موته إبريل 2018.

انطلقت في بدايات الألفية الثانية وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من الثقافة أحد أركان محتواها. وأصبح بوسع القراء أن يقيموا ما يقرأون بأنفسهم على Goodreads أو على صفحاتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجدت "الجماعة الثقافية" التي تتلقى دعم الدولة في النشر والنقد والجائزة نفسها بعيدا عن تفضيلات القراء، معزولة مثل شمس فقدت الكواكب التي تدور حولها وسط تشظٍ في الآراء والتفضيلات لكل قارئ على حدة.

هذا التغيير الثقافي سيستمر ويتسارع مع تسارع وتيرة التغير السياسي والاقتصادي، حيث أخذت خريطة الثروة تتغير بعنف وأخذت شرعية الحكم تتآكل، ومعها شرعية "الجماعة الثقافية" ومؤسسات الثقافة التي لا تشعر بجيل جديد يدين للمحسوس والملموس والحق في المتعة الذي يستوجب احترام الجسد، وسقط نظام مبارك في المسافة بين صورة الشاب الوسيم خالد سعيد وصورة جمجمته المنتفخة المشوهة من التعذيب.

وكان لقاء مبارك بالمثقفين في الثاني من أكتوبر 2010 آخر براهين العزلة، فالجماعة الثقافية في القصر، بينما يستعد القراء للنزول إلى الميدان.

الفردية التي كانت تتعمق ثقافيًا خلال عقدين، هي التي جعلت 25 يناير ممكنة. وهناك فرق كبير بين الفردية الاقتصادية التي ولدت لحظة الانفتاح الساداتي والفردية الثقافية الحديثة التي لا تنكر الجماعة والحلم الجماعي، بل لديها تصور مختلف لهذه الجماعة، يقوم على إعلاء كرامة الفرد وليس على معان غامضة يتستر خلفها الاستبداد.

صارت الحرية الفردية فوق كل الحريات، وليس "حرية أراضينا" كما في نشيد صالح جودت ومحمد عبدالوهاب. هي إذن فردية، ليست أنانية، لكن لديها تصور جديد لجماعة جديدة من أفراد أحرار.

المفارقة أن الروح الفردية التي كانت مصدر القوة، وحققت الحشد دون انتظار لقرار تصدره قيادة ثورية، هي نفسها نقطة الضعف التي جعلت من لقطة الميدان لحظة سريعة الزوال.

ورغم سرعة انكسار الحلم السياسي، فقد كان الحلم الثقافي أكثر قدرة على المقاومة، واستمرت الحيوية الثقافية خلال أعوام الشك والسيولة الأولى (2011 - 2013) ولم تكن سنوات الصخب السياسي الثلاث في صالح الكتاب، بل لحيوية جماعية تمثلت في ظواهر فنية مثل "الفن ميدان" الذي سيكمل عامين آخرين بصعوبة، ثم يعم الصمت المهيب بفضيلة الصراحة والسفور التي وسمت السنوات السبع (2013 - 2020).

لم يعد هناك تظاهر بأية أهمية للثقافة كما جرى خلال ستين عامًا قبل يناير، ولم يعد هناك من مجال عام يتنفس فيه المسرح أو يصلح للسينما والدراما، أو أي من فنون الإبداع الجماعي، لكن يبقى نشاط الكتابة والقراءة لأنه يُنتج في عزلة الكاتب ويُستهلك في عزلة القارئ.

تأذت عملية القراءة والكتابة في سنوات الحراك الثلاث، لأن الجميع في انتظار تحول شامل في الحياة، ثم كانت العودة إلى وضع السكون عودة إلى إنتاج واستهلاك الكتاب، في عودة إلى المشهد الذي كان قائمًا قبل يناير 2011.

وزارة الثقافة موجودة، بمؤسساتها. الوزراء يأتون ويذهبون دون أن يرتبط الاستدعاء بأية مهام أو يرتبط الاستبعاد بأي تقصير. الإنتاج الثقافي مستمر، بكثيره الرديء وقليله الحسن نتيجة مصادفة تولي شخص راغب في تقديم شيء جاد في هذه المؤسسة أو تلك. وبقيت المؤسسات الثقافية مثل أقمار تحيطها مدارات فارغة لا أحد يراها وهي على نظامها القديم، وأكثرها هزلاً الجوائز التي لم تزل تُمنح بالآلية ذاتها، لكنها استنفدت كل الأسماء المعروفة في "الجماعة الثقافية" وبدأ عصر فوز المواطنين الطيبين الذين لا يعرف لهم القراء أي إنتاج.

لكن الواقع الجديد صار أقدر على تجاهل وجود هذه المؤسسات وأحكامها والتراتبية الثقافية التي تصنعها. تعزز وضع القطاع الخاص في النشر، وتعززت فرص قراءة الكتاب المجاني، وهذا بدوره قلَّص المسافة بين القاهرة كمركز والأقاليم كأطراف.

وأصبح كل قارئ يثق في ذوقه الخاص ويكتبه. لكن سيتضح أخيرًا أن هذا سلاح ذو حدين؛ فبعد أن حرر الواقع الثقافي من ديكتاتورية "النخبة/ الجماعة الثقافية" سرعان ما أحل محلها ديكتاتورية بروليتاريا القراءة.

بعض نشاط القراء العاديين في تقييم الكتب لم يعد عفويًا فرديًا، حيث تشكلت نوادٍ للقراءة على منصات التواصل، صارت لها سطوتها، وتحولت إدارة هذه النوادي إلى سلطة جديدة، ينحاز الكثير منها للكتاب الاستهلاكي "البيست سيللر" وهو نوع من الكتابة ضروري في الثقافة، يمدها بالحياة ويوسع دائرة القراء، لكنه في مجتمع يتمتع بالمناعة الثقافية يكون مجاورًا للكتاب الرفيع، ولا يُطرح بديلاً له.

مع ذلك، يمكننا التأكيد أن عيوب الحرية أقل ضررًا من مساوئ الاستبداد؛ فقد بدأت حقبة القراءة الكثيفة للكتب الخفيفة تثمر، واتسعت مساحة الصفوة التي تسعى إلى الثقافة الرفيعة، ورغم صعوبة الحصول على إحصاءات إلا أننا يمكن أن نلحظ إقبالاً جديدًا على قراءة الكلاسيكيات الأدبية من دوستويفسكي إلى نجيب محفوظ، في تواز مع إبداع أدبي يتواصل وتنضم إلى مسيرته أجيال جديدة.

هذا الانتعاش الأدبي قراءة وكتابة هو أقصى استفادة ممكنة من أوقات القلق، لأن طبيعة الإبداع تختلف عن طبيعة الفكر الذي لا يمكن أن يُكتب أو يُقرأ في محطات الانتظار.

وإذ نغادر اليوم عقدًا على حلم وكابوس وفرصة 25 يناير؛ فإن أحدًا لا يعرف كم من الممكن أن يدوم الانتظار، ونظرًا لتقلص مساحات الحركة في معظم أشكال التعبير الثقافي، فإن الحياة التي لا تقبل الفراغ ترشح الأدب لمزيد من التمدد، وسينوب الأدب العظيم الحامل للقيمة الإنسانية والفكرية عن كتب الفكر في غيابها، وسيكون هذا الأدب مع الوقت حجر الأساس لحياة فكرية جديدة، وسيجد أعلامها أنفسهم في قلب ثقافة العالم، وأقرب إلى أجدادهم من مفكري النصف الأول للقرن العشرين منهم إلى آباء النصف الثاني.

قراءة ملف "تلك الأحداث" على هذا الرابط

هذه القصة من ملف تلك الأحداث التي لا يجب ذكر اسمها

تلك الأحداث| الصراع على كعكة الشرعية

تلك الأحداث| الحياة هادئة داخل المعسكر

تلك الأحداث| لعبة العروش في إقليم مضطرب

تلك الأحداث| الإسلاميون والرضا من الغنيمة بالإياب

تلك الأحداث| من طلب الكرامة في سيناء إلى محاولة الإفلات بالحياة

تلك الأحداث| عشر سنوات من اكتساح "الأعداء" تشريعيًا

تلك الأحداث| عشر سنوات من الرقاد على بيض القلق الثقافي

تلك الأحداث| من ثورة الكلام إلى فرض الصمت

تلك الأحداث| ما فعلته الأنظمة بالإنترنت

تلك الأحداث| نادي الـ11 تحت الأرض

تلك الأحداث| منصات أكثر رحابة من سينما ضيقة

تلك الأحداث| خروج مسيحيٌّ مؤقت إلى دولة المواطنة

تلك الأحداث| 10 سنين من الثورة يا نوبة

تلك الأحداث| هوامش على دفتر "الثورة"

تلك الأحداث| الموسيقى من دوائر الإنتاج الثلاث إلى السيطرة على "المجال"

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.