تلك الأحداث| من طلب الكرامة في سيناء إلى محاولة الإفلات بالحياة

مشهد أول 25 يناير- العريش

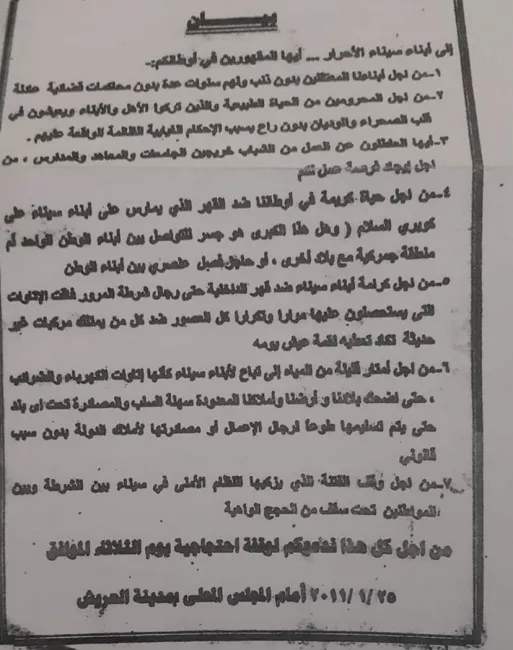

أمام مقر المجلس الشعبي المحلي في وسط مدينة العريش، ولأقل من نصف ساعة، اصطف حوالي 18 فردًا فقط، مبكرًا في بداية اليوم. وفي الساحة التي شهدت الحدث؛ انتشرت قوات الأمن المركزي دون الصدام معهم. كان قد سبق هذا التجمع توزيع بيان، غير موقع من أي تيار سياسي، حمل مطالب واضحة على رأسها: العدل والكرامة والتوظيف.. هذه كانت ألفاظ البيان أو الترجمة المحلية لشعارات الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

مشهد ثانٍ 25 يناير- رفح

بعد انتهاء الوقفة في العريش سريعًا، سمعت بأخبار مظاهرة في رفح فذهبت في سيارة صديق مسرعًا، وجدت عددًا محدودًا من الأشخاص يقفون قرب إطار سيارة مشتعل على حدود قرية المهدية جنوب مدينة رفح، يرفعون مطالبهم المحلية: الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام الغيابية.

مشهد ثالث 25 يناير- الشيخ زويد

تدحرجت المظاهرات إلى قرب قسم شرطة الشيخ زويد، وهنا وجد الشبان الأكثر تواصلًا مع مطالب الثورة القاهرية فرصة للانخراط في الحراك الثوري ذو المطالب شديدة المحليّة، وفي هذا المكان بعد يومين فقط قدموا أحد أوائل شهداء الثورة من سيناء وهو الشهيد محمد عاطف لتزداد حدة المواجهات.

في نفس التوقيت، وعلى بعد 50 مترًا فقط من مظاهرة السياسيين؛ جلست حوالي 7 سيدات منتقبات بصحبة أطفال، بدت عليهن آثار سنوات من الفقر. حمل الأطفال لوحات من بقايا الكراتين "أنا مش إرهابي.. أبويا معتقل". سعى بعض المقربين من جهات الأمن إلى تعطيل وقفة السيدات مع وعد بالإفراج عن المعتقلين لاحقًا.

المشاهد الثلاثة التي حدثت قبل 10 سنوات، لم تكن سوى إعلانًا لبدء حقبة جديدة حملت آمالا شديدة التفاؤل. ولكن جرت الأمور في مسارات لم يخطط لها هؤلاء الحالمون بتحقيق شعارات الثورة الثلاثة: تم قتل متظاهر بشكل علني أمام قسم شرطة الشيخ زويد يوم 27 يناير، وتصاعدت الأحداث بسرعة شديدة مع اقتحام مقر مباحث أمن الدولة يوم 28 يناير في رفح، وتم اقتحام قسم شرطة الشيخ زويد ومقر مباحث أمن الدولة يوم 29 يناير.

انسحبت القوات الشرطية من الشيخ زويد ورفح تمامًا وأصبح السكان في مواجهة سيناريوهات مفتوحة، محاصَرين بحدود مليئة بالثقوب الأرضية مع قطاع غزة تنشط من خلالها حركة نقل البضائع والأفراد عبر الأنفاق، وحدود أخرى مع الاحتلال الإسرائيلي تمتد حتى طابا بامتداد يقترب من 250 كيلومتر. كل هذا يدور في سياق أكبر وأشمل: اتفاقية كامب ديفيد التي تحدّ من أي تواجد فعّال للقوات المسلحة المصرية في المنطقة المسماة "ج"، مع السماح فقط لقوات الأمن بالتواجد، ما يعني أنه بانسحاب الشرطة أصبح الفراغ الهائل مؤهلًا لأن تملؤه قوى أخرى.

حدثت محاولة من الجيش لسد الفراغ في هذا المكان الحساس، فدفع بقوات محدودة للغاية، قابلها الأهالي بودّ شديد لأنها نسجت معهم سريعًا علاقات ودودة، لكنها لم تكن كافية لما كان يتحضر تحت الأرض.

في نفس الوقت وبينما كان الثوار يحلمون بمستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي أكثر عدالة يحقق شعارات الثورة؛ فإن قوى أخرى بدأت في الظهور ميدانيًا عن طريق تشكيل لجان شعبية مسلحة بدعوى حماية ممتلكات الأهالي. لم تكن هذه الدعوات سوى رأس جبل الجليد الذي تكشّفت بقاياه المطمورة في الأعماق مع تبني أول عملية مسلحة بعد 25 يناير: استهداف أنبوب الغاز الطبيعي حول العريش الذي ينقل الغاز إلى الكيان الإسرائيلي وفقا لتفاهمات اقتصادية سابقة بين شركة حسين سالم صديق الرئيس الأسبق حسني مبارك وشركة إسرائيلية. جاء التفجير الأول لخط الغاز بعد الثورة بين ليل 4 وفجر 5 فبراير/شباط 2011، وتبناه أول التنظيمات المسلحة ظهورًا في سيناء باسم أنصار بيت المقدس. وكأن هذا التنظيم، الذي سيصبح جزءًا من الواقع الذي تعيشه سيناء، قد حجز لنفسه موقعًا في الملعب وبشكل استباقي عبر الإعلان عن نفسه كفاعل ذي أهداف مستقبلية في المكان الذي حلّ فيه الفراغ الأمني.

يوم جمعة الغضب 28 يناير تصدر المشهد رموز الأحزاب الأكثر نشاطًا في شوارع شمال سيناء وعلى رأسها التجمع والكرامة والوفد، ولحق بهم متأخرين رموز جماعة الإخوان المسلمين التي كانت الأكثر تنظيمًا هذا اليوم، والأكثر معرفة بأهدافها النهائية بخلاف باقي القوى التي كانت غارقة في تحريك الشارع وضمّه إلى صفوف الثورة، لكنها كانت أقل المستفيدين بعد انطلاقتها.

بالتزامن مع هذه الدعوة الكبرى بدأت مدن شمال سيناء في استنساخ ظاهرة الحركات الشبابية المتنوعة محاكاة لما يحدث في القاهرة ومحافظات الوادي، وظهر بالطبع عناصر مسلحة ذات انتماءات سلفية جهادية.

هذه المحاكاة لم تتوقف عند حدود المحافظة وإنما ذهب رموز وممثلون عن هذه "الطوائف" إلى ميدان التحرير لالتقاط صور والعودة لاكتساب شرعية باعتبارهم مشاركين في "الحدث المركزي الكبير في قلب القاهرة"، بجانب التواصل مع قيادات الحركات الأصلية في الميدان.

الحراك الثوري في الشيخ زويد ورفح وصل ذروته باقتحام المقرات الشرطية باعتبارها الرموز التي شكلت جزءًا من معاناة المواطنين في سنوات سابقة، ثم المشاركة الثورية الأوسع في مدينة العريش يوم الجمعة 28 يناير بالتزامن مع الدعوات المركزية القادمة من القاهرة وما حولها لجمعة الغضب. عند هذه النقطة لم تكن هناك سيناريوهات أخرى لدى الثائرين المدنيين، وانتهى دورهم على الأرض تمامًا.

..وظهر السلاح

لم يكن ظهور السلاح في مدن شمال سيناء بالأمر المفاجئ لأي مراقب. فشبه الجزيرة كان منفذًا كلاسيكيًا لنقل السلاح القادم من السودان في سنوات ما قبل الثورة، أو من ليبيا عقب انهيار النظام فيها وتفكك جيشها، ليصب في النهاية في مخازن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ولأن الممرات أتخمَت بالسلاح ولأن الأمن انسحب؛ لجأ الأهالي العاديون للشراء والتخزين لتعويض الغياب الأمني وحماية للممتلكات الشخصية.

هذا لا ينفي وجود قوى أخرى كانت أكثر احترافية اقتنت السلاح بهدف لعب أدوار مستقبلية تكشّفت فيما بعد بشكل تدريجي، تلك التي كانت تسعى للحلول مكان الدولة المصرية بأفكار دينية جهادية، فباتت أكثر تشددًا مع مرور الوقت تزامنًا مع حدوث التغيرات السياسية في القاهرة. بالتوزاي مع هؤلاء حاول لاعبون آخرون اكتساب شرعية الظهور بالسلاح ولكنهم لم يمتلكوا جانبًا جهاديًا، فقط امتلكوا سلاحًا كثيفًا بغرض حماية مصالحهم في تهريب البشر والمخدرات والبضائع، وكانوا أول المنسحبين من الساحة عقب اشتداد عود التنظيمات الدينية المسلحة.

ومع نمو نشاط الأنفاق الحدودية في رفح وتزايد تدفق الأموال؛ تزايدت معدلات العنف المجتمعي، وحاولت العائلات فرض السطوة والنفوذ على بعضها البعض بقوة السلاح المكدّس. الكل بات يسعى لأن يكون بديلًا للدولة المنسحبة من دورها في الحماية وبسط النفوذ، ترافَق هذا مع تهاوي القضاء العرفي لصالح المجالس الشرعية التي ابتدعتها الجماعات السلفية والجهادية كمجالس لحل القضايا الأهلية.

الكل يحاول الآن تمرير قوانينه مستغلًا الفراغ.. لكن هل بدأ التطرف مع الثورة؟

يخطئ مَن يدّعي أن الأفكار المتشددة والتنظيمات الإرهابية ولدت مع الثورة. هذه الأفكار نمت واشتد عودها في بداية القرن الجديد، ووصل تجليها الأكبر في تفجيرات نويبع وطابا (أكتوبر 2004) وشرم الشيخ (يوليو 2005). وجود السلاح والأفكار والأفراد غير جديد على شمال سيناء، لكن ما استجد بعد الثورة هو الشكل التنظيمي فتكوّن المربع الجهنمي: الفرد والفكر والسلاح والتنظيم، الذي تجلّى بعد 25 يناير.

كيف ظهر التنظيم؟

ثقوب الحدود مع غزة والأراضي المحتلة، وفراغ المكان، وتفريخ الإرهابيين داخل السجون المصرية، كانت ثلاثة أسباب مباشرة لخلق أشكال تنظيمية احترافية عقب الثورة. ظهر ذلك جليًا فيما بعد من خلال وجود عناصر غير مصرية في صفوف المسلحين، ما يؤكد أن البنيان التنظيمي جاء من مناطق احترفت تكوين التنظيمات المسلحة مثل غزة.

وعقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، شنّت وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة حملة قبض عشوائي واسع ومكثف ضم مشتبه بهم في التفجيرات وأشخاص عاديون لا صلة لهم بأي شيء، ثم وضعت المئات من هؤلاء بجوار الجهاديين الكبار في السجون والمعتقلات، الأمر الذي خلق بيئة تعارف، وتطورت العلاقات لأكثر من ذلك، وهو ما اتضح أكثر بعد خروج الجهاديين من أبناء الوادي عقب الثورة بعفو من المجلس العسكري، أو هروبهم من السجون، ولجوئهم إلى سيناء حيث "الأنصار".

انتهجت القوى الأمنية الجديدة التي حلّت في سيناء سياسة أكثر مرونة لتلافي الاصطدام مع غابة السلاح التي ظهرت في شوارع المحافظة، كما أن الجغرافيا كانت عاملًا هامًا أمام القوى الأمنية للتريث في بسط النفوذ، خاصة وأن التفاهمات التي تمت مع الكيان الإسرائيلي سمحت بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة "ج" بأعداد إضافية كبيرة، وكان واجبًا أن تحاول القوات الجديدة التعرف على الجغرافيا قبل الدخول في معركة تطهير واسعة للمناطق من السلاح المؤدلج دينيًا.

استمر هذا المنطق سائدًا حتى العام 2013، مع محاولة من الدولة سد الثقوب الحدودية مع قطاع غزة قبل غياب شمس الأنفاق التي ضخت أموالًا هائلة على شمال سيناء، وحققت وضعًا اقتصاديًا منتعشًا للعديد من الأفراد.

وفد رئاسي في حضرة الجهاديين

في الفترة التي حكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي ومع وقوع حوادث إرهابية وعمليات قتل وخطف للجنود؛ بدا أن الجماعات السلفية الجهادية هي اللاعب الرئيسي في شمال سيناء بشكل أكبر من جماعة الإخوان وحزب النور السلفي، وترسخت هذه الصورة حين دفعت مؤسسة الرئاسة بوفد مكون من مجدي سالم، زعيم تنظيم طلائع الفتح الجهادي، ونزار غراب محامي تنظيم الجهاد الإسلامي، ومحمد الغزلاني ومحمد برعي، للقاء شيوخ السلفية الجهادية في مدينة الشيخ زويد، وذلك في محاولة من مؤسسة الرئاسة تدشين قناة تواصل مع الجهاديين.

هذا اللقاء العلني كان علامة مفصلية في علاقة الدولة المركزية بالأهالي، الذين اعتبروا ما حدث أمرًا لا يبشر بمستقبل "سويّ" للدولة في سيناء.

ومع سقوط الرئيس مرسي، تآلفت معظم هذه القوى في أعمال العنف والقتل ضد أفراد الأمن، ما أظهر رابطًا بين تلك الجماعات وممثلي نظام الحكم القائم حينها. تعددت الجماعات والاندماجات وتغيرت الأسماء والولاءات بين السلفية الجهادية والدعوية، وأنصار بيت المقدس، ومجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، وجند الإسلام، والجهاديين القدامى والجدد، كل منهم يعبر عن غايته وكأن سيناء آلت إليه وحده. لكن هؤلاء جميعًا تجاهلوا الشكل التاريخي للديموغرافيا البشرية التي تتشكل من قبائل لها اهتمامات حياتية مختلفة ويريدون ممارستها داخل سياق دولة مركزية، حتى في نمط الاحتجاج على قراراتها المجحفة. هذا الاحتجاج على ظلم الدولة هو في حد ذاته بمثابة نداء لها بالوجود والحضور، لكنها لم تفهمه إلا متأخرًا جدًا.

وهكذا تشكلت خارطة انتشار اللاعبين الجدد في ساحة شمال سيناء كل حسب قدراته على ترك بصمة حارقة في جسدها، إلى أن أعلنت الدولة عن نواياها لتعود إلى مركز اللاعب الرئيسي الوحيد في الساحة بعد سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسى ممثل جماعة الإخوان المسلمين على قمة هرم الدولة المصرية.

لاعبان باقيان

هنا اتخذت الحياة منحى مختلف تمامًا عما سبق، فلم يكن بإمكان معظم القوى الإسلامية والجهادية وحتى مهربي البشر والمخدرات مقارعة الدولة والتشكيلات الأهلية التي انضمت للدولة، عدا التنظيم الذي بدّل شعاره واسمه وأعلن عن نفسه كفرع لدولة الخلافة الإسلامية في سيناء، معبًرا عن أهدافه بوضوح: نحن هنا لنكون البديل عن الدولة في شبه جزيرة سيناء. رغم إخفاق التنظيم في إقامة دولته على النمط السوري والعراقي في 2014، لكن هذا الإخفاق جاء بأثمان باهظة.

أطلقت القوات المسلحة عدة حملات متعاقبة، أسهمت منذ أواخر العام 2013 ولا تزال مستمرة حتى نشر هذه السطور في تقليص تواجد التنظيم في المناطق الحدودية ورفح والشيخ زويد، واكتفى التنظيم بالإعلان من وقت لآخر عن تفجيرات بعبوات ناسفة واستهداف بالقنص لأفراد الأمن وترويع للمدنيين بالاختطاف والقتل، بينما لم تعد لديه القدرات الاستعراضية لرفع علمه الأسود في مسيرات دعائية كما حدث في منتصف 2014، أو محاولته احتلال مدينة كبرى يجعلها عاصمة له في يوليو/تموز 2015.

هذا الفشل لا يعني أن الخسائر البشرية والمادية التي ألحقها بقوات الشرطة والجيش أو المدنيين انخفضت، لكني أقصد فشل التنظيم في بناء وتعظيم حاضنة بشرية لأفراده المسلحين.

فخلال سنوات نشاط التنظيم في شمال سيناء؛ ارتكب فظائع في النسيج المدني، تكللت بمذبحة مسجد الروضة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهي الجريمة التي خلّفت مئات القتلى والمصابين، وبعدها تكررت أفعاله التي "حيّد" من خلالها المدنيين بالتهديد والوعيد بسكين الذبح، فترك هؤلاء الذين لا حول ولا قوة لهم الساحة للجيش ينفرد فيها بالمسلحين ويقضي عليهم.

تزامن تدمير داعش للحاضنة الشعبية المحتمَلة مع خطوات اتخذتها الدولة لاستعادة الدعم الشعبي لجهود الجيش وذلك عبر ضم تشكيلات قبلية وحضرية للمشاركة في الحرب، وهنا ظهر اتحاد قبائل سيناء.

أين ذهب المهزومون؟

تعرّض التيار المدني الذي رفع شعارات ثورة 25 يناير خلال السنوات العشر، إلى إقصاء كامل، سواء بسبب الظروف الأمنية التي دعتهم للاختباء، فهم مدنيين غير مسلحين بين قوات جيش في مواجهة مع إرهابيين، أو بسبب الاعتقال والتغييب في السجون. فمثلًا قيادات الحركة الثورية الاشتراكية التي خاضت قيادة اليوميات الثورية بعد 28 يناير في العريش قيد الاعتقال جميعًا، وهم: أشرف الحفني، وأشرف أيوب وأيمن الرطيل. بجانب هؤلاء؛ اكتفت بقية الأحزاب القديمة مثل الكرامة والوفد والتجمع بالمراقبة فقط دون التفاعل مع الأحداث اليومية في شمال سيناء، وبدأ مشهد حزبيّ مغاير يتصدر الساحة ويتحكم في التشكيلات البرلمانية مثل مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري.

وإجمالًا؛ لم يترسخ التفاعل الشعبي مع تلك التيارات السياسية بشكل حقيقي، فالكل رهين الظروف الأمنية ورهين أحوال الأهالي التي تبدلت بشكل حاد إلى أقصى درجات البؤس مع ارتفاع رهيب لنسب البطالة، والكل يتحرك في سياق جديد: الخضوع للتعليمات الأمنية في الحِل والترحال.

يعرف مَن تبقى من السياسيين المدنيين استحالة العودة إلى أوضاع ما قبل 25 يناير 2011، وربما استحالة العودة إلى عام مضى من الأساس، لكن المتابِع الجيد يعرف أن الأمور تتبدل في شمال سيناء بسرعة كاسحة، غالبًا للأسوأ، وبنفس سرعة التغيرات الديموغرافية التي وقعت في مركزي رفح والشيخ زويد.

هذا الحادث المفصلي في تاريخ شمال سيناء يجب التوقف عنده بالفحص والتحليل، حيث توالت القرارات بإخلاء المنطقة العازلة منذ العام 2014 لمسافات متدرجة وصلت حتى 5 كيلومترات قبالة الحدود مع قطاع غزة. والنتيجة نزوح جماعي للأهالي مما تبقى من رفح أمام وطأة الحرب التي أعلنتها الدولة على الإرهاب، فانتهى الأمر بمسح مركز رفح القديمة من على الخريطة. كان هنا قبل عشر سنوات مدينة كبيرة و11 قرية، والآن لم يتبق منها سوى قرية وحيدة هي البرث.

مدينة الشيخ زويد دخلت نفس نفق النزوح، بخلو غالبية القرى من السكان وتقلص عدد سكان المدينة، وخضوع حياة مَن تبقى من القابضين على الجمر لاشتراطات معقدة في ظل ظروف حياتية بالغة الصعوبة.

نعود إلى مشهدي البداية رقم 1و2 أمام الإطار المحترق والمطالب الحياتية يوم 25 يناير 2011، ونتأمل الآن المطالب المرفوعة لنصحو على واقعنا الجديد الفادح: الآن يطلب الأهالي الحصول على تعويضات البيوت والمزارع التي أخليت، ويسعى بعضهم لضمّ أنفسهم إلى كشوف مستحقي الإعانات من الجمعيات الأهلية، أو كشوف إعانات الدولة لأهالي الشهداء والمصابين المتضررين من الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي.

العلاقة مع الجار الأقرب

إلى جانب ما سبق يبقى جانب الجغرافيا السياسية من العوامل التي لا يمكن استبعادها حين نكتب عن المشهد السيناوي في عشر سنوات، فبعد أن أخذت علاقات الدولة المركزية في القاهرة مع حركة حماس منحى التصعيد عقب 2013؛ عادت الدولة الآن إلى فتح قنوات الاتصال مع الحركة المسيطرة على قطاع غزة، وتطوّر الآن العمل في معبر رفح من خلال مرور البضائع بانتظام إلى القطاع، حتى أن الجانب الحمساوي لم يُبدِ أي اعتراض على إنشاء جدار حدودي أسمنتي عازل على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، على عكس التصعيد الكبير الذي واجهه نظام مبارك عندما قرر إنشاء جدار حديدي على نفس الحدود عام 2008. هذه العلاقة المتراوحة بين الشد والجذب تنعكس فورًا على الأهالي وأحوالهم.

فمثلًا التفاهمات التي تمت بين الطرفين المصري والحمساوي بشأن الحدود وأمنها تعني وصول بضائع إلى القطاع، وتعني أيضًا أن السكان هنا سيجدون ما يستهلكونه أيضًا. الأمر الذي يعني أن أوضاع قطاع غزة ساخنة كانت أم باردة لها تأثيرات فورية على الأوضاع في سيناء، ولا أستثنى الحدود الأخرى مع الكيان الإسرائيلي الممتدة من معبر كرم أبو سالم إلى طابا، والتي تظهر وكأنها "خط أحمر" لتنظيم داعش، بعد أن كانت هدفًا مستمرًا له وقت أن كان ينشط تحت اسم أنصار بيت المقدس، بخلاف هجمة شبه نادرة في 2017.

أمور مريبة تحدث هنا، لا يمكن تفسيرها جميعًا للأسف.

سيناء أيضًا التي تحيا في سياق اتفاقية كامب ديفيد، لا تزال تخضع إلى نفس اشتراطات الاتفاقية رغم التفاهمات الأمنية بين الأطراف الموقعة عليها، ولا يمكن حذف مشهد انتشار قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات التي تراقب البنود الأمنية للاتفاقية، ما يعني أيضًا أنها باقية لأجل غير مسمى شأنها شأن كل الأوضاع المعلقة بانتظار نهاية ما.

نراقب المياه الجوفية

يمكن تلخيص وضع القوى المدنية والتقدمية هنا، في رحلة الأديب السيناوي الراحل أشرف العناني، بدأ أشرف متفاعلًا بشكل يومي مع الأحداث في مدن وقرى وتجمعات المحافظة عبر مدونته الشخصية سيناء.. حيث أنا، لكن فجأة قرر إغلاقها عام 2012، وبعدها صار عازفًا عن الانخراط في أي شيء يخص تحليل المشهد ومتابعته اليومية، مكتفيًا بعزلة في بيته وعمله بين دفاتر العمل الحكومي.

المراوحة بين الأمل وفقدانه كانت سريعة للدرجة التي قال لي فيها صديقي أشرف، بعد فشل محاولة تنظيم ولاية سيناء السيطرة على الشيخ زويد في 1 يوليو 2015، "نحن هنا يا صديقي كطائر الفينيق البهي الجميل كلما احترق ولد من جديد أكثر قوة وجمالًا، نحن قادرون على الصمود في أحلك الظروف الطاحنة"، لكنه عاد ليقول بعدها "دعهم يعبثون في الخرائط كما شاؤوا. أنا غير منشغل بأفعالهم، سأكتفي بمراقبة حركة المياه الجوفية للمكان".

ما حلّ بأشرف ورفاقه لم يكن انعزالًا عن الناس وإنما أصابه ما أصاب الجميع هنا. هذه القصة أراها تلّخص الواقع الجديد في شمال سيناء. لا يمتلك الأهالي قدرة حتى بالرأي لاستعادة مفردات الحياة المدنية، كما لم يعد لدينا ترف تعقب الروايات الحياتية. القدرة، أو ما تبّقى منها، مخصص فقط لتوفير الاحتياجات اليومية للأسرة من أكل وشرب بسيط، إلى جانب محاولتنا النجاة من تعقيدات المشهد أو الرصاص المتطاير فوق رؤوسنا.

رغم تسارع الأحداث هنا لدرجة فقدان الزمن معناه؛ لكن فوهة بركان الحرب التي تقذف الحمم في وجوهنا لم تنخمد بعد. الأراضي هنا رخوة لا يستطيع أحد الوقوف عليها حتى يرسم حياة مستقرة لنفسه. بدأت الشرارة في المركز فانضم إليها قبل عشر سنوات، لكن الآن لم يعد ممكنًا مطالبة شخص غير قادر على الوصول إلى بيته الأصلي أو مزرعته، بالتفاعل مع القضايا المركزية. هنا استمر الأهالي لفترة ليست بالقصيرة يحتاجون للتنسيق الأمني حتى ينتقلوا داخل الحدود المصرية في محافظات الوادي.

منذ 10 أعوام رفع النشطاء شعار سيناء التي نريد بصيغة الاستفسار الذي يتطلب مشاركة شعبية واسعة، لتحديد بوصلة سيناء وخلق واقع أفضل، لكنه بعد مرور تلك السنوات هناك أسئلة اختفت من الحياة. ولن تستطيع إيجاد شخص يسأل ماذا سأفعل في مستقبلي هنا؟ لأن الأسئلة صارت أكثر بدائية مثل: هل سنعود لمزارعنا وبيوتنا بعد الطرد؟

بوصلة المستقبل تبدلت اتجاهاتها دون معرفة أين الطريق وأين سينتهي مستقرنا؟ الأسئلة هنا أصبحت أشبه بـ "الأسئلة الوجودية" التي لا إجابة لها: هل سيكون هنا موقع تنفيذ صفقة القرن؟ هل سيتم إشراكنا في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يُقال إنها ستنفذ في الشيخ زويد ورفح والعريش؟

يترقب المواطنون نهاية لهذا، لكن النهايات المفتوحة هي السيناريو الأقوى حاليًا، بعد أن فقد أهلها القدرة على التحكم في مصائرهم بفعل السنوات الأكثر عنفًا في تاريخها والتي أبعدتهم عن الأهداف الحالمة لثورة 25 يناير، والتي ربما أصبحت ترفًا عند مقارنتها بالواقع الفعلي للأهالي ومطالبهم الوجودية، فقط بأن يبقوا أحياء على أرضهم بأي شكل من الأشكال.

قراءة ملف "تلك الأحداث" على هذا الرابط

هذه القصة من ملف تلك الأحداث التي لا يجب ذكر اسمها

تلك الأحداث| الصراع على كعكة الشرعية

تلك الأحداث| الحياة هادئة داخل المعسكر

تلك الأحداث| لعبة العروش في إقليم مضطرب

تلك الأحداث| الإسلاميون والرضا من الغنيمة بالإياب

تلك الأحداث| من طلب الكرامة في سيناء إلى محاولة الإفلات بالحياة

تلك الأحداث| عشر سنوات من اكتساح "الأعداء" تشريعيًا

تلك الأحداث| عشر سنوات من الرقاد على بيض القلق الثقافي

تلك الأحداث| من ثورة الكلام إلى فرض الصمت

تلك الأحداث| ما فعلته الأنظمة بالإنترنت

تلك الأحداث| نادي الـ11 تحت الأرض

تلك الأحداث| منصات أكثر رحابة من سينما ضيقة

تلك الأحداث| خروج مسيحيٌّ مؤقت إلى دولة المواطنة

تلك الأحداث| 10 سنين من الثورة يا نوبة

تلك الأحداث| هوامش على دفتر "الثورة"

تلك الأحداث| الموسيقى من دوائر الإنتاج الثلاث إلى السيطرة على "المجال"

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.