وداعًا يا حبي القديم: أو كيف حررتني الثورة من وهم العمل؟

منذ حوالي 17 عامًا، دخلت لأول مرة مبنى أخبار اليوم الكائن في شارع الصحافة المتفرع من شارع الجلاء، حيث تغرق المنطقة في رائحة قلي الطعيمة، وزفارة الممبار والكرشة، مسبوكة في رائحة التقلية العنيفة، الصاعدة من أواني الطبخ في مطعم "مجدي وساخة" للوجبات الشعبية، حيث وجبة ربع الفرخة الصدر بسبعة جنيهات، شاملة طبق خضار وسلطة وأرز بالشعرية.

كلما ذُكرت أخبار اليوم أمامي أو تذكرتها، فأول ما يتحرك من أعضاء الجسد هو المعدة متقلصة من الحموضة، من ذكريات سنوات الفقر، والطعام الغارق في الزيت المستعمل مليون مرة، والبهارات والشطة التي تغطي على رداءة الطعم.

ذهبت حين كنت طالبًا للصحافة في أكاديمة أخبار اليوم، للعمل كصحفي تحت التمرين في أخبار الأدب. خطوة حسبتها مرحلية ومؤقتة، لكن انتهت بأن أصبحت أطول علاقة في حياتي. لم تنته إلا بعد يأس من محاولات الإصلاح والثورة، وفشل كل شيء، ثم الانفصال والسجن والغدر وهو أمر ليس بسر الآن، بل كما قال حمو بيكا "دوّقوني المر/ قلت السر واتشيّر".

بعد عامين من التدريب في أخبار الأدب مقابل أجر رمزى يتراوح بين 50 إلى 75 جنيهًا (أسعار عام 2005). كنت أتمشى ذات يوم في أحد ممرات المؤسسة بالمبنى القديم الذي أسسه مصطفى أمين، حيث لفت نظري مكتب كُتب عليه من الخارج "حلاق". دفعتُ الباب، فوجدتُ محل حلاقة بطراز قديم، مرآة أكلها الصدأ، كرسي جلدي مهترئ، ملصقات أدعية إسلامية، أمشاط أسنانها متكسرة، طبقات من التراب المتراكم، أكواب شاي متسخة على الأرض، وعجوز يجلس في وخم يحل الكلمات المتقاطعة.

رفع عينه عن الجريدة، وعبر عوينات قديمة متسخة، وعيون تغشاها مياه عكرة، نظر نحوي. التقت عيوننا، أو بالأحري التقت عيني مع عويناته.

لم أعرف هل اقتحمت خلوته، أم أن وجود محل حلاقة داخل مؤسسة صحفية يجعله هو مُقحمًا علينا.

بيننا؛ انتصب فاصل زمني. برزخ سنوات طويلة من عُمر المؤسسة تفصل بين الماضي الذي يربض فيه على بيضته، وبين لحظتنا الراهنة حيث نعيش في الضراط الناتج عن أكل ونشر كل هذا البيض في المؤسسة.

نظر كلانا للآخر لكن بلا تواصل. لم ينطق أحدنا بكلمة، ولم أدر إذا نطقت؛ أنتحدث اللغة ذاتها، أم لغة من عالم آخر؟ بلع ريقه ثم أعاد نظره إلى صفحة الكلمات المتقاطعة. لم ينطق بكلمة، كذلك أنا. احتجت لثوانٍ بطيئة حتى أفيق من هذا الحلم،وأنسحب دون كلمة.

أغلقت الباب وانصرفت.

مصطفى بيه

بعد سنوات من العمل والتدريب مع محمد التابعي، أسس الأخوان مصطفى وعلي أمين أخبار اليوم. ما يمكن أن تقرأه عن مصطفى أمين ومدرسته الصحفية وسيرة حياته الفاتنة معظمها برّاق ومرح، لكن خلف التسلية لا تجد سوى خيش وقش: كتابة دمها خفيف، لكن التزوير وإخفاء الحقيقة جزء أساسي من بنيانها، ناهيك عن فائض الذكورة والتقدير المبالغ في الذات، وكبر البرجوازية الذي ميّز صحفيي هذا العصر من التابعي لهيكل لمصطفى بيه.

صحفيو ذلك الوقت كان لديهم دائمًا الطموح للتماهي مع السلطة وحياة الأثرياء، لكن في الوقت ذاته تقديم أنفسهم كمعبّرين عن صوت الشعب وفقرائه. هم حالة متكاملة للسلوك البرجوازي حيث الصحافة أداة للتسلية، بها يمكن للصحفي الترقي في السلم الاجتماعي. لذا تمتلئ حياتهم الشخصية والعملية بالنميمة والروايات المتناقضة التي على أساسها ينهض بنيان أسطورة أخبار اليوم.

بنى مصطفى وأخيه علي أمين مبنى أخبار اليوم، واختارا أن يكون التصميم أسطوانيًا دائريًا. ملمس حداثي بالتأكيد في سنوات الأربعينيات حين وضع حجر الأساس لهذا المبنى. لا ممرات مستقيمة بل كلها منحنيات تلف المبنى وتتداخل وتتقاطع في متاهة، لم أعرف أين تبدأ أو تنتهي.

تتحدث الأساطير عن علاقات مصطفي بيه النسائية المتعددة وفحولته المفرطة، وطموحة لخلق مستنسخات صغيرة منه عبر فرض رؤيته على الجميع، والكتابة والنظر للصحافة بطريقته فقط، والتي يتفاخر العاملون في أخبار اليوم بإطلاق لقب "مدرسة" عليها.

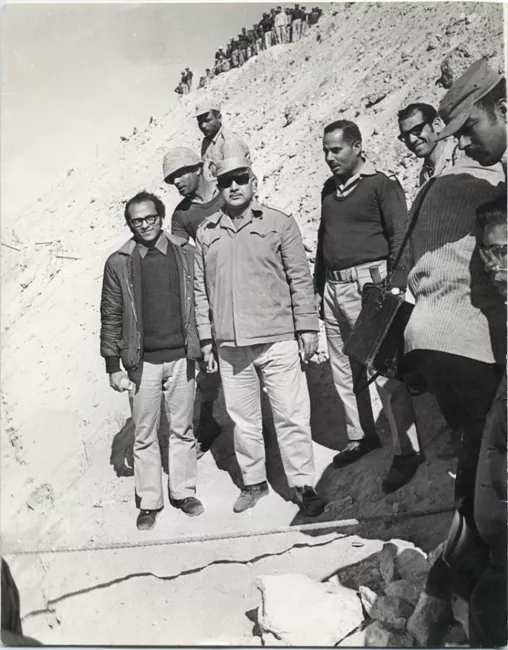

في هذه المدرسة، اعتقد مصطفى أمين أن مظهر الصحفي هو تمثيل للمؤسسة وبوابته للولوج إلى عالم السلطة أو ترقي السلم الاجتماعي. داخل مبنى أخبار اليوم تحمل الجدران عشرات وربما مئات الصور لأبرز الأحدث التي غطتها جرائد ومجلات المؤسسة كذلك صور متعددة لمصطفى أمين معظمها والسيجارة في فمه، وعدة صور وهو ببدلة التشريفات وبأناقة مجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن كلها يظهر فيها أمين والصحفيون في بدل كاملة.

ضمن هذا المنظور؛ جرى تعيين حلاق مصطفي أمين الشخصي في المؤسسة. الرجل المنهمك في العمل لم يكن لديه وقت للذهاب للحلاق، أو ربما أراد أن يحلق العاملون في المؤسسة ذات الحلقة التي يحلقها حتى لو كان أصلعًا.

دخلت أخبار اليوم وفي وعيي أعمال جمال الغيطاني، الذي أفنى حياته في أخبار اليوم. تشبع بها حتى صار هو أيضًا أحد رموزها، وخلّدها في أكثر من عمل روائي بداية من "حكايات المؤسسة"، "الخبيئة"، "خطط الغيطاني" ونثريات قصصية وروائية أخرى. تظهر في هذه الأعمال المؤسسة ممتدة في الزمن، وجزء من مؤسسات الدولة المتعددة التى تدير البلاد وتحفظ أسرارها، وتعمل من خلال منظومة قهر واستعباد وتطويع داخلي.

يتداول الصحفيون حكايات مختلفة عن مصطفى بيه أمين، الأجيال الأكبر حكوا لنا ما يعتبروه من طرائف مصطفى بيه، من نوع تقطيعه الشغل ورميه في وجه الصحفيين العاملين في المؤسسة، أو التحقير والسخرية منهم، وتهديده الدائم حين يقرأ قطعة لا تعجبه بطرد الصحفي والإتيان بحارس المبنى لكي يتولى العمل مكانه.

في النهاية لم يكن مصطفى بيه رئيس التحرير فقط، بل المؤسس ومالك الجريدة، وبالتالي أتاحت له سلطاته استخدام العنف اللفظي والتحقير من العاملين، لأنه صاحب المحل. ومثل هذه السلوكيات كانت امتدادًا للوعي الإقطاعي والبرجوازي الذي تربى عليه عن كيفية الإدارة والرئاسة وسياسة المصريين.

لكن الكبير فيه الأكبر منه، ومع مجيء الدبابات للحكم في مصر جمال عبد الناصر ثم تأميم المؤسسات الصحفية ومنها أخبار اليوم مطلع الستينيات؛ تغيرت التركيبة الإدارية في المؤسسة.

تحول المالك إلى مجرد عامل، ثم تم إلقاء القبض على مصطفي بيه بتهمة التجسس والعمالة لصالح المخابرات الأمريكية. فتأمل عزيزي لمن الملك اليوم.

المستمسكات

مع التأميم دخلت أخبار اليوم مناخًا آخر من العمل لتتحول لمؤسسة حكومية. بدلًا من عمل العاملين فيها عند مصطفى بيه أصبحوا يعملون لدى سلطة لا تكشف عن وجهها، بل تدير من خلال رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير يعملون كوكلاء لتلك السلطة. بالتالي لم يعد سبيل الترقي هو العمل ونجاح المؤسسة وبيع نسخ أكثر حتى تتضاعف ثروة مصطفى وعلي أمين؛ بل الحصول على رضا السلطة، والتي بطبيعتها مُتغيرة باستمرار. فاليوم تحارب السلطة الشيوعيين واليساريين؛ فيتم التنكيل بهم في المؤسسة، وغدًا تتصالح السلطة مع الشيوعيين فيخرج محمود أمين العالم من المعتقل ويمنحه "ناصر" رئاسة أخبار اليوم، ثم يموت ناصر ويأتي السادات فيطرد الشيوعيين ويعيّن حفنة من الموظفين وهكذا.

استمر نمط العلاقات المسممة الذي رسخه مصطفى أمين حيث الأقدم يسخر ويهين الأحدث، وأضيف لهذا النمط كتابة التقارير والوشايات كسبيل للترقي وإظهار الولاء للسلطة المالكة. تفاقمت أيضًا ظاهرة "المستمسكات"، حيث يجمع كل صحفي أكبر عدد من الأخطاء والوشايات عن زملائه ليستخدمها عندما يحين الوقت لضربهم والترقي والصعود.

إلي أن وصلنا لعصر مبارك. حيث الركود يقال عنه استقرار، والتجسس والمراقبة وكتابة التقارير؛ أمن وأمان، والدفاع عن السلطة وتبني خطابها؛ تنوير. ترافق هذا مع تثبيت المرتبات وإفقار متعمد للصحفيين.

مرتبات معظم الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية حتى الآن في منتهى الإهانة. وفي المقابل رسخت سلطة مبارك لنظام البدل الصحفي. فطبقًا للقانون من المفترض أن كل إعلان تُحصّل عليه ضريبة للصحفيين مثلما يحدث مع المحامين ومختلف النقابات المهنية، لكن بدلا من تحصيل النقابة لهذه الضريبة تحصل وزارة المالية الضريبة وتُلقي بما تجود به لنقابة الصحفيين. لذا فالصحفي في مصر تحت سلطة الدولة التى تتحكم في أكل عيشه، وفي البدل الصحفي. أما إذا مرضوا فعليهم أن يرفعوا المناشدات والاستعطافات للسلطة حتى يحصلون على قرار بالعلاج على نفقة الدولة.

هكذا كانت بيئة العمل الصحفي في مصر: فقر مادى، ونميمة ووشايات وتحقير لأي اجتهاد أو مبادرة.

بالطبع لم أكن أرى كل هذا وعمري عشرين عامًا، كان لدي سذاجة عظيمة، وطموح منعدم، وعالم كامل يتفتح أمامي. منبهرًا مستثارًا لا أستطيع التوقف عن استكشاف العالم.

بودي جاردات التنوير

طوال فترة عمله كرئيس تحرير أخبار الأدب اشتكى جمال الغيطاني من سوء تعامل إدارة أخبار اليوم معه ومع الجريدة. كان هناك تهميش وتحقير متعمد تجاه أخبار الأدب. يضعون مكاتبنا في أماكن كالمباول، وينقلوننا كل فترة من مبولة لأخرى. في فترة نصبوا مجموعة من العشش فوق سطح المبنى القديم ووضعنا كالفراخ هناك.

جزء من الأمر هو الاحتقار المصري المعتاد للثقافة والأدب، وجزء آخر مرجعه أن أخبار اليوم فيها الفخورين بجهلهم، والرجعيين ومدعي الوسطية الذين لم تظهر حقيقة انتمائهم للإخوان والتيارات السلفية الشعبية إلا بعد ثورة يناير. والأهم نمط الإدارة القائم على الإذلال والازدراء الذي رسخه رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سعدة.

حتى آخر لقاء مع جمال الغيطاني لم يكن يمل من تكرار الشكاوى أنه طوال 15 عامًا كرئيس تحرير للجريدة لم يقابل إبراهيم سعدة سوى ثلاث مرات فقط. طبعًا حين كان إبراهيم سعدة رئيس مجلس الإدارة لم يكن يصرح بذلك بل يكتب مقالات المديح في إبراهيم سعدة وعبقرية إدارته ودعمه، لكن حين خرج سعدة من المؤسسة أطلق الغيطاني حملة هجوم شرسة عليه نشرت جريدة الدستور فصولًا منها، ورد سعدة على مقالات الغيطاني بدهشة بالغة واصفًا هجومه وقتها بنكران الجميل، لكن هذه تفاصيل أخرى لا مجال لذكرها هنا.

داخل مؤسسة أخبار اليوم عرف جمال بـ "جيمي" كما يناديه القريبون منه في السن، وبـ "الجنرال" كاسم مستعار لدى بقية العاملين، ونحن صحفيو أخبار الأدب كنا نناديه بـ "الريّس".

لأكثر من خمس سنوات عملت أنا والزملاء أحمد وائل وأسامة فاروق ونائل الطوخي بلا عقود أو تعيينات، بل بمكافآت رمزية مهينة. أكبر مبلغ قبضته كان 400 جنيه (الدولار كان بستة جنيهات وقتها)، مصادر دخلي الرئيسية لم تكن يومًا من أخبار الأدب، بل عملت في أكثر من جريدة مصرية وعربية واضطررت للقيام بوظائف صحفية وتحريرية قمة في البضان لكي أتمكن فقط من العيش كبني آدم لديه الحد الأدنى من الإنسانية، وكثيرًا كدت أجوع لولا دعم الأسرة.

ذات مرة زارني أبي في الشقة التي أعيش فيها مع خمس زملاء سكن. دخل ونظر حوله، ثم وضع منديلًا على فمه، وخرج مسرعًا. حين لحقته كان في الشارع يكاد يبكي ولا يعرف لماذا اختار ابنه هذا المصير ولم يسمع كلامه ويدخل كلية الطب أو الصيدلة مثل معظم أفراد العائلة. أنا أيضًا لا أعرف لماذا كنت أفعل هذا في نفسي، لماذا عملت كل هذه السنوات في أخبار الأدب؟

كانت هناك الوعود بالتعيين في المؤسسة ومن ثم الحصول على عضوية نقابة الصحفيين. كانت هناك الصحبة الحلوة مع الزملاء في أخبار الأدب الذين تعلمت منهم الكثير. كان هناك المناخ الهادئ ومساحة التعلم المستمرة. أين يمكن أن تذهب إلى مكان عمل فتجد مثلًا أستاذ تاريخ من هارفارد يفطر معكم الطعمية والبطاطس المقلية بينما تتحدثون عن روائح القاهرة وتاريخ الجيش والحداثة المصرية.

وكان هناك الكسل كذلك من مغادرة البيئة الآمنة في أخبار الأدب.

صحيح كل هذا لم يكن يساوي ثمن إيجار الشقة أو وجبة عشاء محترمة، لكن المال كان يتدفق على قدر احتياجاتي من مصادر أخرى. وقتي ملكي، والملاعب مفتوحة لاستكشاف مصادر ومنابع المتعة والألم.

أتعلم، وأحب، وأغدر، وأرتكب الحماقات، وأشخر، وأجرب.. كنت أحيا، وبالتالي أسهر للصبح وأذهب متأخرًا للعمل، متأخرًا جدًا. تقريبًا الساعة الواحدة ظهرًا.

الكبير كبير

الزملاء المعيّنون في أخبار الأدب يأتون في الحادية عشر صباحًا كل يوم للتوقيع في ساعة الحضور، بينما نحن غير المعينين لم نكن نوّقع، بالتالي نأتي وقتما نحب ونذهب وقتما نحب أو على الأقل أنا وأحمد وائل. في كل مرة كان جمال الغيطاني/الريّس/ الجنرال ينبّه علينا بضرورة الحضور مبكرًا كنا نهز الرأس، وبالطبع لا نحضر مبكرًا، فما دمنا غير معينين ولا نتقاضى نفس الرواتب التي يتقاضها الآخرون فلماذا نلتزم بشروط تلك المؤسسة. لكن على ما يبدو مثل أى "ريّس" رأى في عدم حضورنا مبكرًا تمردًا على أوامره.

ذات يوم؛ أتينا متأخرين كالعادة لأخبار الأدب، فمنعنا الأمن من الدخول بموجب تعليمات من "الريّس" بسبب تأخرنا. فرحنا أنا ووائل بهذا القرار وسببنا الدين والميتين للشغل والجنرالات جميعًا وانطلقنا لتمشية صباحية في وسط البلد، في البداية فكرنا بتناول إفطار ماكدونالدز لكن حتى هذا كنا متأخرين عليه، فأخذنا نطوف على مطاعم وسط البلد، ومنها عبرنا إلى الدقي حتى وصلنا لمحل سمك وضع إعلانًا لعرض "وجبة الخيال". بسعر مخفض اشترينا وجبتين ثم ذهبنا لمقهى وبار الحرية. كان صديقنا العزيز محمد فرج يعمل وقتها في جريدة البديل التي أغلقت بعد فترة قصيرة، فكان يجلس على الحرية حيث يمارس طقوس العمل والبطالة من هناك، فانضممنا إليه، أكلنا "جمبري ورز الخيال" واستمتعنا بشمس الظهيرة والبطالة.

في النهاية كان الغيطاني ابن زمانه، وابن مؤسسته. تربّى على التقاليد التي رسخها مصطفى أمين. الصغير ينحنى للكبير، والكبير كبير لأنه يكتب التقارير ويحافظ على شبكة علاقاته مع الكبار الآخرين. حاول الغيطاني منح العاملين في أخبار الأدب قدرًا من الحرية المحدودة، بل وتشجيعنا على إدارة الجريدة وإعطاء قدر من الصلاحية لمجلس التحرير الذي يتكون من المحررين الكبار في الجريدة، لكن عند الصدام كانت قراراته هي ما يتم تنفيذه.

المحرر الذي يكبر نفوذه وتأثيره ويستشعر الغيطاني منه تهديدًا؛ يفتعل معه المشاكل وينفيه من أخبار الأدب في معارك دموية يخطط لها بعقلية عسكرية. بالتالي لم يفهم كسلنا، وعدم حماسنا لتغطية أخبار السيدة الفاضلة سوزان مبارك مثلًا، ولا كيف لا نخاف من سلطة رؤساء العمل ونأتي مبكرًا.

حاجز زمني كمثل الذي انتصب بيني وبين حلاق المؤسسة؛ كان ينتصب بين الغيطاني وجيلنا. لم يفهم أبدًا القيم الجديدة التي تتشكل، قيم لا تحترم شفقة الأبوة والأستاذية على التلامذة. قيم تزدري التفاخر بالوطنية، وتشمئز من القومية في الأدب، وتتحصن بالكسل واللامبالاة في مواجهة أوهام النجاح التي شكلت وعي جيله. ذات مرة كنا في اجتماع مفتوح معه وانجرف الحديث لسياسات جمال مبارك ومجموعته، وتسارع خطوات برنامج الخصخصة. وفجأة انفعل في عصبية ولم أعرف هل سينفجر غضبًا أم سيبكي لأنه علم بأفكار مطروحة حول خصخصة السكك الحديد، فقال مندفعًا في الكلام إن هذا بداية لمخطط تقسيم مصر، وحينما لم يجد أحد من الجالسين يشاركه الانفعال، سأل ما رأيكم؟

بابتسامات عريضة ولا مبالية أجبنا فيما معناه "طيب ما يقسّموها ياريّس مش جايز حالها يتعدل".

في زمن الغيطاني مصر هي كيان خالد، يحرسه الجيش ويصيغ هويتها الوطنية، وواجب المثقف الدفاع عن هذا الكيان الخالد والمشاركة في معركة حمايته، وصيانته، وتحمل مسؤوليته كمثقف وظيفته تنوير الفلاحين والعوام والهمل الذين يعج بهم الوطن.

من حيث أتى الغيطاني، علاقات العمل الثقافي هى تربيطات، وولاء. هيمنة الأستاذ ودروشة المريدين والتابعين. الكاتب الكبير يمنح الصغير فرصة النشر ويقدمه للحياة الثقافية والأدبية، وعلى الصغير أن يظل تابعًا ويشكر الكاتب الكبير على منحه هذه الفرصة.

من حيث أتى؛ كان على الكاتب أن يتدثر برداء من الاستغناء وألا يطلب المال إلا في السر، فالمثقف في النهاية من وجهة نظرهم هو جندي في معركة التنوير وإذا سقط هذا الجندي فعليه أن يتسول العلاج من الدولة التى يحارب من أجلها الظلاميين. وأعلى درجات الإخلاص لقضية التنوير أن تتلقى التهديدات من الإرهابيين فتعيّن لك الدولة حراسة.

مثل معظم رؤساء التحرير وقطاع من مثقفي هذا الزمن، كان لدى جمال الغيطاني حراسة معينة من قِبل الداخلية وأخرى من قِبل مؤسسة أخبار اليوم. على عكس رؤساء التحرير الآخرين، حاول أن يكون متواضعًا من خلال ركوب المصعد مع الصحفيين والعاملين، بينما معظم رؤساء التحرير يدخلون المؤسسات الصحفية يسبقهم "البودي جاردات" يحملون حقائبهم ويخلون الأسانسير لهم، ليركبوا المصعد في عزلة تليق بالمثقف بينما يرتقي نحو البرج العاجي.

كشف الغطاء عن صفيحة الزبالة

دخلت أخبار الأدب للمرة الأولى ولم يكن هناك ولا جهاز كمبيوتر. ثم نقلونا إلى "عشش الفراخ" فوق السطح، ووفروا لنا جهاز كمبيوتر واحد. حاولت التوقف عن الكتابة بالورقة والقلم واستخدام الكمبيوتر لكن كنت مجرد متدرب في الجريدة، لذا خجلت من استخدام الكمبيوتر أو أن أطلب هذا من الصحفيين القدامى، ولم يكن لدي كمبيوتر شخصي، لذا كنت آتي مبكرًا أو أنتظر انصراف الجميع لكي أجلس على الكمبيوتر وأعمل عليه. بعد فترة وصلت الكمبيوتر بسلك التليفون واستخدمت الإنترنت مستفيدًا على الأقل من عدم تحمل مسؤولية دفع فاتورة الإنترنت.

أتذكر حين كنت أسلم الأخبار والمواضيع التي أكتبها على "فلاشة"، كانوا يستغربون، ويطلبون مني طباعة ما كتبته على ورق حتى يمكنهم تحريره. حتى عمال الجمع يرفضون استلام المادة ويطلبون مني طباعتها. بالتالي كنت أطبع ما كتبته على الورق، لكي يقوموا بجمع المادة على الكمبيوتر مرة أخرى.

بعد سبع سنوات من العمل في أخبار الأدب بدأت أشعر بلا جدوى ما أفعله. وفقط حين وصلت لتلك النقطة تم تعييني. وفور تسلم قرار التعيين زهدت في العمل تمامًا.

تعلمت وتشربت كل ما هو متاح، ولم يعد في المكان ما يمكن أن يمنحه لي. حاولت مع الزملاء تطوير العمل في الجريدة لكن سقف طموحنا كان يصطدم بقلة الإمكانيات المتاحة، وارتباط الجريدة بجثة المؤسسة. فعلى سبيل المثال كل المحاولات لإنشاء موقع إلكتروني للجريدة تصطدم بإدارة المؤسسة التي ظلت عاجزة حتى الآن عن إنشاء موقع محترم أو صيانة أرشيفها، ناهيك عن ملاحقة التغييرات في عالم الصحافة من دخول السوشيال ميديا وغيرها من وسائل النشر.

لذا بدأت البحث عن مهرب أو على الأقل باب جديد، لكن كل الفرص المتاحة أمامي كانت تتعلق بالسفر للخليج، ولأني عشت في الخليج سابقًا فلم يكن الأمر مغريًا لي.

ثم لا يوجد ما يُمكن بناؤه في الخليج، بل في أفضل الأحوال ستذهب إلى هناك لادخار المال والعودة لتدفن ما تبقى منك في ذات الوظيفة. وما كنت أبحث عنه ليس فقط العائد المادي، بل أرض يمكن البناء عليها، وإطلاق قدراتي. ولذا فالسفر للخليج لأحيض وأعمل في صحافة تمثل أنها صحافة في قبائل تمثل أنها دول، لم يكن أفضل كثيرًا من وضعي وسط الزبالة في مصر، على الأقل في مصر مساحة بسيطة من الانفراج.

تعرفت وقتها على وائل عبد الفتاح، والتقت أفكارنا ورغباتنا لإنشاء مشروع صحفي حالم. لكن كانت سنة 2010 حيث وصلت الروح للحلقوم، وعادت المخابرات لتمسك البلاد بقبضتها وتم إيقاف منح التصاريح للجرائد أو المنصات الإعلامية الجديدة. بالتالي تعطل حلمي أنا ووائل وقتها.

كنت قد تزوجت وكبرت في السن، وأصبح لدي مسؤوليات ونوازع ورغبات جديدة في الحياة. بدأت أعاني من ضغوط عصبية وأحسست بالاكتئاب يدق الأبواب.

وصل الغيطاني لسن المعاش، وسيغادر مقعد رئيس التحرير. الكلام كان على تعيين مصطفي عبد الله رئيسًا للتحرير، وهو صحفي غلبان جدًا على كل المستويات، وتوجهه السياسي والصحفي ينتهي عند تغطية فعاليات وزارة الثقافة والأمسيات الشعرية التي يقيمها الملحق الثقافي السعودي في "ديوانية" السفارة السعودية في القاهرة.

ثم استدعاني سكرتير عام المؤسسة أحمد سامح، وكان أستاذي في الجامعة، وهو مَن وفر لي فرصة التدريب في أخبار الأدب. كان سكرتيرًا فنيًا يعمل في رسم الصفحات وتوضيبها، بعيدًا عن الكتابة والتحرير. رجل ذو مزاج رائق، والبسمة لا تغادر وجهه، تشاركنا هواية الشغف بكاميرات التصوير والكمبيوتر والأدوات التكنولوجية الحديثة. يفهم ويعرف كل ما يدور في المؤسسة بحكم موقعة وشخصيته القادرة على اكتساب ثقة الجميع.

ذهبت إلى مكتبه، وبعد الدردشة والسلام سألني ماذا أنوي أن أفعل؟ كان الحديث عن تعيين مصطفى عبد الله مجرد نميمة طائرة، لكنه أخبرني أن الأمر سيحدث بالفعل. وسؤاله لي لأنه يعلم أنني لن أستطيع التعامل مع مصطفى عبد الله، وأن قدراتي أكبر من موقعي الآن.

"وهل لدي خيار آخر؟" قلتُ.

أخبرني أن هناك تغييرات كبيرة ستحدث في المؤسسة، ياسر رزق بعد سنوات من العمل كرئيس تحرير لمجلة الإذاعة والتلفزيون ومواقع أخرى، سيعود ليتولى موقع قيادي في أخبار اليوم. ولديه خطة لتصعيد الشباب، وضخ دماء جديدة في المؤسسة. ضحكت، وأخبرته أنه يعرف شخصيتي، وأنني لن أتوافق مع الزملاء في جريدة الأخبار اليومية. فقال إن النظام سيتغيّر وعرض عليّ العمل فيما أسماه وقتها "مكتب معلومات" رئيس التحرير.

وظيفتي أن آتي مبكرًا وأطلع على كل الأخبار وأتابع سير العمل، ثم أرفع اقتراحات بأهم المواضيع لرئيس التحرير، وأوفر له المعلومات التي يجتاحها في أي وقت.

مدّ يده إليّ بقطعة شيكولاتة من وعاء كريستالي على مكتبة. كان حديثه بالإشارة، لكني فهمت العرض، سيكون هناك الكثير من العمل، كله من خلف الستار، كل الأفكار والابتكارات ستقدمها لرئيس التحرير. ستأتي للعمل في السابعة صباحًا وتمشي متأخرًا.

سيكون هناك الكثير من السفريات المفاجئة والضغوط، ستصعد لأعلى وبالتالي سيكون هناك مَن يغار، ومَن ينافس، ومَن يريد أخذك لأسفل. مرتبك سيرتفع لكن ليس كثيرًا، في المقابل ستُفتح لك أبواب دوائر السلطة. ستتسع دائرة علاقاتك، موبايلك سيحمل أرقام تليفونات وزراء ونواب شعب وجنرالات ولواءات.. والباقي أنت وشطارتك.

طلبت يومين للتفكير والرد على عرضه، سيكون عليّ أن أرد بالقبول أو الرفض يوم 29 يناير 2011.

لم أكن ثوريًا، ببساطة لأنه لم تكن هناك ثورة لتتبناها.

في جلسة مع أصدقاء أثق فيهم، أخبرتهم بالعرض فاقترحوا أن أقبله، وليس شرطًا أن أكون مثلهم. ممازحًا قال صديقي كاهن الكمبيوتر في المقطم "ممكن تبقي يحيى أبو دبورة في فيلم أرض الخوف، وتسرّب لنا من جوه".

في أخبار الأدب ساد جو من التوتر واستعدادات لوداع جمال الغيطاني من رئاسة التحرير. رغم كل شيء عرفت أني سأفتقده. فبعد هذه السنوات نمت شجرة الألفة، وتراكمت الذكريات والحكايات المشتركة. ورغم أي خلافات سياسية أو مهنية فالكثير لم يكن بيده.

لم يكن بيده رفع رواتب العاملين في الجريدة، ولا رفع سقف حرية التعبير فيها، ولا تحديث موقع الجريدة الإلكتروني بما يتوافق مع تطورات العصر.

في النهاية لم نكن إلا مجرد فرع من شجرة ميتة اسمها أخبار اليوم، وعلى الأقل وفر الغيطاني بيئة عمل بشروط إنسانية أفضل كثيرًا مما كان متاحًا في بقية الجرائد وقتها. بيئة سمحت لواحد مثلي أن يتعلم وينمو ويجرب، دخلت أخبار الأدب وأنا لا أعرف شيئًا عن الصحافة وأعرف شيئين أو ثلاثة عن العالم، وتعلمت في أخبار الأدب ومن الزملاء الكثير عن الأدب والفن والتاريخ والحياة والعلاقات الاجتماعية، لكنها في النهاية كانت فقاعة. فقاعة خاصة اسمها أخبار الأدب، مثل عوالم الفقاعات التي كان الجميع يحيا فيها في عالم ما قبل 2011.

الاتفاق غير المعلن بين السلطة والجميع في مصر، هو حرية إنشاء الفقاعات، بشرط ألا تتدخل في أى شيء آخر. فقاعة للمثقفين، فقاعة للسلفيين، فقاعة للأكاديميين، دوائر مغلقة على من فيها مسموح لهم بحرية محدودة داخلها.

رحيل الغيطاني عن المؤسسة في نهاية 2010 كان إنذارًا مبكرًا بقرب انفثاء هذه الفقاعة. وكنت أبحث عن فقاعة أخرى أنتقل إليها.

يوم الثلاثاء 25 يناير، أنهينا مراجعة العدد الجديد من الجريدة قبل إرساله إلى المطبعة، ثم نزلنا إلي وسط البلد لنشرب قهوة، وبالمرة قلنا فرصة لنمر على ميدان التحرير ونطمئن على الثورة.

هناك انفجرت جميع الفقاعات، وفي المساء حين امتلأ ميدان التحرير ووقفت الشرطة في ترقب وخوف على حوافه، رفعت رأسي لأعلى فاكتشفت أن الغطاء انكشف عن صفيحة الزبالة كلها، والبصر رُد للجميع، وكان بصري يومها حديد.

الملل الثوري

عدنا من الميدان. لكن لا أنا ولا الزملاء في أخبار الأدب كنّا كما كنّا، حتى المكاتب وصالة التحرير تغيّر شكلها، أو عيوننا هي التي تغيّر مجال رؤيتها وحساسيتها تجاه الألوان والأحجام.

غادر جمال الغيطاني، ومكانه أتى مصطفى عبد الله.

في كل المؤسسات والهيئات فرضت الثورة قواعد جديدة لعلاقات العمل. من الجامعات إلى المصانع؛ بدأت تنتشر أشكال من الممارسات الديمقراطية، وفي كل المؤسسات يطالب العاملون باختيار مديرهم في العمل، لا أن يتم فرض ذلك المدير عليهم. لذا فعند العودة لأخبار الأدب كان السؤال الذي واجهناه جميعًا "مين مصطفى عبد الله.. وبأي حق يكون رئيس تحرير؟"

اندمج الزملاء في عملية طويلة من التفاوض والشد والجذب، بداية بمحاولة فرض إرادة مجلس التحرير كشريك في تحرير الجريدة، ثم الاختلاف مع سياسات مصطفى عبد الله والتهديد بالإضراب عن العمل.

كنت أشارك معهم بلا حماس. أصابتني الثورة بحالة غثيان لم يفلح معها مص فصوص الليمون، ولا استنشاق الهواء الملوث للقاهرة، ولا الانخراط في صداقات جديدة، ولا التسطيح على كنبة المنزل شهورًا بلا عمل سوى التدخين ومتابعة الأخبار والمظاهرات.

اغتراب عن كل ما حولي، وتحديدًا العمل.

لم أرد أن أعمل. كل ما أردته تحرير روايتي "استخدام الحياة" وكتابة القصص القصيرة ويومياتي الشخصية. كانت زوجتي هي مَن تعمل وتتولى الصرف على المنزل، بينما رحت أتمرغ في البطالة واستنزاف مدخراتنا.

كشفت الثورة لي الطريق المغلق الذي تتجه إليه أخبار الأدب، فمهما بلغت سلطات مجلس التحرير وحتى لو وصلنا إلى فرض إرادتنا واختيار رئيس التحرير، فستظل الجريدة ملتصقة بمؤسسة أخبار اليوم. ومثل كل المؤسسات الإعلامية القومية فعلى مدار عقود طويلة من الإدارة الخربانة، تراكمت الديون على هذه المؤسسات وترهل هيكلها الإداري. أي محاولة إصلاح حقيقي تعني إعادة تدريب للعاملين، أو الأسهل أن يجلسوا في المنزل وتصلهم مرتباتهم حتى أبواب بيوتهم، هذا سيكون أفضل وأرخص من وجودهم في المبنى. لكن كلها حلول سياسية وصارمة، كما أنها ليست حلولًا، بل رؤيتي الخاصة القاصرة بالتأكيد، ثم ما علاقتي أنا بكل هذا. أصلًا لا أريد أن أعمل.

ثم أنقذني هاني درويش، اتصل بي وعرض عليّ منحة لمدة ستة أشهر في ألمانيا، تشمل فترة لدراسة اللغة ثم دورة تدريبية على تقنيات الصحافة الجديدة، ثم العمل في إحدى المؤسسات الصحفية هناك.. فسافرتُ.

الرئيس الوحيد

انتبهت الآن أني طوال حياتي العملية لم أعرف رئيسًا إلا جمال الغيطاني، في كل المهن التي عملت بها غير أخبار الأدب كنت إما شريك أو أجير. بعد عودتي من ألمانيا في 2012 أسست مع مجموعة من الأصدقاء شركة صغيرة لإنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية، وغير ذلك، فكل علاقتي المهنية كانت بالأجرة، اتفق على عمل معين وأرسله في وقت محدد.

كل محاولات التسلط من قِبل زملاء في العمل واجهتها ببرود ولا مبالاة.

أذكر أثناء عملي في "الدويتش فيلله" في ألمانيا، استدعاني زميل من المفترض أنه مشرف على المادة التي أحررها وأكتبها، لكن بدلًا من مناقشتي فيما أكتبه بدأ في إلقاء محاضرة طويلة عن إهمالي وعن ضرورة الحضور مبكرًا في الساعة العاشرة والانصراف في الخامسة، وبينما يخطب اتسعت ابتسامتي وقاومت خروج ضحكة وشخرة من فمي، فسألني ما الأمر، فقلت له "لا للأسف لم أستيقظ مبكرًا، ولن آتي إلى هنا مبكرًا، لست ملتزمًا بعدد ساعات عمل، بل ملتزم بتسليم عدد معين من القصص في الشهر وهو ما أفعله بالضبط" ثم قمت وانصرفت لمكتبي.

فقط الغيطاني هو مَن مارس سلطة الرئيس عليّ لأكثر من سبع سنوات. واحتوت اللعبة معه دائمًا على مزيج من عناصر الشد والجذب، وأحيانًا التشجيع والضحك وتشارك الأسرار.

أفكر الآن أن جزءًا أساسيًا من اتجاهي لأخبار الأدب في البداية كان وجود جمال الغيطاني رئيسًا للتحرير. ذهبت لأخبار الأدب في المرة الأولى وأنا 18 عامًا وفي ذهني أنه المكان حيث يعمل ثلاثة من كتابي المفضلين؛ جمال الغيطاني، ياسر عبد الحافظ، وعزت القمحاوي. كنت قد كتبت خطابًا للقمحاوي وأنا في المرحلة الثانوية حبًا في كتابه البديع "الأيك في المباهج والأحزان" ووصلني رده بعدها بسنوات حينما صرت في الجامعة، ثم تقابلنا في المرة الأولى في مكتبه في جريدة الأخبار اليومية حيث كان يعمل مخرجًا ومصمما صحفيًا.

كان الحديث مع ياسر وعزت منذ اللقاء الأول وديًا. لكن الغيطاني على العكس صامت معظم الوقت. يستمع ويسأل، ولسنوات طويلة أثناء عملي في أخبار الأدب لم أسمع تعليقاته أو آراءه عن أي شيء خارج سياق العمل. ضاعف الصمت من هالته وبالتالي شغفي به، فقد أتيت لأخبار الأدب مبهورًا بكتابات الرجل.

يُساء تقدير المنجز الأدبي للغيطاني دائمًا، جزء كبير من الأمر يتعلق بمواقفه السياسية والثقافية. والجزء الآخر أن حتى محبيه حين يتحدثون عن أعماله يتحدثون عن تفاهات من نوع خصوصية اللغة واستعارة اللغة العربية من العصر المملوكي. لكن عبقرية وخصوصية الغيطاني في رأيي تنبع من خياله، شطح خياله.

وسط أبناء جيله والأجيال اللاحقة وحده الغيطاني من يمكنه أن يكتب قصة مثل "ذكر ما جرى" أو رواية كـ "شطح المدينة". دائمًا هناك طزاجة في العوالم التى يخلقها، ولمسة من العته والمرح المحبب. في "خطط الغيطاني" على ما أذكر يحكي عن ترقية أحد الموظفين لمنصب مدير عام، وفي اليوم الأول حين يصل إلي مكتبه الفخم المطل على المدينة، وبعد أن تنتهي مراسم الترحيب من السكرتيرة وبقية الموظفين يختلي بنفسه في مكتبة الواسع الفخم، ثم يفتح سحاب بنطاله، ويخرج عضوه، ويستمني في مزيج من نشوة السلطة والنجاح والتحقق والاستبداد.

بعد عودتي من ألمانيا، وحتى في ظل وجود الأستاذة العزيزة عبلة الرويني، شعرت بغربة كبيرة عن المكان، رغم أن فترة إدارتها كانت الأفضل من حيث بيئة العمل، وفتحت الجريدة على أصوات وتجارب فنية متباينة، بل ارتفع معدل توزيعها. لكن ازدادت غربتي عن المكان، كما أن المشاكل المادية الخاصة بضعف المرتبات، وتخلف الموقع الإلكتروني ظلت قائمة.

في 2012؛ لم يكن بإمكان أخبار الأدب أن تعطيني المال. ولم يكن حتى لدينا موقع إلكتروني تنشر عليه المواد لكي نشاركها على الإنترنت فنجني قدرًا من التقدير والشهرة. كل الجهد والابتكار والتطوير الذي يحدث كان يدفن داخل مقبرة أخبار اليوم. وكل وردة نزرعها في الشمس، يأتي الليل فتأكلها العثة وحشرات وآفات المؤسسة.

قررت مغادرة الجريدة في إجازة لمدة عام، واستكشاف مناطق عمل جديدة. في هذه الفترة تطورت علاقتي مع جمال الغيطاني، فبعد مغادرته أخبار الأدب خصصوا له مكتبًا في المبنى الأسطواني القديم حيث ترقد في الدور الأرضي أقدم مطابع أخبار اليوم، ثم مكتب الحلاق، ومكتب لواء الجيش السابق المسؤول عن الأمن والأرشيف والميكروفيلم. وفي الدور الثامن توجد مكاتب كبار الكُتّاب. كنت أزوره باستمرار كلما كنت قريبًا، أمر عليه ونجلس نتحدث في كل شيء إلا فيما يدور في أخبار الأدب.

في الخارج كانت البلد مشتعلة بالتقلبات السياسية والصدامات والاعتقالات. كلانا يقف على النقيض من الآخر، لذا حين نتحدث في السياسية، يتحسس كل واحد كلماته. اللقاء معه كان إطلالة على عالم آخر.

ذات مرة كان حزينًا كالعادة، وحين سألته إذا كان بخير، قال إنه شاهد اليوم في الزمالك "جرافيتي" يحتوي على شتيمة وسخرية من المشير طنطاوى، رفع أصبعه الشهير في صرامه وقال "أنت عارف دي يمكن تكون أول مرة في التاريخ القائد الأعلى للجيش المصري يتشتم علنًا وفي الشارع". ابتسمتُ في تفاؤل ثوري وقلت له "ربما يحدث له ما هو أكثر من ذلك في المستقبل".

هز رأسه بما يعني ليس هذا ما أتكلم عنه، ثم ألقى خطابًا طويلًا عن الجيش في الوجدان المصري، وكيف قد يثور المصريون أو يكرهوا الحاكم أو يطالبوا بتغييره، لكن الجيش جيشهم في النهاية. كتمت ضحكتي وغيّرت الحديث.

بعدها بأسبوعين وقعت أحداث مجلس الشورى حين أعتلى مجموعة من جنود وضباط الجيش سطح مبنى مجلس الشورى وأخذوا يبولون على المتظاهرين، واعتدوا عليهم وعروا المتظاهرات ومزقوا ملابسهن في الشارع. حاولت تجنب الحديث عن الأمر أثناء شربي القهوة معه، لكن هو مَن أشار لغلاف واحدة من الجرائد الموضوعة على مكتبه، وعبّر عن صدمته من الصورة والمشهد كله، ثم عبّر عن استيائه من كل ما يحدث.

قلت لعل ما يحدث حرك أو غيّر موقفه. لكن حين استمر الحديث تبيّن أن منبع ضيقه من أن ما حدث إهانة للجيش وكرامته. أشار لصورة الضابط والعساكر، وقال "الفرقة المكلفة بحراسة مجلس الشورى هي فرقة مظلات، مقاتل المظلات دا من أخطر وأكفأ مقاتلي الجيش. عارف ليه يا أحمد؟"

هززت رأسي كاظمًا غيظي، فأكمل "لأن جندي المظلات مدرب على أن يتم اسقاطه خلف خطوط العدو، ومدرب على توقع العدو والخطر بزاوية 360 درجة. عكس بقية الجنود حين يقاتلون والعدو من أمامهم وخطوط الإمداد من خلفهم. لذلك طبيعي يتصرفوا كدا. العيب مش على الجنود والضابط دول، لكن على مَن أعطى الأمر ووضعهم في هذا الموقف".

يئست تمامًا لا من إقناعه، بل من محاولة تحقيق أي تواصل معه على المستوى السياسي. فخصصت أحاديثنا عند اللقاء للنميمة المرحة أو الحديث عن الأدب. كان مدهشًا لي التحوّل البالغ في شخصيته حين ينجرف الحديث ويتعمق إلى الروايات والكتب أو المزيكا، موضوعه المفضل، يختفي قناع الصرامة ويصبح شخصًا آخر.

مرة واحدة رأيت جمال الغيطاني يبكي، عندما انجرف الحديث إلى نجيب محفوظ. ولا أذكر على ماذا تحديدًا كنّا نتحدث، لكنه كان يحكي لي حكاية شهدها معه، ثم رأيت عيونه تمتلئ بالدموع. خلع نظارته ثم انفجر في بكاء مكتوم بلا سبب. توترت ولم أعرف كيف أتصرف؟

أخبرني أنت كيف تتصرف حينما يبكي الرئيس؟

لم أملك سوى الاعتذار وتكرار كلمة "أنا آسف"، لكنه ضحك وقال "وأنت ذنبك إيه، أنا بس اللي فجأة وحشني النهارده".

نهاية الآمال

حين أتت ثورة 30 يونيو المباركة كنت مشغولًا بالاستمناء الذهني. أتعافى من اكتئاب عابر، وأتناول مضادات الاكتئاب بانتظام، وأتبع تعليمات الطبيب النفسي، وأسهر كل يوم حتى الصباح متنقلًا بين المقاهي والمطاعم، ومن البارات للكباريهات للغرز للمساجد القديمة. أمشي بلا توقف، ومن حولي يشتعل العنف، وضرب النار والحرائق وكل اضطرابات السلم الأهلي التي صاحبت أحداث ثورة 30 يونيو.

كنت في مصر الجديدة حين حاصرَت المظاهرات قصر الرئاسة، وفي الشوارع مزيج فريد من الاستسهال والاستعباط. وحين انتهى التصاعد الدرامي بخطاب السيسي وخلفه ممثلو قوى المعارضة وبقية القوى الاجتماعية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة؛ قلت ربما يكون هناك أمل، لكن على الأرجح كان هذا من تأثير الأدوية التي أتناولها وقتها. بعد مذبحة رابعة سطعت شمس الحقيقية، وغشت بصري. انتهت سنوات الأمل، وعلينا أن نعود إلي المربع واحد، بل وما قبل المربع واحد ربما.

تركت شركة الأفلام التسجيلية التي أعمل بها، حاولتُ العودة لأخبار الأدب، بل عدتُ بحماس. كان رئيس التحرير وقتها شخص حلزوني مزفلط، تم تعينه في زمن الإخوان وعجزنا عن التعامل معه فكنا معظم الوقت مضربين عن العمل. وبعد 30 يونيو تكرر نفس الفيلم القديم لمحاولة عزله، وبعد عزله بأسابيع تسلمت خطابًا من المؤسسة يخبرني بإيقافي عن العمل لمدة شهر بسبب خرق ميثاق الشرف الصحفي ونشر مقطع من روايتي "استخدام الحياة" في أخبار الأدب. تم اتخاذ القرار أثناء سفري للخارج ولم يتم التحقيق معي قبل صدوره.

غضبت وأوشكت على التصرف بعنف، لكن زملائي في أخبار الأدب رأوا أنه من الأفضل احتواء الموقف، كان زميلنا طارق الطاهر قد تم تعينه رئيسًا للتحرير، وقيل لي إن هذا الأمر سوف يمر إذا لم نثر أي ضوضاء بخصوصه، وأن عددًا من العاملين في المؤسسة قرأوا الفصل وهم مَن رفع الاعتراض لرئيس مجلس الإدارة ياسر رزق.

لم أجد جدوى من إثارة أي ضجيج أو مشاكل. نظرت حولي فلم أعد أرى أخبار الأدب سوى حجر ثقيل مربوط بقدمي، لا شيء يربطني بالمكان سوى الحنين والعِشرة، ومع ذلك لم أقو على اتخاذ القرار بالانفصال. بل واصلت التهرب من مسؤوليات العمل، حتى كان ما كان ووجدت نفسي في السجن بسبب أخبار الأدب.

أهم درس تعلمته: اقطع فورًا العلاقات الميتة من حياتك. ورغم ذلك لم أقطع علاقتي بها، بل خرجت من السجن وخضت نضالًا بيروقراطيًا مع مؤسسة أخبار اليوم للحصول على مستحقاتي التي طبقًا للقانون هي من حقي طوال مدة سجني، وفي سبيل هذا الأمر كتمت غيظي وذهبت لياسر رزق وجلست استمع منه وأشكره على جهده وواجبه ووقفته.. إلخ إلخ.

كنت تحت الرقابة بعد خروجي من السجن، وكانت أخبار اليوم الغطاء المناسب. كتمت في قلبي وصَرّيت، وفضلت أصرّ وأكظم عامًا ونصف العام وأنا أحاول الخروج من مصر بلا جدوى. ثلاث مرات أذهب إلى المطار ويتم توقيفي ومنعي من السفر، حتى أخيرًا نفذت من تحت أيديهم وخرجت. واستغرق الأمر عامين آخرين حتى أستطيع أن أفضّ قليلًا مما في جعبتي وأنهي علاقتي بأخبار الأدب، أنهيتها في قلبي، لا علاقة بيني وبين تلك الجريدة أو المؤسسة مرة أخرى. لكنني حتى لم أقو أو أهتم بإعلان هذا القرار، بل قطعت العروة الواصلة في السر.. في قلبي، وإن ظللت حتى الآن رسميًا على قوة الجريدة، لا هم فصلوني ولا أنا قدمت استقالتي.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.