يحيى الطاهر عبد الله.. 80 عامًا يحيا كأن الحياة أبد

أحب الموت، وكلما أجدني على حافّته أحب الحياة. ........ أحب الحياة، وكلما أجدني فيها؛ أعرف أنها الموت. ** قصة "أنا وهي.. وزهور العالم"، يحيى الطاهر عبد الله.

سيارة تقطع بالأصدقاء كيلومترات من اللا شيء، في صحراء يقطع سكونها صوت مُحَرّك وضحكات. تكاد الرحلة تنتهي بسلام. لكن، وكأنما جنّي مسّ السيارة وشيطنها؛ تتوالى الانقلابات فوق رمال مُمتدة بين القاهرة والوادي الجديد، ويعلو صوت "المُخادع القادر" رسول الموت، يدعو واحدًا من اﻷصدقاء باسمه أن "تعال يا يحيى"؛ فيردّ المُنادَى بما قاله- قبل أسابيع من الرحلة- لصديقه الكاتب إدوار الخراط "لا أريد أن أموت أبدًا".

لو كان للحياة الكلمة العُليا، في ذلك اليوم الذي هو 9 أبريل/ نيسان 1981، لربما عاش يحيى الطاهر عبد الله، ليكتب المزيد من القصص والروايات بموهبة أدهش بها زملاءه قبل قُرّائه، ولعرف حفيداه دليلة وحسن، طفلا أسماء التي رافقته طفلة في الرحلة وآثرها على نفسه بحزام أمان السيارة؛ فرحل وترك لها القليل من الذكريات وصورته ساكنًا تُغطيه الدماء؛ فاجتهدت في استكمال صورة مَن قطع عليه الموت كل السُبل.

ولا قاطع طريق أخطر من الموت يا يحيى.

انقطع الطريق، فلم يصل يحيى أبدًا إلى 30 أبريل، حيث كان مُفترضًا أن يُكمل الثالثة والأربعين في ذلك العام، والثمانين لو أنه عاش حتى 2018، إذ أن خطّة أخرى رسمتها السماء عام 1981، حوّلت مسار يحيى من الرحلة إلى اﻷقصر، جُثمانًا يدُفِن في الكرنك حيث وُلد، بعد أن ودّع الحياة في شهر الميلاد.

ابن الربيع

كان يومًا ربيعيًا في الكرنك، وكان أبريل العام 1938 يُلملم ساعاته اﻷخيرة، حين أتى أسماء المُخاض، وولّدت لزوجها الشيخ اﻷزهري مُعَلّم الابتدائية، بكريهما. سمّوه عبد الفتاح يحيى، ينادونه في البيت وشوارع الكرنك يحيى، لكنّ اسمه كاملاً عبد الفتاح يحيى الطاهر محمد عبد الله أعوض، هكذا الاسم في اﻷوراق الثبوتية الرسمية، وفي صفوف المدرسة التي توقّفت رحلته معها عند دبلوم الزراعة.

طفل ثان خاوت به يحيى، ورحلت أسماء عن دُنياه دون قلبه، كبر وتزوج ومنح اسمها لبكريته "أول ورث من بابا ليّا كان اسم جدتي. واضح إن علاقتهم كانت قوية" تقول أسماء التي شاركت والدها سُمرة الجنوب "أنا شبه بابا جدًا، نفس العيون، وده تاني ورث. وأتوقع إنه كان شبه مامته، وفكرة إنها توفّت وهو صغير، فأكيد ده كان عامل نفسي كبير جدًا".

فقد الصغير اﻷم؛ فلمّا شبّ أديبًا صار يُفرّق حسان خصالها على كتاباته، فهي العطوف في "جبل الشاي الأخضر"، المُدافعة الراعية في "محبوب الشمس"، المُشفقة على الابن في "ليل الشتاء"، الصبورة في "الطوق واﻷسورة"، وكذلك الحامية "المُحاجية" عليه في "الوراث".

وكما الأم أسماء، رحل يحيى صغيرًا، لكن يُتم أسماء لم يدُم، تلقتها أيادي المخرجة والشاعر الزوجين عطيات وعبد الرحمن اﻷبنودي، صارت ابنتهما التي تحمل اسم "عِشرة العُمر" يحيى؛ مَن صار ذكره في بيت آل الأبنودي طقسًا، رسم للابنة صورة عنه حتّى أتتها فرصتها الكبرى للقرب من اﻷب بعد 35 عامًا من الرحيل.

كان أبريل أيضًا، لكن من العام 2016، حين نظّم معرض اﻷقصر للكتاب ندوة عن يحيى الطاهر عبد الله، دُعيت إليها ابنته أسماء، المُدرس بقسم المسرح في جامعة حلوان. فُرصة للقُرب من يحيى بعد 35 عامًا من الحادث.

بين خوف وشجن ذهبت أسماء إلى اﻷقصر؛ لتستقبلها أولى مفاجآت اﻷب "قريبتي قالت لي لازم تروحي الكرنك الليلة دي، لازم. دي ليلة مولد الشيخ موسى"، تحكي أسماء بملامح بين الابتسام والدهشة "قولتلها الشيخ موسى اللي كتب (أباها) عنه طاحونة الشيخ موسى؟ قالت لي آه".

في "طاحونة الشيخ موسى" يكتب يحيى عن واحد من أبرز ملامح القرية، سطوة "مبروكيها" رجال الدين على بُسطائها الخائفين من التغيير، ولو كان للأفضل، تُخيفهم "مَكَنة طحين" كي تعمل وتدور لابد وأن "تاكل عيّل صُغير".

عند آل أعوض، حيث ترّبى وعاش مع خالته بعد أن صارت زوجة أبيه وأم إخوته السبعة، ما يزال ليحيى أماكن رأتها أسماء "لسه أوضته موجودة وفيها صورته"، ومن البيت إلى مندرة العائلة كان ليحيى مُتسع كما حكى لها الأعمام "كان بيقعد في المندرة دي يقرا. ماكنش لسه بدأ يكتب".

بين رفيقين جنوبيين آخرين، هما عبد الرحمن اﻷبنودي وأمل دُنقل، كان يحيى مَن بدأ الكتابة مُتأخرًا، فإنتاجه اﻷدبي اﻷول "محبوب الشمس" خرج للنور عام 1961، بعد أعوام عكف فيها على القراءة، لاسيما للعقاد والمازني، اﻷحب إليه.

في الكرنك، تتبعت أسماء أثر يحيى؛ فاستكملت صورته من آثار في مواضع حياته وحياة بعض أبطال كتاباته مثل بخيت البشاري وحزينة وذُريّتهما، "اكتشفت إن كل شخصيات رواية الطوق واﻹسورة كانت عايشة هناك (الكرنك)، في شارع أنا اتمشيت فيه"، تقول اﻷبنة بدهشة وهي ترى في ذلك أنه "جزء من صدقه".

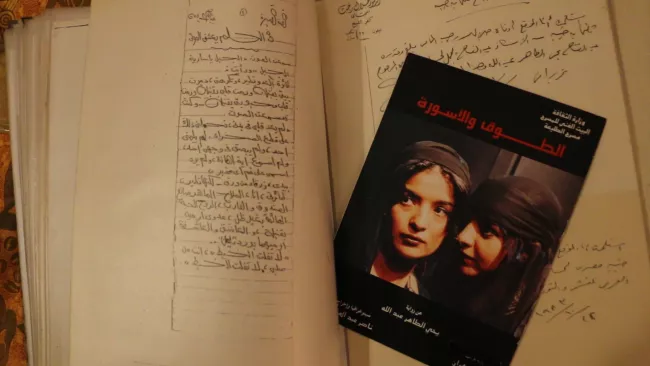

في "الطوق واﻷسورة"، التي تقع أحداثها في القرية الفقيرة المجاورة لمعابد فرعونية ضخمة، يكتب يحيى الطاهر عبد الله نفوس البشر.. قلق حزينة وصبرها، قلة حيلة بخيت البشاري، بؤس فهيمة شغف وانطلاق نبوية. يكتب يحيى مجتمع العادات والتقاليد الذي يحتضن القهر والفقر والصمت؛ فالموت.. إلى أن تنتصر الحُرية؛ ويمسّ قبس الثورة حتّى اﻷرانب، فتخرج عن خوفها إلى المراعي المفتوحة.

"طبعًا ده متوقع إنه كان عمل أزمة في المكان (الكرنك)، ﻷنه فتح جزء من التقاليد المسكوت عنها في الصعيد، واتكلم باﻷسامي" تقول أسماء عن شخصيات راحت ووارى الثرى كاتبها، لكن بقي اسمه مصدر فخر للقرية "الناس كلها عارفاه، والكرنك عايشة على إن منها يحيى الطاهر عبد الله".

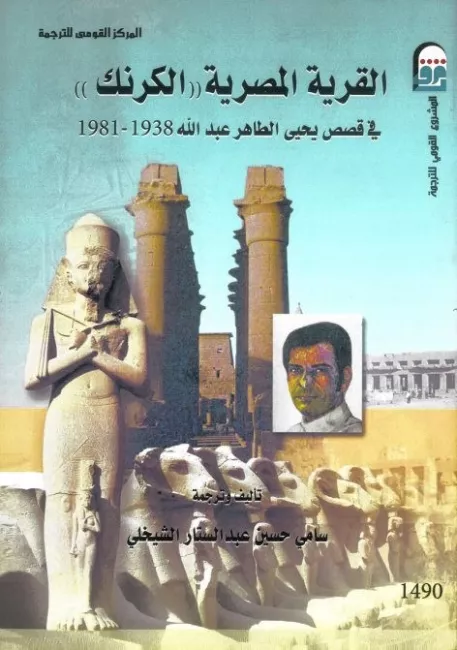

لا عجب في أن يحب الصعيد يحيى، وهو الحاضر في العديد من قصصه مثل "جبل الشاي اﻷخضر" أو "الكابوس اﻷسود" وغيرهما؛ فيجذب انتباه الباحث والمُترجم العراقي سامي حسين عبد الستار الشيخلي؛ الذي كتب عن الجنوب دراسة بعنوان "القرية المصرية (الكرنك) في قصص يحيى الطاهر عبد الله 1938- 1981".

.. وأبناء الهامش

رحل يحيى عن الكرنك، عام 1959، إلى قنا مدفوعًا برغبة لقاء الثُنائي الجنوبي أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي، لتبدأ رحلة اﻷخوّة مع عبد الرحمن، حين شاركه العيش في بيت أبيه الشيخ اﻷبنودي حتى عام 1964، عندما رحل يحيى إلى القاهرة ليلحق بعبد الرحمن، ويتشاركا شظف العيش في شقة ببولاق الدكرور، وتمتد أخوتهما وثالثهما أمل دُنقل، لمدة 17 عامًا من الحياة والأدب، حتى رحيل يحيى.

في القاهرة، عرف يحيى المدينة وأخلص لمُهمّشيها القابعين في دواوين الحكومة، وهو مَن لم يستطع مع "الميري" صبرًا وترك وظيفته في وزراة الزراعة، لكنه كتبهم فأجاد؛ وكانت قصص "قابيل الساعة الثانية" و"35 البلتاجي 252 عبد الخالق ثروت"، حيث الموظفين موزّع بؤسهم بين مكاتب المصلحة الحكومية والمسكن الضيق، وبينهما زحام الشوارع والمواصلات العامة.

في المدينة انطلق حُرًا، وفي شوارعها لاحقته أعين المُخبرين في الرُبع اﻷخير من 1966، تبحث عن "عضو التنظيم الشيوعي" عبد الفتاح يحيى الطاهر عبد الله، ليُلقى القبض عليه بعد هروب، وانتهى اﻷمر بسجنه ومُفكرين وأدباء آخرين حتى أطلق سراحهم في أبريل آخر، هو الذي كان 1967.

الصعيدي "اﻷليط"

ومن الزنزانة خرج يحيى، إلى بيت جديد، عاش فيه رفيقًا للإخوة الثلاثة عبد العظيم ومصطفى ومحمود الورداني، الأديب الذي يسترجع اليوم ذكرياته مع يحيى "أول مرّة أشوفه كان قاعد مع أخويا عبد العظيم في بيتنا"، يقول محمود وكأنه يرى لقائهما اﻷول "طول الوقت كان بيدخّن".

ينظر الشاب للضيف ويُمنّي نفسه بسيجارة تتبقى من العلبة ليسرقها، لكن دونها شراهة يحيى للتدخين "كان مدخنة"، وتلك نقطة لفتت انتباه محمود، مع سمة شخصية كانت واضحة "لفت نظري حاجة في يحيى من الوهلة اﻷولى. كان واثق في نفسه جدًا. وكانت أول مرّة أقابل واحد لسه خارج من السجن، وعلى الرغم من الفقر والضنك والسجن، واثق في نفسه جدًا".

وتلك الثقة كانت تزداد أحيانًا؛ لتتحول لسمة يذكرها الورداني ضاحكًا "وكان أليط (مُتَرَفّع انتقائي)، يعني عارفة لما يبقى واحد مش لاقي ياكل وأليط جدًا؟".

وهنا تحدث الورداني عن فقر واجهاه بكل ما أوتيا من صعلكة الشباب "يحيى كان من غير مكان ومن غير كُتب. لو عايز كتاب؛ يروح عند حد يلاقي كُتب ياخدها ويقراها، ويديها ﻷي حد يطلبها بعد ما يقراها. وماعندوش فلوس طول الوقت. فكُنا نتزنق؛ فابيع الجرايد القديمة اللي في بيتنا علشان نجيب حق السجاير".

الثقة أو "اﻷلاطة" مع حدة ملامح الجنوب وحميّة طباعه، كانت ما غلب على يحيى من سمات. يقول الورداني " كانت شخصيته غريبة. كان عصبي شوية. يحيى على قد ما كان بيحب الناس جدًا، على قد ما كان ممكن يفتعل خناقات- غالبًا- مالهاش سبب. كان مزاجي جدًا جدًا".

وللمزاجية وجه آخر يعلوه الصفاء، الذي كان يبدو حين يتحلّق حوله اﻷصدقاء ليستمعوا لقصصه التي يقرأها عليهم من الذاكرة؛ فيثير فيهم إعجابًا ودهشة كالتي بدت في ملامح ونبرة الورداني وهو يحكي عن هذه المَلَكة الفريدة "كان يبقى قاعد. نقول له يا يحيى قول لنا قصة. لو مزاجه كويس؛ يقرا قصصه اللي كان حافظ كلها تقريبًا".

كشاعر ربابة يقصّ على أهل الكرنك حكاياته؛ فيؤجَر بتمرات من "العالية" أو "البكرية"، كان يفعل يحيى.

.. و"مدابغي" الخيال

تجمّعت الطباع الشخصية في يحيى أو اجتمعت عليه؛ فقسّمت الناس حولّه؛ وأورثت ابنته حيرة في فهم موقف الناس منه "دايمًا كنت اقابل إما حد وقع في غرامه بشكل غير طبيعي، يا إما حد عنده أزمة معاه مايقدرش يتكلم عنه قوي.. مفيش حاجة في النُص".

جزء من حل أحجية الاختلاف حول يحيى، فهِمَته أسماء بعد حين ممن عاشروا اﻷب، وتنقل هي الآن شهاداتهم "كان شخصية صعبة غريبة ومش أي حد مُمكن يرتاح لها. ﻷنه كان غير مُجامل بالمرّة واللي في قلبه على لسانه، ودي ميزة وعيب. وكان متطرف في مشاعره، إمّا يحب أو يكره، وكان بيمزج الواقع بالخيال حتّى في الحياة، مش بس في كتاباته القصصية".

مسّت نعمة الخيال يحيى؛ فلم يبخل بها على تفاصيل حياة ابنتيه، أسماء وهالة، وبصورة تدعو للدهشة، ففي شهادة ميلاد الأولى، كتب مهنته "مدابغي"، وبشهادة الثانية كان "فلاحًا".

تضحك أسماء بإعجاب من خيال الأب "غير التقليدي" قبل أن تُقدّم تفسيرًا للأمر "في اﻷغلب كان بيكتب إسكافي الموّدة. وأكيد كان قاعد في منطقة الدباغة في الوقت ده، في أوضة في مصر القديمة، ورا جامع عمرو بن العاص. ففي اﻷغلب دي كانت الناس اللي حواليه، وهو كان متقمّص جدًا وعايش خيال إسكافي الموّدة".

.. لا ينتمي للبشر

لم يسترح الآدمي، لم يسترح يحيى. مشى في اﻷرض ليخبر الرجال، فمن كرنك اﻷقصر ﻷبنود قنا. ومن شقة بولاق الدكرور إلى بيت الورداني، إلى مصر القديمة، وقبلها بين السرايات حيث منزل زوجية لم يهتم بامتلاكه، والحكي لرفيق شبابه محمود "عُمر يحيى ده ما اهتم إنه يبقى عنده شقة، ولما اتجوّز أجّر شقة في بين السرايات.. مفروشة".

"عُمره ما اهتم يبقى معاه فلوس" يقول الورداني، فتفكير وانشغال يحيى مُنصرف للأهم "كان يكتب ومش مهم ينشر فين. كان أحيان كتيرة ينشر في أماكن ماتديش فلوس، زي المساء اللي بتدفع 5 جنيه، أو مجلة جاليري 65 اللي مابتدفعش خالص".

بل وأبعد من المال والسكن، لم يهتم يحيى بحمل بطاقة شخصية، حسبما يذكر الورداني "ماكنش معاه بطاقة، ولما كان المخبرين يمسكونا واحنا مروّحين الساعة 3 أو 4 (فجرًا)، كان بيطلّع من جيبه قصة منشورة في مجلة الإذاعة والتليفزيون عليها صورته، ويورّيها للمخبر. كان لا يعنيه شيء إلاّ الكتابة. شخص نادر، ومن أكتر الناس اللي عرفتهم في حياتي إخلاصًا للكتابة وتَبتّل فيها. ده مُرسَل، لا ينتمي للبشر".

يحب الكتابة يحيى، وإذا أُجِرَ عليها؛ فمصير الأموال إلى زوال سريع، وفي 60 جنيهًا تقاضاها عن "ثلاث شجرات كبيرة تُثمر برتقالاً"، المنشورة بين عامي 1969- 1970، خير دليل، إذ يذكر الورداني أنه لم يُكتب لها النجاة من إسراف يحيى، ولو لأربع وعشرين ساعة.

بهذه الشخصيةالحُرّة الكارهة لقيد "الطوق واﻷسورة"، لم يكن يحيى بالزوج التقليدي، وهو ما عرفته زوجته مديحة تلّيمة منذ البداية، فهو العريس الذي جلس اﻷبنودي مكانه في "الكوشة" لتغطية حَرَجَ غيابه، وحين حضر في ساعة متأخرة من الزفاف- والحديث للابنة أسماء- كان في يده طفلاً مُشردًا، اصطحبه معه لكي يتذوق "جاتوه" الفرح.

ولكنه كأب، كان ليصبح مثاليًا، كيف لا وهو مَن شهدت له أسماء "هو اﻷب اللي أجمعت كل الحواديت على إنه ماكنش بيفارقني، وكان شايلني- فعليًا ورمزيًا- على كتفه"، ومَن تشهد له أعماله بأنه الحكّاء الذي وهب اﻷطفال مِن لدنه عالمًا سحريًا، سواء عبر مجلة "سمير" أو بمجموعة قصصية كاملة.

.. ويُحرّض على الإبداع

يكتب يحيى للأطفال؛ فيظن قارئه أنه لن يكتب لغيرهم. يأتي بالآلهة من أعلى اﻷولمب إلى الورق؛ فنظنه من أحفاد هوميروس. يكتب عن الصعيد بفلاحي حقوله وجن أساطيره؛ فتظنه قرويًا لم يبرح الكرنك. ويكتب عن المدينة بمُهمشيها وموظفيها؛ فتظنه تمرّغ في تُراب الميري.

من أجل هذا كُلّه؛ كان يحيى الطاهر عبد الله مادة ثرية للمبدعين، فنصّه الروائي "الطوق اﻷسورة" الغني بالصور الحيّة، تحول إلى فيلم سنيمائي عام 1986 على يد المُخرج خيري بشارة.

وبعد عقد تقريبًا من إنتاج الفيلم، وضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تحولت "الطوق والإسورة" إلى مسرحية على يد المُخرج ناصر عبد المنعم، الذي يقول إن اختياره للنصّ كان ﻷنه "يُعبّر عن الخصوصية المصرية مُمثلة في عالم الجنوب بطقوسه، والذي كان وقتها أرض بِكر ثرية، تطرق عوالم موجعة من الفقر والكبت والحرمان". قدّم عبد المنعم عالم يحيى الطاهر عبد الله لمهرجان ضم متنافسين من حوالي 45 دولة؛ فنال جائزة أفضل إخراج مسرحي عن "الطوق واﻷسورة"، التي يراها "مدّت جسرًا بين الحاضر والماضي؛ لتترك قارئها مُتفكرًا في سر الفجوة بين زمن معابد ضخمة وزمن قرية فقيرة تعيش في حضنها".

ألهم يحيى الطاهر عبد الله خيري بشارة وناصر عبد المنعم، وآخرين لم تنقطع مساعيهم عن أسماء لتحويل "الطوق واﻷسورة" إلى دراما تليفزيونية، كما أنه وفي حقل آخر هو اﻷكاديمي، كان محور رسالة دكتوراة عام 1990، بعنوان "دور يحيى الطاهر عبدالله في القصة القصيرة المصرية 1965- 1981"، حوّلها صاحبها المفتون بيحيى، الدكتور حسين حمّودة، إلى كتاب بعنوان "شجو الطائر شدو السرب".

حمّودة القائل في مقال له "على كل ما كتبته عن أعمال يحيى الطاهر، فإننى عندما أعيد قراءة بعضها الآن، أشعر أنها تستحق أن أعيد الكتابة عنها مرة أخرى"، سَخّر مجهوده والمُخرجة عطيات اﻷبنودي للمّلمة أوراق يحيى المُبعثرة وإنتاجها في كتاب يضم "اﻷعمال الكاملة"، كما أن مِن أعماله ما تُرجِم إلى ثمان لغات.

تلك جميعًا مُنجزات تُحسب ليحيى، حيًا وبعد الرحيل، لهذا حين يأتي الحديث إلى نقطة الشُهرة والحظ، التي دائمًا ما يُقارن فيها "شاعر القصة القصيدة" برفيقي دربه الشاعرين أمل دُنقل والأبنودي، تنفي أسماء عن والدها قلة الحظ "ماكنش بيحاول ينتمي لأي مؤسسة ثقافية وماكنش معروف في الدواير الرسمية؛ وبالتالي اللي لعب دور في استمرار اسمه هو قرّاءه، خصوصًا اﻷجيال الشابة؛ علشان كده هو محظوظ جدا".

تراه أسماء محظوظًا. مثلها، يراه رفيقه محمود الورداني ليس أقل حظًا من أقرانه، وإن كان موته قطع طريقه الإبداعي، ولربما كان في رؤيتهما لحظ يحيى وخلوده اﻷدبي إيمانًا بما آمن به قبلهما رفيقه أمل دُنقل، من قال إن يحيى "صعد ولم يمت".