الرعب ليلًا

الطائفية في خدمة إسرائيل

من لم يعش مجزرةً أو عمليةَ إبادةٍ ممنهجةً، لا يملك سوى بعض الخيال المشوش عن حقائق هذه الأشياء. أتخيل أن لا ملامحَ واضحةً للموت المحيط بالضحايا المحتملين. شيء هائل وهلامي، قادر على مباغتة الضحية في أي لحظة. أتصور أن الرعب من هذا الشيء الهلامي الهائل يتضخم خلال الليل، في الظلام، حيث لا يرى الضحايا أدوات الموت؛ بنادقَ، سيوفًا وخناجرَ، صواريخَ وقنابلَ، والأداة الأهم؛ الأشخاص، القتلة مُلَّاك أدوات الموت ليتحولوا إلى أدوات مثلها. وربما لأن الضحايا لا يرون بعض أدوات الرعب، يتضخم.

سيطرت عليَّ هذه الفكرة كثيرًا منذ بدأت الإبادة في غزة. وكأن هناك بعض الطمأنينة في مواجهة القصف النهاري، لمجرد قدرة الفلسطينيين على رؤية بعض أدوات الموت. في حين أن القصف وحرق البيوت والخيام خلال الليل، تجعل كائن الرعب يتضخم لأبعاد لا نهائية، وتشعر الضحية بضعفها اللا نهائي.

لا أعرف مدى صحة هذا التصور. لا يعرف مدى اقترابه من الحقيقة أو الوهم سوى من يعيشون هذه الإبادة، ومن عاشوا إبادات سابقة وحالية أصغر منها. لكن أصولها في مخيلتي تعود لزمن فلسطيني آخر؛ مذبحة صبرا وشاتيلا في بيروت سبتمبر/أيلول 1982. فلم أتمكن أبدًا، منذ قرأت عنها للمرة الأولى طفلًا، من تخيل أحداثها وتفاصيلها إلا مقترنةً بظلام الليل، وقتلة محترفين ومجهولين، يحاوطون البيوت والأزقة الضيقة ويقتحمونها. وهو ما تكرر عشرات المرات مع كل أخبار الاجتياحات الليلية لمخيمات وقرى الضفة الغربية، خلال العقود التالية لصبرا وشاتيلا.

لا معادل موضوعيًا لما يحدث في غزة في عالمنا المعاصر وتاريخنا الحديث. إلا أن مذابح الساحل السوري والسويداء، إن رأيناها باعتبارها عمليات إبادة صغيرة، ميكروسكوبية، وإن حدثت خلال النهار، لكنها ترتبط في مخيلة بعضنا بظلام الليل. ربما كان ظلامًا رمزيًا، ليلًا طويلًا، ما زلنا نعيشه منذ سنوات طويلة، ويزداد عتمة مع كل ليلة وكارثة جديدة.

من ظواهر عالمنا الحالي، عالم الإبادة المشهرة والمعلنة بلا رادع، أن ثمن دماء البعض وقيمتها أكبر بكثير من دماء الآخرين. لم تخلُ مذابح ومواجهات السويداء من الرعب، إلا أن من سمات عالمنا، ولأن إسرائيل مهتمة مؤقتًا بالدروز السوريين وتتحول للاعب الرئيسي في سوريا، أن يستدعي مقتل مئات الأبرياء في السويداء الحديث عن حماية دولية لدروز سوريا. فيما لم نسمع أبدًا طيلة عامين أي دعوة لحماية دولية للشعب الفلسطيني في غزة، بأرقام ضحاياه المرعبة؛ عشرات الآلاف من القتلى، ومئات الآلاف من الجرحى والأطفال الذين تحولوا لمعاقين وأيتام، ومليونين من البشر خسروا بيوتهم وكل شيء وتشردوا. لكنهم، على خلاف ضحايا السويداء، ليسوا ضحايا الطائفية، بل ضحايا الضرورة "الوطنية" اليهودية، فلا يستحقون الحماية والتدخل.

الطائفة بديلًا عن البلد والشعب

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن المفارقات الرمزية المرتبطة بمستوى الغطرسة الإسرائيلية، والإهانات التي طالت بعض النماذج الطائفية، أو التي افتعلت اللعبة الطائفية، واختارت التبعية لإسرائيل، أو التطبيع معها. وتحديدًا ما يربط النموذج العصري للجولاني؛ قائد ميليشيا سنية، بنموذج آخر سبقه بأكثر من أربعة عقود، للقائد الميليشياوي الماروني بشير الجْمَيِّل، مرورًا برئيس دولة اختار أن يغازل اللعبة الطائفية في نفس سياق مغازلته لإسرائيل؛ السادات.

لم يبحث هذا الربط عن رمزيات أو مفارقات تاريخية، بل كان انتباهًا لعامل أساسي وموضوعي؛ وهو أن وجود دولة إسرائيل العدوانية لم ينتج عنه فقط عسكرة بلداننا، بل أيضًا دفع العامل الطائفي للتضخم والحضور في الصراعات السياسية. أن يتحول لعامل مُدمِّر لمجتمعاتنا في زمن الدول القومية، بدلًا من أن يكون التنوع الطائفي والإثني والديني عاملًا للغنى الثقافي لبلادنا.

لم يكن الوجود المسيحي في لبنان مُهدَّدًا، ولم يكن وجود أي طائفة داخل سوريا مُهدَّدًا قبل اكتساب اللعبة الطائفية، التي بدأها نظام الأسد، أبعادًا جديدة هذا العام. مثلما لم يكن وجود المسيحيين المصريين مُهدَّدًا أواخر السبعينيات، حين بدأت نغمة أن "هذه لم تعد بلادنا" في الانتشار بينهم، كرد فعل على ارتفاع النغمة الدينية الإسلامية لنظام السادات، بالتزامن مع صلح "الرئيس المؤمن" مع إسرائيل.

لكنها لعبة الاستبداد مقترنة بالاستغلال الاقتصادي دائمًا وأبدًا. فمثلما يُخلط عمدًا بين الرئيس والوطن، ليتصور أغلب المواطنين أنهما الشيء نفسه، ومثلما يرتدي الرئيس العباءة الدينية المناسبة للأغلبية، ويرفع من درجة الخطاب الديني، ويحوِّل هذه الأغلبية لمجرد طائفة تواجه طوائف/مخاطر أخرى؛ يخلط زعيم الطائفة مصالحه ومصالح عائلته بسلامة الطائفة وهويتها المهدَّدة، ليصبح هو والوطن والطائفة شيئًا واحدًا. يشعلون الحريق، ليظهروا في المشهد التالي بثوب رجال الإطفاء المؤهلين الوحيدين لإطفائه. وخلال مشاهد المسرحية كلها، يُهمِّشون الأفراد والمجموعات المتحررة من وهم الطائفة، والمنحازة لهوية مواطنة أكثر اتساعًا.

في سبيل ذلك لا بد من إعلاء النغمة الدينية، ليس فقط في الخطاب الرسمي، بل في الشوارع والبيوت ومواقع العمل أو الدراسة. أن يذهب أغلب أبناء الطائفة لحظيرة بيت الرب ليشعروا بالأمان النسبي داخلها من خطر ما. أن تتحول الطائفة، والمسجد، والكنيسة، والخلوة الدرزية، لبيت الرب الحامي، ليتراجع مفهوما الوطن والدولة، لصالح الطائفة وربها، ونائبه على الأرض.

وفي كل الحالات، يُفرض على هذه البيئات، الكبيرة في حجم مجتمع، أو الأصغر في حجم كانتون طائفي، مزيدٌ من التدين والانغلاق، والتعصب الديني. سواء كانت بيئة سنية في مصر وسوريا، أو مسيحية في لبنان ومصر. ليحتمي أفرادها من مجزرة ليلية متوهمة أو محتملة، مفتعلة أو غير مفتعلة.

لم يحتمِ السادات بجوهر الدولة المصرية العريق القائم على المواطنة بل قفز للخلف إلى لعبة الدين والطائفة

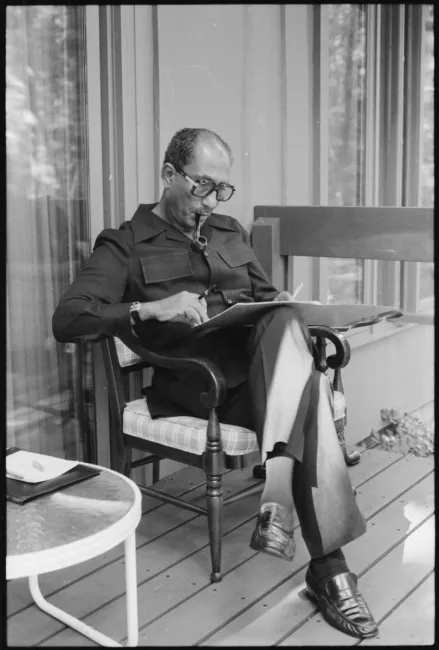

تورط السادات، ورغم أن المكون الطائفي لم يكن حاضرًا في تركيبة بلاده أو هويتها، في هذه اللعبة الطائفية الدينية، مُبلورًا خطابًا إيمانيًا فارغَ المحتوى بنغمة إسلامية، مواكبًا لاستدعائه الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وتمويلها ودعمها لمواجهة خصومه اليساريين. شكَّل ذلك تهديدًا ليس فقط للخصوم السياسيين، بل كذلك للمواطنين من خارج أغلبيته الدينية التي حاول اختصارها في ذاته واللعب بها كطائفة، محيطًا ذاته بهالة إيمانية وروحية مفتعلة وهزلية، تجعله الرئيس المؤمن، والقروي المحافظ، الذي يحب أن تلتقط له الصور أحيانًا راكعًا بخشوع للصلاة، وأحيانًا أخرى مدخنًا غليونه كزعيم استثنائي.

اختار السادات الخيار الأكثر بؤسًا وتهديدًا لبلاده، لمجرد تجاوز أزمات حكمه والحفاظ على "السلطة". اختار أن يُطوِّر اللعب على المكوِّن الديني، ليكتسب الملمح الطائفي، في لحظة افتقاده للشعبية بسبب سياساته الاجتماعية والاقتصادية، وبعد توقيع كامب ديفيد. ليمنح إسرائيل؛ الدولة الدينية والعنصرية بامتياز، هديتها؛ إضعاف مجتمعه ودولته في مواجهتها، واضعًا البلد على شفا حريق وصل في ذروته لأحداث الفتنة الطائفية المفتعلة في الزاوية الحمراء، والقتل والحرق على الهوية.

لم يحتمِ الرئيس المصري بجوهر الدولة المصرية العريق والقديم، القائم على المواطنة. ولم يحتمِ بالسياسة أو بمشروع تنمية وتغيير مجتمعي. قفز للخلف، للعبة الدين والطائفة، لتكون نهايته التراجيدية بعد أسابيع قليلة من بعض ليالي الرعب في قلب القاهرة، اتسعت لتهدد بلدًا بأكمله. نفس اللعبة التي كررها مبارك قبل نهاية حكمه، ليقفز على الأزمات، مُتصورًا أن الاحتقان الطائفي سيحميه. وهو ما يتكرر اليوم في سوريا الشرع، وإن كنا لا نعرف بعد ملامح مشهد النهاية.

الزعيم النبيه

تتكرر المفارقات والتشابهات، فالزعيم الذي يحاول استخدم الطائفة أو خطاب الدين من أجل مصلحته، لا يكتفي بعباءة الأغلبية الدينية، لا بد وأن يبدو زعيمًا داهية، نابغة، شديد الذكاء، سابقًا لعصره. يحيطه تابعوه بالأساطير والصفات العظيمة ليبدو عبقريًا. بشير الجميل والسادات والجولاني؛ الذكاء المطلق، والقدرة على المناورة والبقاء والقيادة، إلى آخر هذه الأوهام. في حين أنها تركيبات إنسانية تثير الكثير من الأسئلة المربكة، يحركها هوس بالمغامرة، ورغبة في الدخول للألعاب الخطرة لما تحققه من متع ومصالح وإحساس بالسلطة والقدرة، حتى النهاية أو الهاوية. ولتتدمر الطائفة والبلد، أو يذهبا للجحيم.

لا يحمي الزعيم النبيه الرعية من الكوارث، وأولها أن يتحولوا لأدوات يمسك بها ويحركها. لا يحكي لهم عن ما أنتجته لعبته ولم يعيشوه؛ رعب الأفراد في منطقة محاصرة ليلًا، وحولهم قتلة لا يعرفون وجوههم، ولا يفهمون أحيانًا لغتهم. يعلمون بأنهم سيدخلون، وسيقتلونهم، وسينكلون بجثث ذويهم أمامهم، ويرتكبون كل أنواع الفظائع. إنه الخوف الليلي الذي عاشه لاجئو صبرا وشاتيلا في 1982، وسكان الزاوية الحمراء في مصر 1981 مع الفارق الكبير في الحجم ومدى الدموية، وها هو يتكرر عصريًا في 2025 في الساحل السوري، وفي السويداء. وقبل كل هذه الأماكن، وبحجم لا يقارن بأي سابقة، يحدث يوميًا في غزة، في عالم يُقتل فيه الفلسطينيون لأنهم فلسطينيون وليسوا يهودًا.

الوجوه نفسها كأدوات للقتل، مجهولة، لا تعرفها الضحية، ولا تعرف أحيانًا لغتها، أيًا كانت، إن كانت عبرية، أو فرنسية يتلفظها بطلاقة مقاتلو إيلي حبيقة في بيروت، أو لغات المقاتلين غير العرب ممن انتموا لجبهة النصرة، جبهة الجولاني، في الساحل السوري، أو عبرية في فلسطين، أو اللهجة ذاتها في حي قاهري.

ليس لنظرية المؤامرة أي محل أو مكان في هذا المقال، أو في محاولة فهم ما حدث وما يحدث. فلا وجود لمؤامرات، بل لنوايا، وأهداف، وعوامل سياسية ومجتمعية يستخدمها من يطمحون في امتلاك السلطة كلها عبر منفذ طائفي ضيق، سواء كان بشير الجميل، أو السادات، أو الجولاني. يستخدمها ويؤثر فيها المستعمر المتغطرس، المكتسب لخبراته وتقدمه العلمي والتكنولوجي بفضل التعددية الإثنية نفسها، غير المربكة له، رغم أنه أنشأ بها دولة وشعبًا مفتعلين صالحين للانفجار. على عكس مكونات بلداننا من طوائف متعددة غير مفتعلة، مكانها الطبيعي بلداننا نفسها.

حكيت في مقال الأسبوع الماضي عن إهانة بيجن لبشير الجميل بمخاطبته بتعبير "يا ولد". يستمر المستعمر في غطرسته نفسها، وإن كان بروح إمبراطورية تتضخم لغياب من يستطيع ردعه وإيقافه، فالجميع يتركونه ليرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد على هواه. فيتحول الجميع؛ كل الحكام والأمراء المعاصرين، رمزيًا لـ"أولاد"، تحدد لهم دولة الغطرسة والدم ما عليهم فعله، أو الامتناع عن فعله، داخل حدودهم، حتى وإن كان إدخال كيس طحين لغزة، أو تحرك شرطي سوري جنوب دمشق، أو كيفية نزع سلاح حزب الله، فجميعهم "أولاد".

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.