أربعة مشاهد على الحدود الشائكة مع إسرائيل

في كتاب رحلة إلى إسرائيل، يحكي الكاتب المسرحي علي سالم وقائع زيارته الشخصية إلى دولة الاحتلال عام 1994، بعد سنة من توقيع تفاهمات أوسلو، عندما استقلَّ عربته الجيب الخضراء ماركة نيفا موديل 1980 قاطعًا الحدود المصرية في رفح باتجاه إسرائيل.

يبرر الكاتب استخدامه السيارة في السفر، بأنَّ الطائرة بشكل عام تختصر الرحلة، وتتجاوز الحدود بين مكانين وثقافتين، دون أن تُشعرك بما يختفي وراء كلٍّ منهما من توتر وقلق. أما السيارة فتحاكي، إلى حد كبير، هذه النقلة النفسية.

كان هناك غرض دعائي آخر وراء سفره بالعربة، أنه يذكر الإسرائيليين عندما يرون سيارته النيفا في شوارع تل أبيب وغيرها من المدن، بلوحة أرقامها المصرية، بأنَّ هناك حدودًا بين البلدين جرى تجاوزها، ليحرضهم على أن يفعلوا مثله.

الحدود التي يعنيها علي سالم ليست فقط سلكًا شائكًا أو معبرًا أو بوابة جمارك، ولكنها حدود نفسية تكوَّنت عبر المسافة والزمن، احتاج هو لتجاوزها، في لحظةٍ ما من تاريخه، كفعلٍ نقديٍّ ذاتيٍّ، ليرى نقيضَ ذاته، أو تلك الذات الأخرى التي كانت من قبل عدوة لإسرائيل، ثم تحوَّلت إلى ذاتٍ تمد يدها بالسلام.

رسول السلام!

الاقتراب من هذه الحدود، المادية والمجازية، تشعر صاحبها برجفة المخاطرة، أو دفقة خوفٍ حقيقيٍّ يتلبس جلده، تُعبِّر عن الزمن الذي تكونت فيه هذه الحدود، وقوة ارتباطها بالوعي الجمعي. لذا اختار سالم أن يطيل زمن الرجفة على جلده النفسي، حتى لا تصعقه قوتها.

نصَّب علي سالم نفسه صانعًا للسلام ونعت الجماعة الثقافية بـ"القطيع الشارد"

هذا الانقلاب الجذري حوَّل ذات سالم إلى ذاتٍ سياسية كلية، مثلها مثل ذوات الزعماء، وليست ذات فرد عادي ينتابه التردد والخوف، ولا يمكنه تجاوز مثل هذه الاختيارات الجذرية والمشاعر الحدودية في الحياة، إلا بعد تفكير وتردد طويلين.

القضايا والأفكار الشائكة التي تنشأ على الحدود لا تأتي عادة من المساحات المفضلة والآمنة الأكثر استخدامًا في الوعي، بل من هامش هذا الوعي الذي يدَّخر المفاجآت والمخاطر، ويمتحن صاحبه بوضعه دائمًا أمام خيارات جذرية عليه المفاضلة بينها سريعًا، حتى لا يفوته القطار ولا يسقط أمام نفسه التي تطالبه دومًا بالمزيد.

نوع من التحديات التي تخلقها الذات تسبق ربما الموضوع الذي تتجسد فيه، من أجل رؤية هذه الذات في شكلها الأمثل والأبهى، والمفضل من طرف صاحبها. وربما هذا ما لاحظته في سلوك علي سالم، مع التسليم بجرأته في تجشم مخاطر هذا الاختيار الصعب، مع علمه بنية الجماعة الثقافية تصفيته فنيًا، كما يذكر في كتابه، وكما أخبره أحد أصدقائه تليفونيًا وهو يحاول إثناءه عن السفر.

قبل سفره، عاش سالم محاكاةَ ما سيواجهه بعد عودته، فأخذ يروض ويستنزف خوفه القادم، أو المنتظر، بسجاله المحموم الذي لم يستسلم فيه، مع الجماعة الثقافية التي هاجمته بضراوة.

خلال هذا السجال كان لا بد أن ينصِّب نفسه صانعًا للسلام، وأيضًا ينعت تلك الجماعة بـ"القطيع الشارد بدون عقل". ضمَّ علي سالم هذه الجماعة إلى المساحة الآمنة في نفسه ووعيه، واعتبر أنها لا تملك فردية الاختيار واستقلال القرار الذي يملكه، وتخشى هذه المناطق الحدودية في تفكيرها وممارساتها. أما هو، كعادة الأنبياء والرسل والقادة العظام، فخطا الخطوة الأولى باتجاه يخالف هذا القطيع، وما اعتاد عليه آباؤهم.

مائدة عشاء شائكة

ربما انتابني توتر شبيه، ولكنه مخفف آلاف المرات، عند الاحتكاك الأول بهذه "الحدود" الشائكة التي خلقتها علاقتنا بإسرائيل. شاهدت للمرة الأولى عائلات إسرائيلية سنة 1995، في إحدى القرى البيئية في نويبع، حيث قضينا شهر العسل أنا وسلوى زوجتي.

وصلنا القرية مساءً، وجاء نصيبنا من العشاء في مائدة طعام أقيمت على الأرض مباشرة، وحولها عدة عائلات إسرائيلية. لأننا وصلنا القرية متأخرين، لم يكن أمامنا اختيار آخر، وكان التقليد في القرية أن تختار كل مجموعة، في بداية اليوم، رفقاء مائدة العشاء، وصنف الطعام من صنفين متاحين. فجاء نصيبنا مع هذه المجموعة، ومع صينية البطاطس في الفرن، والسلاطة.

كانوا ثلاث عائلات بأطفالهم. وسط العتمة وأضواء الشموع، تحركت صينية البطاطس الكبيرة بيننا، بجانب الحوارات بالعبرية، مع كلمات عربية بسبب الجذر الآرامي للغة، وكانت حركات أطفالهم غير المتوقعة تتخطى الحواجز وترتطم بأجسادنا.

عبر كل هذا كانت الحدود تقام وتزال في الوقت نفسه، ونحن ندور داخل هذا الخلاط من المشاعر. ربما ما كان مسيطرًا وقتها هو الاختلاف وليس الخوف. فالمناخ الذي تفرضه العائلة يحجب وراءه أيَّ حدود أخرى، ولو مؤقتًا، كما حدث في فيلم .Hanna K للمخرج اليوناني كوستا جافراس بين سليم الشاب الفلسطيني، وحنا المحامية اليهودية التي ستدافع عنه، وأولادها.

نرجع قليلًا إلى عام 1948، قبل نشأة الصراع الذي أوجد هذه الحدود الشائكة. تحكي لي أمي أنَّ بجوار الفيلّا التي كانت تعيش بها عائلتها، وعشتُ فيها حتى عام 2005؛ فيلّا تسكنها عائلة يهودية. كان الابن الكبير لهذه العائلة يقف عند حدود أرضهم، بجوار السور الفاصل بين الفيلّتين، وهو يرفع نسخة من القرآن عاليًا، أمام أمي التي تقف في شرفة الدور الثاني، كنوع من التقرب والحوار الصامت.

أثناء حرب 48 ودخول العصابات الصهيونية إلى فلسطين، عندما كانت المأساة طازجة وغير قابلة للتصديق، علَّقت أمي في غرفتها خريطةً كبيرةً لفلسطين تُوضِّح عليها خط سير تقدم القوات العربية في حربها مع هذه العصابات. ثم أتت الهدنة، بعد قرار مجلس الأمن، وانقلب الوضع، وتحول النصر إلى هزيمة، بعد تسليح تلك العصابات الصهيونية من طرف المحتل الإنجليزي. عندها رسمت أمي على الخريطة خطَّ سيرٍ متقهقر يمثل الهزيمة.

كان هذا قبل زواجها بعامين، ثم أتى الزواج والحياة العائلية وخففت قليلًا من أثر الهزيمة في نفسها. لا أعرف مصير هذه الخريطة التي تحمل تلك اللحظة الفارقة بين شعورين؛ الفرح الشديد بالانتصار، والحزن الشديد بالهزيمة. فالحدود عادةً تجمع بداخلها العديد من المشاعر المتباينة، بل المتناقضة، وتضع الذات داخل أطر محددة واضحة، أضيق بكثير من اتساع وغموض هذه الذات، فتُسيِّرها في مسارات خاطئة في الغالب.

بالطبع لا أعرف أيضًا مصير الجار اليهودي وعائلته. ربما كتب مذكراته من الناحية الأخرى من الحدود، ووصف فيها تلك اللحظة الفارقة.

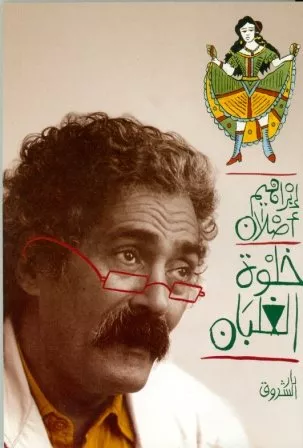

إبراهيم أصلان وجاك حسون

يحكي إبراهيم أصلان في كتابه الشيق خلوة الغلبان عن زيارة له إلى فرنسا بصحبة وفدٍ من الأدباء المصريين عام 1994. جاء مكان جلوسه في حفل الاستقبال بجوار أحد الفرنسيين، الذي أخذ يعتني به، ويملأ كوبه عندما يفرغ، كما يذكر.

كان هذا الجار هو عالم النفس الشهير جاك حسون، اليهودي المصري الذي ولد في المنصورة في قرية خلوة الغلبان، وظلَّ بها حتى السادسة عشرة، ثم هاجرت عائلته بعد الثورة. خلال حديثهما عن المنشأ والخروج من مصر، يخبره هذا الجار بأن "إسرائيل هي السبب"، كما يذكر أصلان في كتابه.

حتى الوصول إلى هذا الاعتراف، لم يكن أصلان عرف ديانة جاره، إلا عندما صرح بها مباشرة ودون لبس.

يبدو أن أصلان لم يكن يعرفه آنذاك، رغم شهرته العلمية، أو كان يعرفه في الحقيقة، ولكن أثناء إعادة كتابته للقصة عاد بالذاكرة بأثر رجعي لزمنٍ ماضٍ، ليحافظ على طزاجة المفاجأة التي يجهزها، والتي سترسم الحدود بينهما عندما يعرف بأنه يهودي.

يكتب أصلان أنه بمجرد سماعه بأن جاره يهودي "فوجئت وأصابني ما يشبه الوجل وأفقت تمامًا". طبعًا أفاق من تأثير الأكواب الذاهبة والغادية التي كان يملؤها له جاره اليهودي.

بعد سماع الخبر، ظل إبراهيم صامتًا في مكانه، حتى غافل جاره ومال على أول أذن صادفته، وكانت أذن الأديب جمال الغيطاني، كما ذكر أصلان في إحدى ندوات معرض الكتاب عام 2000؛ ليخبره بالسر العظيم، بأن جاره يهودي.

"الوجل" يعني الخوف أو الفزع الشديد، ولم تخفف "ما يشبه" من وقع الصدمة عليه. كان أصلان يمثل لا وعي جماعة ثقافية، وأيضًا لا وعي شعب يقف خلفه، تكونت مخيلته بعد ثورة 1952 تجاه اليهود بارتباطهم بدولة إسرائيل.

أثناء حوارهما أصر هذا الجار اليهودي، ابن قرية خلوة الغلبان، أن يدعو أصلان وباقي الكتاب للعشاء في بيته ومع أسرته في باريس، فور عودتهم من رحلتهم في المدن الفرنسية، وقبل مغادرتهم إلى مصر.

لم يوفِ أصلان بوعده للرجل تجنبًا لخوفه الداخلي، الذي أيده فيه بعض المشاركين من الأدباء في الرحلة. رغم أنَّ الرجل ظل ساهرًا في انتظارهم لتناول العشاء المجهز لهم، وظلَّ يتابع تحركاتهم بالتليفون، ليقول لهم إنه بانتظارهم.

ظلَّ أصلان يشعر بالندم طوال خمس سنوات، حتى عام 1999، وفرح عندما جاءته دعوة أخرى لزيارة باريس، عندها بيَّت النية على لقاء جاك حسون، والاعتذار له. ولكنَّ الرجل توفي قبل السفر، وربما جاءت كتابته عنه تكفيرًا عن هذا الموقف.

طريق الآلام

ربما زيارة علي سالم لإسرائيل والمدن الفلسطينية في الضفة وغيرها، والتي استمرت 23 ليلة، اتخذت حجمها كقضية رأي عام، كونه اتخذ موقفًا فرديًا في قضية حساسة، وربما بالنيابة عن الجماعة التي يمثلها. وبالرغم من مهاجمته لها دومًا، فهذه الجماعة هي التي منحته فرصة الخروج عنها، فكانت الظهير الذي منح فعله هذا الدوي.

في كلِّ إجابات علي سالم لم يكن هناك تردد أو مكان حدوديٌّ يقف عليه، بل كان ممتلئًا برأيه

الفكرة الأساسية في كتابه رحلة إلى إسرائيل، هي مناصرته للفردية، سواء في نفسه، أو في أمثلة ونماذج تاريخية، خاضت حروبًا من أجل التقدم، والسلام، وضد "الجماعية" بكلِّ أشكالها التي تثبت الأوضاع ولا تحركها.

يربط علي سالم ربطًا مباشرًا بين "الجماعية" المعطّلة، ومثالها هنا الجماعة الثقافية، وأنظمة الحكم الشمولية والديكتاتورية في الوطن العربي. ويرى أنَّ الجماعة الثقافية ضحية لهذه الديكتاتوريات، ونموذجها الداخلي المستبطن، فهي السبب في عدم نضج الوعي الفردي لأفرادها. أما هو، فيتخذ طريق الآلام للوعي الفردي الشقي، الذي يجرب القفز فوق كل الحواجز.

بالتأكيد هناك وجاهة ما في رأيه بخصوص الجماعة الثقافية، ولكنه ربما ظهر في غير مكانه، وكان يحتاج لنقاش جاد وقتها، وسياق آخر غير سجالي.

كان علي سالم يتكلم بصوت ضمير مصري رسولي للسلام، في كل حواراته ولقاءاته هناك عندما كانوا يسألونه السؤال البديهي، لماذا جئت؟ وهل تنجح الزيارة في تغيير المواقف باتجاه السلام الحقيقي بين الشعبين؟

كلُّ من كان يسأله كان متشككًا في نجاح رسالته، ربما لأنهم لم يخضعوا للتأثير السياسي للرحلة. وفي كلِّ إجاباته لم يكن هناك تردد أو مكان حدوديٌّ يقف عليه، بل كان ممتلئًا برأيه وبنظرته الرسولية حتى الينابيع، بالإضافة إلى تأثير الهجوم الحاد عليه من طرف الجماعة الثقافية في مصر.

يكتب بهذه النبرة التنبؤية عن أجيال ستأتي وتفكر في هذه الزيارة والرحلة لتكشف ما اكتشفه هو "أنَّ حالة الحرب العقلية حالة معطلة، وتحجب عنا شمس الحرية والتنمية. لا تفصلنا عن إسرائيل حقول الألغام، ولكن طرق معبَّدة مشيت عليها بسيارتي ذهابًا وإيابًا".

كان يتكلم عن المستقبل بوصفه رسولًا له، وليس للحاضر الملتبس وقضاياه. الرحلة بالسيارة كانت تسير في زمن المستقبل، وفي زمن الماضي المحاصر في الكتب المقدسة الذي سار عليه الأنبياء.

الآن، نحن داخل هذا المستقبل، الذي يحتاج مراجعةً لهذه الروح الفردية المتفائلة، التي كان يتكلم ويتحرك بها علي سالم، صدقًا أو ثقةً أو غرورًا، في قدرته على تغيير المواقف.

لا شك أن اتخاذه لهذا الموقف المتطرف تفاؤلًا، كان بسبب هجوم الجماعة الثقافية عليه، ما ساهم في صلابة رأيه، وتماهيه مع صوت الرسول داخله ليسير في طريق الآلام بمفرده. وربما أيضًا هذا التصعيد النفسي كان سبب هذه الدموع التي اندفعت من عينيه عند وقوفه لدى عودته أمام نقطة الحدود المصرية في رفح. فيما شرطي الأمن متعجب من مجيء عربة بلوحة مصرية من الجانب الآخر.

ربما كانت الدموع مكافأة من نفسه لنفسه، على رحلته واجتيازه هذا الحاجز النفسي، وانتصاره على خوفه القديم. وربما كانت بسبب تماهيه مع شخصيته الرسولية ورسالتها في الحياة، فقد أتمَّ مهمته على خير وجه، فكانت الدموع تعبيرًا عن الرضا وليس الندم. وربما أيضًا كانت تذكارًا لأخيه الذي مات في إحدى الحروب مع إسرائيل.