الاحتفاء بالهزيمة

أدركتُ مبكرًا أن سؤال الهزيمة والفشل سيلاحقني كهاجس وصولًا ربما للحظة موتي. كان الأمر مثيرًا للانتباه، فهذا الإدراك الذي حدث نهايات عقدي الثالث، جاء في لحظة انتصار مهني/فني جزئية، أدركت خلالها أنني حلمت بانتصار كلي، شامل، وأن يتم الاعتراف بي كـ"الأفضل". خجلت من الفكرة، وخجلت من الرغبة في الفوز، ومن استجابتي لمنطق المنافسة والسباق، وأفعل التفضيل.

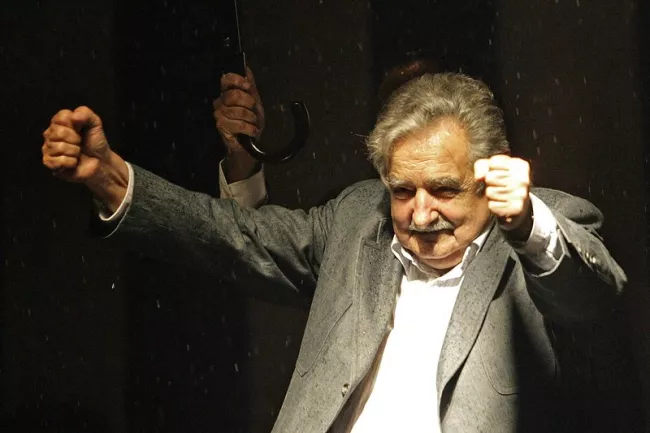

لا يوجد انتصار أو هزيمة مطلقان وكاملان. يردد هذه الفكرة كثيرًا رئيس الأوروجواي السابق، اليساري خوسيه موخيكا، في حواراته الصحفية ولزواره. مجرد ترديده لها، وإن كان بغموض، كافٍ كدعوة لتأملها وأخذها بجدية. فطوال أعوام كثيرة قضاها متنقلًا بين مراكز اعتقال عسكرية سرية، دون أن تساوي حياته ثمن رصاصة واحدة للتخلص من عبء "استضافته" وتعذيبه، لم يعتبر أن هزيمته وهزيمة حلمه مطلقة، بالرغم من أنها بدت على هذا النحو. فتحديه هو وآخرين للسجانين والجنرالات، ورفض الخضوع لهم، أو منحهم وسام الاستحقاق، ينفي عن انتصار العسكري اكتماله، ويجعله نسبيًا.

خوسيه موخيكا نفسه، الذي لم تساوي حياته رصاصة واحدة، أصبح بعد خروجه من السجن بزمن طويل رئيسًا للجمهورية، مفتتحًا نموذجًا مختلفًا لحكم يساري، على المستويين السياسي والشخصي، عن كل الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية. ولم يعتبر خصومه من اليمينيين أن هزيمتهم أمامه مطلقة، وعلى الأغلب كان موخيكا واعيًا بأن انتصار تياره مؤقت، وبالتالي ليس مكتملًا. وهو ما تأكد مع الأيام، حين ترك منصبه ليتفرغ لرعاية مزرعته الصغيرة المتواضعة، ولينتهي الحكم اليساري الذي حلم باستمراره بعده.

الهزيمة الشاعرية

يتحدث محمود درويش في فيلم موسيقانا (2004) لجودار عن المهزوم والمنتصر، وعن تجلي المشاعر الإنسانية الكبيرة والشاعرية في الهزيمة أكثر من النصر. قائلًا لصحفية إسرائيلية "لقد ألحقتم بنا الهزيمة.. لكن منحتمونا الشهرة (...) إن شعبًا بلا شعر هو شعب مهزوم".

بمجرد أن يتحدث درويش أو يرد اسمه تتحد منطقتان في خيالنا ليشكلا منطقة واحدة؛ الشعر والهزيمة الفلسطينية. وهذه المنطقة الجديدة، وإن صُبغت بسحر الشعر، تخص السياسة والثورة. وتتعمم هذه الحالة في بلادنا، إن وردت كلمة "الهزيمة" في أي حوار بين مجموعة من البشر، لتُحيل الكلمة تلقائيًا إلى الهزيمة الثورية/السياسية، لتطغى على الهزائم الشخصية الصغيرة، اليومية والعادية، التي تستحق التأمل بدورها.

الإقرار بالهزيمة وبانتهاء موجة الثورات، وبأن ما تلاها أسوأ مما سبقها، يُثير غضب الكثيرين، وبالذات من الأجيال التي تشكَّل وعيها وسماتها النفسية مع بدايتها. وهو ما يفسر رفاهية أن أكتب عن الهزيمة، بينما يُنكر الكثيرون منهم الكلمة، فلم يُتح لهم أصلًا دخول معركة متكافئة، بكل احتمالاتها المفتوحة على النصر أو الهزيمة، وبما تستحقه من شاعرية وتبجيل صبغهما درويش على الهزيمة الفلسطينية.

تنبع الرفاهية من صدفة الميلاد في زمن سابق لعام 2011 بأعوام كافية، منحت جيلي وأجيالًا أخرى الوقت لنُحصَّن أرواحنا بعض الشيء عبر هزائم صغيرة قبل عام الثورات بما حمله من هزائم كبرى. وكأننا امتلكنا بين كفوفنا عملة معدنية صغيرة، واستطعنا أن نديرها، ولو بصعوبة، لوجهها الآخر.

إن اتفقنا على أن التاريخ يُلقي على كل جيل مهامًا عليه التصدي لها، فسنفهم شعورنا بالغيرة، خلال الشهور الأولى للثورة، من هذا الجيل الذي كان يعيشها في مطلع عقده الثالث. لأنه الجيل الذي كُلِّف بالمهمة الأكبر من كل المهام التي أُلقيت على الأجيال السابقة لينجزها؛ ليس أقل من التصدي بالدم لتغيير شكل مجتمعاتنا تمامًا، وإسقاط هذا الخراب المسمى بأنظمة الحكم، وبناء ما هو جديد وطازج وحر وعادل.

وشعرنا بالغيرة أيضًا من جسارتهم، وطاقاتهم التي ستمنحهم فرصة أن يعيشوا ما كنا نحلم أن نراه ونحن في أعمارهم، بداية من الطاقة الجسدية لبناء متراس أو إلقاء حجر، وصولًا إلى الطاقة النفسية للحب، وتجربة المتعة للمرة الأولى.

اختفت الغيرة في نهايات ذلك العام، أدركنا جميعًا أنَّ زمن هزائم الأحلام الكبرى قد حل، وإن أدركه كل شخص في وقت مختلف. في حالتي، أدركته في اللحظة التي رُفِع فيها شعار "الثورة مستمرة" كشعار طمأنة بأن الحلم لم ينهر بعد، وأننا لم نتراص بعد في صفوف المهزومين، فيما كانت الهزيمة حاصلة على الأرض، مُجسَّدة بألف وجه، مرئية في الأرواح التي بدأت تتعب، والأجساد المتساقطة موتًا أو تشويهًا مع كل مواجهة جديدة.

إدراك الهزيمة أو نفيها ارتبط من جديد بعوامل جيلية، وبسؤال مبتذل من فرط واقعيته وعمليته؛ من منا قادر على استكمال حياته السابقة أو ما تبقى منها؟ ومن منا قادر على التطبيع مع هزيمة مروعة مستعيدًا خبراته السابقة في التعايش مع هزائم صغيرة ومتراكمة؟!

أن نُهزم على صفحات المعجم

بحثت في المعجم عن كلمتي الهزيمة والفشل، على أمل أن أجد فرقًا بينهما لصالحي، لكنني هُزمت نسبيًا، لم أفشل. فكلمة الهزيمة في المعجم تُفسر بـ"الانكسار والخسران". ويرتبط التعبيران بالمعارك والقتال، "هزم خصمه: أي غلبه وكسره". أما الفشل فيرتبط في المعجم بالخيبة، ألا يحقق الفرد ما كان يأمل فيه، وبصفات لا يحب أيٌّ منا أن يراها في نفسه؛ الضعف والتراخي والكسل.

لكنَّ الهزيمة لا تستدعي بالضرورة وجود خصم قادر على تحطيم/كسر المهزوم مثلما يُشير المعجم. والفشل والنجاح تعبيران تجاريان واستهلاكيان، ينتميان لعالم السوق، أكثر من ارتباطهما بالضعف والتراخي والكسل.

فلنتخيل النموذج التالي: شخص توفرت له كل الإمكانيات؛ الوقت، والحياة المريحة، والأموال الكثيرة، وصفاء ذهن يتيح كتابة أعظم رواية في التاريخ، ولكنه رغم كل هذه الإمكانيات كتب بضع صفحات ركيكة. هل هو فاشل؟! أم أنه اكتشف أن الكتابة ليست طريقه؟! أم أنه أخطأ في اختيار الهدف، وبدلًا من محاولة كتابة أعظم رواية في التاريخ، كان عليه أن يطمح في كتابة بضعة صفحات.

معايير السوق وحدها، بداية من وول ستريت وصولًا لأكثر مذيعي التليفزيون سذاجة وهو يحاور من يتم تسويقهم باعتبارهم "ناجحين" و"منتصرين"، هي ما تحدد معايير الفشل والنجاح، وكلاهما وهم. ربما لذلك يتجنب الكثيرون من مرضى السرطان فخ الحديث عن مرضهم ورحلة العلاج بتعبيرات النجاح والفشل والهزيمة والانتصار، أو بأي تعبيرات حربية مثل "المعركة". ويرون رحلة شفائهم المحتمل كرحلة صراع للعلم مع المرض، لا تتوقف على ضعفهم وبالتالي فشلهم وهزيمتهم، أو قوتهم وبالتالي انتصارهم. استخدام هذه التعبيرات عند الحديث عن مرضهم إهانة لهم، وحكم ضمني بضعف من رحلوا قبلهم.

هُزمِت الثورات لأن من حملوها حقيقة في وجدانهم لم يمتلكوا المقومات والإمكانيات الموضوعية التي أتيحت لمن انتصروا، هؤلاء الذين امتلكوا انتصارًا "عظيمًا"، إلا أنه لم يتحقق كاملًا ما دام الزمن يتقدم، وما دام المجتمع يتغير في كل لحظة ويولد فيه أطفال سيكبرون، وما دام المهزومون لم يمنحوهم وسام الاستحقاق، وما دام المنتصرون خائفين رغم انتصارهم.

الهزيمة في الحب.. دون شاعرية

نتحدث كثيرًا عن الهزيمة بإحالة مباشرة للسياسة؛ فلنهرب منها مثلما حاول محمود درويش الهرب من قياس النصر والهزيمة بعبارات عسكرية.

لا أعلم إن كان للمهزومين قدرة على تحقيق إنجازات مهنية أو فنية كبرى. ربما؛ وربما يكون شرط الإنجاز هو إدراك المهزوم أن هزيمته غير مكتملة، وأن تكون الإنجازات داخل سياق الهزيمة، تُراوحها، تتأملها، وتطرح حولها المزيد من الأسئلة. وربما يستطيع أن يحبَّ آخرَ مهزومًا مثله، ويتحققا داخل هذا الحب، وكلاهما واعٍ بأنَّ الحب غير مطلق، وأشكاله كثيرة، وقابلة للتحول.

نملك القدرة على التطبيع مع الهزيمة، وتمجيدها أحيانًا، لدرجة تحويل رموزها السرية لوشم مطبوع بأناقة على جلودنا

صادفت قبل أيام، في اللحظة المناسبة، حوارًا صحفيًا مع الشاعر والموسيقي الإسباني ناتشو بيجاس، يتحدث فيه عن الهزيمة في الحب. شعرت وأنا أقرؤه أنني ألتقي به في منطقة ملموسة، بالرغم من أنه لم يقل سوى كلمات قليلة يمكن صياغتها في عبارة واحدة: في الحب والعلاقات العاطفية المنتهية لا يوجد فاشلون وناجحون.

نمنح لبعضنا البعض في بدايات علاقات الحب، أو الرغبة، كلَّ الوعود الممكنة وغير الممكنة، بالمتعة والأمان والبقاء للأبد. ونتصور أحيانًا أن الجنة ستبقى مع انتهاء العلاقة. نوهم أنفسنا والآخرين بالخلود داخل هذه الجنة، بوعي أو بدون وعي، بكلمات واضحة أو بسلوكيات وأفعال. فهي من مفردات حالة السعادة التي تمنحها بداية كل قصة جديدة.

وإن كنا نتشابه في البدايات والوعود بالجنة، إلا أننا نختلف عند النهايات. فهناك من يرى نفسه فاشلًا في قصة الحب، وأنه ارتكب أخطاء تسببت في نهايتها. وهناك من يُحمِّل الطرف الآخر ذنب الإخفاق. وهناك من يدركون أنَّ كل قصص الحب مصنوعة من تفاصيل، ومشاعر، ومتع، وضحكات، ولمسات بأطراف الأصابع، وصراعات وضيق لا ينفيا الشعور بالآخر وحبه. وأنها مصنوعة كذلك من التركيبات الشخصية للطرفين، ومن زمانهم ومكانهم الأوسع. لا وجود لفشل أو نجاح، هناك هزيمة نسبية أو انتصار نسبي، إن انتهت أو استمرت قصة الحب.

ربما تحمل بدايات القصص انتصارها، لمجرد أنها بدأت، وربما تحمل أيضًا إمكانيات هزيمتها. فحياتنا العاطفية بدورها، مثل حياتنا المهنية والسياسية، مُحمَّلة بعدد لا نهائي من الاحتمالات والتعقيدات، لا يملك أي طرف حسابها كاملة. لكننا نملك القدرة على التطبيع مع الهزيمة، أن نتعامل معها بعادية، وأن نمجدها أحيانًا، لدرجة أن نحول رموزها السرية، والخاصة جدًا، لوشم مطبوع بأناقة على جلودنا، وكأننا نحتفي بها. فعبر هذا الاحتفاء ربما تتحقق انتصارات صغيرة.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.