صندوق البريد الخشبي.. فيما يشبه عش عصفور

شعرتُ بحنين بالغٍ حين نشر صديق على فيسبوك صورة لابنته الصغيرة في عمارة قديمة، وخلفها تظهر مجموعة من صناديق البريد الخشبية المخصصة لاستلام الرسائل التي كان يُحضرها ساعي البريد.

اختفت الرسائل الورقية، وتقلص دور ساعي البريد؛ إلا فيما يخص المراسلات الحكومية والبنكية والإنذارات القضائية المُقبضة. أما الرسائل بين الأصدقاء والأهل وزملاء العمل فحل محلها الإيميل والماسنجر والتطبيقات التكنولوجية المختلفة، التي تنقل الرسالة في اللحظة نفسها، وربما تكون مرفقة بصورة أو فيديو.

كان مدهشًا بالنسبة لي رؤية الصندوق الخشبي ذي الباب الصغير والمفتاح والسقف الهرمي، وثُبتَت عليه قطعة نحاسية تدل على رقم الشقة، إذ اعتدت رؤيته في منزل أبي، وظننته حكرًا على بيتنا القديم. حين تزوجت وانتقلت لبيت آخر، عمارة قديمة أيضًا، في مدخله المرتفع الصناديق الخشبية نفسها، التي كساها التراب وتكسرت أقفالها.

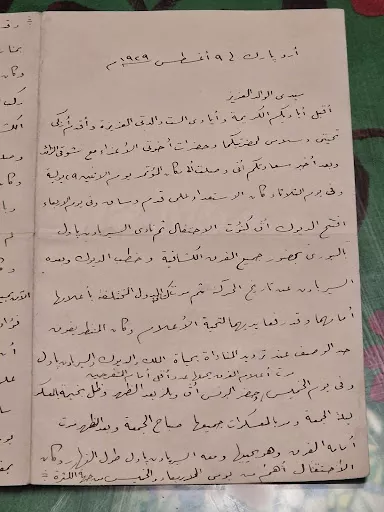

ما زلت أحتفظ بالكثير من الرسائل الورقية القديمة في أظرفها المدموغة بالأحبار، واحتفظ بكروت المعايدات التي تحمل معالم من بلاد بعيدة، كما جرت العادة قديمًا؛ أن ترسل كارتًا لمَعْلَم من البلد الذي تقيم فيه؛ كمعايدة مصحوبة بجملة رقيقة وقصيرة من التمنيات.

يتبادل أفراد الأسرة التسجيلات الصوتية عبر شرائط الكاسيت، التي يُرسلها قريب يعمل في الخارج، الشرائط التي كانت تتراوح مدتها بين النصف ساعة إلى الساعة والنصف، يرسل الغائب أخباره لأسرته في شريط بظرف مغلق مع عائد، يطمئن المسافر أهله ويبث لهم شوقه ولوعته، ثم يبدأ بالسؤال عن الأهل فردًا فردًا. تتحلق الأسرة في طقس لا يخلو من البكاء أحيانًا، ويسجلون شريطًا بالمثل، يعود به المرسال للقريب الغائب، يتضمن الشوق وأخبار الأسرة والجيران.

هناك من ينتظر صافرة الماسنجر ليقرأ "أحبك" أو "وداعًا"

هذا ما شب عليه الناس في هذه البلاد التي دفعت بأبنائها في السبعينيات والثمانينيات إلى المهجر وبلاد النفط المختلفة؛ حيث البحث عن الرزق.

احتفظتُ بالكروت والرسائل لأحتفظ بجزء من حياتي، أتشبث بطفولة ومراهقة مضطربة، وأمسك بذكريات تتفلت من بين أصابعي. تفعل الصور ذلك أيضًا تقبض على الزمن المخاتل وتحبسه في لحظة داخل إطار.

أذكر لحظة وصول رسالة خالي من الولايات المتحدة وذاك الزهو المهول بها. هذه الرسالة لي؟ هناك من يذكرني ويكتب لي ولو في الطرف الآخر من العالم.

مع التسعينيات وانتشار خطوط التليفون، ومع مطلع اﻷلفية وتوسيع رقعة مستخدمي الإنترنت، انتقل الناس في تبادل الأخبار تدريجيًا للماسنجرات المختلفة التي كان أشهرها ياهو وهوت ميل، وتبادلنا الصور والأخبار وقصص الحب والصداقات والخيانات.

كل ما تحتاجه هو خط هاتفي وجهاز كمبيوتر، أصبحت فكرة "التشات" ثورة لا تقل سحرًا عن الثورة الصناعية، في اللحظة التي تضغط فيها كلمة send مرسلًا جملة، كنا كمن يطلق رصاصة يصعب استعادتها مرة ثانية، نتبادل التعارف واكتشاف الآخر المبهم والبعيد، كنا كمن يقف على قمة جبل نرى عالمًا جديدًا وكأننا كنا نعيش في قاعه!

في انتظار الصفارة

اعتمد العرب على الحمام الزاجل في نقل الرسائل التي تخص المعارك والحروب التي خاضوها في أوقات كثيرة، دربوه على الطيران من مكان لمكان في سرعة وسرية بالغة، ويقال إن الخليفة المعتصم علم بانتصار جيشه على بابك الخرمي وأسره عن طريق الحمام الزاجل، الذي أرسله قائده إلى دار الخلافة في سامراء.

أما الحبّ عند العرب فلم يعرف السرية رغم المحافظة التي بدا عليها المجتمع، الشفاهية لعبت دورها في بث أخبار المحبين من الجاهلية حتى العصرين الأموي والعباسي، قصص الحب التي حفظتها الأشعار ونقلها الرواة خلدت حكايات مؤلمةً، كقصة قيس وليلى وجميل بثينة، هذه الشفاهية التي تحمل معها الفضح والعار في عُرف العرب لعبت دورها في وأد هذه القصص أيضًا.

"جميل" الذي ينتمي لقبيلة بني عامر أنشد في حب "بثينة" التي تنتمي لبني عُذرة. بعد أن رفض أهلها أن يزوجوه إياها، وزوجوها لابن عمها، ومع ذلك لم تنقطع بثينة عن لقاء جميل حتى بلغت قصتهما الخليفة العباسي، الذي أهدر دم جميل انتصارًا لشرف القبيلة، سافر المحبان إلى مصر واليمن حتى فرق الموت بينهما.

أما قيس بن الملوح تشبّب بليلى وانشد في عشقها الأشعار. في بيئة كانت ترى أن قصة الحب إن ذاعت فتزويج المحبين عار، تضاربت الروايات حول سبب رفض والد ليلى لقيس، لكن الغالب هو تشبيبه وانشاده الشعر في حبها، والأكيد ما قيل عن إجبارهم ليلى على الزواج من ورد الثقيفي وارتحالها معه للطائف!

هل لو تبادل العشاق الرسائل المكتوبة في هذا الزمن، بعيدًا عن الفضح لتغيرت مصائرهم ولتكللت تلك القصص بالزواج والنهايات السعيدة؟

هنا يمكن أن نشير أن العرب قديمًا عرفوا أدب الرسائل، كجنس أدبي يوثق لحقبة زمنية ومنطقة/مناطق جغرافية معينة من خلال بوح كتّاب الرسائل، خاصة وأنه ازدهر على نحو واضح في القرن الثالث والقرن الرابع الهجري، وتنوعت بين رسائل رسمية وشخصية وأدبية وتجارية.

لو تبادلنا الرسائل لتغيرت المصائر، ففي الحب والحرب هناك خبر ينتظر، مرسل قلق ومرسل إليه أكثر قلقًا، من ينتظر حمامة زاجلة ومن تنتظر بيت شعر، ومن ينتظر صافرة الماسنجر ليقرأ كلمة "أحبك" أو "وداعاً".

أين يذهب هذا الفيض

باغتني فيسبوك برسالة يطلب فيها أن أحدد من يرث حسابي بعد موتي، تذكرت عشرات الحسابات التي أغلقها ذوي الأصدقاء الراحلين عقب موتهم، ورسائل النعي التي كتبوها ليخبروا محبيهم وأصدقائهم بانتقال صاحب الحساب للحياة الأخرى.

الحسابات الإلكترونية متضمنة رسائل العمل، كما تحوي أسرارنا الشخصية وأسرار الآخرين وشبكة علاقتنا المتداخلة والمعقدة، ستقع في يد شخص ما ذات يوم، قريب نخصه بهذه المهمة مثلًا، اخترتُ ابنتي الكبرى لإدارة حسابي، على أن تكون مراسلاتي في سرية تامة، لكن في حال حياتي ماذا يحدث حقًا؟

جعلت التكنولوجيا الأمر بالغ التعقيد، أدخلتنا نفقَ الخوف على حياتنا المدونة في صندوق الوارد، الصافرة اللذيذة التي تحمل بهجة رسالة من صديق أو محب أو قريب، والصافرة التي تخبرنا أن الآخر بخير وأنه يفكر فينا في تلك اللحظة بإمكاننا مشاركته اللحظة والألم والسر.

لهذه الصافرة وجهها البغيض؛ كوقوع هذا الصندوق بكامله في يد غريب، لذا انتشرت برامج حماية الحسابات بالتوازي مع برامج السطو والقرصنة عليها، وأصبحت الرسالة الورقية التي يمكن حرقها في دقيقة، ونثر رمادها في الريح أو في البحر، افتراضية في صندوق إلكتروني يمكن استعادتها مرات ومرات في استيلاد لا ينتهي للخوف.

ما يثير الدهشة، أن بعض الدول الأوروبية ذات الميراث البيروقراطي المهول، التي تخبرنا أحيانًا كيف تنتمي لما هو أوروبي حقًا، ما زالت تعتمد على البريد الورقي، الذي يتم تسليمه عبر صناديق البريد المعدنية أسفل البنايات، في إرسال خطابات البنوك، والجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الإيميل المعتمد.

اليوم، صندوق البريد أصبح صناديق لا تنتهي، حسب بلدك ومدينتك وعدد الحسابات التي تمتلكها وتنفق الوقت على تفقدها، والرد عليها، مودعًا إياها حياتك وأسرارك وأسرار الآخرين، هذا التدفق الهائل من المعلومات والأسرار والحميمية الخالصة، التي قطعًا لن نطمئن أنها ستذهب إلى مهب الريح يومًا ما.

أما صديقي الذي نشر صورة ابنته، وودت أن أراسله كي يخبر صغيرته أن هذه الصناديق كانت أعشاشًا صغيرة، تخرج منها الرسائل مثل العصافير، ومثل الهواتف المحمولة اليوم مع كل رسالة صفارة تشبه زقزقة عصفور.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.