يوم من أيام صيد السمك

إحدى الصور النموذجية التي تلخص مفهوم العائلة في ذاكرة طفولتي، تلك العائلة كثيرة الأبناء التي كانت تجاورنا في الحي، ويفصل بين حديقة بيتنا وبيتهم سور لا يمنع من تبادل تلك الصور الذهنية بيننا.

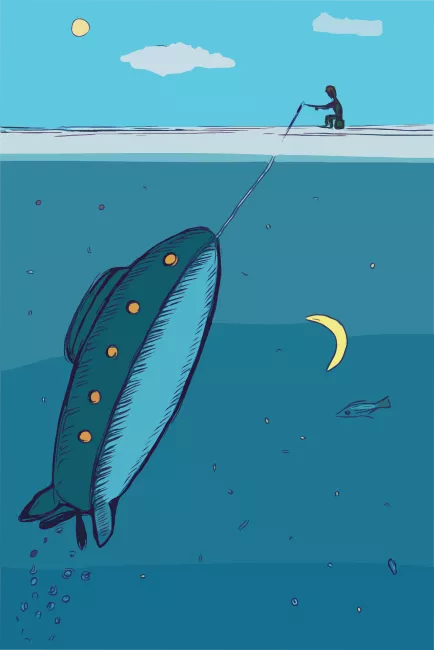

الصورة بالتحديد هي ركوب، أو حشر، ثلاثة أجيال من العائلة في عربة فورد سوداء قديمة موديل الخمسينيات: الجد والجدة والأبناء والأحفاد، وانطلاقهم جميعًا للصيد فجرًا في إحدى المصارف أو الترع، أو الشواطئ، بينما أدوات الصيد مشرعة من النوافذ، كأنهم في غزوة حربية.

كان الجد هو صاحب العربة، ومن يقوم أيضًا بالقيادة، بعد أن قام باستبدال كراسي البحر المصنوعة من القماش، سهلة الطي، بكراسيها الجلدية، ليتسع فناء السيارة للعدد والعتاد لهذه المهمات العاجلة والمكررة.

كانت تلك العائلة، ذكورًا وإناثًا، تهوى، بل تدمن، صيد السمك. في كل الأوقات لا ينقطع دخان الشواء القادم من باب مطبخهم الطويل ذي الضلفتين، بلونه الأحمر الطوبي، المفتوح دومًا، ويطل على حديقة بيتنا. كان ذلك المطبخ مجمعًا للأصوات: صوت غسيل الصحون، ورنين الملاعق والسكاكين، وصوت الأحاديث العابرة الثنائية، أو الثلاثية، أثناء تجهيز الوجبات، بالإضافة لصوت غناء البنات، خاصة كبراهن التي تغني لفايزة دائمًا، وتملك خنفة صوتها في أغنية تراهني، بجانب حنية صوت نجاة.

أحمر وأبيض

كان حظي من بين أبناء تلك العائلة الكثيرين، صديق يكبرني بأعوام قليلة. كان قائد لشلتنا في الرحلات الصيفية لصيد السمك البلطي الغشيم من إحدى المصارف أو الترع المتفرعة من ترعة المحمودية، التي تغذي الإسكندرية من مياه النيل.

كان أكثر ما يثيرني في رحلات الصيد تلك هو طقوس التحضير، التي تسبقها بعدة أيام، من تجهيز البوص والصنانير، ثم جلب الدود الأحمر (دودة الأرض) الذي يعيش داخل الطين، وينتشر في حديقة بيتنا، في تلك الرقعة الطينية بجوار حنفية الحديقة، ولو لم نجده هناك، نذهب لأحد الدكاكين الصغيرة التي تبيع لوازم الصيد، على محطة قطار الظاهرية، التي كان أصحابها يمهدون أمام دكاكينهم، قطعة أرض صغيرة طينية يربون فيها الدود.

هناك نوع أبيض من الدود وحجمه أصغر، وهو "السبلة"، الذي يتوالد داخل القمامة. كانت له رائحة منفرة ولكنه مغرٍ بالنسبة لأسماك البلطي خاصة النوع الصغير منها، كانت تجذبها رائحة العفونة المنبعثة منه تحت المياه، فتستسلم له دون مقاومة تذكر.

لم يكن الدود يسبب أي نفور بالنسبة إلينا. هناك ممارسات فطرية نكتسبها في الطفولة، دون التفكير فيها. تشريح وسلخ جلد السحالي، وقنص الحرابي التي تتسلل متخفية من بين أوراق الأشجار، ونصب الفخاخ للعصافير. لم نجد كائنات أضعف من تلك لنفرض عليها سلطة طفولتنا ونزقها الجارف. كنا نقوم بالخبط بقوة على جسم الدودة الحمراء الممدد في كف يدنا، قبل أن تدخل في الصنارة المعدنية المعقوفة، لنخدر مراكز حسها، ولا تعود تشعر بذلك الجسم الحديدي الذي يخترق جسدها.

كان السمك يحب صديقي

بجانب أدوات الصيد، كنا نجهز سندويتشات الرحلة، ومكونات عمل السلاطة، وأدوات الشاي، ولا ننسى بالطبع زجاجات المياه المثلجة التي نصحبها معنا، كي نشربها، ونحفظ السمك من التعفن. كان زمن إذابة تلك الزجاجات، إحدى الساعات الرملية التي نحسب عليها زمن الرحلة التي تستغرق النهار كله، فنصل البيت وقد تحولت إلى مياه دافئة بعد أن كانت ثلجًا.

نستيقظ في الثالثة صباحًا، ونجمع بعضنا البعض بصفارات نصدرها من الفم، ومتفق عليها بين أعضاء الشلة، التي لا تتجاوز خمسة أفراد. نبدأ الحركة بعد صلاة الفجر في ذلك الجو الساحر كأننا نفتتح اليوم بالحماس والترقب. نبدأ بالظلام، وننتهي أيضًا بالظلام. ولكن هناك فارق بين الظلامين. كان الضوء، وتحولاته، أيضًا أحد الساعات الرملية لليوم، خلاله تتبدل أحوال الضوء، وتأثيره علينا، يذوب الليل في النهار، ثم العكس.

برغم الخيبات المكررة في رجوعنا غالبًا مطأطئي الرأس، بحصيلة صيد ضعيفة من الأسماك، لا توازي أبدًا تعب واستعدادات اليوم ومصروفاته، فإننا كنا نكرر تلك الطلعات، وبالحماس نفسه، كلما سنحت الفرصة.

كان السمك يحب صديقي، ويستثنيه من تلك العودة الخائبة، ويعرف تمامًا بأنه أمهرنا جميعًا، فيذهب إليه بالرغم من أننا نتقاسم مساحات قريبة متجاورة. كان يقرأ صفحة المياه ولونها وانعكاس ضوء الشمس المسلط عليها، كأنه يقرأ كتابًا تمرّن على قراءته وكشف معانيه. لو وجدنا صيدًا وفيرًا في مكان يقف فيه صاحبنا، ولمحنا توالي لمعان الأسماك الفضية في بوصته، سرعان ما كنا نستولي، نحن الخائبون، عليه ونطرده منه.

فكرة الخروج من المدينة كانت أحد أهداف رحلات الصيد وليس الصيد نفسه

كان يتقبل طردنا له على مضض، ولكن بيقين أننا لن نمتلك حظه أو موهبته في صيد السمك. كنا نضطهد صديقنا ذلك، وأحيانًا نقسم حصيلة صيده، حتى لا نعود إلى بيوتنا وأمام آبائنا خالي الوفاض.

نتحلق حوله مثل الجلوس حول نابغة الفصل في لجنة الامتحان الشهري، نقترب منه لينقل لنا الإجابة السهلة. لكن الصيد بالفعل إجابة وتجربة شخصية مثل أي شيء، لا يقف وراءه الصبر فقط، ولكن الخبرة التي ذابت في الانتظار، والاثنان ذابا في المتعة، والمتعة بدورها ذابت في طموح صاحبها ورغباته.

كان ذلك الصديق من أكثر الذين سيحبون، بعدها بسنوات، محاولاتي في الكتابة، التي بدأت في الظهور بعد أن فقدت شغفي، سواء بالصيد أو لعب الكرة. كان شخصًا متأملًا في أعماقه حاز تجربة من تلك الهواية وأخذ يطبقها لتنير له أشياء أبعد منها. ربما كان يتخيل دومًا الصنارة المعدنية، وبها الطعم، وهي تتأرجح في المياه شمالًا ويمينًا، في انتظار فم السمكة. ربما تحولت صورة هذا الانتظار، في خياله، إلى حكمة، علقها على حوائط غرف كل تجاربه الحياتية الأخرى.

المكان الآخر الذي يمنحه لنا الصيد

أحيانا كنا نذهب للصيد في قرية خورشيد وترعها، القريبة من الإسكندرية، نجلس في ظل الأشجار على حواف الترع، والبيوت على مرمى البصر، بعضها ما زال طينيًا، وفلاحون فوق دوابهم، ومساحات أرض مزروعة، ستتحول فيما بعد إلى عشوائيات سكنية، وعمال في طريقهم لمصانع بعيدة، وصيادون منافسون، افتتحوا اليوم قبلنا، يتراصون على حواف تلك الترع.

أحيانًا كنا نبتعد أكثر ونذهب للصيد في أماكن المحترفين، كمصرف النهضة، أو ترعة العقارية، لنجرب حظوظنا فيها، وجميعها مصارف ضخمة تقع على حواف الإسكندرية غربًا.

يوم نقضيه وسط الطبيعة بعيدًا عن أسرنا، نغترب عن أنفسنا التي نعرفها، أو عن بيوتنا، ثم نعود لنستردها، بدهشة، عند عودتنا في المساء. نوع من البحث، الذي سيتأكد بعد ذلك، عن هذا المكان الآخر. بتكرار الذهاب إلى ذلك "المكان الآخر"، والعودة منه؛ كبر هذا المكان في الظل وأصبح جزءًا من حياتي. كانت الطبيعة دائمًا هاربة من المدينة، ويحب أن نلاقيها خارجها، بالرغم من أن الزمن لم يتعقد كما هو الآن، فإن فكرة الخروج من المدينة كانت أحد أهداف رحلات الصيد وليس الصيد نفسه.

لم أهوَ الصيد، في حد ذاته، ولا تعلمت من صبره، ولكني هويت الخروج في ذلك الصباح الباكر مع آخرين، في المسيرة ذاتها، باتجاه المفاجأة، وكل منا يلبس طاقيته البيضاء وحذاءه الرياضي، ويحمل بوصته ويريحها على كتفه بجانب الغلق المصنوع من جريد النخل، كأننا خيالات دون كيشوتية، تحمل رماحها وحرابها، لتلك المعركة التي ستدور في خيالنا، بحثًا عن الإثارة.

أتذكر أنني في سن الرابعة عشر ذهبت مع صديقين للتخييم على رمال شاطئ الهانوفيل في العجمي أمام البحر مباشرة. كان البيات في خيمة على البحر والاستيقاظ أمامه، من أجمل حالات الاستيقاظ والنوم. أيضًا كانت الخيمة، والكولمان، ومنامات التخييم/السليبنج باج من أثاثات زواجنا، أنا وسلوى. بيت متنقل تسحبه خلفك لتضعه في أي مكان تحب. كان ذلك الاستقلال والشعور بالحرية، إحدى الساعات الرملية التي لا تنفد، والتي صاحبت رحلتنا في الحياة حتى الآن.

الساعات الرملية المنصوبة حول طفولتنا

كان أجمل ما في رحلة الصيد، تجمعنا لتناول الإفطار ثم الغداء مع عدة الشاي التي نأتي بها وراكية الحطب التي نشعلها. كنت حريصًا على تلك الاستراحات، فبعد ساعة أو اثنين من الصيد ينكشف مسار اليوم المكرر بالنسبة لي. كأن هناك نصيبًا من الأسماك لن أتجاوزه، فأبدأ في البحث عن تسليات جديدة وسط تلك الأماكن. بمجرد الانتهاء من الوجبات ومن السجائر، يبدأ اليوم في الانكسار والخفوت، ويفقد بهجته، إلى أن تغيب الشمس فيبدأ النشاط يدب من جديد بحثًا عن أفواه الأسماك المنتظرة تحت تلك الطبقة الكثيفة من المياه الخضراء.

كان هذا الصديق يأخذ الأمر بجدية تامة، ولا يلتفت لتحولاتنا النفسية، أو يتهاون مع الموهبة التي منحها الله له في الحديث مع الأسماك، وتطويعها في صنارته. كنت أستغرب من مقدار تحمله لمضايقاتنا، التي تصل أحيانًا إلى درجة الإهانة. كانت له طريقة في لفظ تلك الإهانة.

نبدأ اليوم أندادًا متحابين، كما خلقتنا أمهاتنا، ثم مع ظهور علامات تفوقه في الصيد، تظهر الفوارق، وعدم المساواة فيما بيننا. كان هذا التحول يجسد الساعة الرملية الثالثة في تلك الرحلة. وبمرور الوقت وبإحراز صديقنا المزيد من الأسماك الكبيرة، تبدأ الفوارق في الظهور، عندها نتكتل ضده، ويبدأ رصيد المساواة في الاستنفاد شيئًا فشيئًا، وإحلال اللا مساواة، التي تصل في نهاية اليوم إلى تأميم وتقسيم بعض ماقام بصيده فيما بيننا.

كان هناك العديد من الساعات الرملية المنصوبة حول طفولتنا، وحتى الآن، تعمل كظل لحياتنا، شيء ممتلئ يتم استنفاده، ثم يعود ليمتلأ مرة أخرى، لتبدأ دورة جديدة ومكررة، وإلى الأبد، من الانتظار.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.