مصر وتاريخ طويل من ادفعلي شكرًا

في عام 1989 أوشكت الحكومة المصرية على إعلان إفلاسها نظرًا لعدم قدرتها على سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليها للدائنين الخارجيين وقتها. وبما إن خدمة الدين الخارجي تكون بالعملة الصعبة، غالبًا الدولار، فإن أحد المعايير الشائعة لتقدير هذا العبء هو نسبتها من الصادرات السلعية والخدمية، بما في ذلك دخل قناة السويس وعائدات السياحة، بالإضافة إلى ما يٌسمى بالدخل الأولي، كحال تحويلات العاملين بالخارج في حالتنا المصرية.

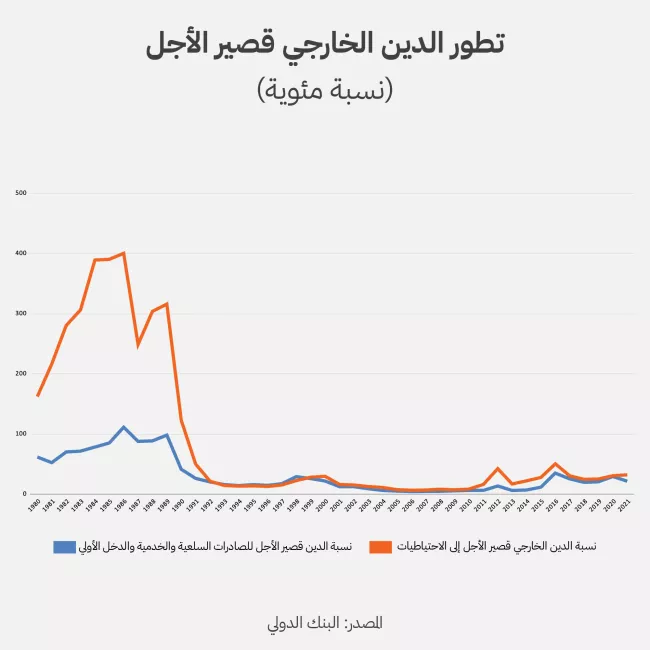

يبرز الرسم أدناه، في الخط البرتقالي المستند إلى بيانات البنك الدولي، هذه النسبة. والتي بلغت 42% في 1986. وهي نسبة بالغة الارتفاع، لأنها كانت تعني ببساطة أن نحو نصف ما يحققه الاقتصاد ككل من إيرادات دولارية كان مقدرًا أن تذهب لخدمة الدين الخارجي في تلك السنة. وهو ما يُعد ضِعف ما يعتبره الاقتصاديون نسبة آمنة عند 20%.

ورغم انخفاض تلك النسبة إلى 36% في 1989، فإنها ظلت مرتفعة عن كل السنوات التي لحقت بها حتى يومنا هذا، رغم ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي إلى أكثر من 30% منذ 2020.

ولكن للقصة جوانب أخرى لا تظهر في نسبة خدمة الدين الخارجي للصادرات والدخل الأولي، تكشف عن حجم أزمة مصر في نهاية الثمانينيات. فإذا ما نظرنا إلى الدين قصير الأجل كنسبة من الاحتياطيات الدولارية، مرة أخرى بالاعتماد على بيانات البنك الدولي جعلها الله في ميزان حسناته، نجد أن مصر ما بين 1986 و1992 كانت شبيهة بحالات مثل سريلانكا في وقتنا الراهن. إذ بلغ الدين قصير الأجل 400% من الاحتياطي في 1986، و316% في 1989.

ماذا يعني هذا تحديدًا؟ ببساطة في 1986 كانت الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال السنة نفسها أربعة أضعاف ما تملكه الحكومة المصرية من احتياطي بالعملة الصعبة. علمًا بأن الاحتياطي يغطي التزامات أخرى على رأسها الواردات، إذ أنه ليس كله مخصصًا لسداد الديون.

كانت نفس الديون قصيرة الأجل تمثل نحو 98% من الصادرات السلعية والخدمية والدخل الأولي في السنة نفسها. إذن، فهيكل الدين الخارجي، أي ما إذا كان في أغلبه قصير أم طويل الأجل، هو أمر أكثر أهمية لفهم خطورة الإفلاس أو التعثر في خدمة الدين من النظر لمؤشرات خدمة الدين في مجملها، والتي قد تخفي حدة الأزمة.

ولحسن الحظ فلم تمر على مصر أيام كتلك التي شهدتها في نهاية الثمانينيات، حتى مع تضخم الدين الخارجي قصير الأجل في السنوات القليلة الأخيرة.

لنتابع قصة مصر في نهاية الثمانينيات، تظهر البيانات السابقة انخفاضًا حادًا هائلًا مدويًا في مطلع التسعينيات في كل مؤشرات الدين الخارجي تقريبًا كما يُظهر الرسم البياني، فانخفضت خدمة الدين كنسبة من الصادرات والدخل الأولى من 36% في 1989 إلى 22% في 1991.

وعلى ذات الشاكلة انهارت نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل من 316% من الاحتياطي الأجنبي إلى 50%، ثم إلى 21% في 1991 و1992 على التوالي.

كيف اجترحت الحكومة المصرية تلك المعجزة؟

كما قال سامر سليمان في كتابه "الدولة الضعيفة والنظام القوي: إدارة الأزمة المالية في عهد مبارك"، أنقذ صدام حسين مصر من الإفلاس، بشكل غير مقصود بالطبع.

غزا صدام الكويت في أغسطس/ آب 1990، ولقاء انضمام مصر، أكبر دولة عربية سكانًا وجيشًا، للتحالف الدولي لتحرير الكويت بقيادة الولايات المتحدة، توصلت لاتفاق مع دائنيها يقضي بإلغاء نصف ديونها الخارجية وإعادة جدولة النصف الآخر. هكذا، أنقذت الضرورة الجيوسياسية اقتصاد مصر من ضائقته الخانقة. ولم تكن هذه المرة هي الأخيرة.

استغل نظام حسني مبارك تلك الصفقة الخرافية لتخفيض اعتماده على الديون الخارجية قدر الإمكان، فأبقى رصيد الدين الخارجي المطلق ثابتًا تقريبًا طيلة عقدين من الزمان. وانعكس هذا على الانخفاض المستمر لنسبة خدمة الدين الخارجي من الصادرات السلعية والخدمية والدخل الأولي، كما يظهر في الرسم البياني الأول من 17% في 1993 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق 6% في 2012.

تسبب المسار السياسي المضطرب الذي تلا ثورة يناير 2011 في استنفاد احتياطي مصر الدولاري. لم يكن مصدر الضغط على العملة خدمة الدين الخارجي وقتها، بل الإتيان بالدولارات اللازمة لتمويل فاتورة الواردات الكبيرة.

ومع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو نصف ما كان عليه في مطلع 2013، بدأت العوامل الجيوسياسية في لعب دورها المشهود في محاولة انتشال الاقتصاد المصري من عثرته. تلقت حكومة الإخوان نحو عشرة مليارات دولار من قطر. وبعد التخلص منها، تلقت مصر نحو 23 مليار دولار بين 2013 و2015 من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت.

وعندما استقرت الأمور في مصر، عقدت الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كان على رأس أهدافه إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق النقد ومن الأسواق الدولية، وكان تخفيض الجنيه وتقليص العجز في الموازنة ورفع أسعار الفائدة المحلية لضبط التضخم.

كلها إجراءات سهلت من التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي في ظل ظروف خارجية مساعدة، تمثّلت في المقام الأول في انخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة لتحفيز الاقتصاد في بداية حكم ترامب، وهو الخط الذي استمر، بل وتعمق، مع استشراء وباء كوفيد-19 بين 2020 و2022، لنصل إلى الحلقة التي نعرفها جيدًا من هذه القصة.

أزمة جديدة ودور متواضع لصندوق النقد

كان الاعتماد على القروض الخارجية لإعادة بناء الاحتياطي الدولاري أمر له مشاكله، فكما يظهر الرسم البياني الأول تقلصت نسبة مايمثله الاحتياطي الأجنبي إلى إجمالي الدين الخارجي (لاحظ أن الكلام هنا عن الرصيد وليس الخدمة) من 100% في 2010، إلى 38% في 2019، ثم 31% في 2020.

كما أن الاعتماد على الاقتراض الخارجي قصير الأجل جعل الاقتصاد المصري أكثر عرضةً عن ذي قبل لتقلبات الأسواق المالية العالمية، وهو ما شهدناه مرتين على الأقل منذ 2020: كان أولها في الربع الأول من 2020 عندما شهدت مصر خروجًا كبيرًا لرؤوس الأموال الأجنبية على خلفية الاضطرابات المصاحبة لانتشار كوفيد-19، ما استدعى صندوق النقد لمنح مصر نحو 8 مليار دولار رغم أن برنامجه مع مصر كان انتهى رسميًا، وعلل الصندوق هذا التمويل الجديد بدعم برنامج الإصلاح السابق.

ثم كان خروج ما قدّره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ25 مليار دولار في الربع الأول من 2022 جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت معها الأزمة التي لا نزال في خضمها.

يعلم الصندوق أن تدفق هذه الأموال ليس أمرًا خاليًا من الاعتبارات الجيوسياسية

طالت المفاوضات بين مصر والصندوق للتوصل لبرنامج جديد لأكثر من ثمانية شهور. ثم كانت نتائجها متواضعة سواء في قيمة المبلغ الذي وافق الصندوق على إقراضه (3 مليار دولار)، أو في بيان الصندوق في أن دوره سيكون بالدرجة الأولى تسهيل حصول مصر على تمويل خارجي من دول مجلس التعاون الخليجي، في صورة قروض واستثمارات.

يعلم الصندوق جيدًا أنه خلافًا لـ2016، عندما عقدت مصر اتفاقها معه، فإن أحوال العالم لا تسر هذه الأيام، وأن دول الخليج هي من البقاع القليلة في العالم التي تملك فوائض دولارية بالغة الضخامة يمكن استخدامها لفك ضائقة الاقتصاد المصري، واقتصادات أخرى بالمناسبة مثل باكستان وإلى حد أقل تركيا.

يعلم الصندوق كذلك أن تدفق هذه الأموال ليس أمرًا خاليًا من الاعتبارات الجيوسياسية، فهي كما أوضحت، لن تكون المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على تمويل ضخم مركزه دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وقعت بمعزل عن أي دور نشط للصندوق من قبل.

ولكنها المرة الأولى التي يشترط فيها الممولون الخليجيون شروطًا اقتصادية صارمة، باستدعاء الصندوق إلى المشهد، وبالحديث المتواتر من مسؤولين خليجيين عن ضرورة اتخاذ مصر إجراءات تحول دون تكرار حاجتها لحزم إنقاذ. والسبب في هذا أن وتيرة وحجم التمويل المطلوب لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري زادا بشكل كبير في العقد الأخير، ما يستدعي دورًا أكبر وأكثر عمقًا لهؤلاء الممولين في الاقتصاد المصري.

وهو أمر يستحق مقالًا وحده.