بدائل عادلة اجتماعيًا عن رفع سعر الفائدة

منذ تأسيسه عام 1944 في أعقاب الكساد الكبير والأزمات العملاقة التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية، كان تركيز صندوق النقد الدولي الأساسي مُنصبًّا على ترويج التعاون النقدي بين البلدان وتعزيز الاستقرار النقدي بهدف تحقيق النمو وتعزيز التجارة العالمية. ولكن بدءًا من أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، بدأ صندوق النقد الدولي يتدخل في عمق السياسات المالية والاقتصادية فيما عرف ببرامج التعديل الهيكلي. كما هو واضح من اسمها، شرعت هذه البرامج في إجراء تعديلات في هيكل الاقتصاد الكلي والتي تم توصيفها أحيانًا بـ "علاج الصدمة".

يعني "النقدي" هنا إدارة كل ما يخص النقد في الاقتصاد من أسعار الفائدة وصرف العملة الوطنية، ومحاولة السيطرة على الأسعار (التضخم) عن طريق التحكم في كمية النقد المتداول والمعروض، وبالطبع الرقابة على الوسطاء الماليين وتحديدًا البنوك التجارية. تمثل السياسة النقدية شق واحد من شقي الاقتصادي الكلي في حين تعتبر السياسة المالية هي الشق الثاني.

ترتبط السياسة المالية أكثر بما تم الاصطلاح عليه بـ "الاقتصاد الحقيقي"، وتختص بإدارة الضرائب والإنفاق الحكومي، بما فيها الأجور والدعم والإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبالطبع معدلات وأنواع الضرائب والرسوم والجمارك المختلفة.

وعلى الرغم من ولاية صندوق النقد الدولي النقدية والتي تظهر أيضًا في اسمه، فإنه منذ الثمانينيات زاد تدخله في السياسات المالية للبلدان المقترضة كما أوردنا الذكر. فمثلًا كان صندوق النقد الدولي هو من اشترط تطبيق ضريبة مبيعات 10% عام 1991 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي في مصر آنذاك، التي تحولت في عام 2016 إلى ضريبة قيمة مضافة بمعدل 14% بإيعاز من صندوق النقد أيضًا. وفي 2016، اشترط أيضًا صندوق النقد الإلغاء الكامل التدريجي لدعم الطاقة والذي كان يمثل وقتها نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأمثلة على تدخل صندوق النقد الدولي في السياسات المالية سواء في مصر أو حول العالم لا تعد ولا تحصى، ولكن المثير للاهتمام أن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على التضخم، يختار الصندوق دائمًا إجراءات نقدية صرفة، ويهمل تمامًا أي سياسات مالية نابعة من الاقتصاد "الحقيقي"، فكلما اشترط الصندوق إجراءات نقدية أو مالية تؤدي حتمًا لتضخم كبير، مثل تخفيض قيمة العملة أو إلغاء دعم المحروقات أو زيادة ضرائب المبيعات، دائمًا ما يصاحبها اشتراط برفع سعر الفائدة للسيطرة عن التضخم الناتج عن تلك الإجراءات. لكن رفع سعر الفائدة يقلل من قدرة تلك الإجراءات الهادفة لسد عجز الموازنة على تحقيق هدفها، وهو سد عجز الموازنة، حيث يزيد بشكل درامي إنفاق الحكومة على فوائد الديون وتبتلع جزءًا كبيرًا مما تم توفيره جراء إلغاء الدعم أو زيادة ضرائب القيمة المضافة.

بالنسبة للسلع الأساسية وتحديدًا الطعام فلن تنجح أسعار الفائدة المرتفعة في السيطرة على أسعارها لأن الناس ببساطة لن تكف عن الأكل والشرب لمجرد ظهور فرص استثمارية ذات عائد ثابت جيد

لرفع أسعار الفائدة آثار سلبية كثيرة يعترف بها الجميع حتى أنصارها. مثال على الآثار السلبية زيادة الإنفاق الحكومي غير الاجتماعي على الفوائد، وهو ما لا يستفيد منه غير حفنة من البنوك والمستثمرين في مصر والخارج، وأصبح يبتلع حوالي 40% من الإنفاق الحكومي وحوالي عشر الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تأثيراته على الاستثمار وخلق فرص عمل. ولعل التأثير الأهم هو التأثير غير المتساوي على التضخم. تسيطر أسعار الفائدة المرتفعة على السلع التي يمكن إرجاء استخدامها لفترة لاحقة مثل السلع المعمرة والكمالية من خلال تشجيع المستهلكين على ادخار فوائضهم بدلًا من إنفاقها، ورأينا هذا في مصر بشكل واضح بعد إصدار بعض البنوك التجارية لشهادة استثمار بمعدل فائدة 25%.

أما بالنسبة للسلع الأساسية وتحديدًا الطعام فلن تنجح أسعار الفائدة المرتفعة في السيطرة على أسعارها لأن الناس ببساطة لن تكف عن الأكل والشرب لمجرد ظهور فرص استثمارية ذات عائد ثابت جيد. منذ عام 2016 وحتى الآن كان معدل تضخم السلع الأساسية بالفعل أعلى من معدل التضخم العام، ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي زاد معدل التضخم الشهري للطعام والمشروبات بنسبة 4% في حين كان معدل التضخم العام 2.1%.

وحتى داخل مجموعة الطعام ذاتها، كلما كان نوع الغذاء أساسيًا أكثر كلما زادت أسعاره بحدة أكبر، فمثلًا نجد أن الخضر والفاكهة زادت في نفس الشهر بنسبة 7.6% بينما زادت اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%. يرجع هذا لأن ارتفاع الأسعار عادة ما يزيد الطلب على السلع الأرخص بسبب أن الكثير من الأسر في ظل الضغوط الاقتصادية يستهلكون بدائل أرخص فيزيد الطلب عليها.

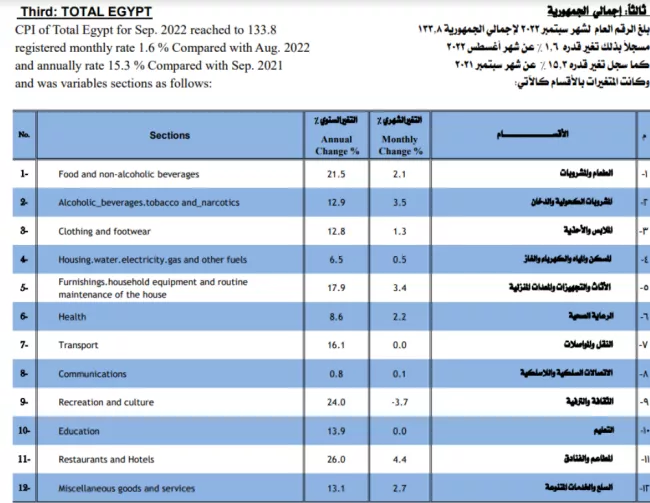

أما معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر/ أيلول 2022 كان حوالي 15% بينما وصل تضخم الطعام والمشروبات لـ 21.5% بحسب الجدول الموضح أدناه.

وبما إن الأسر الأقل دخلًا تنفق نسبة أكبر من دخولها على السلع الأساسية وتحديدًا الطعام والشراب، يعني هذا ببساطة أن تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار ما يستهلكونه تكون محدودة للغاية، وأن تجربتهم مع التضخم تكون أقسى كثيرًا من تجربة فئات الدخل الأعلى.

ما البديل؟

قد يقول البعض إنه لا بدائل متاحة، فمسببات التضخم هيكلية وموروثة وأي وسيلة للسيطرة على التضخم ضرورية وحتى لو كانت لها آثار سلبية لا ينكرها أحدًا. لا مجال في هذه المقال لنقاش الحلول الهيكلية للأزمات والدوافع الأيديولوجية لتشجيع الادخار على حساب الاستثمار والإنفاق وتشجيع السياسات المعاكسة للدورة الاقتصادية counter-cyclical، لكننا سنركز في الفقرات القادمة على بدائل بسيطة وسريعة المفعول ولا تتطلب تغييرات هيكلية ولا حتى مراجعات أيديولوجية ويتم تطبيقها بالفعل حول العالم من قبل جميع أنماط الحكومات للسيطرة على موجات التضخم العالمية الكبيرة.

صحيح أن أغلب الدول رفعت من أسعار الفائدة واتبعت سياسات نقدية انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم، لكن أغلب تلك الدول كانت بادئة من معدلات فائدة شديدة الانخفاض منذ أن تم تخفيضها لتشجيع النمو والتعافي عقب الأزمة المالية الكبرى التي أصابت العالم بعد عام 2008، لكن المهم هو أن أغلب البلدان لم تكتفِ بهذا الإجراء النقدي فقط للسيطرة على التضخم والتخفيف من آثاره تحديدًا على فئات الدخل الأدنى والمتوسطة، بل وازنتها بالكثير من الإجراءات المالية تحديدُا فيما يخص ضرائب الاستهلاك (والتي يطالب دائمًا صندوق النقد بزيادتها)، ودعم الطاقة (والذي يطالب صندوق النقد دائمًا بخفضه إن لم يكن بإلغائه كليًا).

أولًا، بالنسبة لضرائب الاستهلاك، نجد مثلًا أن أغلب البلدان الأوروبية قامت بتخفيضها كثيرًا على المنتجات الغذائية والطاقة. إسبانيا على سبيل المثال ألغت مؤقتًا ضرائب القيمة المضافة تمامًا على المنتجات الغذائية، وفي بلجيكا قامت الحكومة بتخفيض القيمة المضافة على الكهرباء والطاقة من 21% إلى 6% بشكل دائم. أما أيرلندا فألغت ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والأكل السريع من 13.5% إلى 9%. خارج أوروبا قامت بوتسوانا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 12% لمدة ستة أشهر. بربادوس أيضًا قامت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة.

ولا بد في هذه الحالة التخلص من سطوة صندوق النقد ذاته على احتكار تحديد السياسة الاقتصادية وفقًا لتصورات أيديولوجية لا تعتني كثيرًا بالبعد الاجتماعي لسياساتها

أما الأمثلة على دعم الطاقة لمجابهة التضخم فلا تعد ولا تحصى. تنقسم أشكال دعم الطاقة إلى ثلاثة أنماط رئيسية، الأول هو فرض ضريبة أو وضع سقف لأرباح شركات الطاقة، والثاني هو دعم مباشر لفواتير الطاقة، والثالث هو تخفيض أسعار الطاقة من خلال تحمل الحكومة الفارق. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، فرضت الحكومة ضريبة إضافية بمعدل 25% على أرباح شركات الطاقة كنموذج على المثال الأول، مع توجيه الحصيلة لتمويل دعم الأسر ما يساهم في الحد من آثار التضخم.

في المملكة المتحدة أيضًا دعمت الحكومة فواتير الطاقة للأسر المستحقة بـ 400 جنيه استرليني في فصل الشتاء الحالي كنموذج على النمط الثاني، وتبنت أغلب دول أوروبا والكثير من دول العالم أنماطًا مشابهة. أما بالنسبة للدول التي بها قدر من الفقر المعلوماتي وعدم القدرة على الوصول للأسر بالدعم المباشر فكان الخيار الأكثر انتشارًا هو دعم الطاقة سعريًا. على الرغم من تمرير الحكومة المصرية بعض التخفيضات على ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي، فإن تأثيرها كان محدود جدًا خاصة في ظل غياب شبه كامل لأي نوع من أنواع دعم الطاقة المذكورة أعلاه.

باختصار، ميزة التطرق للاقتصاد الحقيقي للسيطرة على التضخم، خاصة فيما يخص الطاقة والطعام لمحوريتهما الشديدة في كل ما يخص معدلات التضخم، إنه يؤدي للسيطرة على التضخم في السلع الأساسية وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من التفاوت الكبير الناتج عن السياسات المالية التقشفية والسياسات النقدية الانكماشية التي وصلت لمراحل غير مسبوقة منذ بدء برنامج صندوق النقد للاصلاح الاقتصادي في عام 2016. فالسياسات المالية التقشفية مثل إلغاء الدعم على الطاقة وخفض قيمة الأجور الحقيقية أثرت كثيرًا على فئات الدخل الأدنى والمتوسط، والسياسات النقدية الانكماشية كذلك بسبب عدم خفضها للطلب السلع الأساسية بل وقد تزيد من الطلب عليها كما أوردنا في المقال.

يتطلب ذلك التحرر من القيود الأيديولوجية والتصورات التي يغذيها صندوق النقد والبنك الدولي عن مشكلات دول الجنوب التي تعاني من اختلال موازين المدفوعات، وهي التصورات التي تشكل جزءًا كبيرًا من رؤى الحكومة ومستشاريها والذين في حالات كثيرة يصبحوا ملَكيين أكثر من الملك، ففي مسعاها للتحول لـ"حكومة صغيرة" تذهب أبعد كثيرًا مما يحدث في اقتصاديات رأسمالية عريقة تنفق بسخاء كبير لتسيطر على التضخم عبر السياسات المالية، وتتدخل الحكومة في كل مناحي الاقتصاد الحقيقي حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة.

ولا بد في هذه الحالة التخلص من سطوة صندوق النقد ذاته على احتكار تحديد السياسة الاقتصادية وفقًا لتصورات أيديولوجية لا تعتني كثيرًا بالبعد الاجتماعي لسياساتها.

يعتبر صندوق النقد أن التخلص من سطوته من "المخاطر المحتملة" بعد المشكلات العنيفة التي طرأت على الاقتصاد في أعقاب برنامج صندوق النقد في 2016، والذي وضع مصداقية الصندوق على المحك لدرجة أنه في تقرير الخبراء الخاص ببرنامج مصر الأخير اعتبر أن سمعته من ضمن مخاطر فشل برنامجه الجديد في مصر فقال:

كما سيتعرض الصندوق لعدد من المخاطر غير المالية، أهمها مخاطر السمعة. قد يؤثر فشل الترتيب الموسع المقترح في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتقليل مخاطر الديون وتعبئة التمويل الكافي، على مصداقية الصندوق كمستشار موثوق به ومحفز لتعديل السياسات وإصلاحها. سيكون التنفيذ الكامل للبرنامج من قبل السلطات، والمراجعات الدورية للبرنامج لرصد السياسات وتعديلها حسب الحاجة والاتصالات الاستباقية، ضرورية للتخفيف من هذه المخاطر. وفي الوقت نفسه، فإن البديل المتمثل في عدم التعامل مع مصر من خلال ترتيبات موسعة من شأنه أن يزيد أيضًا من مخاطر السمعة وربما حتى المخاطر الاستراتيجية للصندوق. لقد أعلنت مصر عن صعوبات واضحة في ميزان المدفوعات، والتي تفاقمت نتيجة للصدمات الخارجية، وقد يؤدي الفشل في مساعدة البلاد إلى التشكيك في فعالية الصندوق ودوره وولايته بشكل أساسي.

لكن بالنظر لتقليدية وتكرار الطروحات التي يقدمها الصندوق للعلاج في برنامجه الجديد، لا يبدو أن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة عن المرات السابقة، فهو لا يزال لا يرى في التضخم إلا ظاهرة يتم مجابهتها برفع أسعار الفائدة، ولا يرى الإنفاق الاجتماعي إلا ظاهرة يجب السيطرة عليها وتخفيضها بأقصى قدر ممكن حتى، بل وخصوصًا، في فترات الأزمات العنيفة.