السعي إلى العدالة: حوار مع خالد فهمي عن الصور النمطية لقاهرة المصريين

في 17 يناير / كانون الثاني عام 1857، انهال علي أفندي بهجت وكيل إحدى المديريات الزراعية في جرجا على اثنين من الفلاحين كبار السن بالضرب بسبب تأخرهما في هدم حائط قديم عنده؛ حتى سقط أحدهما ميتًا.

ادعى بهجت ذلك أن الفلاح مات خوفًا وليس من الضرب، لكن أهل القرية لم يتقبلوا تلك الرواية ورفضوا استلام الجثة إلا بعد تشريحها لإثبات السبب الحقيقي للوفاة، وتركوها على ربوة عالية حتى تحقق لهم السلطات مطلبهم بإجراء ذلك الفحص "الطبي"، الذي لم يتنازلوا رغم تعفن الجثة وانتفاخها عنه.

تعكس تلك القصة إحدى محاولات المصريين التاريخية لتحقيق العدالة، لكنها لم تدون في السجلات القضائية مثلًا، ولم ترصدها روايات مؤرخي القرن التاسع عشر، وإنما عثر عليها المؤرخ خالد فهمي ضمن السجلات الطبية.

أسطورة المصري الخاضع

ثمة تصور نمطي أحيانًا ما يتم به وصم المصريين بين وقت وآخر، باعتبارهم اعتادوا الخنوع للحاكم، ولكن ما يورده خالد فهمي في كتابه الأحدث "السعي للعدالة" من قصص، تكشف أن المصريين سعوا كثيرًا نحو تحقيق العدالة، لكنَّ سعيهم كان تدريجيًا يتفاعل مع القوانين التي تصدرها السلطة والدولة.

لكن لماذا يظهر ذلك الصوت الذي يصور تاريخ الأمة المصرية دائمًا على أنه يركن إلى الاستسلام والخضوع؟ يحاول خالد فهمي التفسير بقوله إن "الكلام عن سلبية المصريين نابع من إحساس دفين عند القائمين على الدولة وعند النخبة، بأن الدولة المصرية الحديثة تعاني من أزمة شرعية عميقة ومتأصلة، أو بمصطلحات جرامشي، دولة حققت السيطرة لا الهيمنة. فتعبيرًا عن تلك الأزمة، تتهم الدولة مواطنيها بالسلبية".

ويضيف أن "المصريين كانوا واعين دائمًا بما يحل في بلادهم ومدنهم، وكانوا مدركين أهداف الدولة وقادرين على قراءة سياستها تجاههم، فقبلوا السياسات والإجراءات التي كانت تفيدهم وتصب في مصلحتهم ورفضوا وقاوموا ما رأوا أنه يضرهم".

في الكتاب الجديد "السعي إلى العدالة"، الذي يحمل عنوانًا واسع الدلالة، يختبر صاحب "كل رجال الباشا" سؤالًا عن مدى قدرة التاريخ الطبي للمصريين، على تقديم صورة عن سلوكهم الفردي/ الجمعي في السعي من عدمه إلى تحقيق العدالة، عبر منهجية جديدة تؤسس لدراسة التاريخ من خلال الروايات الشخصية للناس أنفسهم من دون وساطة أو تأويل، اعتمادًا على المادة الأرشيفية الضخمة من الوثائق الطبية للمصريين في القرن التاسع عشر.

ويضم النص الذي صدرت ترجمته إلى العربية مؤخرًا عن دار الشروق قي القاهرة، خمسة فصول قسمهم المؤلف تبعًا لحواس الإنسان: البصر والسمع والشم والتذوق واللمس، تزخر بقصص لمن عاشوا في القرن التاسع عشر، في ربوع المحروسة كلها وليس في القاهرة أو الإسكندرية وحدهما. كان الهدف من عرض تلك القصص اختبار الفرضية التي بني عليها الكتاب.

الحكي عن طريق الشم

ليس التصور السائد عن "خنوع" المصريين هو الوحيد الذي يسعى خالد فهمي إلى دحضه من خلال الكتاب، الذي يمكن قراءته بوصفه اشتباكًا مستمرًا مع تخيلات كثيرة عن المصريين ودولتهم.

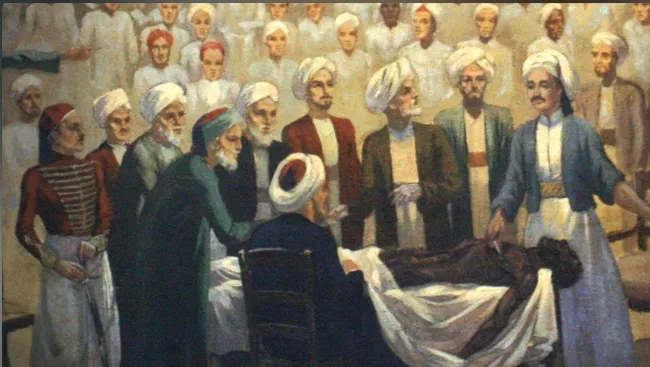

فعلى وجه منهجي آخر، يعكس ما تضمنه الكتاب من روايات تعامل المصريين بشكل طبيعي وتدريجي مع مسألة التشريح، تلك الأداة التي أدخلت حديثًا إلى القانون المصري كوسيلة للتعامل مع قضايا القتل. فعلى عكس المتخيل، من إعلاء المصريون للقيم الغيبية على العلم، فإنهم كانوا يسعون دائمًا إلى ذلك، حتى لو وصل الأمر إلى اجتثاث الأجساد من باطن الأرض مرة أخرى، لتشريحها وإجراء تحقيق عليها، كما حدث مع قضية علي الشيمي التي أوردها فهمي في الفصل الأول من الكتاب.

عندما مات ذلك الشخص عاين حكيم قسم بلبيس الجثة وأقر أنه مات جراء التهاب معوي وأمر بدفنه، لكنَّ أقرباءه أصروا على إجراء تحقيق في ملابسات الوفاة، واتهموا شخصًا يدعى جاهين الشاعر بقتله، فأعادت السلطات إخراج الجثة من المقبرة وتم فحصها من جديد.

وانطلاقًا من الوعي الطبي أيضًا، يحرك فهمي في الفصل الثالث من الكتاب "الأنف تروي قصة مدينة"، المياه الراكدة في الدراسات العمرانية التي تتعلق بتاريخ القاهرة في تلك الفترة، وكما يخبرنا خالد نفسه، فإن الهدف من ذلك الفصل هو الابتعاد عن النمطية التي سارت عليها دراسات العمران في قاهرة القرن التاسع عشر والتي يطلقُ عليها "الرؤية المنتصرة: السردية التقليدية"، التي تُرجع سبب تغير النمط العمراني للعاصمة في عهد الخديوي إسماعيل إلى زيارته الشهيرة لباريس وإعجابه الشديد بما صنعه هوسمان ومحاولته نقل ذلك إلى القاهرة.

أدت سردية "صناعة باريس على ضفاف النيل بعيدًا عن المدينة القديمة"، إلى التعامل مع العاصمة وكأنها قاهرتان؛ القديمة الإسلامية الغارقة في العصور الوسطى، والخديوية التي زينت شوارعها الواسعة بالتماثيل والمحلات الفخمة والقصور المنمقة، لتشكّل خيالًا يرى حدًا فاصلًا وطبقيًا بين القاهرتين كأنهما مدينتان مختلفتان بأسس مختلفة.

وانطلاقًا من الوثائق التي أرَّخت لما يسمى بلوائح التنظيم، يدحض فهمي ذلك المتخيل، مؤكدًا أن التغير العمراني وتأسيس امتداد جديد للقاهرة كان بهدف الصحة العامة، وتوسيع الشوارع الضيقة التي اتسمت بالروائح النتنة والقمامة المتراكمة، مما يسبب الأمراض.

كان الانطلاق من تحسين وجه القاهرة "الصحي" غاية الخديو إذن، حيث تم ردم الخليج وبرك المياه في القاهرة وتوسيع الشوارع وتحسين المجاري والتشديد على نزح المياه وإقرار مخالفات على ذلك، وأن ما يهم ساكن القاهرة الخديوية هو نفسه ما يهم ساكن القاهرة القديمة، فروائح الإنتان لا تميز بين شارع وآخر، لذا كان من الضروري العمل على تحسين الصحة العامة في المدينة بأكلمها.

لم يكن الأمر بتلك الصورة العامة فحسب، بل شددت لوائح التنظيم تلك على التدقيق على أنواع الطعام والباعة والمطاعم داخل المدينة، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع الصحة العامة، ولا غنى عن نقل المقابر خارج المدينة نفسها.

لم يتوقف الأمر على ذلك، فبناء على دراسة تناولت عدد السكان داخل كل بيت من بيوت القاهرة كان الحل في محاولة فك ذلك التكدس الذي يؤثر سلبيًا على الصحة العامة، من خلال امتداد عمراني يخفف من عدد سكان المنازل في القاهرة، الأمر الذي انعكس لاحقًا على قلة نسبة الوفيات وقلة الأمراض التي تصيب السكان.

ضد المحتسب ومع العلم

متخيل آخر يشتبك معه خالد فهمي في فصل كتابه الرابع "الحسبة"، الذي أنفق في إعداده عامين كاملين درس خلالهما كتب الغزالي والماوردي والشيرزي وكذلك يحيى بن عمر، حسبما يؤكد، وفيه يختبر التصور الإسلامي عن الحسبة (نظام رقابي إسلامي) باعتبارها الحل الأمثل للمشاكل التي واجهت الاقتصاد، وكذلك التصور الأكاديمي الغربي الذي يعد الحسبة مثالًا على نظام فعال للنقد الأخلاقي.

ويركز فهمي في عرضه على عنف المتحسبين، فيما يعالج أيضًا تاريخ تلك الوظيفة وتطورها حتى انتهاء العمل بها، واضطلاع مؤسسات أخرى بتلك المهمة.

كان المحتسبون يواجهون المصريين بكثير من العنف، وهو أمرٌ لم يلتفت إليه كلا التصورين؛ الأكاديمي الغربي أو الإسلامي، فيما انتقلت مهمته بعد ذلك إلى المؤسسة الطبية ومؤسسات النظافة والصحة العامة بشكل خاص، الذي يراه خالد تطورًا ضروريًا خاصة مع تعقيدات الأسواق في العصر الحديث، والاحتياج مثلًا إلى كيميائيين للتحقق من صلاحية الأطعمة للتناول.

التاريخ بعيدًا عن الهوية

منذ الصفحات الأولى للكتاب، يؤسس خالد فهمي لمنهجية تمهد لتلك الرغبة التي تنتصر للمصريين ضد ما تم تسييده عنهم من نظرات متخيلة سياسية في أغلبها، حيث ينتقد في صدره المدارس التاريخية التي تناولت تاريخ القرن التاسع عشر، مثل المدرسة التاريخية المصرية، والمدارس التي تركن إلى المركزية الأوروبية، ثم مدرسة ما بعد العلمانية، لأنها لا تعتمد على الوثائق التي تحكي المجتمع وتعكسه وتفاعلات الناس والمجالس السياسية والشرعية، فيما تفضل عليها النصوص القانونية والشرعية الصلبة.

لذلك يطالب خالد فهمي القارئ، بضرورة الابتعاد عن تفسير الحوادث التاريخية من منطلق هوياتي، مؤكدًا أن الأمر "لم يكن بتلك الصورة كما ينظر المؤرخين دائمًا بل كان تطورًا وتفاعلًا فعالًا الحقيقة مع متطلبات العصر ومنجزاته".