سجون المدارس: تهذيب وتنميط وأسلاك شائكة

أمر في طريقي إلى العمل بمدرسة. كلما رأيتها انقبض قلبي، تبدو كسجن بأسوارها العالية التي تمتد فوقها الأسلاك الشائكة، مثل أي مدرسة حكومية أخرى في مشهد لم يعد يليق بأماكن احتجاز المجرمين.

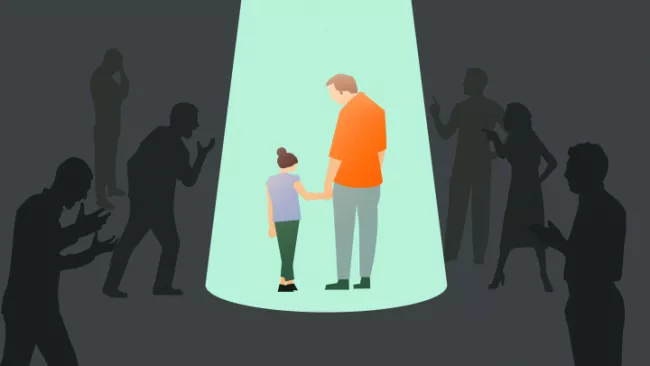

وقتها لم نكن اتخذنا، أنا وزوجي، قرار الإنجاب بعد، ومع ذلك فإن مجرد التفكير في أن يكون لي أبناء في مدرسة كهذه يزعجني. يتناقض ذلك مع مشاعري في أول يوم في المدرسة، كنت الطفلة الوحيدة في الفصل التي أتت سعيدة بيومها الأول، ضمن كل الأطفال الباكين. الآن، استطيع تمييز كل الأذى النفسي الذي سببته لي المدرسة، ولا أريد لطفلتي التي لا زالت في عامها الأول أن تلاقيه.

لا أعلم تحديدًا متى انتقل حبي للمدرسة إلى كراهية، ربما عندما نما بداخلي بعض الوعي في المرحلة الإعدادية، مما دفعني لكتابة مقال ساخر طويل عن التعليم، استثمرت فيه الإجازة كلها وكراسة كاملة، ومازلت أحتفظ به حتى الآن.

اقتفاء أثر الأذى المعنوي الذي لقيته في المدرسة صعب عند مداواة الذات. ربما تحسّنت بعض ظروف التعليم المتعلقة بالضرب أو بأعداد الطلاب، ولكن للغرابة لم تكن لتلك الأشياء الأثر السلبي الأكبر على تنشئتي من وجهة نظري، بل كان للأفكار التي تلقنتها دور أكبر.

المعلمون المُحببون أخطر من الأشرار

قابلت عددًا لا بأس به من المعلمين والمعلمات الأشرار الذين لا مفر منهم في كل مكان، وهؤلاء لم يسببوا أزمتي، بل تشكلت ممن كنت أحبهم، لما لهم من تأثير عليّ لما أقاومه في الماضي بسبب عدم وعيي بسوء تأثيره.

لن أنسى ذلك اليوم الذي أخذت فيه كتاب تمارين خارجيًا من حقيبتي، وبدأت أذاكر وأحل الأسئلة في الحصة الاحتياطية، على عكس من يثرثرن ويلعبن من زميلاتي، لا لشيء سوى إرضاء معلمة اللغة العربية التي تولت فصلنا في هذه الحصة، بعدما لامتني قبل ذلك اليوم على اهتمامي بالأنشطة أكثر من المذاكرة.

وكانت تلك الأنشطة إما ملء استمارات استعارة مزورة ليراها التوجيه، أو صنع مجلة أو التدريب على تقديم الإذاعة المدرسية، مما كان يستدعي أن يستأذن أستاذة اللغة العربية لأترك حصتها وأذهب إلى المكتبة، فضايقها انخفاض مستوايّ التعليمي، وعزته إلى اهتمامي الكبير بتلك الأنشطة. وقتها سامحتني قائلة إنها لا تمانع في أن أهتم بالنشاط دون أن يؤثر ذلك على دراستي.

ولا أنسى أيضًا تلك اللحظة التي فاجأتني فيها معلمة اللغة الإنجليزية بعدم رضاها عن كراستي وخطي وقارنتني بزميلتي، برغم أن خطي كان جيدًا وكراستي منظمة، لكنها كانت تريد خطًا معينًا يشبه خطها، وتنسيقًا معينًا للكراسة باستخدام ألوان حبر لامعة وملصقات لشخصيات كرتونية يشبه تجميلها لملازمها. رسمت بالألوان الفلوماستر فتاة في منتصف الصفحة الجديدة لإرضاء المعلمة، ولم يكن ذلك بالتأكيد ما تريده هي.

أذكر أيضًا تلك الأغنية التي ألفتها أستاذة الإنجليزية ليغنيها الحاصلون على الدرجة النهائية، ويغيظون بها غيرهم من المتفوقين الذين لم ينالوها: فل فل شطة.. وأنا ماشية زي البطة. كما أتذكر عبارتها "Ali) has dropped down)"، إشارةً إلى زميلي المتفوق الذي لم يحصل على الدرجة النهائية، ظنًا منها أنها تشجعه على أداء أفضل في الامتحان.

لا أعلم إن كانت تلك المواقف هي ما زرعت بداخلي مرض إرضاء الآخرين، والبحث عن التحقق من خلالهم وفق معايير معينة أم لا، ولكنها على الأقل غذت ذلك الميل لدي، والذي يبدو أنه كان بداخلي قبل دخول المدرسة.

ماذا يريدون أن يعلمونا؟

اشتكتني معلمة الحضانة لأمي لأني أعطي ألواني لصديقاتي اللاتي نسين ألوانهن، فتعاقبني ثم تكتشف أنني لم أنسها. عندما أتذكر ذلك الموقف، أمتن لانتباه هذه المعلمة لما أعانيه من سذاجة ومحاولة لإرضاء زميلاتي من خلال تلقي العقاب بدلًا منهن، ولكني أتساءل لماذا كانت بحاجة إلى أن تعاقب من نسي ألوانه؟ ألا يكفيه أنه سيحرم من التلوين؟ هل النسيان في حد ذاته سلوك سيئ يستحق العقاب أو نوع من الإهمال؟.

وهنا أتساءل ما هي أهداف المدرسة؟ أن يسير الطلاب كما هو مخطط لهم فقط؟ أم تعزيز مهاراتهم وتعليمهم تحمل المسؤولية؟ أظن أن الإجابة هي السير وفق ما هو مخطط لهم: ألا ينسوا أغراضهم، أن يحصلوا على أعلى الدرجات في جميع المواد، أن يلتزموا بالزي المدرسي، ألا يتحدثوا مع زملائهم حتى لو كان المدرس غير موجود.

من الهراء الذي تمتلئ به المدارس هو طقس الوقوف على الفصل. كيف تعلم طفلًا أن يصير مخبرًا على زملائه الذين يفعلون أمرًا طبيعيًا مثل التحدث إلى بعضهم البعض ليعاقَبوا بعد ذلك بالضرب مثلًا؟ أليس من ضمن أهدافنا في إلحاق أطفالنا بالمدارس أن نساعدهم على بناء حياة اجتماعية؟ لا أعلم إن كان هذا الطقس مازال مستمرًا أم أن الله لم يقطع لنا عادة.

كل ذلك يؤكد أن هدف المدرسة هو أن تسير وفقًا للسيناريو الموضوع لك ، بالإضافة إلى تعاملها مع إخفاقاتك. باختصار ليس من المسموح لك أن تفشل، والاحتفاء دائمًا يكون بالمتفوقين، لذا نجد أن النصر دومًا للإجابات النموذجية حتى في موضوعات التعبير، دون مساحة للتجريب.

في مرة تاهت عيني بين سطور ما كنت اقرأه في الإذاعة المدرسية فتوقفت عن القراءة للحظات مرت بطيئة، وبمجرد أن انتهيت، لامني أحد المعلمين رغم عدم صلته بالإذاعة. وكذلك عندما حاولت إلقاء قصيدة في مسابقة وبدا علي التوتر، حتى أن الورقة التي كنت أقرأ منها كانت ترتعش بين يديّ، لدرجة أن لجنة التحكيم طلبت مني التوقف، وعندما مر بي أحدهم، والذي كان معلمًا سابقًا في المدرسة، قال متهكمًا "برافو يا يارا".

وباعتباري طالبة مطيعة، كنت من محبي الطابور: أحيي العلم وأغني النشيد الوطني، حتى لو بمفردي، لكن السؤال الذي يتردد على ذهني اﻵن: ما الغرض من وجود الطابور؟ فلنقل أنه تحية العلم، فما الغرض من الإذاعة؟ من يحب أن يستمع إلى إذاعة وهو واقف على قدميه في برد الصباح الباكر لمدة تزيد عن ربع ساعة؟

مؤهلات غير موجودة للمعلمين

وعلى ذكر الإذاعة المدرسية، ألقيت في مرة قصيدة بلقيس لنزار قباني، فعلقت أخصائية اجتماعية بأن مفرداتها صعبة، وسخر مدرس آخر من اسمها "هي بلقيس راجل ولا ست؟".

هؤلاء ليسوا مختلفين، فهل يمكن لأي شخص أن يعمل معلمًا؟ نعم. ربما يحتاج الأمر إلى مروره بالتعليم الأساسي، وبعض الصبر والحد الأدنى، المسموح به مجتمعيًا من الأخلاق، وقد نستغني عن آخر عنصرين، بمعنى أنه شخص يستطيع نقل ما في المناهج إلى الطلاب، بالإضافة إلى ستر ربنا.

ماذا لو اعتمدنا أسلوبًا جديدًا في التعليم لا يعتمد على نقل المناهج بل على بحث الأطفال ليكون دور المعلمين توجيهيًا أكثر منه تلقينيًا؟ على سبيل المثال، ماذا لو اعتمد منهج اللغات على قراءة رواية وكتابة مقال عنها؟ هل يستطيع معلم اللغة العربية أن يؤدي دور الموجه هنا بدلًا من دور الملقن؟ أشك.

والمشكلة الأكبر هي أن المعلمين والمعلمات يرون في أنفسهم مربين يقع على عاتقهم تهذيب وتثقيف الأطفال، دون أن يكونوا أهلًا لذلك.

حكى لنا معلم اللغة العربية، الذي أقدره كثيرًا للطفه ومهارته في تأسيسنا في النحو، قصتين مرعبتين، واحدة عن حد السرقة الذي رآه ينفذ في السعودية لأول مرة، قائلًا إنهم يضعون مكان قطع اليد في زيت مغلي لتلتئم سريعًا، والأخرى عن داء الكلب ساردًا قصة من خياله بالتأكيد تشبه قصص المستذئبين.

والأمر لا يقف عند المعلومات المغلوطة بل يسري على الأفكار أيضًا. ربما تفاجئك رجعية بعض الأفكار على السوشيال ميديا، ولكنك ستجد أصلًا لهذه الأفكار لدى معلميك، كثير منها حول الطرق الأمثل في التعامل بين الجنسين، وربما يصب ذلك في مصلحة المجتمع الذي لا يريد لأفراده المستقبليين أن يجنحوا عن الأفكار السائدة.

أتذكر درس الجهاز التناسلي الذي استغلته المعلمة لتتحدث عن التحرش وكيف نحمي أنفسنا منه بالاحتشام. ظلت فكرتي عن الجنس الآخر أنهم ذئاب بشرية يتحينون الفرص للتغرير بنا، لذا يُفضل عدم الحديث معهم إلا للضرورة.

وبالطبع لن أنسى الطبيبة، هذا هو توصيفها وفقًا للمدرسة، التي أتت لتستقبل أسئلتنا حول الثقافة الجنسية، فأخبرتنا بأن فتح الساقين والوقوع من الدراجة قد يفقدنا عذريتنا.

كلنا متواطئون

عرضت عليّ إحدى صديقاتي أن أعمل بالتدريس في المدرسة التي تعمل بها، نظرًا لما ستتيحه لي المهنة من وقت للكتابة ولحياتي الشخصية. لم أوافق لخوفي مما يمكن أن أنقله للاطفال من أفكار، خفت من المسؤولية، ربما يحب أولياء الأمور ما تلقنه المدرسة لأطفالهم من أفكار متماشية مع المجتمع، فآتي أنا وأفسد الأمر.

كثيرًا ما يتواطأ أولياء الأمور مع المنظومة العامة للتعليم رغم شكواهم الدائمة منها، حتى أن أي محاولة بسيطة لتحسينها يقفون ضدها. في السنة الأولى من الجائحة، تذمر الطلاب وذووهم من الأبحاث المطلوبة منهم كبديل للامتحانات، وكنت أراها فرصة ليتعلموا الوصول إلى المعلومة بأنفسهم دون التقيد بمنهج ثابت. رغم أن ثقافة البحث تحتاج إلى تعلم في حد ذاتها، لكن أدوات البحث على الأقل صارت سهلة مع وجود الانترنت.

حبيبتي بكره تكبر ..وتروح المدرسة

أتخيل أني إذا أودعت ابنتي إحدى المدارس، سوف أزور المدرسة كل يوم في مشاجرة جديدة حول أحد حقوق ابنتي في تعليم محترم أو على الأقل في مجتمع مدرسي يحترمها كإنسانة. ولكن لماذا أتحمل كل ذلك إذا كانت لدي فرصة أن أعلمها بأسلوب أفضل؟

كنت في مدرسة حكومية في النهاية، لا توجد بها إمكانيات كافية، وربما كان عدد الطلبة في الفصل كبيرًا، وحينما لم تكن أوامر منع الضرب تؤخذ بجدية بعد، ومع أهمية كل تلك العناصر بلا شك، إلا أنها لا تضمن وحدها تجربة تعليم وتربية جيدة.

حتى المدارس الانترناشونال تعتمد على تعليم يساعد الطفل على الترقي الاجتماعي أكثر من اكتساب المهارات، ويالفرحتي بابنتي وهي تتحدث الإنجليزية بطلاقة وتعمل في الشركات الكبرى ولكنها منفصلة تمامًا عن بيئتها، ذلك على افتراض أني أمتلكت المال الكافي لإلحاقها بمدرسة كهذه، أو أنهم سيقبلون بي كأم لواحدة من تلميذات المدرسة اللاتي ينتمين لطبقة معينة.

اقرأ أيضًا| "بيت العز" الحقيقي: كيف أكون أبًا مثل "وليد" في مجتمع من الزومبي؟

أفكر جديًا في أسلوب التعليم المرن الذي يدير فيه الطفل عملية تعليمه ويحدد أهدافه في التعليم واهتماماته والطريقة التي يحب أن يتعلم بها. اعتقد أنه أنسب أسلوب، لكنه سيحتاج الكثير من الدراسة لاتخاذ قرار بشأنه، نظرًا لعدم اعتراف الدولة به، مما سيضطر ابنتي، في أغلب الظن، إلى الالتحاق بمدرسة والنجاح في الامتحانات لكي تتمكن من دخول الجامعة إن لم يكن هناك خيار آخر، ولكن هذا ليس مجال الدخول في تفاصيل هذا الحل الذي سيتطلب مجهودًا كبيرًا مني.

ربما دفعتني نشأتي في بيت يعتمد الحماية المفرطة في تربيتي، إلى تفكيري في حماية ابنتي من تلك المنظومة التعليمية التي لا أرتضيها لها. لكن هل يجب كي تتمكن من العيش في المجتمع أن تتعامل مع هذه المنظومة وتكوّن فكرتها عنها؟ هل يمكن اعتبار كل تلك الأفكار قلقًا على ابنتي حماية مفرطة في حد ذاتها؟

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.