الجمل يمر والأفق يتحرك: حوار مع خالد المعالي

في عام 1991 قرأتُ إعلانًا صغيرًا في مجلة اليوم السابع، التي كنت أحرص على شرائها، من منتصف الثمانينيات، وكانت تصدر من باريس بواسطة مجموعة من المثقفين المهاجرين هربًا من الديكتاتوريات العسكرية في بلادهم. كان الإعلان عن منشورات الجمل، ويحمل عنوانًا في مدينة كولونيا الألمانية. في ذلك الوقت كانت اليوم السابع بقطعها الكبير، وثمنها الرخيص، وكتابها المهاجرين، تحمل لنا ما يحدث خارج مصر، وكانت باريس إحدى العواصم الهامة التي تشكل بوتقة للأفكار الحديثة، بعكس الداخل الثقافي المصري، أو العربي، بشكل عام؛ كان ساكنًا إلى حد كبير، تشعر بأن المشهد لن يتغير، بكل صراعاته، وأسمائه.

بدأت وقتها كشاعر شاب، في مد خيوط الصداقة، عبر الرسائل، مع مجموعة من المثقفين غير المصريين. وأول تلك الخيوط كان مع ذلك الإعلان الذي قرأته ولم أعرف اسم صاحب الدار. أيام قليلة بحساب بريد تلك الأعوام، طويلة بحساب إيقاع زمننا الحالي، ووصلتني رسالة من صاحب الدار، ومعها مجموعة من الكتب من أحدث إصدارتها، أتذكر انها كانت تحتوي على كراسات عن مدرسة فرانكفورت.

كانت تلك الهدية تعني ثقبًا في الجدار، وهواءً جديدًا أتنفسه، وثقة بالنفس، كان من الصعب أن أحصل عليها داخل مصر؛ تعني أن هناك طرفًا بعيدًا تتواصل معه، فقد كان هذا "البعد" عن الوطن، وعن بقعة الولادة، يمنح صاحبه قيمة إضافية، بداية من صاحب عصفور من الشرق وصولًا لصاحب خارج المكان، بما فيهم كل كتاب مجلة اليوم السابع. كان هناك مكان آخر لاختبار جودة الأدب وطزاجة الأفكار.

عصامية الثقافة

حدث ارتباط شرطي بين منشورات الجمل وبين صاحبها ومؤسسها الشاعر العراقي خالد المعالي، وربما هي سمة عصامية الثقافة التي سيطرت على عقدي الثمانينيات والتسعينيات، كان زمن المشاريع الفكرية الكبرى، التي تركز جلها على مفهوم التنوير، والبحث في التراث، والنهوض بالمجتمع العربي وخروجه من سباته الطويل، وبالطبع بعد فشل المشروع السياسي الناصري. على سبيل المثال المشاريع الفكرية لكل من محمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، والطيب تزيني، وحسن حنفي، ومحمد أركون وغيرهم.

بجانب هذه النزعة العصامية (التي ربما تشي بفراغ عدمي يقف وراء الحياة الثقافية) والطموحة تجاه تغيير الواقع الفكري العربي، جاءت منشورات الجمل لتسير بجانبها، وتعيد نشر كتب الأدب العربي القديم والحديث التي تحوي أفكارًا تقدمية، وكان الأدب منصبًا وقتها على الشعر. بجانب الكتب الفلسفية التي تسعي لترسيخ مفهوم "الفردية"، كتب الأدب العالمي، الفلسفة، علم الاجتماع، النقد الأدبي، التاريخ.

كان خالد لا يفرق عني إلا بأربع سنوات فقط، فهو من مواليد عام 1956، ولكن رحلة الخروج من العراق سارعت من ربط الأفكار بمشروع ثقافي كبير، يجعل تلك الأفكار قابلة للتطبيق، أو على الأقل يمنحها استمرارية ومستقبلًا غير صادمين. ففي لحظة ما في تاريخ دار الجمل ربما تم إضافة أهداف جديدة غير أهدافها التنويرية، نتجت عن الممارسة، ولتوسيع الفكرة الأساسية، وأصبح "الجمل يمر والأفق يتحرك" كما هو الشعار الرسمي للدار، فتعددت فروعها وأهدافها، وتنوعت الكتب، وأصبحت تعني بالفكر، بشكل عام، ودخلت في سياق جديد تمامًا، كدار نشر تجارية متخصصة في الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع، مثل دور النشر الأوربية. بمعنى ما، السياق الأوربي الذي نشأت فيه دار الجمل، كان له تأثيره في صياغة دورها ونشاطها، وطموحها.

عشت الخريف لأول مرة

يحكي خالد في حواري معه، الذي تم عبر الرسائل المتبادلة، ولكن هذه المرة عبر الماسنجر، وليس مثل رسائل الزمن القديم. يحكي عن بداية خروجه من العراق عام 1978؛ كانت الوجهة الأولى باريس، ومنها انتقل "صدفة" لكولونيا في ألمانيا، وكانت صفته وقتها "لاجئ".

الصدفة هي التي ساقت خالد للإقامة في كولونيا، ولم تكن اختيارًا شخصيًا له، رغم عدم مركزيتها في ألمانيا "لم أختر مدينة كولونيا أبدًا، إنما تعرفت إلى أحدهم، وهكذا وجدت نفسي في الأول من شهر أغسطس/آب 1980 في محطة القطار، قادمًا من باريس، بحقيبة صغيرة شبه فارغة إلا من بعض الكتب، وبضعة فرنكات على رصيف محطة القطار بانتظار ذلك "الأحد".

ويضيف "كانت الأوضاع السياسية والثقافية، في العراق، عام 1978 تأزمت تمامًا، حتى مواصلة الدراسة في المعاهد والجامعات أصبحت مقصورة على المنتمين إلى حزب السلطة. لم يكن لشاعر شاب مثلي إلا التطلّع إلى الهرب، وهكذا كان. فبعد محاولات عديدة وجدت نفسي تائهًا بباريس، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 1978. وقتها عشت الخريف لأول مرة".

في إحدى المرات سمعتُ من سائق ألماني عجوز واصفًا الخريف في ألمانيا، قائلًا "الخريف ده فنان". بالفعل هو فصل جديد وألوان جديدة، لانراها في خريف الشرق، تضاف لعين وثقافة المهاجر.

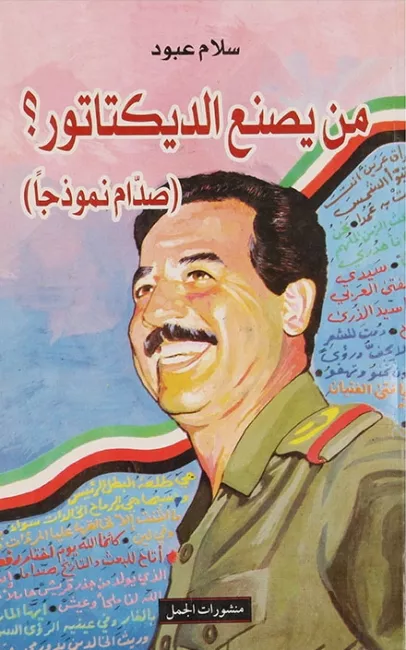

أستفسرُ من خالد عن الارتباط من عدمه بين الهجرة ورغبته في تأسيس الدار، أو أن تلك الهجرة لم تكن إلا رغبة في الهرب من العراق، يقول "لا علاقة للهجرة بتأسيس منشورات الجمل. هذا أمر حصل فيما بعد. هناك، كنا نسير في الطريق، الأحلام تتغيّر أو تتجدد وقد تتلاشى تمامًا. نهاية شهر سبتمبر/أيلول عام 1983 وبعدما استلمت أوراق اللاجئ، صدر الكتاب الأول باسم: منشورات الجمل للنشر والتوزيع باليد. كنت أريدُ اسمًا له علاقة بالمكان الأول، وله معانيه. اسمًا صادمًا للذائقة التي تركتها ورائي وللأخرى المنفية، أو المهاجرة، التي وجدتني فيها، ذات الصبغة السياسية الحالمة. بالطبع كان الأمر صعبًا وصرت عرضة للسخرية لأعوام طويلة بسبب اختيار الاسم".

أتوقفُ هنا عند "الصبغة السياسية الحالمة" التي عاش وسط أصحابها المهاجرين العرب في أوروبا، الذين تركوا بلادهم هربًا من ديكتاتوريات واقعية، فسمحت تلك الهجرة بإعادة إنتاج "يوتوبيات سياسية حالمة"، بعيدة تمامًا عن الواقع. ليست كل هجرة يمكنها إعادة بوصلة الوعي لمكانها الصحيح، فالهجرة تجربة قد تنجح أو تفشل. ولكن كما يحكي خالد، فإنه اختار أن ينأى بمسافة، بمشروعه الثقافي، عن تلك "اليوتوبيات السياسية الحالمة"، التي أراد أن يصدمها، بمعنى أنه أراد أن يسير عكسها ويتجنب السير على خطاها.

ألاحق الوهم لا غير

ربما إحساس "المهاجر"، أو "اللاجئ" الذي لا يريد العودة، يمنح صاحبه طاقة تحليق إضافية، بالخيال وبالواقع، معًا، فهروبه وتمتعه بنوع جديد عليه تمامًا من الحرية والمسؤولية، ربما جعله يأخذ خطوتين أو ثلاثًا في خطوة واحدة، بطاقة الهرب المتجددة، وربما لأول مرة يجد ثغرة مفتوحة في الجدار أمامه.

أسألُ خالد، عن الطريقة التي كان يقوم بها بتمويل وطباعة الكتب، خصوصًا في ظروفه المعيشية الجديدة التي كانت في حدها الأدنى، التي تعتمد على إعانة "اللاجئ"، بجانب توزيعها، وخصوصًا أنه كان خارج المكان الذي يقرأ العربية، وغياب مجتمع ثقافي من المهاجرين والمنفيين العرب، ربما كان وجوده يساهم في خلق مجتمع قراءة في المهجر يلتف حول الدار، يقول "كانت تكاليف الطباعة بسيطة، فأنا أقوم بنفسي بإنجاز كلّ شيء تقريبًا، عملية الاستنساخ وطبع الغلاف، والتجليد، في منطقة الجامعة بمدينة كولونيا، حيث الأسعار بشكل عام رخيصة جدًا. التوزيع تقريبًا كان شبه معدوم، فقرّاء الكتب بشكل عام وسط الجاليات العربية المهاجرة في ألمانيا يشكلون أقلية لا تُذكر. كنت ألاحق الوهم لا غير. شأن العاشق غير المحبوب. بالطبع عانيت من مشاكل كثيرة، حيث كنت أصرف ما لدي من أجل إنجاز طباعة هذا الكتيب أو ذاك. لكن فيما بعد ونتيجة لنشر بعض نتاجي الأدبي باللغة الألمانية صرت أشارك في النشاطات الثقافية، وكل هذا بالطبع درّ علي بعض المدخول، وأيضًا استطعت الحصول على بعض الجوائز التشجيعية ومنح التفرّغ وهذا سهّل الأمور كثيرًا".

دروبنا عذراء ومليئة بالمصائد

تركزت كتب الدار لتأكيد مفهومي "الفردية"، و"التنوير"، بالطبع لأن المفهومين كانا من أسباب معاناته في العراق ورغبته في الهرب منها. اهتمت الدار بإعادة طباعة الكتب التراثية المنشورة في النصف الأول من القرن العشرين. أتذكر أن خالد كان يسألني أحيانًا عن بعض الكتب التي تصدرها مكتبة الخانكي المصرية، التي لم أكن سمعت عنها من قبل، وكنت استغرب من أسئلته، حيث كنت أرى، بعين تلك السنوات، المسافة بعيدة بين أوروبا وبين التراث، ولكن يبدو أنها كانت قريبة، فهناك استعادة متوقعة بين حضورنا في أوروبا وبين طريقة التعامل مع تراثنا. ربما هو الطريق السابق على أي مثقف عربي خرج من وطنه، أن يعيد قراءة طبقات ثقافته من جديد، وبعين جديدة، عبر مكتبات مفتوحة ومعلومات متاحة في بلد المهجر كما يذكر خالد.

يقول صحاب الجمل "كنتُ شابًا وقراءاتي منوعة، وتعطّشي كبير، وكنت أتواصل مع عرب آخرين، وأبحث عن البعض الآخر، وكل هذا التواصل والبحث عبارة عن تبادل معلومات أدى بي إلى البحث عن آثار السابقين لنا في الماضي القريب والبعيد أيضًا. وهذا الأمر طبيعي في البلدان التي كنا نقيم فيها، حيث المكتبات العامة المفتوحة لكل باحث. لكنه أمر صعب التنفيذ في البلدان التي قدمنا منها. طريق الحرية أمر جميل لكن السير فيه صعب. دروبنا كانت عذراء ومليئة بالمصائد. كلُّ كتاب نشرته أضاء لي الطريق إلى كتب أخرى، عربية أو أجنبية".

صوت وصدى والعكس

عندما أذكِّر خالد بالرسائل المتبادلة بيننا بداية من عام 1991، وأستعيد معه فرحي باهتمامه في ذلك الوقت بها، بل وإرساله كتبًا بنفقات لا يتحملها مرتب "اللاجئ" وقتها، والتي كان لها أثر كبير بالنسبة لي في تكوين منظور جديد للقراءة والأفكار؛ يرد بأن الفرح كان متبادلًا، فكما كانت المراسلات مهمة لي، كانت مهمة له أيضًا، كانت "صوت وصدى أو بالعكس"، كونها تشكل علاقة مع مكانه الأول، واستعادة لغته، كما يذكر.

يصارحني"ربما لم يدر في خلدك، كم كانت هذه المراسلات وقتها مهمة وضرورية بالنسبة لي أيضًا. كنا صوت وصدى أو بالعكس. في تلك الأعوام كانت مراسلاتي معك كثيفة. حتى اللقاء معكما (يقصد علاء خالد وزوجته التشكيلية سلوى رشاد) في الإسكندرية. كنت أتبادل الرسائل مع العديدين في مختلف البلدان العربية وغير العربية. شخصيًا كنت أحاول أن أستعيد لغتي العربية، العالم الذي أُجبرت على تركه، بكلّ تفاصيله وهذه المراسلات كانت جزءً أساسيًا من تلك الاستعادة، التي بقيت ناقصة حتى السفر فيما بعد، والسفر وحده أيضًا لا يكفي، الأمر يتطلب الإقامة، ثم الترجمة من العربية إلى الألمانية، ثم الأكثر أهمية وضع معجم للكتّاب العرب في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث أمكنني ريادة تلك الأعوام من خلال المعاجم التي وضعت في تلك الفترة والسنوات المتباعدة. مرة أخرى وجدت نفسي أسير في أرض عذراء، حيث أنجزت تعريفات بـ400 كاتب وكاتبة من تلك الفترة. هذه الرسائل وغيرها أعدّها للنشر الآن في كتاب أعتقد سيكون ضخمًا".

أمل

بالطبع أثناء مراسلاتي لم أسأله مباشرة، عن العين التي كان ينظر بها للمشهد الشعري المصري آنذاك، ومدى علاقته به، لم أشأ أن أتورط في دفاع أو هجوم أعرف تمامًا أنه ناقص بشكل ما. أعدت عليه ذلك السؤال المتأخر وبشكل مباشر، فخلال السنوات الماضية، سقطت أي حساسيات لرؤية الذات أو الآخر، ولا يوجد عندي أي انحياز مجاني لأي منهما.

يقول خالد "كنت أعرف ربما بشكل ما شيئًا من الشعراء في مصر. بشكل خاص صلاح عبد الصبور، لكن علاقتي بشعر أمل دنقل كانت إشكالية حتى فترات تالية، أحمد عبد المعطي حجازي، محمد عفيفي مطر، كان شعره يبدو لي وقتها فاتنًا. لكن علاقتي بالنثر كانت ضعيفة، قرأتُ محفوظ متأخرًا، لكني عرفت مبكرًا إدوار الخراط، إبراهيم أصلان، عبده جبير، ومحمد المخزنجي. فيما بعد قرأتُ للآخرين. لكني كنت أيضًا مهتما بالسورياليين المصريين، ببعض مؤلفي عصر النهضة. نشرت لجورج حنين وعنه، رمسيس يونان، كامل التلمساني، جويس منصور واهتممت بقراءة ألبيرت قصيري، إنما بالألمانية، لكني رتبت ترجمة أطروحة منصور فهمي التي أثارت وقتها عام 1913 إشكاليات كثيرة، ونشرتها بعنوان أحوال المرأة في الإسلام. فيما أنجزت ترجمات ألمانية (بالاشتراك بالطبع) لقصائد مختلفة لصلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل وآخرين من الأجيال اللاحقة ضمن مختارات من الشعر العربي بالألمانية. وقتها فقط تبيّنت لي أهمية شعر أمل دنقل الاستثنائية وبدا لي وكأنه الصوت الشعري الأبرز".

جماعة كركوك والجنابي

من العلامات الهامة التي كان خالد سببًا فيها هو الاطلاع على كتابات الشاعر السوريالي العراقي عبد القادر الجنابي، الصوت المختلف أنذاك، الذي كان يعيش في باريس، وسجالاته العنيفة، وطبعًا رغبته في تأسيس "فردية" رافضة كانت تشكل نقيضًا، بشكل ما، للفرديات السياسية المؤسسة داخليًا.

صرت بعدها أتبادل الرسائل مع عبد القادر الجنابي، وأستقبل منه أيضًا منشورات فراديس، تلك المجلة التي تأسست في التسعينيات شراكة بين مجموعة من الشعراء: عبد القادر وسركون بولص وخالد المعالي وآخرين، ونشرت فيها أكثر من مرة على مدار أعدادها السبعة. ثم قرأتُ السيرة الذاتية لعبد القادر التي أصدرتها دار الجديد، تربية عبد القادر الجنابي، مقابلة لكتاب وسيرة سلامة موسى تربية سلامة موسى. كم كنت معجبًا بها آنذاك، وتم تصوير نسخ منها للأصدقاء الشعراء في مصر. المهم هنا أن كتاب مصر التنويريين في النصف الأول من القرن العشرين، على سبيل المثال سلامة موسى، ومنصور فهمي والسورياليون، وغيرهم؛ كانوا سببًا لحركة تنوير جديدة، كانت تجري وقائعها هذه المرة في مكان آخر بعيد.

بالطبع كان هناك تداخل بين مطبوعات الجمل وعبد القادر الجنابي، وباقي الشعراء العراقيين الذين كانوا يشكلون تلك الظاهرة التي تسمى جماعة كركوك الأدبية، في العراق، قبل هجرة البعض منهم خارجه. أسأل خالد عن هذا التداخل، يقول"حينما وصلت إلى أوروبا، المنشورات التي سمعت عنها واطلعت على بعضها هي التي كان يصدرها عبد القادر الجنابي. سرعان ما التقيت به بعد وصولي بوقت قصير، لكننا لم نتعاون إلا فيما بعد من ألمانيا حيث استمر تعاوننا حتى نهاية عام 1993. تلك الفترة كانت فترة جميلة من المغامرات مع سركون بولص الذي كان يقيم عندي لفترات طويلة، أيضًا مع فاضل العزاوي، مؤيد الراوي وآخرين كثر عن بعد. ذروة هذه العلاقة هي إصدارنا لمجلة فراديس من العدد الأول حتى العدد المزدوج الأخير 6/7. فيما بعد ولأسباب مختلفة لا مجال لذكرها الآن، انتهى التعاون بيني وبين عبد القادر الجنابي".

أُذكَّر خالد بالكتاب الذي أرسله لي في التسعينيات عن انفردات الشعر العراقي الجديد، وبالأخص عن جماعة كركوك التي ضمت مجموعة من أهم شعراء الستينيات في العراق: جليل القيسي، وفاضل العزاوي، ومؤيد الراوي وسركون بولص، وجان دمو، ويوسف الحيدري، وصلاح فائق سعيد، وأنور الغساني، ويوسف سعيد " كنت أعرف الكثير من أعمال جماعة كركوك المنشورة في المجلات المختلفة أو بعض الكتب القليلة التي نشروها حتى ذلك الوقت. أعمالًا لسركون بولص، فاضل العزاوي، فيما بعد مؤيد الراوي، لكن أيضًا جان دمو الذي عرفته بشكل عابر شخصيًا في بغداد قبل السفر، جليل القيسي الذي قرأته مبكرًا، ولم أتعرّف إليه شخصيًا أبدًا، رغم بعض الرسائل منه وجدتها عندي وربما ثمة رسائل مني عنده، لكني لا أتذكر شيئًا من هذا. صلاح فائق قرأته مبكرًا والتقيته فيما بعد كثيرًا، ونشرت وأعدت نشر بعض أعماله، والذي ساعدني فيما بعد في إنجاز بعض أعمال سركون بولص غير المنشورة. لا يخفى على القارئ الحصيف أن نتاجات هذه المجموعة لم تكن مجموعة أدبية، إنما خرجت هكذا، لكنها مختلفة ومنوعة جدًا، وهي غنية بتنوعها القومي والديني واللغوي ولهذه تأثيرات قوية في إنتاجهم الأدبي ومنحتهم طابعًا مميزًا، وكل واحد منهم له أسلوبه الخاص وعوالمه التي تميزه عن الآخر".

من ضمن الكتب، التي أرسلها خالد، واستوقفتني كثيرًا كتاب صغير الحجم لشاعر وفنان عراقي من جيل الستينيات توفى حديثًا آنذاك، اسمه إبراهيم زاير أحاسيس في أزمان مختلفة، عبارة عن مجموعة تأملات شديدة الخصوصية، كان هذا الكتاب وغيره رفيقًا في شوارع ومقاه مصر الجديدة والكوربة أثناء إقامتي المتقطعة في القاهرة في التسعينيات.

في الإسكندرية

بعد تبادل الرسائل والكتب والمكالمات التليفونية أحيانًا، لسنوات خمس، حضر خالد إلى مصر عام 1996، وجاء لزيارتي في الإسكندرية، هو والصديق المخرج الراحل محمد حسان الذي كان يقيم في كولونيا وقتها وعلى علاقة قوية بخالد. قضينا أوقاتًا لطيفة للغاية في بيتنا، أنا وسلوى، بالإسكندرية وكانت سنتي الأولى في الزواج، وكل مشاريع وطموحات الكتابة مؤجلة، حتى نخرج من عنق زجاجة البدايات، فقد كنت أقف على ظهر موجة تصعد بي وتهبط تبعًا لمشيئتها وليست مشيئتي. ربما هذا الإحساس المتقلب كان وسيلتي للتعبير عن نفسي أنذاك.

بعدها بسنوات حتى صدور مجلة أمكنة عام 1999، ومقابلتي لخالد في معرض الكتاب في القاهرة، كعارض لمنشورات الجمل، وقتها قال لي إنها الخطوة الصحيحة التي كان ينتظرها مني، أو شيء قريب من هذا، فهذه الذات التي تعرف عليها في الرسائل كانت تنتظر أن يحل وجودها داخل مشروع كبير، وهو مجلة أمكنة.

"لسنوات وأنا أنوء فعلًا"

دائما ما تطرأ على رأسي هذه الملاحظة التي تخص خالد وتخص أي مشروع ثقافي كبير، أن المشروع نفسه يأكل من حياة صاحبه، وبالتالي توارى حضور خالد الشعري، أو النقدي، بجانب حضوره كناشر. توارى الشاعر خلف الدار، وأصبح "الجمل يمر والأفق يتحرك" عكس الإرادة الفردية لصاحبه.

يقول خالد "بحكم سفري ومشاركاتي المستمرة في العديد من معارض الكتب، لكن أيضًا مشاركاتي النادرة في اللقاءات الشعرية العربية، هيمن عليّ شعور غريب وهو انعدام الجدوى من هذا التسابق المستميت لأجل المشاركة في لقاءات شعرية ميتة، وشاعرات وشعراء أقل ما يمكن وصف قصائدهم بأنها لا تمت بصلة للشعر. لا يمكنني إلا احتقار هذه الأجواء. فالشعر يقع في مكان آخر ومن يكتبه شخص آخر، وبالتأكيد ليس واحدًا من هؤلاء الذين نراهم يتراكضون بين اللقاءات الشعرية التي لا معنى لها وعبر سلسلة علاقات عامة من بلد إلى آخر".

أستكمل انطباعي عنه، أشرح له أنني أشعر بثقل الحمل الذي يحمله "الجمل" الآن، وأرى أن التوسع الذي حظيت به الدار ونشرها أكثر من ألف كتاب عبر رحلتها، وحتى استقراراها أخيرًا في بيروت، لا يكفيها شخص واحد ليرحل بها من بلد لآخر، ومن معرض لآخر، حاملًا صناديق الكتب وجلدًا وصبرًا وقساوة صحراوية يدفع بها متاعب الطريق والزحام ومقايضات البيع والشراء، يستسلم خالد لملاحظتي "لسنوات وأنا أنوء فعلًا، ربما منذ عام 2001 حينما خاطبني المعماري العراقي رفعت الجادرجي بلندن وبلغة واضحة: إن كل ما قمت به جيد وممتاز. لكن عليك من الآن أن تحول منشورات الجمل إلى مؤسسة. وبعكسه كل عملك التأسيسي هذا سيذهب أدراج الرياح. ولست أفشي سرًا بأني كلما أخذت بردًا قويًا أو كلما كنت في طائرة تهتز بسبب المطبات الهوائية، وإلا فكرت بكلمات الصديق الراحل رفعت الجادرجي تلك. لكن الآن أعتقد أن منشورات الجمل قريبًا جدًا ستكون مؤسسة نشرية. التفاصيل في حينه".