عين شمس 1995| مقتل شيكو ميندز (1)

هذا المقال هو الأول من ثلاثية تستعيد بعضًا من التاريخ السياسي والثقافي الذي شكل وعي اليسار من جيل التسعينات.

وجدت نفسي أردد بيقين داخلي.. لا، لم يقتلوا شيكو ميندز بهذه الطريقة، بل فتح باب بيته ذاهبًا لدورة المياه الخارجية، واضعًا منشفته على كتفه؛ كانوا ينتظرونه بالخارج، في الظلام، ثم أطلقوا رصاصة واحدة على رأسه.

بدا يقيني عبثيًا، وكأنني كنت حاضرًا حين قتلوه في قريته البعيدة بغابات الأمازون البرازيلية، يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 1988، وبدا عبثيًا أكثر لأن اعتراضي جاء على جملة كتبها واحد من أهم كتاب أمريكا اللاتينية؛ الأوروغواياني إدواردو غاليانو (1940-2015)؛ هل أصحح لغاليانو؟

قبل عدة أسابيع، كنت أقرأ كتابه أطفال الزمن - تقويم للتاريخ البشري، الذي يقدم فيه ما يشبه التقويم السنوي، مستعيدًا في كل يوم من أيام السنة، سيرة شخصية تاريخية، فيحكي بعضًا من قصتها، وحين وصل غاليانو ليوم الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، يوم ميلاد النقابي اليساري، وقائد الفقراء من جامعي سائل المطاط الأبيض في غابات الأمازون، شيكو ميندز (1944- 1988)، سرد قصته بكلماته القليلة المعتادة، ثم ختمها بجملة "دخلت الطلقات من النافذة"؛ تلك هي اللحظة التي وجدتني أكرر فيها أن الطلقات التي أنهت حياة ميندز لم تأته من النافذة.

***

في نهايات الستينيات وبدايات السبعينيات في ذلك الحي القاهري الجديد، مدينة نصر، الذي كان يسميه الناس الصحراء، وتحديدًا في شارع مصطفي النحاس، وأمام قضبان ترام مدينة نصر، بدأت عشوائيًا أول سوق للمواد الغذائية في الحي الجديد. كانت السوق عبارة عن مجموعة من الأكشاك الخشبية متعددة الأحجام، مرصوصة في صف واحد، وتظهر من خلفها الأبراج السكنية، التي كنا نتصور أيامها أنها عالية، والتي شيدها صديق السادات المقاول والمليونير عثمان أحمد عثمان، وحملت وما زالت تحمل اسمه، وتستطيع أن ترى على الطرف المقابل منه أول كنائس الحي، العذراء مريم والقديس أثناسيوس.

كان البعض يسمونها سوق مدينة نصر، أو سوق المترو، أو سوق عثمان، ولا بد أن بعض المسيحيين أسموها سرًا بـ"سوق الكنيسة". وربما أسماها آخرون لاحقًا بسوق الجامع، بعد أن بُني جامع كبير على هيئة سفينة فضاء كما تصورها الأفلام الهوليودية، يحجب الكنيسة عن الشارع الرئيسي، لتظل في شارعها الفرعي غير مرئية لركاب المترو ومرتادي السوق.

كانت سمتا السوق الأساسيتين هما الفوضى والقذارة إن قارنتها بشكل الحي في بداياته كحي للطبقة الوسطي الجديدة، بشوارع واسعة ومنظمة، لكنه كان بالنسبة لنا، نحن أطفال الحي، دافئًا وأليفًا. من بين بائعيه هناك من نخشاهم وبالتالي نكرههم، وهناك من نحبهم. نسرق خلسة ممن نكرههم أكياس الشيبسي، ونعفي من نحبهم من سرقاتنا، وبالذات عم فرج، فنمرُّ على كشكه الصغير صباحًا لشراء حلوى رخيصة، نتناولها في طريقنا للمدرسة.

جاءت سيدة الحزب الوطني، ثريا لبنة، التي لم تكن مشهورة وقتها بالفساد، كالبلدوزر إلى مدينة نصر، لتبدأ مسيرتها السياسية في حيِّنا، فتقرر منتصف الثمانينيات إزالة السوق. اختارت قطعة أرض ملاصقة لخرابة صحراوية شديدة الاتساع كان بها معسكر للجيش، وأنشأت عليها سوقًا مبنيةً ومنظمةً، سميت لاحقًا بسوق الحديقة الدولية، لأن الخرابة الصحراوية سرعان ما تحولت إلى الحديقة الدولية بمدينة نصر، في زمن كان من الممكن أن يشهد انكماش "ممتلكات" الجيش، فاختفى المعسكر، وتبقت منه بعض المكاتب المعروفة باسم "السجلات العسكرية".

***

لا أذكر اسمه، كان رجلًا مسيحيًا كفيفًا، ولا أعرف تفسيرًا لرغبتي في تسميته الآن بـ"لطفي"، لكنني أشعر بأنه اسم ملائم. يسير دائمًا بصحبة مرافق يبدو كمساعد له، ولا أتذكر أي المحلات كان محله في السوق القديم، لكنه نجا من مجزرة إزالة السوق، بينما لم ينج آخرون مثل عم فرج العجوز الذي لم يستطع شراء محل مبني بالطوب في السوق الجديدة، فاختفى.

جاء لطفي للسوق الجديدة ببوتيك صغير، لم ينجح في جذب الزبائن، فحوله مطلع التسعينيات إلى محل لتأجير شرائط الفيديو (الـ ڤي إتش إس)، صمد لعدة سنوات قبل أن يبيعه ويختفي، ليتحول لاحقًا لفرن للمخبوزات الإفرنجية.

كان صمود لطفي هذه السنوات القليلة في بيزنس شرائط الأفلام بفضل الشباب المترددين على المحل لتأجير شرائط كان يسميها بالأفلام الرومانسية، وبفضل بعض العائلات التي كانت تبحث عن أفلام غير رومانسية، لكنها كانت عائلات قليلة في حي يتسع بسرعة بالمزيد من العمارات التي يبنيها العائدون من الخليج، الذين يترددون في حشود كبيرة علي جامع سفينة الفضاء، مرتدين الجلاليب البيضاء القصيرة وتحتها بناطيل واسعة من اللون نفسه، حتى ظهرت أطباق تتلقى إرسال القنوات الفضائية لتغزو أسطح كل المنازل المصرية، وتقضي على صناعة وتجارة الـ ڤي إتش إس، وعلى كل أمثال "لطفي" في أحيائنا.

في هذه الفترة، حين بدأ الحي في التحول إلى أجواء أكثر محافظة وتدينا، دخل جهاز الـ ڤي إتش إس لبيتنا بدايات التسعينيات. لا أذكر التاريخ المحدد، لكنني أظن أن الشريط الأول الذي استأجرناه من لطفي كان فيلم آيس كريم في جليم لخيري بشارة، وهو ما يعني أننا كنا في عام 1992 على وجه التقريب، في نهايات سنتي الثانية بجامعة عين شمس.

عرض عليَّ لطفي الكفيف مرات عديدة، وعلى وجهه ابتسامة غير مبررة، أفلامًا رومانسية. فكنت أجيبه بأنني لا أريد رومانسي أو أكشن. فيؤكد "إذًا أفلامًا عائلية". وبينما يعطي تعليماته إلى مرافقه لإخراج بعض الأفلام التي يراها مناسبة لذوقي الذي لا يعرفه، أبدأ في التطلع للأفلام وأختار من بينها، وبهذا تعرفت بالصدفة، بدايات 1995، سنتي الأخيرة بالجامعة، على شيكو ميندز.

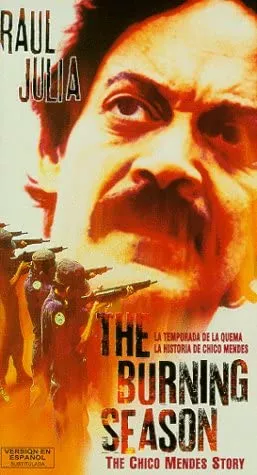

كانت صدفة ملفتة، لأن تفصيلتين هما ما لفتا نظري وجعلاني أغامر باستئجار الفيلم الأمريكي، اسمه ووجه بطله، اسمه موسم الحرق، تم إنتاجه العام السابق مباشرة، ومن إخراج جون فرانكنهيمر، وقد أوحى لي الاسم بالجدية. وبدا لي وجه بطله راؤول خوليا محببًا، ذكرني بوجه صحفي يساري مصري كنا نتصوره وقتها متمردًا ومغامرًا بسبب بعض مشاجراته مع الأمين العام لحزب التجمع التقدمي الوحدوي رفعت السعيد، ولم أكن أعلم طبعًا أن الممثل راؤول خوليا مات فور انتهائه من تمثيل دوره في الفيلم.

انبهرت بـ موسم الحرق، منحني ما كنت أحتاجه في مدينة نصر المملة والرتيبة، التي لم تعد توصف بالصحراء، لكنني وعلى الرغم من أشجارها الكثيرة مقارنة بأحياء قاهرية أخرى، كنت أراها صفراء. منحني الفيلم غابات وخضرة وزحام وفقراء يناضلون ويواجهون للدفاع عن مصالحهم، وسلاحًا مشهر، ونقابات. شاهدته عدة مرات، وفي كل مرة كنت أبكي عند نفس المشاهد، وبالذات عند مشهد مقتل شيكو ميندز، وعند الجنازة مع أغنية برازيلية لا أميز كلماتها، بينما تهتف الجموع المودعة باسمه رافعين قبضاتهم عاليًا. وبفضل تأثري البالغ بالفيلم وبطله وصل شيكو ميندز إلى جيلي من زملاء السياسة بجامعة عين شمس، فاجتمعنا لنشاهده معًا.

***

كانت علاقة جيلي بالسينما محدودة، لم نكن ممن يذهبون كثيرًا لقاعات العرض. نحب مشاهدة الأفلام، لكننا مشغولون بما هو أهم، بتغيير العالم كله، وكنا نتصور أننا سننجز هذه المهمة. نحترم الفن والفنانين، نعترف بدورهم الهام في الرقي بوعي الناس ووجدانهم، لكن العمل السياسي المباشر كان بالنسبة إلينا أكثر نبلًا وضرورة، على الرغم من أن بعضنا كان يكتب الشعر أو القصة القصيرة.

استخدام تعبير "جيلي" في هذا الموضع غير دقيق، المقصود به هو هذا الشيء الذي نتج عن عدد من الاختصارات المتتالية؛ فهم بعض الشباب والقليل من الشابات، أغلبهم من أبناء الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى الذين تمكنوا من الوصول إلى الجامعة مع بدايات التسعينيات، وتحديدًا في العام الدراسي 90/ 91، أو قبله بعام أو بعده بعام، ودرسوا في جامعة عين شمس، وأغلبهم في كلية الحقوق، وانتموا لليسار فيها، وكان مقرهم الأساسي ممر صغير بجوار الكافتيريا القديمة لكلية الحقوق، كان معروفًا وقتها بممر الصحافة.

انقسم هؤلاء إلى مجموعتين أساسيتين: مجموعتنا الموزعة على ثلاثة تنظيمات شيوعية سرية؛ حزب الشعب الاشتراكي المصري، الذي كان في واجهته العلنية كلًا من نبيل الهلالي ويوسف درويش بعد انشقاقهما وآخرين عن الحزب الشيوعي المصري عام 1987، وحزب العمال الموحد الذي نتج عن وحدة حزبي ثمانية يناير والعمال الشيوعي المصري في 1989، والاشتراكيين الثوريين، الذين كانوا وقتها مجموعة جديدة تحاول فتح بعض المنافذ لها، وكنا نعرفها أحيانًا باسم توني كليف الكاتب الذي أسس المجموعة الأم في إنجلترا، أو نلقبها باسم "مجموعة رأسمالية الدولة"، بناء على اسم كتابه الذي حلل فيه نموذج الاتحاد السوفيتي. بالإضافة إلى البعض ممن يعتبرون أنفسهم شيوعيين دون أن ينتموا لأي من التنظيمات السرية.

أما المجموعة الثانية فكانت مجموعة "الفنانين"، عددٌ من طلاب كلية الآداب أغلبهم من قسمي اللغة العربية والإنجليزية، من المحيطين بالأكاديمية والكاتبة رضوى عاشور، وكانوا مهتمين بالشعر أو الكتابة أو المسرح. لهم توجهات يسارية فضفاضة، وارتبط بعضهم لوقت محدود بتنظيمٍ تروتسكيٍّ كان في طور الإنشاء وانفصلوا عنه سريعًا، ولم يهتموا مثلنا بتغيير العالم صداميًا وعبر العمل السياسي المباشر. تقلص عددهم تدريجيًا، بعد أن اختفى بعضهم فجأة وتمامًا.

كان سر اختفاء هؤلاء عند بعض أفراد المجموعة الأولى، الذين اكتشفوا صدفة أن من سيختفون لاحقًا يعملون في التبشير المسيحي، وأنهم دخلوا بين صفوفنا متصورين أنهم سيجدوا ما يمكن تسميته بحالة "الاصطياد السهل"، فما أسهل أن تقنع مسلمًا وصل للشيوعية بالمسيحية، أو أن تعيد مسيحيًا ضل طريقه للشيوعية إلى المسيح، إلى الراعي الصالح. بعد تهديدات "رقيقة" بوجوه حيادية، اختفى هؤلاء، وبقي القليلون ممن أسميتهم بـ"الفنانين" ممن يفتقدون للرغبة في جذب أي شخص لأي دين.

لا يمكننا لدواعي الدقة تجاهل مجموعة ثالثة، وإن لم أقصدها بتسمية "جيلي"، وهي مجموعة الناصريين المنقسمين بين حمدين صباحي وحزبه الذي منحه مبارك الشرعية، لم تكن تربطنا بهم سوى علاقات التعاون السياسي في المناسبات، والتنظيم المشترك للأنشطة، لكن الصداقات معهم كانت هامشية، بسبب تدين أغلبهم ومحافظتهم، ناهيك عن العداء التاريخي بين الشيوعيين الجذريين وعبد الناصر، فيما عدا شخص واحد من بينهم، كان جسر العبور الإنساني بين الطرفين، وهو طالب الحقوق محمود عبد الفتاح الذي كان أقرب إليهم سياسيًا، وأقرب إلينا نحن في سماته الشخصية ومزاجه الذي كان البعض منهم يعتبره منحرفًا.

أي أن تعبير "الجيل" الفضفاض الذي استخدمته ينحصر في النهاية في عدد لا يتجاوز عادة، وحسب التوقيت السياسي، العشرين من الشباب والشابات، وأغلبهم من المجموعة الأولى التي وصفت نفسها بالشيوعيين، واجتمعت في بيت أهلي لمشاهدة فيلم موسم الحرق عن شيكو ميندز.

***

حين قرأت جملة غاليانو، واستعدت فيلم موسم الحرق، وبحثت عن شيكو ميندز على شبكة الإنترنت، كانت المرة الأولى التي أنتبه فيها لعلاقة ما أسميته بـ"جيلي" من الطلبة اليساريين مطلع التسعينات بالسينما، الذين كانوا أول من يجاهر بتسمية نفسه في الجامعة بالطلاب الاشتراكيين، وأحيانًا بالشيوعيين، بعد سنوات طويلة من تخفي اليساريين وراء مسميات أكثر قبولًا من عموم الطلاب، كالديمقراطيين والوطنيين.

كان الاشتراكيون الثوريون منبهرين وقتها، وبحكم نوعية التعليم الذي تلقاه بعض مؤسسي تيارهم بالجامعة الأمريكية، ومعرفتهم للغة الإنجليزية، بفيلم الجدار الذي أخرجه 1982 آلان باركر وجيرالد سكارف، عن الألبوم الغنائي لفريق بينك فلويد، لدرجة أنهم كانوا يستخدمونه لجذب من يستهدفون جذبهم من التنظيمات الأخرى. استخدمت هنا تعبير "الجذب" بديلا عن تعبير "التجنيد" الذي كنا نستخدمه أحيانًا، وورثناه عن أجيال سابقة من الشيوعيين، واندثر لحسن الحظ مع جيلنا بكل ما يحمله من إيحاءات عسكرية وتصوير للمناضل الشيوعي بأنه "جندي".

أذكر جيدًا أنني شاهدتُ الجدار، خلال اجتماع "تجنيدي" مع اثنين من مؤسسي هذا التيار، قال أحدهم لي بثقة مفرطة "إنه أفضل فيلم في العالم لتعلم كيفية عمل الثورة"، بينما أشاهد مجموعة من الأغنيات المصورة بطريقة الفيديو كليب، في نسخة رديئة تم استهلاكها في الكثير من العروض، أو في الكثير من عمليات التجنيد، دون أن أفهم أغلب كلماتها، ولا أتذكر الآن منها سوي لقطة سريعة لشقراء عارية، يبدوا أنها كانت أكثر ما أثار اهتمامي وقتها بالإضافة إلى مشهد دخول الأطفال للمفرمة. بينما "نحن"، من ننتمي لتنظيمات أخرى، نتحدث عن شيكو ميندز الذي جاء إلينا كنموذج مثالي في اللحظة المناسبة كشخصية وكفيلم، للتعبير عن مزاجنا النفسي والمعرفي المباشر والصدامي وقتها.

***

يمكننا اعتبار فيلم البريء لعاطف الطيب المنتج عام 1985، الميراث السينمائي الأساسي الذي أخذناه من الجيل الذي سبقنا مباشرة من يساريي الجامعة، وكانت أغانيه التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها وغناها عمار الشريعي، بمباشرتها وخطابيتها، بعض من أغانينا المفضلة التي ندندنها معًا. لكن البريء كان ينتمي لسنوات سابقة، وكنا أطفال خلال انتفاضة جنود الأمن المركزي التي أعقبت الفيلم، فلم نتأثر بها.

كان هناك فيلمان آخران، ينافسانه وقتها في حضورهما في ثقافتنا ووعينا، ويتغلبان عليه من ناحية إجماع التيارات المختلفة لهؤلاء الشباب والشابات اليساريين في الجامعة، هما ناجي العلي 1992 لعاطف الطيب أيضًا، والفيلم التلفزيوني حكايات الغريب إنتاج العام نفسه وإخراج إنعام محمد علي.

لندع مؤقتًا الأفلام المصرية، ولنبق قليلًا مع شيكو ميندز حيث إنه كان الأكثر مناسبة لمزاجنا منتصف التسعينيات، مزاج يتضح من الانبهار بالرسام الشهيد، وبالجندي الذي يقتل الضباط في نهاية البريء، وبالمغني الصعلوك الذي يبحث عن صديقه الغائب في السويس ويبدو بطلًا، مزاج يقترب تدريجيًا من بدايات النضج "الشبابي"، في سياق سياسي كان في طريقه للوصول لمرحلة العقم والملل.

لم يكن لدينا أبطال في لحظة 1995، فيأتي فيلم موسم الحرق ليقدم لنا بشكل رومانسي ومحمل بكل التوابل المشاعرية بطلًا غير رومانسي، له أخطاء، خجول ويتلعثم أحيانًا في الحديث، وحين يخطب أمام الجموع يصبح مملًا، يتردد، يحاول الهرب، يعود في اللحظة المناسبة، يسافر إلى بلدان الشمال متصورًا أن القوى الدولية ستنقذ هذه الغابات حين يخاطبها ويقنعها، فيذهب إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي ليعود خائبًا، بمجرد قميص أبيض مطبوع عليه صورته وبعبوات صغيرة من الصابون والشامبو والويسكي أخذها من الفندق.

يدخل الانتخابات لتهزمه ماكينة المال والرشاوى، يعرف أنهم سيقتلوه، وقبل أن يقتلوه يعترف بأنه لا يريد أن يموت، وأنه يعلم أن قتله لن ينقذ غابات الأمازون أو الفقراء الذين يعيشون منها. مع التوليفات النفسية المناسبة لليساري الذي لم ينضج تمامًا ولم يتخلص بعد من الأيقونات الدينية البطولية؛ فهناك تمثال صغير للمسيح وقد مزقته الأسهم التي استقرت في جسده يتكرر ظهوره خلال الفيلم، وهناك المثقف اليساري القادم من المدينة لمساعدة الفقراء وتوعيتهم بحقوقهم، ويدفع حياته ثمنًا لمهمته، ولابد أن الكثيرين منا كانوا يحلمون بأن يكونوا مثله، أو مثل شيكو ميندز نفسه، لم لا؟ كنا كثيري الطموح ومحبين للأبطال الذين يحتمون بالناس ويستمدون صلابتهم منهم.

تفرض أجهزة الأمن الحصار على بيت شيكو ميندز بعد أن اقتحمه ممثلو الدولة للتفاوض معه، يكسر الفقراء الطوق الأمني بهدوء وثبات، يحيطون بالمنزل صامتين طيلة الليل، وعند الفجر، بعد ساعات طويلة من التفاوض والتعب، حين تراود البطل الشكوك حول صحة موقفه تحت إلحاح ممثلي الدولة على أن حرق بعض الغابات وإنشاء الطرق السريعة بها هو خطوة للتحضر والتقدم، يفتح بابه، ليجد أمامه الفقراء، يستعيد صلابته، مشيرًا لهم كالمسيح.. "هؤلاء هم ناسي، لا مزيد من الحرائق، لا مزيد من الطرق، لا مزيد من الديون، دون إذن هؤلاء".

لقراءة الأجزاء التالية:

عين شمس 1995| البحث عن البطولة (2) عين شمس 1995| بين هزيمتين (3)

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.