الحكاية الغامضة للفن التشكيلي: 11 محطة في الطريق

كان للفن التشكيلي نصيب واضح في إثراء علاقتي بالكتابة. هذا الحس الرمزي الذي يشغل سطح اللوحة، المضفر بعلاقات شعرية، الذي ربما يعود مصدره لعصور الكتابة بالرموز المصورة، المأخوذة من الطبيعة، كما في رسومات الكهوف، وحوائط المعابد في مصر القديمة، ولكن بشكل حديث وبمسعى وهدف مختلف. تحكي تلك الرموز حكاية، ولكنها غامضة، لها أكثر من تفسير وتأويل، وهدف.

في مرحلة مبكرة في طفولتي عثرت علي مجموعة كتيبات مصورة في مكتبة أبي، الذي هجرها بعد زواجه، وتحولت إلى جزء فائض من حياته يذكره بأيام الشباب. كانت تلك الكتيبات تجمع صورًا لتماثيل مايكل أنجلو، أحد مثالي عصر النهضة، حيث الأجساد الرخامية العارية، وغير العارية، لرجال ونساء، أغلبها يجسد إحدى حكايات الكتاب المقدس، وتأخذ أوضاعًا تعبر عن ذروة هذه الحكاية، كما في تمثال العذراء والمسيح جاثٍ بين يديها بعد صلبه.

ربما حدث تداخل مبكر في اللاوعي بين العري والقداسة، وأن الفن وحده هو القادر على استيعاب تلك العلاقة. كل هذا قبل مرحلة اطلاعي على السير الذاتية المكتوبة وشغفي بها. ربما هذه الأجساد الرخامية العارية، وغير العارية، كانت تجسد اعترافًا مجازيًا، كونها تسرد إحدى اللحظات الجوهرية في سيرتها. ربما كانت هذه الصور والتماثيل هي الشبح الذي كان يقف وراء ولعي بالسير الذاتية التي تتضمن قدرًا كبيرًا من شجاعة تعرية النفس، بواسطة الاعتراف، ولكنه اعتراف ليس موجهًا لإله أو مجتمع كما في هو في الطقوس الدينية، ولكن لآخر لا يملك سلطة، ولكن يملك فقط حق المشاركة في هذه الاعترافات، وربما التطهر من خلالها.

1- حكاية ولكن غامضة

كان الكنز الفني الذي عثرت عليه في مكتبة أبي يتضمن أيضًا مجموعة من نتائج الحائط القديمة، التي انتهت صلاحية سنواتها بعقود، وبها مجموعة رسومات لعضوين من أعضاء المدرسة الانطباعية، ومابعد الانطباعية، الفرنسية: إدجار ديجا ( 1834- 1917)، وتولوز لوتريك (1864- 1901). وهي مدرسة فنية ترجع بداية ظهورها إلي القرن التاسع عشر في فرنسا، هدفها الخروج والرسم في الطبيعة، خارج المراسم المغلقة، واختيار موضوعات للرسم من الحياة الواقعية، بالإضافة للاهتمام بتأثير ضوء الشمس.

جميع لوحات النتائج، وبلا استثناء، يشغل الجسد الإنساني مركزها وهو يؤدي إحدى مهامه اليومية. كان إدجار ديجا يهتم، ضمن مايهتم، براقصات الباليه، وحركاتهن، وأيضًا بالجسد العاري للمرأة الذي يظهر خلال ممارساتها إحدى مهام حياتها اليومية كالاستحمام مثلًا. كانت هناك نتيجة أخرى تحوي رسومات تولوز لوتريك الذي يجسد فيها العالم الليلي لحانات باريس، الذي يمثل بالنسبة له التحرر من الحياة البرجوازية وزيفها. سيرة هذا الفنان، كما سأعرف فيما بعد، أنه كان يعاني من مرض يصيب العظام ويمنع نموها، ومات صغيرًا ولم يزد طوله عن مائة وخمسين سنتيمترًا، لذا كان يهتم في رسوماته بالراقصات، ولاعبات السيرك، التي تشي بوفرة في الحركة، ويفشي بذلك سر تلك الجاذبية التي تولدت بين النقص والاكتمال.

كنت أفرُّ هذه الكتيبات وشهور السنة، بدون أي خلفية عن طبيعة هذا الكنز الذي وقع تحت يدي، ولكن كنت أشعر بالتسلية، كأني أشاهد حكاية، ولكن غامضة، عوالمها منفصلة، وغير مترابطة، ولكن هناك شيئًا ما يجمع بينها، ويشدني إليها. كانت أجساد النساء العارية، ليس لها الوقع المغوي، ربما الرسم كان يمتص الرغبة من الجسد ويظهر جوهره وضعفه أكثر من أي شيء آخر.

ضاعت هذه الكتيبات في زحمة الحياة، وبقيت النتائح القديمة، احتفظت بها، وفصلت الجزء الذي يحمل الصور عن الجزء الذي يسجل الأيام والشهور، وزيّنت بها غرفتي فيما بعد، كأني أكشف عن لاوعي هذا الطفل الذي كنته، وأضعه أمامي على الحائط.

2- بورتريهات فان جوخ

في أول سنوات الجامعة في كلية العلوم وقع تحت يدي كتاب أنيق وملون يجمع البورتريهات الذاتية لفان جوخ، التي رسمها لنفسه. قامت بطباعته شركة باير للأدوية، وأهداني إياه زميلي في الكلية الأرمني الأصل، الذي حصل عليه من والده صاحب الصيدلية الشهيرة في الإسكندرية.

كنت أقضي أوقاتًا طويلة في مشاهدة تلك الوجوه، وتحولاتها، والحالات التي رُسمت فيها، التي دعتني فيما بعد لأقرأ سيرة صاحبها. كانت علاقتي وقتها بالفن، كمدارس وتقنيات، برئية تمامًا، ولكن شيئًا آسرًا في البورتريهات كان يسمرني أمامها. كان وجه فان جوخ يعترف بدون كلمات. نشأ بيننا صمت ممسوس بنفاذية مشاعر صاحبها، من حزن، وألم، ومعاناة، أو تيه. عند لحظة الرسم، عندما كان فان جوخ ينظر للمرآة ويرسم نفسه، كان الألم مضاعفًا: في ذاته، وأيضًا في المرآة التي ينقل منها صورته. التلاعب بالألم، كما عند فان جوخ، فعل لايقوم به إلا الفن. كان مناخ السبعينيات والثمانينيات لا يزال يسري فيه روح تحرر، تقدِّس ألم الإنسان وعذاباته، أي كان مصدرهما، بل وجنونه. ربما كل هذا كان له تأثيره في طريقة تلقيَّ لهذه البورتريهات، بهذه الكيفية.

3- عالم فني غريب يظهر

كان مجتمع الكلية، المفتوح نسبيًا، هو همزة الوصل لكي ألتقي بالعديد من الفنانين. فقد تعرفت عن طريق زميل لي في الكلية، على شلة طلبة يدرسون في كلية الفنون الجميلة، عندها انكشف عالم غريب وطريقة جديدة تمامًا للتعامل مع الحياة، غير التي أمارسها. كانوا يربطون بين الفن والتحرر، ليس في الفن فقط، ولكن أيضًا في طريقة العيش.

كل شيء مختلف، الملابس المبقعة، وأحيانا الممزقة، والألوان التي تتناثر في كل مكان على الملابس وخارجها، وعيشهم حالة "هيبية" بها مس قوي من تحرر الستينيات. بجانب قناعتهم بأفكار راديكالية، تصب غالبًَا ضد الدين، وهي من الأشياء التي كانت تسبب لي حرجًا نفسيًا عند مناقشتها علانية فيما بينهم، حتى ولو لم أكن طرفًا في النقاش. برغم انتماؤهم للطبقة المتوسطة بتنوعاتها، لكنهم كانوا يظهرون كطبقة موحدة، هي "طبقة الفن". هذه الطبقة لها سمات أرستقراطية، في النظر للطبقات الأخرى، أو للآخرين من أمثالنا، فقد منحهم الفن امتياز النظر من أعلى.

كنت وقتها أكتب أشعارًا رومانسية، لذا جذبني هذا العالم الفني، وبدأت مسلسلة متقطعة من النقاشات تتفتح بيننا، حول علاقة الفن التشكيلي والأدب. كان اتهامهم الأساسي لنا ككتاب، طبعًا أصبحت أمثل الكتَّاب، حتى ولو كانت كتابتي لم ترق وقتها لمستوى يرضيني، أننا لا نرى اللوحة بعين الفنان، ولكن بعين الراوي، الذي يبحث في اللوحة عن حكاية، أو معنى مباشر مبتذل، وأن الأدباء يبحثون عن اكتشاف المعنى وليس عن اكتشاف الشكل. كان يقف معي في جبهة الأدباء صديقي، وزميلي في الكلية، الشاعر أسامة الدناصوري (1960- 2007)، الذي انضم إلى هذه الشلة الهجين فيما بعد.

4- قناع الفن الخادع

كنا في كلية عملية تحتاج لكل دقيقة، لا تملك هذا الترف في تضييع الوقت، سواء في النقاشات، أو في شكل الممارسات اليومية، الذي كنت ألمسه في هذه الشلة. ولكن كنت أرى أيضًا، أنهم يخفون شخصياتهم وراء حجاب الفن، فلوحاتهم مهما كشفت، لن تكشف دواخلهم، بعكس القصائد التي كنا نكتبها، أنا وأسامة، كان بها ذات تتكلم عن نفسها مباشرة، حتى ولو كانت تتحدث بصوت ركيك أو رومانسي. أما لوحات الأصدقاء المجردة فكانت تخفي هذه "الذات"، وهذا الوجود الشخصي، بل وتزيده غموضًا. بالتأكيد كان هناك رابط بينهم وبين لوحاتهم، ولكن البحث عن هذا الرابط المفقود كان يبوء بالفشل دومًا، ويجعلنا نقف غير متفاعلين مع لوحاتهم.

بالطبع هناك رابط بين اللوحة وبين صاحبها، لا يمكن ملاحظته إلا عبر سياق جديد، غير مباشر، يحتاح لتأريخ ورصد لهذه "الذاتية" داخل تاريخ الفن، وليس في اللوحة فقط. فاللوحة، مهما كانت، جزء من تاريخ، لذا ينتمي الفن لموضوعات كلية، تحتاج لتفكيكها إلى سِيَر مجزأة داخل اللوحة، وبالتالي تحتاج لعمق ودقة، كنا نفتقد إليهما وقتها، ككتاب.

ظل سوء التفاهم قائمًا بيننا ككتاب وبين شلة الفنانين، لسنوات طويلة، ولكن هذه النقاشات، وإن لم تحسم شيئا، فقد قربت لنا عالم الفن والفنانين، وأصبحت رموزهم ضمن ذاكرتنا الأدبية.

5- باب خلفي للحقيقة

بدأ المجتمع الفني يتوسع من حولي، في الإسكندرية والقاهرة، ونشأت صداقات عدة بيني وبين العديد من الفنانين خارج النطاق الأكاديمي، وبدأت ألاحظ لغة أخرى غير لغة شلة الكلية. كان الفن بالنسبة للأجيال الأقدم في الإسكندرية، التي قابلتها، بمثابة "دين"، أو "عقيدة"، تفسر نفسها بنفسها، ويمكن أن يموتوا وهم يدافعون عنها.

كان في الوسط الفني، بكل أطيافه، صراع على "الحقيقة"، أين تكمن، وأين تعيش، وكيفية الوصول إليها عن طريق الفن. كان الفن والأدب أداتين للوصول، ولكن أي فن، وأي أدب، وأي حقيقة؟ كل لحظة كانت فيها الحقيقة تنشطر، كأنها قنبلة ذرية. ولكي تبحث عنها انشطر معها وتوزع حول انقساماتها. ولكن كان السؤال أيضًا: أليس للحقيقة باب خلفي يمكن من الوصول إليها بسهولة، كما يصل الصوفي لله؟

كان نموذج فان جوخ، حياتيًا وفنيًا، ملهمًا للجميع، سواء للأدباء أو الفنانين. ربما لأن وراء الأدب والفن، هناك عالم من المعاني والنماذج الإنسانية التي تحركهما، ومنها نموذج "الإنسان الأعلى" الذي لا يتحقق إلا بفناء الذات والتضحية بها، سواء في الفن أو الأدب، أو في الحياة. أصبح هذا النموذج شفرة يلتقي عندها الفن والأدب، وظهر السؤال، كيف يدخل "الصدق"، في الفن والأدب، بدون تجميل، أو تضخيم، أو مزايدة، أو ابتذال، له.

6- عبد الله صبرة

إحدى العلامات الفنية التي قابلتها في رحلتي مع الفن التشكيلي الفنان الراحل عبد الله صبرة ( 1945- 2021)، الذي كان أحد الباحثين عن "الحقيقة"/ "الصدق" في الفن. ربما موهبته لم تسعفه للوصول إليها، أو لأحد أبوابها الخلفية، فحمَّل قضيته في الفن على ممارساته الحياتية وطريقة عيشه. كانت له ثورته الشخصية التي أشعلها بنفسه، وكان هو وقودها، فقد ترك التدريس بكلية الفنون الجميلة، حتى لا يتحول إلى فنان موظف، مثل باقي الفنانين الموظفين هناك، كما كان يرى.

تحول بعد سنوات من خروجه من الكلية إلى فنان هائم. تعرفت عليه في تسعينيات مقهى الكريستال والبوابين، وكانت بيننا نقاشات حادة أحيانًا، حول الفن بشكل عام، وحول لوحاته بشكل خاص. كان يتقوى بدرقة حماية وتعالٍ أرستقراطيين أثناء أي نقاش بجانب تمتعه بأناقة وحرية في ملابسه التي كان يختارها بعناية.

لم ألحظ وقتها هذه الهشاشة التي يخفيها تحت هذه الدرقة. اختفى لسنوات طويلة، عن الوسط الفني، ثم ظهر بجوار بيتي في فيكتوريا منذ عدة سنوات. عندما رأيته كأني عثرت على كنز، اقتربت منه وصافحته وذكَّرته بنفسي، فطمأني بأنه يتذكرني. تعجل الانصراف سريعًا. كان هناك شخص آخر، لا الدرقة، ولا الأناقة، ولا حدة الوجه القديم، كلها سقطت وتعرى هذا الداخل الهش. تكررت المقابلة في موعد عودتي للبيت، ولكن من بعيد، ومن طرف واحد. أراه متوكأ على عصا، وفي حالة إهمال ذاتي لاحد له، يخرج لشراء الخضار ويجلس بجوار الباعة، في السوق المنصوب على محطة القطار، يتبادل معهم الحديث. ثم سمعت مؤخرًا خبر وفاته.

7- عم شحاتة الصياد

أتذكر أيضًا أحد "الفنانين التلقائيين" الذين مروا على مقاهي الإسكندرية. كان الفن بالنسبة له أيضًا عقيدة لا تحتاج لتفسير من خارجها. كانت درجة إيمانه بالفن تفوق الوصف، تجعله يدخل في نقاشات وخناقات واتهامات حادة للوسط الذي يعيش فيه، ويستشعر خيوط المؤامرة التي تحاك ضد فنه وحياته، ولكن ما يقويه هو إخلاصه وثقته في صدقه وموهبته.

كان يعمل صيادًا وليس لقبًا عائليًا، ويظهر اللقب مدموغًا في يده الخشنة، غائرة الشقوق، والأصابع الغليظة، التي داستها خيوط شباك الشانشولا. كان يعاني من شعور باضطهاد مزمن، كون الفنانين الأكاديميين لا يعيرونه اهتمامًا، بل ويغيرون منه، ويحاربونه.

أتذكر ملابسه المتقشفة، السويتر الأخضر الجبردين، ومن تحته البلوفر الكحلي السبعة، ومن تحته القميص المزرر حتى قمته. تلك الملابس العسكرية التي سقطت من أحد ضباط البحرية في قاعدة رأس التين، وعامت في البحر حتى وصلت لشبكة عم شحاتة. الحذاء العسكري الذي ربما اشتراه من سوق الكانتو بالعطارين. الشارب الكثيف. الوجه الأسمر. تجاعيد الزمن الموزعة بالتساوي بين أسى الصيد وأسى الفن وأسى الاضطهاد. له صرامة جندي في جيش صغير نزر نفسه ليحرر الفن من سطوة وسلطة الأكاديميا. جلست معه وسط أصدقاء، على مقهى الكريستال، كانوا يحيطون به، ويحمونه من نفسه، ومن إيمانه. كان يصنع تماثيل صغيرة من بقايا البحر ومواده. ربما كان أيضًا يرسم لوحات يسجل بها حكايات السحر وجنيات البحر. مرة واحدة وهو يتحدث، يخبط بقوة بقبضة يده اليمنى على رخامة المنضدة ليصنع فسطاطًا بين الأكاديميين المتكبرين فقيري الموهبة، وبين الفنانين التلقائيين، من أمثاله، الذين ولدوا والموهبة والنزاهة والصدق تجري مجرى الدم. اختفى، مثل المهدي المنتظر، كما حدث مع الكثيرين، الذين ذابو في هواء التغيير في التسعينيات.

8- رسائل سيزان

ثم تعرفت على سلوى، زوجتي، خريجة كلية الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي، وكانت بداية للاقتراب من الفن عن طريق علاقة روحية جديدة. اشتركنا سوية، لتتويج هذه العلاقة، في ترجمة بعض رسائل للشاعر النمساوي راينر ماريا ريلكة الذي أرسلها لزوجته الفنانة، يتحدث فيها عن الفنان الكبير سيزان. اخترنا لهذه الترجمة، التي طبعناها في كتاب، اسمًا سرديًا، ولكن رمزيًا، ربما هو الأطول في تاريخ الترجمات ككلب يرى وجهه في المرآة ويفكر: هناك كلب آخر. صمم غلافها الفنان علي عاشور، وهو أحد الفنانين المهمين من الجيل الأقدم في الإسكندرية، الذي ستتوطد علاقتي به، وتتحول لصداقة طويلة بها الكثير من المد والجذر.

كنا ندعم وجودنا الشخصي وارتباطنا، أنا وسلوى، بهذه الترجمات والأفكار والحكم والآراء التي تتخللها، وتصب في خانة حياة خالصة للفن. نذاكر يوميًا "الفن" سواء على المقاهي أو في المعارض. تأتي جملة ريلكة "الزواج تعزيز لوحدتين ثريتين" لتخترق وحدتنا. كان كل منا يخشى على وحدته الثرية، أن تضيع عند الزواج. كل منا يخشى على جوهره الفني، فكنا نجهز ونقوي ظهرنا بهذه المقولات والحيوات المترجمة، ونبحث خلالها عن الوحدة الثرية التي يمكن أن تشارك بها "الآخر"، أيًا كان، ولاترفضه، بل وتسعد به.

ترجمت سلوى أيضًا بعض نصوص قصيرة المثال والرسام السويسري ألبرتو جياكوميتي، الذي انتبهنا له، ولمنحوتاته الأسطورية، بعد أن قرأنا نص الجرح السري الذي كتبه الأديب الفرنسي جان جينيه عنه وعن مرسمه. في هذا النص تستوقفنا جملة طويلة تثمن وحدتنا الثرية "أنا وحيد، إذن أنا ماخوذ داخل ضرورة لا تستطيعون أن تفعلوا ضدها شيئًا. إذا لم أكن سوى ما أنا عليه، فإنني غير قابل للتحطم، ولما كنت هو ما أنا موجود عليه، فإن عزلتي، وبدون تحفظ تعرف عزلتكم".

جميع من توقفنا عندهم سواء كانوا كتابًا أو فنانين، كانوا ميراثًا لفترة الصدق الفني وتداخل الفن والحياة. اقتربت من هذه العوالم، عن طريق سلوى، وهذه الكتابات، وكتالوجات الفنانين، وبدأت أتلمس لغة جديدة، ليس بها بلاغة، ولكن لها فكر كان يتحدث بها الغرب، بها حس فلسفي عميق وواضح، تحاول الإحاطة بهذا الشيء الخفي الكامن في اللوحة. نكشف في هذه النصوص عن الرحلة، أو سيرة للأشياء المجردة والمفاهيم، التي تختفي وراء سطح اللوحة، والتمثال، وليس بالضرورة داخلهما. وهنا تدخل الحياة الشخصية للفنان، وسيرته كمفتاح لتفسير عمله، لنرى بأي مقدار شارك هذا الفنان حقيقة في حمل ثقل مسؤوليته تجاه فنه. كانت في هذه النصوص الفنية بعض المواساة والمناعة الذاتية ضد الزمن القادم.

9- علي عاشور

في نهاية الثمانينيات تعرفت على الفنان التشكيلي على عاشور. كانت بيننا مساحات واسعة من النقاش والاختلاف، حول الفن ووظيفته، والصدق الفني، ومساحة التجربة الذاتية داخل العمل الفني. كانت لوحاته وزيارة مرسمه، في الأدوار العليا، من الأشياء المحببة لنفسي. كتبت عنه في نص طويل اسمه "عرابو الاختلاف" شارحًا أن الاختلاف في التفسير ربما يؤدي في النهاية إلى تعدد للرؤى للطرفين، كونه كان يكرر دوماً جملة في جلساتنا "الاختلاف حاجة جميلة".

"مش لازم الناس تكون شبه بعض، الاختلاف ده حاجة جميلة". كانت هذه الجملة دائمًا ما ينطقها صديقي الذي يكبرني بحوالي عقدين من الزمان، أو أقل. كانت الجملة تقلص مساحة غضبه مني، لسبب أو لآخر، وتجعله يغفر لى أو أغفر له. أخذ هذا "الاختلاف" درجات فى علاقتنا، واكتسب أشكالًا كثيرة حتى وصل لشكله الحالي الهاديء. فى البداية كان هذا "الاختلاف" نوعًا من التماهى بيننا، رغم فارق العمر الكبير. ربما بسبب كوننا ننتمى لفصيل اجتماعى صغير يحب الفن والكتابة والسينما. كل أفراد هذا الفصيل، بدون أن يدروا، أو بدرايتهم، قلصوا من مساحة هذا "الاختلاف" فيما بينهم، وحولوه لتماه ولتطابق على وشك الانفجار، فى مواجهة مجتمع غير مبال يقف على الجهة الأخرى".

10- بورتريه شخصي

أثناء سفر أسامة الدناصوري للسعودية في بداية التسعينيات بعد زواجه، وانقطاعه المؤقت عن الكتابة؛ بدأت علاقته بالرسم بالألوان المائية، بعدوى علاقته بشلة الفنانين القديمة التي استمرت، وتحولت بعدها لصداقة طويلة ممتدة. بدأ أسامة في رسم بورتريهات لأصدقائه، ثم خرج من هذا وبدأ رسم لوحات تجريدية، عبارة عن مساحات صريحة من الألوان. كان لأسامة هذه الانتفاضات الطفولية، التي تجعله يتعلق بشيء ويغرق فيه، ثم يتركه. أتذكر البورتريه الذي رسمه لي، ووضع فيه مجموعة من النقاط الحمراء على رقبتي، وأخبرني بعدها أنها ترمز للجرح الرمزي الذي يمثلني في مخيلته، جرح الحياة بشكل عام. وعاد مرة أخرى لإضفاء المعنى على اللوحة، ضاربًا عرض الحائط بأراء أصدقائنا الفنانين القدامي.

11- عادل السيوي

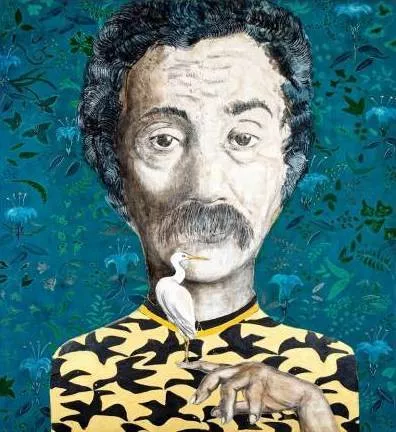

أخيرًا كانت لي محاولة الكتابة عن الفن التشكيلي، فقد طلب مني الفنان عادل السيوي أن أشارك في تقديم كتالوج معرضه حكايات السيوي، الذي أقيم بقاعة أفق واحد بمتحف محمود خليل عام 2010. وكان يضم وجوهًا لشخصيات وفنانين مروا وشكلوا حياة الفنان، سماهم في مكان آخر نجوم عمري.

في النصف الثاني من الثمانينيات تقريبًا، شاهدت معرض عادل السيوي في أتلييه القاهرة إثر عودته من إيطاليا. كان المعرض مثار حديث دائم في الأوساط الفنية والثقافية. في لوحاته كانت الأشياء في حالة حركة دائمة، وليس جدل، كأن اللوحة عبارة عن لقطة فوتوغرافية ثبتت مسار حركة ما لأحد الأشياء أو الكائنات أو المناظر، كالغرفة مثلًا، فتظهر حركتها في اللوحة وكأنها تتشكل في التو واللحظة هيوليًا في الفراغ. أعجبني المعرض، وصارت للوحات عادل حضور في مخيلتي الفنية.

اجتهدت في محاولتي للكتابة عنه. تسمرت كثيرًا أمام بورتريهاته، التي تشكل حكايات السيوي، حاولت أن أكشف الرموز التي تقع وراءها، وخيوطها المتشعبة، بدون إفراط في البلاغة، وأيضًا بمحاولة تجريد الشكل، لكشف الطريقة التي يسير بها الوعي، واللاوعي، وهو يكتب حكايته بواسطة الفن. وهنا ظهر السياق الفني الكبير، أو الحكاية الكبيرة، التي تفسر رحلة الفنان.

ربما مفهوما التجربة الذاتية والحكاية، هما ما قرباني من عالم عادل السيوي، ومن الفن التشكيلي بشكل عام. ولكنها الحكاية التي لا ترتبط فقط برموز وتفاصيل اللوحة، ولكنها عابرة بها. الحكاية التي تقع إحداثياتها في المسافة بين حياة الفنان ولوحاته.

ربما منحني الفن التشكيلي هذه المسافة المضيئة، وهذه الحكاية الغامضة، وطريقة للسرد، تقترب من الشعر.