يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي| سريرك سقف الحمام (4)

المعرضون للحبس بسبب مواقفهم السياسية كثيرًا ما يتخيلون اللحظة التي سيتم فيها إدخالهم إلى زنزانة ما، وكيف سيشعرون عند سماع صوت باب حديدي ثقيل ضخم يغلق عليهم. على أرض الواقع، تكون الأمور أسرع بكثير من التخيلات.

بعد انتهاء جلسة التحقيق مع وكيل النيابة، التقيت في الممر أمام مكتبه المحاميين خالد علي ونجاد البرعي. أحضرا لي بعض الأطعمة والسجائر استعدادًا لما هو قادم، والذي لم أكن أعلم عنه شيئًا.

تم اصطحابي مقيد اليدين مجددًا، ونزلنا خمسة طوابق إلى جراچ مبنى نيابة أمن الدولة العليا لكي ننتظر عربة الترحيلات التي ستقلني للسجن. هناك رأيت الدكتور حسن نافعة بزيه الكامل المعتاد من بدلة وربطة عنق مقيد اليدين مثلي بينما هو يتشاجر مع الشاويشية المسؤولين عن الترحيلة لأنهم كانوا ينقلونه من مكان لآخر دون مبرر يفهمه.

عرفت الدكتور نافعة منذ ما يزيد عن عشرين عام كأستاذ جامعي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأحد وجوه حركة كفاية قبل ثورة 25 يناير 2011. وكان دائمًا أحد مصادري كصحفي للتعليق على الأحداث والتطورات السياسية في مصر والمنطقة والعالم، كما شاركنا سويًا في عدة برامج حوارية في محطات التليفزيون المختلفة. حزنت جدا لرؤية الدكتور نافعة مقبوضًا عليه ومكبل اليدين بينما هو في الثالثة والسبعين من العمر.

اقتادني نفس الشاويش الذي اصطحبني صباحًا من مقر الأمن الوطني لمبنى النيابة العامة، إلى عربة الترحيلات هذه المرة. والشاويشية هم عمليًا عصب العمل على الأرض في كل الأمور المتعلقة بالسجناء والترحيلات في إطار الأوامر الصادرة لهم من الضباط.

الشاويشية أغلبهم أناس بسطاء من سكان محافظات بعيدة كبني سويف والبحيرة، يبيتون أيام العمل في السجن ثم يعودون لقراهم ومدنهم. لا بد من اكتساب صداقتهم لتسهيل الأمور، مثلًا تخفيف غلق الكلابش على اليدين قليلًا أثناء الترحيل، أو فكه عند دخول عربة الترحيلات، أو السماح بإحضار بعض الأطعمة والسجائر وأمور شبيهة.

يؤكد الشاويشية دائما أنهم "عبد المأمور" وكل همهم الحفاظ على مصدر الرزق في ظل ظروف معيشية شديدة الصعوبة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر للدخول في مواجهات معهم. إنهم عامة المصريين الذين ندعي نحن أهل اليسار أننا نعمل لصالحهم.

تقاسمت بعض الطعام الذي أحضره لي المحامين مع الشاويش، فهو مثلي لم يتناول طعامًا طوال اليوم. سألته عن سبب ترحيلي منفردًا في هذه العربة الكبيرة إلى السجن بدلًا من ضمي مع آخرين مثل الدكتور حسن نافعة. لم يكن لديه إجابه سوى: هي دي الأوامر.

بدت الرحلة طويلة من التجمع الخامس إلى سجن ليمان طرة. وفي الطريق عرفت أن طرة "مجمع سجون" وليس مجرد سجن واحد، بل عدة سجون مثل ليمان طرة، وتحقيق طرة، واستقبال طرة، ومزرعة طرة، وملحق طرة، وكذلك العقرب 1 و2. ولكل سجن منهم مأمور ورئيس مباحث وطاقم من الضباط وضباط الصف والأمناء والمخبرين والشاويشية. وكما كنت أشاهد في الأفلام السينمائية، تعلقت بالشباك الصغير المغطى بالقضبان والأسلاك داخل عربة الترحيلات لكي أودع الشوارع التي لم أكن أتخيل في أسوأ كوابيسي أنني سأغيب عن التنقل فيها 19 شهرًا كاملة.

فور النزول من عربة الترحيلات، وجدت نفسي في ساحة واسعة تحيطها مبانٍ عرفت لاحقًا أنها مكاتب الضباط وغرف الزيارات. تم اصطحابي إلى أحد أطراف الساحة حيث وجدت دكة خشبية يجلس عليها في صمت الدكتور حازم حسني. وبعد دقائق انضم لنا الدكتور حسن نافعة. كل واحد منا أتى منفردًا من مقر نيابة أمن الدولة العليا في عربة ترحيلات خاصة به.

لم أتعرف على الدكتور حازم سوى بعد عودتي من الولايات المتحدة في أعقاب ثورة 25 يناير، وتعرفت عليه أكثر في المرحلة التي تلت 30 يونيو 2013، رجلاً جادًا ورصينًا واسع المعرفة، هادئ الصوت وشديد الرسمية في تعاملاته. اختلفت معه بعد قراره الانضمام لحملة رئيس الأركان السابق سامي عنان كنائب للرئيس، واعتبرت ذلك خسارة كبيرة لأنصار ثورة 25 يناير، حيث أنني كنت أتمنى أن تدعم شخصية بثقل الدكتور حازم حملة المرشح خالد علي الذي كنت أسانده وأعمل في حملته. ولكنه كان خلافًا لم يفسد للود والتقدير قضية.

كان لدينا شعور مرير بالسخرية وربما بعض الصدمة، كيف انتهى بنا الحال، وتساؤلات عن سبب التصعيد المفاجئ في حملة الاعتقالات. بدأ كل منا في استرجاع لحظة اعتقاله. الدكتور نافعة كان يقود سيارته على الطريق الدائري متوجها لمنزله في مدينة 6 أكتوبر عندما قطعت عليه الطريق عدة سيارات أجبرته على التوقف وتم احتجازه. أما الدكتور حازم ففور انتهائه من حلاقة شعره طلب سيارة أجرة لكي يتوجه لشراء بعض الحلوى لأسرته عندما تم توقيفه في الشارع، تمامًا كما جرى معي في شارع أحمد عرابي بالمهندسين لدى نزولي من سيارتي متوجها لزيارة والدي المريض. نحن الثلاثة قضينا ليلتنا الأولى معصوبي الأعين ومقيدين في مقرات مختلفة للأمن الوطني.

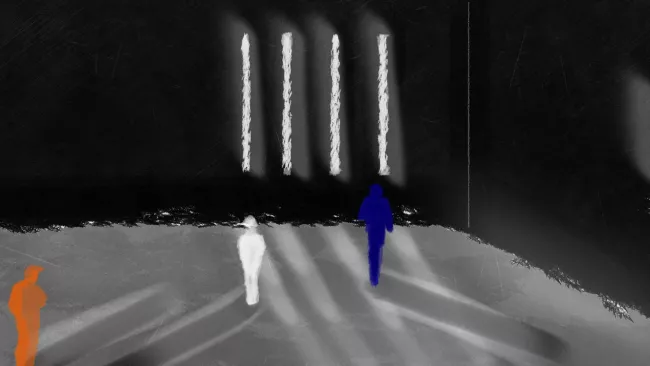

أتى لنا أحد المخبرين بما عرفت لاحقا أن اسمه "السترة"، وهو الزي الرسمي في السجن. السجناء المحبوسون احتياطيًا يرتدون الزي الأبيض المكتوب على ظهره "تحقيق"، أما السجناء المحكوم عليهم ويقضون فترة العقوبة فيرتدون الزي الأزرق المكتوب على ظهره "نزيل". وفي السجن تعرفت على فئة ثالثة ترتدي زيًا أخضرَ مكتوبًا على ظهره "نزيل"، وهؤلاء شباب تهربوا من أداء الخدمة العسكرية بعد الالتحاق بها، ويتم تكليفهم بأعمال مختلفة داخل السجن أثناء قضاء فترة العقوبة التي تتراوح بين سنة وسنتين. وهناك أخيرًا الزي الأحمر ومكتوب عليه "إعدام". أربعة ألوان فقط هي كل ما سأرى في الشهور التسعة عشر المقبلة: أبيض وأزرق وأخضر وأحمر بجانب أزياء الشاويشية والضباط الرسمية والمعاطف البيضاء للأطباء والممرضين في مستشفى السجن.

ورغم أنني قضيت 19 شهرًا في السجن، فلم أتمكن حتى يوم خروجي من معرفة نوع قماش تلك السترات. بالتأكيد ليست من القطن، وغالبًا مصنوعة من الجوخ لأنها تجعل من يرتديها يشعر بالحرارة والرغبة في حك جسمه بعد دقائق.

طلب منا المخبرون خلع ملابسنا في الساحة المفتوحة. استغربنا بعض الشيء ولكن بدأنا التنفيذ في صمت. خلعنا كل شيء بما في ذلك الأحذية إلا الملابس الداخلية والشرابات. ثم ارتدينا تلك السترات المتسخة، البيضاء نظريًا. بعد نحو ساعتين من الانتظار، تم اقتيادنا حفاة إلى العنبر الذي سنحتجز فيه. عرفت لاحقًا أنه في إطار "حسن المعاملة"، تم إعفاؤنا من حلق الشعر بالماكينة، وهو الإجراء الذي تعرض له غالبية الزملاء عند دخول السجن.

لم يكن "العنبر 1 سياسي" الذي يضم 16 زنزانة يبتعد كثيرًا عن مدخل السجن، مبنيان صغيران متواجهان من طابق أرضي فقط وبينهما ممر يسمونه بلغة السجن "أنبوبة"، ويضم كل مبنىً ثمانية زنازين. اتضح أن انتظارنا في الخارج طال بسبب قيامهم بإخلاء إحدى زنازين ذلك العنبر من أجلنا. عرفنا لاحقًا أن هذا العنبر يعد "مميزًا" ويضم قضاةً ووكلاء نيابة ومحافظ المنوفية السابق وأربعة سجناء سياسين وضباط سابقين تورطوا في جرائم جنائية مختلفة.

فتح باب زنزانة صغيرة، لنجد في مواجهتنا سريرًا من دورين مصنوع من الصاج، وعلى اليمين حائط لا يصل للسقف وخلفه دورة مياه صغيرة، مكونة من تواليت وحوض ودُش. هذا الحائط غير المكتمل مصنوع له سقف من الخشب. المسافة بين باب الزنزانة والسرير خطوة واحدة، أقل من متر وطولها نحو مترين، وهذه هي كل المساحة المتاحة لنا للحركة.

سألت الضابط الذي اصطحبنا للزنزانة والذي تعرف علينا وكان يعاملنا بكل احترام "الزنزانة فيها سريرين فقط، أين سينام الثالث؟" فأشار إلى السقف الخشبي لدورة المياه قائلا "سريرك سقف الحمام".

جاءت اللحظة الحاسمة: لحظة سماع صوت دوي الباب الحديد الضخم يغلق على تلك الزنزانة الضيقة التي لا تتعدى مساحتها ثلاثة أمتار طولًا ومترين عرضًا، منهم متر على الأقل مخصص لدورة المياه. ثلاثة أشخاص بالغين في هذه المساحة الصغيرة يبدأون رحلة سجن طويلة، وباب صلب مغلق عليهم لا يتم فتحه سوى بأمر الضابط المسؤول.

لم يكن هناك مجال للتردد. الدكتور حازم أكثرنا طولا وسبق أن أجريت له جراحة قلب مفتوح فكان مكانه الدور السفلي من السرير أبو دورين، والدكتور حسن نافعة في الدور الثاني، أما أنا فصعدت على سرير الدكتور حسن أولًا متوجهًا لسريري؛ سقف الحمام. لم يكن هناك سلم نستعين به أنا والدكتور حسن للصعود لأسرَّتنا، فاعتمدنا على ما تبقى لنا من لياقة بدنية.

لحظات وأتى لنا "المسير" ببطانيتين في غاية الاتساخ لكل منا لنستخدمها عوضًا عن المراتب. والمسير هو سجين يسمح له بحرية حركة للتواصل مع إدارة السجن وإيصال طلبات النزلاء المعيشية. تبادلنا كلمات قليلة، واستلقى كل منا على البطانيات القذرة، وغالبا لم ننل سوى دقائق من النوم بينما نسترجع تفاصيل ليلتنا السابقة وجلسة التحقيق ومحاولات التفكير في مستقبل مجهول تماما.

الحلقة 1: زي ما انت

الحلقة 2: احكيلنا عن نفسك

الحلقة 3: أجواء ما قبل الحبس

الحلقة 5: أنت في الإيراد

الحلقة 6: عد على صوابعك 150 يوم الحلقة 7: مش هترجعونا السجن بقى؟

الحلقة 8: عندك مطلب غير إخلاء السبيل؟

الحلقة 9: القادمون الجدد

الحلقة 10: لو كان الوقت رجلًا

الحلقة 11: لعبة الأمل

الحلقة 12: كورونا.. الثقب الأسود

الحلقة 13: كورونا؟ خليها على الله

الحلقة 14: وإنا على فراقك لمحزونون الحلقة 15: مع الله والقرآن الحلقة 16: خطابات السجن وخناقاته الحلقة 17: الموت عرقًا

الحلقة 18: الدفس والتدوير وصلاح عبد الصبور

الحلقة 19: إقامة قصيرة

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.