العودة إلى لويس عوض: شاب وثلاثة عمالقة

منذ زمن بعيد، ومن خلال ما كان يكتبه أعلام الفكر المصري والعربي في الخمسينيات والستينيات، عرفت الدكتور لويس عوض الذي كانت دراساته النقدية في الأدب أو الثقافة تأتي صباح كل جمعة على صفحات الملحق الأسبوعي لجريدة الأهرام، إلى جانب مقالات رئيس التحرير الأستاذ محمد حسنين هيكل وكوكبة المُفكرين الكبار ومنهم الأساتذة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسين فوزي وعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ويوسف إدريس وغيرهم.

كان لويس عوض، المُستشار الثقافي لجريدة الأهرام آنذاك والمُشرف عَلى القسم الثقافي لملحق الجمعة، صاحب رؤية مُتفردة في طرح قضايا تُثير الجدل والاختلاف، لكن قيمتها الحقيقية مُستمدة من تلك النقاشات والحوارات التي تتوالد منها عشرات القضايا الفكرية والثقافية التي كانت مثل موجات الماء المُضطرم وحلقاته الدائرية التي سرعان ما تتسع وتتسع بقدر قوة ذلك الحجر الذي ألقاه الدكتور لويس عوض في بحيرة الفكر العربي والمصري.

كتب عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، فأثار معركة مُتعددة الأبعاد، وكتب عن مقارنة النظام التعليمي بين ما هو قائم في مصر ونظيره في فرنسا، فأثار اهتمامًا وانتباهًا، ونشر بعد ذلك كتابه الخطير مقدمة في فقه اللغة، ففجر حربًا ضروسًا لم تنتهِ تبعاتها حتى اليوم، رغم وأد هذا الكتاب في مهده ومصادرته بعد صدوره ببضع ساعات، حتى أن عوض دعا على من كان وراء المصادرة بأقصى وأشد وأّمّر الدعاء في كتابه أوراق العمر وهو الكتاب الأخير في حياة هذا المُفكر الرائد.

كل هذا وأكثر، يجعل من استدعاء إرث لويس عوض بين حين وآخر ضرورةً، ليس كما تقتضي أعراف الصحافة بالاحتفاء بالمفكرين مع اقتراب ذكرى الميلاد أو يوم الوفاة، ولكن لأن الأثر الذي تركه لويس عوض، بمؤلفاته الكثيرة ومقالاته المتدفقة، ما زال يحمل مفاتيح كثيرةً للفهم.

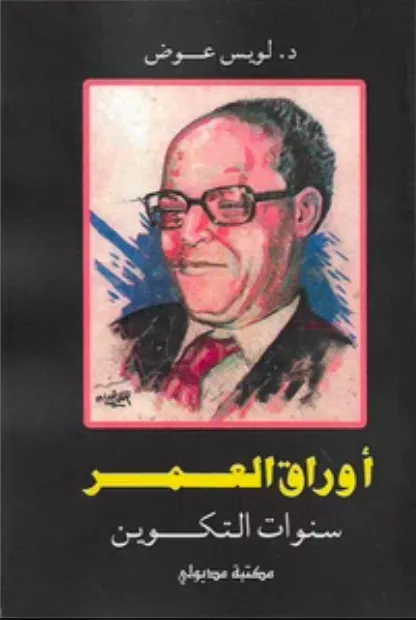

صدرت مذكرات لويس عوض عن مكتبة مدبولي بالقاهرة عام 1989 وذلك قبل رحيله في 9 سبتمبر/ أيلول 1990، حملت المذكرات اسم أوراق العمر: سنوات التكوين، وعندما نُبحر في قراءة هذه المذكرات، نُدرك أن الرجل التزم بهذا العنوان التزامًا صارمًا، فقد بدأ التأريخ لمسيرته في الحياة والعلم منذ لحظة الميلاد في ليلة 20/21 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1914، وتوقف عن السرد عند سنة تخرجه من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، القاهرة الآن، مع بدء استعداده للتوجه إلى بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة كامبريدچ العريقة، بتوصية ومساندة كاملة من الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب آنذاك، أي أنه لم يضف حرفًا واحدًا بعد سنة 1937 وهي السنة التي توجه فيها الى بريطانيا، وتحدث عنها تفصيلًا في كتابه المُثير للجدل مذكرات طالب بعثة والذي أرّخّ لحياته بين عامي 1937 و1941، زمن وجوده في بريطانيا وحتى عودته إلى مصر.

غير أن أوراق العمر لم تأتِ على نحو ما اعتاد عليه غالبية أعلام عصره من ناحية التكريس للحياة الشخصية لكاتبها فقط، ولكنها جاءت شاملة مُتكاملة، فلم يترك شاردة أو واردة من تاريخ التطور الاجتماعي والسياسي والحزبي في مصر خلال سنوات وعيه، سنوات الطفولة والصبا حتى عام 1937، إلاّ وذكرها وتوقف عندها بالشرح والتفسير والتحليل الدقيق والشامل. طبيعة هذه المذكرات جعلتها تتجاوز المعنى المُباشر لكتب السيرة الذاتية، حيث اشتملت عَلى كتابين لا كتابًا واحدًا.

كتابان في كتاب واحد

يمكن اعتبار الكتاب الأول هو ذلك الجزء المتعلق بحياته العائلية منذ كان طفلًا في السودان حيث كان والده يعمل موظفًا ضمن البعثة المصرية البريطانية في تلك الفترة، وحتى المرحلة التي صار فيها طالبًا في كلية الآداب ومن سكان مدينة القاهرة، بعد أن ودّعّ حياته في المنيا بصعيد مصر تاركًا وراءه والده وأمه وبعض أشقائه.

أما الكتاب الثاني فهو ذلك الجزء المتعلق بالحركة الوطنية المصرية خلال تلك السنوات المُمتدة بين عام 1914 وحتى عام 1937، وقد اتخذ الدكتور لويس عوض في التعامل مع هذه التطورات السياسية والاجتماعية منهجًا دقيقًا وموفقًا، حيث عرض لهذه المسيرة الوطنية وفق كل مرحلة من حياته. ففي المرحلة الابتدائية والثانوية من مسيرته التعليمية توقف عند وقائع ما قبل ثورة 1919 وما بعدها بسنوات، أي تلك الفترة التي أعقبت حصول مصر على الاستقلال الشكلي بصدور تصريح 28 فبراير 1922 بتحفظاته الأربعة؛ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر، وحق الدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وإبقاء السيادة البريطانية في السودان، والتي جعلت الاستقلال شكليًا وصوريًا ولا معنىً له.

وعند انتقاله إلى القاهرة في مطلع الثلاثينيات تحدث عن انتفاضات الحركة الوطنية ضد حكومات الأقليات التي انقلبت على حزب الوفد، ووقف العمل بدستور 1923 واستبدال دستور 1930 الرجعي به وبداية سياسة القبضة الحديدية المُعادية للشعب مُمثّلة في حكومات محمد محمود ويحيى إبراهيم وإسماعيل صدقي وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت، وجميعها حكومات كانت تمثيلًا لتحالف الملك فؤاد وسلطات الاحتلال البريطاني.

تفسيري للجوء لويس عوض إلى هذا المنهج، أي التوسع بقدر كبير في الحديث عن الحركة الوطنية خلال تلك السنوات، أن هناك غرضًا آخر لم يُفصح عنه. فالدكتور عوض أصدر في عام 1969 عن دار الهلال المصرية كتاب تاريخ الفكر المصري الحديث في جزئين تحدث فيه عن المؤثرات الأجنبية في هذا الفكر، ثم بعد توقف دام عدة سنوات صدر له في أعوام 1980، و1984، و1987 ثلاثة مُجلدات تحت نفس العنوان، أي الفكر المصري الحديث، ولكن من عصر إسماعيل إلى ثورة 1919 مُعالجًا قضايا الفكر السياسي والاجتماعي. وجاء تناوله على درجة عالية من التوسع والتطور والتحديث عَلى نحو يشبه الى حد كبير مشروع جمال حمدان في شخصية مصر.

ولهذا لجأ عوض إلى هذا التوسع في مذكراته أوراق العمر وكأن الرجل شعر باقتراب قطار الحياة من محطة الوصول. ففي المجلدات السابقة توقف الحديث عند مقدمات ثورة 1919، ومن هنا جاء حديثه في أعقاب الثورة المصرية، موسعًا وشاملًا ومُتكاملًا، بحيث لم يترك تفصيلة أو جزئية، إلاّ وتوقف عندها. توقف عند كل حدث أو تظاهرة أو مفاوضات مع المُحتل، أو انقلابات أو مؤامرات حزبية، أو قيام أحزاب أو نشأة جمعيات يمينية مثل جماعة الإخوان المسلمين أو مصر الفتاة أو الميلشيات المُسلحة من القمصان الخضراء والزرقاء التابعة لكُلٍّ من حزب الوفد أو مصر الفتاة أو التنظيم السري لجماعة الإخوان.

لهذه الأسباب أصبحت أرىّ أن مذكرات أوراق العمر هي بمثابة الجزء الأخير من مشروع عوض لكتابة تاريخ مصر، وفق رؤيته ومنهجه. غير أنه توقف عند بدايات عام 1937 وفي أعقاب إبرام معاهدة 1936 التي وقعها مصطفى النحاس باشا مع الحكومة البريطانية بوصفه رئيسًا لحكومة ائتلافية ضمت غالبية الأحزاب المصرية، وليس زعيمًا لحزب الوفد، حزب الأغلبية الشعبية.

أفضل من في العائلة

هذا عن الكتاب الثاني الذي تضمه تلك المذكرات وهي المتعلقة بالتاريخ المصري في أعقاب ثورة 1919، فماذا عن الكتاب الأول الذي يتناول الجوانب الشخصية والعائلية لحياة هذا المفكر الكبير والمُثير للجدل؟

لن أتوقف كثيرًا عند هذا الجانب، فقد اشتمل في ظني عَلى الكثير والمُثير من الوقائع والتي جاوزت كل حدود الصراحة التي بدا الكثير منها مؤلمًا وجارحًا لأفراد عائلته. وحسبي أن عوض لم يكن موفقًا بالمرة عند تناوله لهذا الجانب العائلي، فماذا يُفيد أن يصف إحدى شقيقاته بأنها "عبيطة" أو يقول عن أحد أشقائه بأنه "غبي" لا ينفع معه أي نوع من التعليم، أو يتحدث عن شقيقه الكبير بأنه "محدود الذكاء" ولكن رزقه الله ذرية صالحة من البنات والأولاد؟

هكذا تبدو تلك الأحكام المُؤثرة والمُثيرة شديدة الخصوصية، ولا تُفيد كثيرًا بنشرها، وفي ظني أنه تأثر بكتب السيرة الذاتية لمفكرين كبار من الغرب أو الشرق عَلى حد سواء، مثل چان چاك روسو وبرتراند راسل وسارتر وطه حسين وبالتأكيد أستاذه سلامة موسى على نحو ما جاء في كتابه تربية سلامة موسى، مع التسليم بأن عوض في مذكراته لم يكن صورة طبق الأصل لمن تاثر بهم، فهو الشخصية المُتفردة والعنيدة الذي لا يرضى لنفسه إلا أن يكون الأول بين أقرانه حتى لو صار في الحياة وحيدًا.

ولذلك سوف أكتفي فقط بقدر من التفصيل عند علاقة لويس عوض بوالده وشقيقه الأصغر، حيث نُدرك أن هذا الأب كان على درجة عالية من الثقافة، خاصة ثقافته الإنجليزية، فضلًا عن ثقافة عربية أصيلة، وحرصه عَلى أن يجعل من أولاده نموذجًا فذًا في العلم من خلال التفوق في التعليم، لكن هذا الرجل، خليل عوض، رزق بثمانية أبناء، ذكورًا وإناثًا، لم يتفوق منهم سوى لويس وشقيقه الصغير رمسيس، الذي صار بعد ذلك أستاذًا كبيرًا في الأدب الإنجليزي.

وإذا كانت هذه هي صفات الأب الثقافية، فإننا نلاحظ أنه كان نموذجًا لرب العائلة الصعيدي الذي يعتد برأيه الى حد الشطط والقسوة، ولذلك فقد واجه الابن والده بنفس القدر من الاعتداد بالرأي والتمسك بما يراه صحيحًا؛ انتصر على أبيه في اختياره الجامعي، حيث صمم على دخول كلية الآداب، فيما كان والده يريده أن يلتحق بكلية الحقوق، بوصفها كلية الساسة والزعماء والمحامين ورؤساء مجالس الإدارات وأقرب الطرق كي تكون من الباشوات.

أما علاقة لويس بأخيه رمسيس فلم تكن ودية، فعلى امتداد ست صفحات، يسرد الأول وقائع ومواقف بدا فيها شديد القسوة على شقيقه، فقد ذكر من الأحداث والمواقف ما يُحسب عليه، ولا يحسب له، فيقول " كان ذكاء رمسيس فوق المتوسط، لكن لا حدة فيه ولا إبداع، وأنه مهما حاول فلن يصيب ربع ما أصبته من تأثير في المثقفين وفي الرأي العام، ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى العالم العربي، بل بين مثقفي أوروبا وأمريكا المُهتمين بالعالم العربي".

ملاحظات بالغة القسوة الى الدرجة التي دفعت الناقد الراحل رجاء النقاش أن يجعل إهداء كتابه لويس عوض: في الميزان الصادر عن دار الشروق، مُكرّسًا الى رمسيس، مُدافِعًا عن قيمته العلمية وإسهامه الأكاديمي الكبير وعطائه الثقافي غير القليل، كأنها رسالة تطييب خاطر وتعويضٍ عّمّا ألحقه به شقيقه من أَذىً.

ولكن هناك جانبًا مهمًا في هذه المذكرات يتحدث فيه عوض عن حياته العلمية والثقافية، وعلاقته بأساتذته سواء داخل الجامعة أو خارج أسوارها. فقد كان من حُسن حظه أن تعرف على أعلام كبار كانوا عمالقة عصره، ولم يكن في مقدور أحد أن يقترب منهم ومن عالمهم، إلا إذا كان مُسلحًا بتفوق علمي كبير، وبجرأة لا يملكها سوى القليل من الناس، وكان لويس عوض واحدًا منهم.

اضطراب مواجهة الكاتبين الكبيرين

في مُستهل الباب الثالث عشر من المذكرات المكونة من 19 بابًا في أكثر 630 صفحة، يُفاجئنا بتلك الفقرة، التي تُعد توصيفًا دقيقًا لدور وعطاء لويس عوض، كما تُعطينا في الوقت نفسه "مُفْتاح الشخصية" بالنسبة للرجل الذي شغل الدنيا وأثّارّ فكر الناس. يقول "أنا أُسمّي، هذه المرحلة من حياتي ببداية الرحلة، وذلك بانتقالي من المنيا إلى القاهرة لدخول جامعة القاهرة بعد حصولي على البكالوريا عام 1931 في سن السادسة عشر. فبانتقالي إلى القاهرة بدأت ملحمتي المُتميّزة التي جعلت مني أولًا مُثقفًا معروفًا في أوساط المُثقفين، وثانيًا أستاذًا جامعيًا معروفًا في أوساط الجامعيين، وثالثًا أديبًا معروفًا في أوساط الأدباء والمُتأديبن يُجرب فنون الترجمة والشعر والنقد والرواية والدراما والسير والمذكرات والمحاورات والدراسات، ورابعًا مُفكرًا معروفًا بين مفكري مصر والعالم العربي، قّلٍقًا ثائرًا..."

ثم يجعل الأمر أكثر وضوحًا وجلاءً، فيقول في نفس الصفحة "وفي كل هذه الاجتهادات اقترن اسمي، خطأً وصوابًا، بالدعوة الصارخة للجديد وبالعداوة الضارية للقديم: تقدمي في الفكر والأدب، تقدمي في السياسة والاقتصاد، تقدمي في القيم الاجتماعية، تقدمي في المفاهيم الدينية: هذا أنا منذ أكثر من نصف قرن حتى كتابة هذه المذكرات".

وبعد نحو نصف قرن من تلك السنوات البعيدة، أي سنة دخول لويس عوض جامعة القاهرة، ثارت في وجهه عاصفة عاتية فور صدور كتابه الخطير مقدمة في فقه اللغة، فقد وجد واحدًا مُماثلًا له في الكبرياء الشخصي، والثقة في النفس الى حد العنف، يُسانده في تلك الحرب الضروس. عندما دخل يوسف أدريس المعركة إلى جانبه مُناصرًا له، ناشرا مقالًا في الأهرام كان عنوانه "لويس عوض وكفى".

والقارئ لسيرة الرجلين الذاتية، ومعاركهما الأدبية والثقافية يجد تشابهًا كبيرًا بينهما، فأحكامهما واضحة إلى حد الصرامة، ومعاركهما عنيفة لا تهدأ بانتهاء غبارها وسكوت مدافعها، لأن كليهما يتشابهان في "مفتاح الشخصية"، وهو "الثقة بالنفس" فضلًا عن الأحكام القاطعة التي لا تقبل ما يُسمىّ بالحلول الوسط. وفي ظني أنه ورث تلك الصفة عن والده، الذي يقول عنه "إن الحاسة الأخلاقية عند أبي كانت مُتطرفة، وكان الأبيض عنده أبيض والأسود أسود، وقد نشأت في هذا الجو المُعقم من الفضيلة حيث لا صبر مع الكذب أو النفاق أو تقديم الصالح الخاص عَلى الصالح العام، وكان أبي أحسن حالًا مٍني، لأن سلبيته وعزلته جعلتا هذا التمسك بالفضيلة مُمكنًا داخل أربعة جدران، أما أنا فكان لا مفر لي من مواجهة المجتمع الكبير".

ولكي يواجه الدكتور عوض هذا المجتمع الكبير كان عليه أن يتعرف على الكبار، حتى يشحن جعبته الثقافية والفكرية، ويبقى سلاحه عامرًا بالذخيرة عَلى الدوام.

علينا أن نتصور مدى الإقدام والجرأة اللتين امتلكهما طالب لا يزال في عمر الشباب، فيتعرف على من أسماهم "العمالقة الثلاثة"؛ طه حسين والعقاد وسلامة موسى، وهم في الحقيقة لم يكونوا أساتذة وروادًا لهذا الشاب القادم من الصعيد فقط، بل أساتذة لكل جيله.

ويصف "لم ينقضِ الأسبوع الأول لي في القاهرة، إلاّ وكنت قد قفزت القفزة الكبرى. اتصلت تليفونيًا بطه حسين في منزله، وكان يسكن في شارع المنيا بمصر الجديدة، وطلبت تحديد موعد للقائه فحدد الموعد لي سكرتيره توفيق شحاته، واتصلت تليفونيًا بالعقاد في منزله في شارع السلطان سليم في مصر الجديدة فّرّدّ عّليّ بشخصه وحدد لي موعدًا خلال أسبوع، أما طه حسين فقد طلبت لقاءه لعرض أمر خاص، وأما العقاد فقد طلبت لقاءه كقارئ مُعجب بأدبه، ولا زلت أذكر مدى الاضطراب الذي شاع في صوتي وأنا أطلب اللقاءين، ومدى الاضطراب الذي شاع في حركاتي وأنا أواجه هذين الكاتبين العظيمين".

وطوال الصفحات المُمتدة من 436 الى 441 من هذه المذكرات، يصف لويس عوض بأسلوب بليغ اللقاء مع هذين العملاقين، والفارق الإنساني والشخصي بينهما، بل في طبيعة ونمط الحياة داخل منزل كل واحد منهما، حيث كان طه حسين ربًا لعائلة من زوجة وطفلين، بينما العقاد أعزب لا يعيش معه أحد سوى خادمه، الأول عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة بينما يرى الثاني نفسه أكبر من أي جامعة.

سلامة موسى: الأستاذ الأول

في شهر يناير 1933 حدثت مصادفة أدخلت الكثير من النظام على حياة وفكر وانتماءات الشاب لويس، عندما التقى مصادفة، أثناء مروره ذات صباح أمام فندق شبرد القديم الواقع في وسط البلد ناحية ميدان الأوبرا، بقريب له من بعيد هو الدكتور يعقوب فام والذي سيصبح فيما بعد أحد أعلام الفكر التربوي في مصر والوطن العربي، وكان وقتها سكرتيرًا لجمعية الشبان المسيحيين. وبعد حوارات عائلية قصيرة أخبره بقدوم الأستاذ سلامة موسى إلى مقر الجمعية ليُلقي على أعضائها مٌحاضرته الأسبوعية.

يقول لويس عوض عن هذا اللقاء "بقدر ما وجدت طه حسين مهيبًا وعباس العقاد شامخًا، وجدت سلامة موسى مُتواضعًا، كان غزير العلم في غير تكلف، وكان قصير القامة قمحي اللون واسع العينين كأنما في عينيه المغرورقتين دائمًا علامة استفهام دائمة وحنو غير مكشوف، ولم تكن هيئته تدل على شيء، كان يمكن أن يكون مُدرسًا بالمدارس الثانوية أو طبيبًا أو رئيس مصلحة حكومية، ولكن ما أن يبدأ في الكلام حتى يتدفق علمه الموسوعي ويتجلى ذكاؤه الحاد كالنصل القاطع".

وللحديث عن هذا النصل القاطع يأتي عوض على حجم التأثير الهائل الذي ترك بصماته الثقافية والفكرية وحتى السياسية لهذا المفكر الفذ على عقل هذا الطالب، المفكر الكبير لاحقًا.

اقرأ أيضًا: سلامة موسى ومحفوظ: نظرة التلميذ النجيب للمعلم الناسك

وعلى مدى صفحات طوال يتحدث عوض "الأستاذ" سلامة موسى حديث المحب، عشقًا واحترامًا وإعجابًا، حتى أنني شعرت أن حجم التأثير الذي تركه هذا المثقف الموسوعي على عقل وثقافة بل وحياة هذا الشاب القادم من الصعيد، يفوق ما تركه طه حسين والعقاد.

فإذا كان طه حسين هو من تولاه بالرعاية والتشجيع طوال سنوات دراسته الجامعية، وزكّاه للحصول عَلى درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج، والعقاد هو نموذج للمفكر الصلب والجبار، فإن سلامة موسى كان الرجل الذي جعل فكر وانتماء هذا الشاب ينحازان إلى الاشتراكية والديمقراطية وحرية الرأي ومحاربة كل ما هو رجعي.

نقد الأساتذة

لكن هؤلاء الأستاذة الذين يعترف لويس عوض بفضلهم الزائد، لم يسلموا من أحكامه القاطعة التي كثيرًا ما جاءت جائرة وبغير بصيرة، حيث يتهم ثلاثتهم بالزندقة، فيقول "كان العمالقة الثلاثة زنادقة، كُلّ عَلى طريقته الخاصة، كانت زندقة العقاد من منطق مثالي، وزندقة سلامة موسى من منطق مادي، أما طه حسين فقد كانت آية زندقته كتابه في الشعر الجاهلي وكان رفضه لبعض المعتقدات الدينية، وليد العقلية والمنهج العلمي، فإذا كانت الزندقة كلمة جارحة، فلنقل إن هؤلاء الثلاثة كان لهم فهم خاص للدين يختلف تمامًا عن المفهوم العام، فهو كإيمان الفلاسفة والعلماء بعد هتك الأقنعة الاجتماعية والفكرية للدين".

ورغم أن هذا الاتهام الخطير يدخل في صلب الإيمان والعقيدة الدينية للشخص والذي لا يعرف صدقها سوى الله، فإن لويس عوض لم يقع في خطأ التعميم فقط، بل تجاوزه إلى خطأ الحكم الذي افتقد الصواب، فنجده بعد أن يتهكم عَلى ثورية الدكتور منصور فهمي، عميد كلية الآداب في تلك الفترة، والتي أرغمت حكومة إسماعيل صدقي على إبعاد الدكتور طه عن منصبه، يقول إن ما حدث للأول "من تغير في تفكيره بعد فترة من الزمن جاء مُخالفًا عما جاء في رسالته ذات الطابع الثوري عن دور المرأة في الإسلام وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه من السوربون قبل ثورة 1919 حيث أصدِّرّ في الثلاثينيات كتابًا مليئًا بالوّجد الديني عنوانه أنت أنت الله قرأناه في شبابنا وقلنا سبحان مُغير الأحوال".

وبعد ذلك، يذهب إلى إطلاق هذا الحكم الجائر عَلى الجميع فيقول "وقد حدث هذا لأكثر ثوار الفكر في مصر، لقد بدأوا في شبابهم ثوارًا في الفكر ثم انتهوا الى لَبْس قناع المصالحة مع المؤسسة الاجتماعية، فمحمد حسين هيكل بدأ بـ ثورة الأدب وچان جاك روسو وانتهى بـ حياة محمد وفي منزل الوحي، وطه حسين بدأ بـ حديث الأربعاء والشعر الجاهلي وانتهى بـ عَلى هامش السيرة والفتنة الكبرى وعلي وبنوه والعقاد بدأ مثاليًا أوروبيًا وانتهى بأن بنى لنفسه ضريحًا من العبقريات الإسلامية وهو نفس ما يفعله الآن، وفي هذه السنة، سنة 1986، توفيق الحكيم وزكي نجيب محمود وعبد الرحمن الشرقاوي أسبوعيًا على صفحات الأهرام بعد ماضٍ من العلمانية والفكر المُتحرر".

أحكام قاسية في غير محلها، فمن يصف الفتنة الُكبرى على هذا النحو من الرجعية جانبه الصواب، ومن يسمي العبقريات ضريحًا للعقاد فقد أخطأ كل الخطأ، ومن يعتبر كتابات توفيق الحكيم الأخيرة تراجعًا فلم يقرأ بعين الإنصاف عمله الخّلاق الأحاديث الأربعة، والذي يُعد بحق ثورة في الفكر الديني، دفع ثمنها الرجل كثيرًا ممن تطاولوا عليه متهمين إياه في إسلامه.

وبصرف النظر عما أتى به لويس عوض في تلك الأحكام والرؤى غير الموضوعية، فليس أمامي سوى القول بأن أوراق العمر هو واحد من أهم وأخطر وأصدق كتب السيرة الذاتية في تاريخ الفكر المصري، سيرة تقدم مع سيرة صاحبها سيرة لوطن كبير وعظيم، وتأريخًا للحياة الثقافية الوطنية منذ ثورة 1919 وحتى سنة 1937، تلك السنة التى توقف عندها الحّكي.