على أنغام معزوفة المرض: إعادة اكتشاف العلاقة بالجسد

في أوائل العام الجاري، ومع غزو فيروس كورونا أرجاء الأرض، وسقوط الحدود الجغرافية أمام انتشاره الواسع السريع؛ راحت الحكومات تتخذ إجراءات صارمة أملًا في احتواء الأزمة، والحدّ مِن احتمالات انتقال العدوى بين الناس. ومع استشعار الخطر؛ راح الناس أنفسهم يطبقون التعليمات الصحية بدقة، ويتوخون النصائح الواجبة للوقاية.

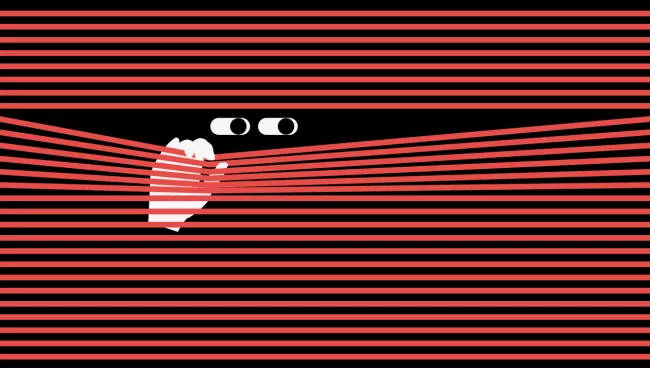

على رأس هذه التعليمات والنصائح؛ جاء ارتداء الكمامة، والحرص على ترك مسافة كافية بين فرد وآخر، واستخدام القفازات الطبية حماية للأيدي المتنقلة بطبيعة الحال بين أسطح متعددة، وغير هذا وذاك من احتياطات؛ بدا التزامُها كفيلًا بخلقِ علاقاتٍ جديدة وطريفة مع الجسد.

أعاد كثير الأشخاص اكتشاف علاقاتهم بأجسامهم بفضل الفيروس؛ فتفكَّكت بسبب التغيرات المفاجئة بعض الصِلات الجسدية الراسخة، ثم صيغت من جديد على أسس مختلفة اقتضتها الظروف والتطورات، وقد تبلورت في الأذهان مفاهيم لم تكن سلفًا واضحة، كما برزت مصطلحات لم يُلقِ لها الناسُ مِن قبل بالًا.

الفضاء الخاص

في ضوء الحديث عن الروابط الكائنة بين الناس ووجودهم المادي، اتضحت أهمية الهالة الافتراضية المحيطة بكل شخص، وهي الهالة التي لا يحق لآخر تجاوزها، والتي تحدد إمكانيات التماس والتلامس؛ عمدًا، أو عفوًا وعن غير قصد. لم تحظ تلك الهالة خلال عهود سابقة بالاحتفاء والتثمين، بل لم يكُن لها في المُجتمع المِصري وجود أغلب الأحوال؛ إذ المُزاحَمة سيدة الموقف والتلاحم الجسدي قاعدة لا استثناء.

أجبر الخوف الناس على استعادة الحقِّ في طلب المساحة الشخصية الخاصة، ولم يعد التمسك بها والإصرار على حفظها مُكلَّلًا باستحياء الفاعل، أو باستنكار الطرف المُعتدي. ويبدو أن الخوف لم يكن العامل الوحيد المؤثر؛ فالسلطة صارت تحمي هذا الحق وتدعمه من خلال إرشاداتها المتواصلة، وتبنيها مصطلح "التباعد الاجتماعي" الذي اكتسح العالم، وبالتالي؛ لا أقل من الاستفادة بدعمها الذي قلما يأتي في صالح المواطن.

حول مفهوم النظافة

لعل المأثور الشهير الذي يقرر أن النظافة من الإيمان، قد وجد أخيرًا بعض التقدير؛ فعادات من قبيل البصق على الأرض، والتمخط، وإلقاء المناديل الملوثة في الشوارع والفضاءات العامة، قد تكرست على مَرّ السنوات وكأنها مَسلكٌ طبيعيٌّ لا يستحقُّ التنديد؛ لكنها غدت بفعل الحضور الفيروسيّ الطاغي أقل قبولًا، بل ربما حفزت شيئًا من الاستهجان في النفوس، وقد أصبح القائمُ بها في حُكم من شذَّ عن قانون عرفيّ؛ استُنَّ تحت ضغط قاسٍ، وحظي بين عَشيَّة وضُحاها بتوافق الناس.

في إطار التعامُل مع الموقف الغائم على المستويات كافة، ومع الإحصاءات المُخيفة، وأعداد الوفيات المُتصاعدة؛ تحول أشخاصٌ كثيرون إلى كائنات بيتية؛ لا تكاد تترك مواقعها إلا لدافع قاهر، وتتخذ مِن البحث عن أسباب النجاة شغلًا شاغلًا يستهلك الوقتَ، ويستنزف الطاقةَ والجهد. ظهرت إلى جانب أبواب البيوت من الداخل؛ مناضدٌ تحمل ألوانًا مِن المُطهرات، وأزواجًا مِن القفازات، وصناديق بها عشرات الكمامات، ورشاشات تدفع بالكحول المُركَّز ليُغرِق البضائع الوافدة، ويعلن براءتها من الفيروس. خُصِّصَت بعضُ هذه المُكوّنات لتطهير الأحذية التي توجَّب خلعها قبل الولوج إلى حجرات المنزل، وقد توجب أيضًا على الأشخاص الأعظم تشككًا وتوجسًا؛ خلع الملابس فور الوصول ووضعها في الغسالة مباشرة.

في إطار تفاعُليّ مثير؛ بات بعضُ الزوار والضيوف يدخلون بيوت مضيفيهم؛ فيقومون باستخدام قنائن صغيرة بها مواد مُطهرة، ليس على أيديهم هم آنفسهم وحسب؛ بل يطالبون المضيف هو أيضًا باستخدامها؛ لعله حامل للعدوى دون أن يدري.

زرت بيتًا للمرة الأولى منذ أسابيع؛ فاستقبلتني سيدته على الباب بخُف مِن البلاستيك. تناولتُه بغير استفسار واستبدلته بحذائي، ثم سألتها قبل أن أخطو إن كانت تريد مني ارتداء كمامة؛ فأومأت بالإيجاب، إذ كانت هي نفسها ترتدي كمامتها، وتحمل في يدها رشاشًا. فيما مضى؛ كان خلع الحذاء على باب البيت بمنزلة سلوك ريفي؛ لا يتبعه أصحاب الثقافات المدينية الحديثة، بل وتزدريه شرائح عليا من الطبقة المتوسطة وتعده غيرَ لائقٍ بها. غدا هذا السلوك مشتركًا بين الفرقاء؛ يمارسه المنتمون إلى ثقافات متباينة، وإلى مراتب اجتماعية واقتصادية متفاوتة؛ فخطر الحذاء الجَوَّال واحد، والشارع الذي يُضطَر الجميع إلى السير فيه؛ يَعجُّ بمصادر عدوى مُحتمَلَة وشيكة، كما يمتلئ بألوان من القاذورات؛ لا تُفَرّق في تهديدِها الجَديّ بين طبائع ومكانات السائرين.

ارتقى مَفهوم النظافة الشخصية إذًا ليحتلَّ مكانةً مُتميزة، وتأسَّست علاقة جديدة مع الأطراف؛ استولت فيها الأصابع والأكفُّ على بؤرة الاهتمام، وقد اتخذ ترسيم الحدود بين اليدين والوجه موقعًا محوريًا في تفاصيل الحياة اليومية؛ خاصة مع تعاقُب الرسائل الإعلامية ذات الطابع التوجيهي، والتي راحت تأمر المواطنين في صرامة بعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم، حتى تحوَّلت كلها إلى مناطق ألغام؛ يثير الاقتراب منها فزعًا، ويستدعي اتخاذ إجراءات تصحيح فورية.

مصافحات متخيلة

تخلى عديد الناس عن عادات المصافحة، وتقاليد الاحتضان والتقبيل، واستعاضوا عنها بإشارات جسدية انفرادية يؤديها الشخص من بُعد؛ أي دون أن يلمس الآخر. في المقابل، نشأت علاقات أكثر قربًا وإلحاحًا؛ وإن جاز القولُ: أكثر "حميمية" مع القفازات والكمامات؛ هذه الأغراض الاصطناعية التي تحوَّلت عبر تقنين استخدامها وتكريسه إلى امتدادات طبيعية للجسد، وأصبح لغيابها وقعٌ أشبه بغيابِ قطعةٍ أساسيةٍ مِن الثياب، لا يُمكن الاستغناءُ عنها.

في لحظة من اللحظات التي مثلت ذروة توتر وارتياب؛ تحوَّل الإنسانُ الذي لا يرتدي كمامة، داخل مُعظم المحال والأسواق التجارية، إلى ما يساوي جسدًا عاريًا، مُجرَّدًا مما يستُره. ينظر إليه الآخرون بعجب مشوب بالاستنكار؛ إذ عريه هذا يتهدَّد بقاؤه، كما يهدد سلامتهم بصورة حقيقية مُزعجة.

الناس وأصواتهم

العلاقة بين الشخص وصوته علاقة متينة؛ يُعرَف الواحد في غياب صورته من صوته، بصمة خاصة تدل على الهوية، وتشي في الوقت ذاته بالمشاعر والحال المزاجية. يخضع الصوت في العادة لإرادة صاحبه؛ خفضًا ورفعًا وتنغيمًا، وضوحًا وغموضًا. ارتبكت الصلة بين الناس وأصوتهم المخنوقة خلف الكمامات؛ المُتكلِم يجهد في إخراج الكلمات من النسيج الكاتم لها، والسامع يحاول بدوره تفسيرها. في المراحل المبكرة التي سبقت الاعتياد؛ نَدُر أن تصلَ عبارةٌ إلى أذُن مُتلقيها؛ سلسةً نقية لا تحتاج التكرار.

بعض الأشخاص لم يُطِق صبرًا، ولم يسعَ إلى التآلف مع صوته الحبيس وتكوين علاقة جديدة شبه طبيعية، بل فَضَّل إبعاد الكمامة إلى أن ينتهي مما يريد قوله، ليعيدها مكانها مرة أخرى. ولكن التحرُّر من الكمامة خلال الكلام لم يكُن دومًا اختيارًا طوعيًا، بل استحال في بعض الأحيان، جبرًا وإكراهًا، كما جرى في البنوك وعديد المصالح الحكومية؛ حيث يؤدي سفور الوجه إلى الحرمان مِن الخدمة، وربما يقود إلى توقيع غرامةٍ كبيرة يتعذر أداؤها على شريحة واسعة من الناس.

في أحد سلاسل المقاهي الشهيرة جلست وصاحبتاي، فإذا بالقائمين على الخدمة ينبهون رواد المكان إلى ضرورة إظهار الكمامة في محيطهم؛ معلقة بالأذن أو ممسوكة في اليد أو مرتداه؛ حتى إذا تعرضوا للتفتيش كان موقفهم سليمًا، لا يستدعي المُجازاة والإغلاق.

الجسد الخَطِر

إعادة تعريف الجسد كمصدر محتمل لداء شرس وموت قريب؛ مثَّلَ صدمة كبرى. أجيال كثيرة لم تشهد في عمرها وباءً طاحنًا قضى على الآف البشر، ولم تتعرض إلى مخاوف الإصابة القاتلة التي قد تأتي من حبيب أو قريب. باتت العدوى تهديدًا مُتبادلًا، لا يمكن التيقن منه ولا استبعاده، والجسد حامل التهديد قد يكون جسد الآخر وقد يكون جسد المرء نفسه. الخوف هنا مزدوج والعلاقات التي أنشأها لاحت بدورها مخيفة؛ إذ كشفت مهابة الحضور المادي لفكرة الموت، وأوضحت انعكاساتها المُبهِرة على الأشخاص.

في حكاية تضمنتها مهاتفة عائلية عادية، قالت السيدة إن فلانًا زوج فلانة قد فقد عقله. أصيبت ابنته الجامعية بالفيروس، وتأكدت الحال بالتحليلات اللازمة؛ فلازمت حجرتها تتلقى العلاج. لكنه لم يكتف بعزلها وأراد تشديد الإجراءات؛ فأغلق عليها الباب بالمفتاح وأخفاه، ورفض أن تخطو إلى الخارج خطوة، وأصبح عليها أن تنادي وتتوسل كي تذهب إلى دورة المياه.

أدلى الأب في فورة غضب بما ينم عن خوفه الشديد، وأعلن أنه سيحبس زوجته في الشرفة إن أصيبت هي الأخرى بسبب تمريض ابنتهما، ثم ابتعد وحده في حجرة، وتجنب التواصل مع أفراد عائلته ولو بالكلام؛ تحسبًا مما قد يحمل إليه الرذاذ. تحوَّل جسد الابنة إلى مصدر فزع هائل، وطغى الرعب على ما عداه من غرائز، وانشق الصف العائلي وتداعى، وعلى هذا النمط تبلورت علاقات متعددة غير مألوفة، تجاوز بعضها السلوك المبالغ فيه؛ ليندرج تصنيفه في خانة الجرائم.

اقرأ أيضًا: تأملات في إنسانية كورونا: أنا الآخر.. أنا العدو

استدرار الصحة ودعم الجسد

في إطار الجهد المبذول لطمأنة النفس، ومحاولة إبعاد هواجس السقوط تحت رحمة المرض؛ هرول قسم من الناس يحاول تنظيم طعامه، وتناوُل كل ما قيل إنه يسهم في رفع المناعة، وفي دعم المقاومة الجسدية الطبيعية. اختفى الثوم والليمون من الأسواق وارتفعت أثمانهما، ولجأ البعض إلى إضافة الزنجبيل للوجبات، كما تحول فيتامين سي الذي امتلأت به أرفف الصيدليات سلفًا إلى عملة نادرة، لا تُصرَف إلا في وجود وصفة طبية.

بالتوازي؛ اجتمعت الإرشادات الإعلانية الخاصة بضرورة ممارسة الرياضة، مع حال السأم التي بعثها طول الاستقرار في البيوت؛ وأثمرت جميعها عن اختفاء حديد التمرين من المتاجر الخاصة بالمستلزمات الرياضية. توافد الناس يسألون عن الحديد فطلب البائعون شحنات إضافية؛ نفدت هي الأخرى في فترة قصيرة، خاصة مع إغلاق النوادي الصحية أمام مرتاديها. خلت المخازن من الأوزان الخفيفة والثقيلة على حد سواء، وباتت تدريبات الرفع والإحماء طقسًا شبه يومي لدى نسبة لا بأس بها من الناس، كما غدا بناء العضلات وقياس استجابتها؛ إحدى بؤر الاهتمام. تلك علاقة أخرى تولدت في فضاء المرض وتداعياته، جاعلة من الجسد محور تعزيز وتدليل.

في الجانب المقابل؛ تداول المتواصلون على المواقع الالكترونية مزحةً تقول "لو عدينا من كورونا مش هانعدي من الباب"، كناية عن اكتساب كيلوجرامات إضافية بسبب انعدام الحركة، وقضاء الوقت في ابتكار أكلات، وتجربة أصناف متنوعة من الطعام؛ لم يكن الأشخاص العاديون ليفكروا ولو على سبيل الهزل والتنكيت في محاولة إعدادها.

اتجه عديدون إلى صناعة الحلويات والعجائن، وراح البعض يتفنن في خبز ألوان من الكيك والبسكويت، وهي أصناف جاهزة تبتاعها الغالبية العظمى من المتاجر. لكن استفحال الأوضاع، وتنامي المخاوف من الاختلاط بالآخرين؛ دفعا بقسم الملتزمين بالتعليمات إلى السير على طريق الاكتفاء الذاتي.

لقد مثل الإكثار من تناول الطعام وسيلة من وسائل إرضاء الجسد وإشباعه في ظل تعذر ممارسة الأنشطة الاعتيادية، وصار طقس الأكل أكثر حضورًا، بينما انتقل المتواصلون إلى مقارنة ما وصل إليه حجم البطن بما كان عليه في السابق. يبدو مضحكًا أن يشير المرء إلى عودة الناضجين لمرحلة الإشباع الطفولية التي تعتمد على الفم، يظهر فرويد من جديد؛ لكنه يتحرك هذه المرة في نطاق الوعي الكامل الذي أتاح فرصة الاختيار، ووجه العقول ببصيرة حقيقية إلى طرق التسرية عن الأجساد.

الطرحة مَحَلُّ الكِمامة

اتخذت العلاقة التي قامت بين النساء وبين الكمامات صورًا متباينة، وارتبطت ولو عن طريق غير مباشرة بطبيعة البيئة التي يتحرك فيها الجسم، وبنمط الثقافة السائد.

بعض النساء اخترن ارتداء كمامة تناسب الصيحات الحديثة، فيما قررت نساء محجبات استغلال أغطية رؤوسهن، ولفها حول أنوفهن وأفواههن؛ لتقوم مظهريًا بدور الكمامة، وهناك من عدلن أسلوب عقص الغطاء ليناسب الاستخدام الجديد، بينما فضلت نساء منتقبات أن تتخذن أقصى وسائل الاحتياط؛ فارتدين أسفل نقابهن كمامة؛ ليضاعفن الطبقات الحائلة دون اختراق الفيروس فضاء التنفس.

الأكيد أن الأنسجة المستخدمة في نطاق الرأس والوجه بمختلف أشكالها؛ اكتسبت بعدًا حمائيًا، وظهرت لها فوائد ثمينة عزَّزت من مكانتها، وإذا كان الوجه المختفي خلف نقاب قد نال ما نال من الانتقاد في السابق، فقد طال الإخفاء اليوم الوجوه جميعًا، ولم تعد الهوية تطل في الوجه وتعرف بمطالعته، وربما استدعى غياب الملامح عن مرمى البصر؛ نظرة إلى حجم الجسم وتكوينه، لتمييز شخص عن آخر.

الكمامة المدعومة

شاركت الدول مواطنيها في صيانة أجسامهم، وأعلنت تسخير إمكاناتها لتوفير سُبُل الحماية. لم تكذب الحكومة المصرية خبرًا؛ فقد تداولت وسائل الإعلام تصريحات رسمية، حول إدراج الكمامة ضمن مقررات البطاقة التموينية، وحددت ثمنها تقريبيًا بثمانية جنيهات ونصف، وأكدت أن صرفها للمواطنين سيكون متاحًا بحد أقصى كمامتين لكل بطاقة.

صدر العنوان التالي في جريدة يومية واسعة الانتشار "الدولة تعمل على توفير الكمامة المستدامة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة"، لتبدو لفظة "الاستدامة" هنا غريبة الوقع، فإذا هي أخذًا بالنوايا الحسنة تدلل على كمامة متعددة الاستخدام، يمكن وضعها وخلعها مرات بدلا من مرة وحيدة؛ أمكن قبول الوصف، وأما إذا دللت على كمامة يرجى ارتداؤها أبدًا لتصبح قطعة من المواطن؛ تبينت النوايا الخبيثة.

إن كان هذا أو ذاك؛ فالناتج أن الجسد قد تحوَّل إلى مِلكية مُشتركة مع السُلطة، انفصَمَت روابط الندية مع الأجساد الأخرى، وتخلَّقت روابطٌ جديدة فيها قدر أعظم مِن التوجيه والإذعان.

تساؤلات للختام

إذا كان الجسد قد أصبح محورًا جاذبًا في الفترة الأخيرة؛ فهل تستمر العلاقات الجديدة التي نشأت في فلكه والتي تم ترسيمها لملائمة الموقف؟ وهل تستقر هذه العلاقات بمرور الوقت وتترسخ، أم تبهت وتتلاشى مع استرجاع الشعور بالأمان؟ أيستعيد الناس روابطهم القديمة بأجسادهم مع تضاؤل قيمة التهديد، وتحوله من صيغة الحدة إلى وضع الإزمان؟ وهل يؤثر مفهوم "التعايش" الذي تطرحه السُلطة؛ في تعامل الناس مع الأزمة، وفي تمركزهم اللافت حول أجسامهم؟

ربما حملت الإعلانات التلفزيونية التي ظهرت أوائل الشهر الجاري، إجابة عن بعض التساؤلات؛ فقد وجهت اللوم والتأنيب للمواطنين، وطرحت علاماتِ استفهامٍ مُستاءة؛ حول السبب الذي دعا المواطن المسؤول إلى التخلي عن السلوك القويم، والكفّ عن غسل الأيدي واستعمال المطهرات، وعن الدافع وراء إهماله ارتداء الكمامة بعد فترة طاعة مَحمودة.

لقد بدا أن عديد الناس يستكشفون أجسادهم ومقوماتها للمرة الأولى من خلال المرض، وإذ راح هؤلاء يضعون الحدود الطوعية للجسد، ويوطنون الذات على الالتزام بها وعدم تجاوزها، فالواقع قد مثل صخرة صلبة قادرة على كسر الحدود والقيود كافة، ولا شك أن الروابط والعلاقات التي تكونت على مر السنين، ظلت قادرة على النمو من جديد؛ معتمدة على جذورها العميقة.

على كل حال؛ لم يكن السلوك القويم عامًا شاملًا وكاسحًا؛ فطبقات أدنى في السلم الاجتماعي لم تملِك رفاهة تبنّي التعليمات الصارمة والإرشادات الدقيقة وتطبيقها. لا وفرة مادية تتيح زجاجات المطهرات، ولا فائض ثروة يسمح بتخزين صناديق القفازات والكمامات، وفي عديد المناطق لا توجد مياه نظيفة للاغتسال، ولا مساحات خاوية تسمح بالتباعد وتجنُّب الالتصاق؛ أما عن رسائل الطعام الصحي وممارسة الرياضة؛ فحديث مخجل لا محل له من النقاش. تقلصت إذًا التغيرات لدى هذه الطبقات، واقتصر تفسخ العلاقات الجسدية القائمة على مظهريات هشة فارغة، تضع صاحبها على هامش الركب المنطلق بقوة، ثم تدعه ينفلت في أول فرصة.

بين هذا وتلك وذاك؛ انخرط المجتمع بشرائحه وفئاته في أداء معزوفة المرض، وفي التماس طرائق النجاة؛ كلٌّ بما تيسر له من أفكار، وبما توفر في جعبته من أدوات. وإذ سعت الشريحة العليا صاحبة رأس المال إلى الحصول على تراخيص إنتاج الكمامات؛ فقد شارك بعملية تسويقها الباعة الجائلون في محيط إشارات المرور؛ فاستبدلوا ببضاعتهم التقليدية التي تتألف في العادة من المناشف الورقية، ولعب الأطفال الرخيصة وحِزَم النعناع، أنواع الكمامات الحديثة وأصنافها.

وعلى هذا أسهم الطرفان القصيان في صياغة العلاقة الجديدة التي تولدت بين الناس وأجسادهم، والتي استمدت زخمها من مشاركات مجتمعية واسعة النطاق؛ لكن هذه المشاركات ظلت ظرفية عابرة، لا تؤشر أبدًا على حال يتمتع بالدوام؛ هي وليدة مَوقِف ولحظة واحتياج، فإذا تبدَّل الموقف، ورحلت اللحظة، وانقضى الاحتياج، عدَّلت من اتجاهها ومالت بوصلتها صوب ما يخدم مصالحها.

في نهاية الأمر؛ ثمة حدث ضخم أدى فيه الجسد دورًا محوريًا، وثمة تداعيات لا يمكن إنكارها على عديد المستويات، ولا شك أن العلاقات البديهية التي توطنت بين الناس وأجسامهم؛ قد أصابتها الخلخلة بعد طول ثبات؛ وتحولت إلى معطيات مرنة، تجلب الدهشة وتقبل إعادة النظر فيها من زوايا متعددة لا تقتصر على دافع المرض وهواجس العدوى؛ إنما تتعدى الآني لتتحرر من قالب الجمود.

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.