عن جبل الرمل وصندوق الذكريات: حوار مع رندا شعث

على مدى عشرات السنوات المنصرمة ثمة ملاحظة ربما أرهقنا تكرارها قبل الخوض في كل حديث ثقافي مماثل؛ كتابة أدب السيرة الذاتية بكل أشكالها سواء عُنونت كسيرة ذاتية أو مذكرات أو يوميات أو حتى "اعترافات"، كما يكتبها الكُتّاب المسيحيون في الشرق والغرب اعتمادًا على المرجع الديني للفظ، شيء يكاد يكون مهجور وشديد النُدرة عربيًا رغم انتشاره الكبير في الخارج.

لا يعبأ به كثيرون في هذه البقعة المُحافظة التي يظهر فيها الإنسان ربما كمشروع إله صغير متقوقع حول ذاته، يكاد يعبدها أو لكي يعبدها الناس، أو رمزًا مطلقًا للشر المحض الذي لا خير فيه. معادلة تقسّم البشر إلى أبيض وأسود دون رمادي يتداخل بينهم ويحاول موازنة الأمور بحكي تجربته الشخصية، فيهرب منها الجميع.

وتظل تلك الأحاديث التي قًتلت بحثًا بين الأدباء والكتاب، يتناقلونها سرًا من حينٍ لآخر. تُنقل شفهيًا بين الأدباء والكتاب دون كتابتها. جولة سريعة من البحث ربما ستجعلك تدرك أنه لا يوجد سوى أقل القليل الذي يتحدث حول السيرة الذاتية الأدبية سواء كانت دراسات أدبية خالصة عن الأمر أو بتطبيق فعلي لها عن طريق ظهور سيرة ذاتية عربية في الأرجاء تعرّي تجربتها للجميع.

في كتاب 6 روايات قصيرة، المنشور في الهيئة المصرية للكتاب للأديب المصري الراحل، علاء الديب يقول في تصديره "أنت أمام ست محاولات لكتابة ست لحظات روائية تحاول إلقاء بعض الضوء على تجربة إنسانية، لو كان الضوء قليلًا أو شاحبًا، فذلك يرجع إلى أن تجربة الكاتب نفسها محاصرة، محاصرة ككل الوطن. على ما يبدو أن هذه التجربة "المُحاصرة" تعد سبب إضافي في العجز عن أو الشح في وجود السيرة العربية العربية".

جبل الذكريات.. جبل الرمل

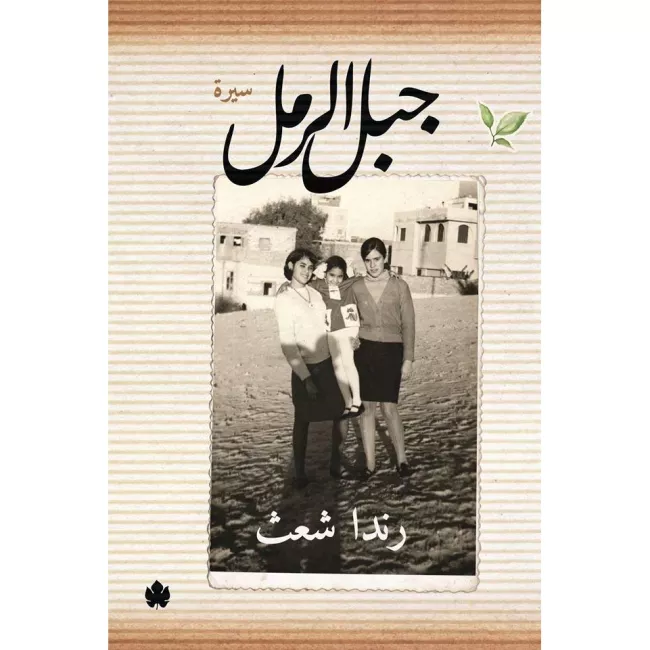

أصدرت دار الكرمة حديثًا كتاب جبل الرمل وهو من هذه النوعية شبه المحرمة ضمنيًا بين المعنيين بالثقافة؛ إذ يسرد السيرة الذاتية للمصورة المصرية الفلسطينية رندا شعث، حاولت خلاله الحكي بحميمية أكثر حول حياتها المليئة بالحركة والتوثيق بين بلدٍ وآخر؛ مصر التي عاشت وتفتح وعيها فيها، ولبنان حيث عاشت ودرست فترة ليست قصيرة، وأمريكا التي ولدت فيها حين كان والدها يكتب رسالة الدكتوراة في الاقتصاد هناك، وتركتها لترجع مرة أخرى أثناء دراستها درجة الماجستير.

في حوارها مع المنصَّة تقول رندا شعث إنه رغم كل ذلك هي لا تعتبر كتاب جبل الرمل سيرة ذاتية، ولم تفكر مطلقًا في كتابة سيرتها، بل تعتبره مجموعة خواطر كُتبت على مراحل مختلفة.

تتجاوز بهذه الخواطر تساؤلات قديمة تخص مدى جدوى كتابة السيرة وأهمية أصحابها ذاتهم، وتعتبر كتابها يمثل "توثيقًا حيًا مكتوبًا ومصورًا لعدد غير قليل من الأحداث المفصلية على المستوى المحلي والإقليمي، منذ ستينيات القرن حتى الآن". والدها الفلسطيني الذي ورثت عنه رنين لقب عائلته المميز "شعث"، هو مصدر التعايش الراسخ في توثيق الحديث عن فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي وأثناءه وبعده، ووالدتها المصرية السكندرية مدت الخط على استقامته لتوثيق قديم عن جبل الرمل والمندرة القديمة وحي جاردن سيتي القاهري حيث تسكن العائلة، بالتالي أيًا كان موضع الحديث هنا، فنصيبك منه معلومة عن مكان تغيّرت ملامحه مع الزمن ولم يعد كما كان، أو معلومة وجدت ضالتها عند هذه الطفلة المدللة التي كانت الحفيدة الأولى للأسرتين.

لا تقسّم رندا الكتاب إلى فصول كالمعتاد، تركته ليصبح حكاية توثيقية محكية بتحرر كامل من كل شيء، بدأت طبيعيًا إذ كانت لا تزال صغيرة أي قبل ممارستها للتدخين باستمرار، وكان صوتها آنذاك "مقبولًا" فكانت تفوز في مسامرة غناء كل ليلة في المندرة السكندرية على ابن خالتها لاختيارها أن تغني لفيروز، كانت تفوز بالمسابقة "لا لتميز الصوت، لكن لأن خالتها تفضل أغاني فيروز" على أم كلثوم التي يغني لها ابنها. بعد ذلك بسنوات، وقبل سفرها لكتابة رسالة الماجستير في الولايات المتحدة ستذهب لصديق والدها القديم الشيخ إمام لتعزف معه على العود وتغني ما يمكن أن تخزنه في ذاكرتها طوال العمر.

مدن كثيرة وغربة واحدة

كان والدها رئيس اتحاد الطلبة العرب، وعضو في حركة فتح الفلسطينية، وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كان نشطًا سياسيًا أينما ذهب، في عام 1969 انتقلوا إلى لبنان وهي لا تزال صغيرة بعد الهزيمة لعمل والدها أستاذًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وجاء أخواها؛ الأوسط علي والأصغر رامي، وستندلع حرب أهلية يعاني منها الجميع ستجعلهم يعودوا في 1975 لا تحمل معها سوى صندوقًا صغيرًا كانت تخزن فيها هداياها وأشياءً تحبها "ولم يخطر لي أن يصبح هذا الصندوق كل ما تبقى لي من سنوات طفولتي في بيروت، باستثناء ذكريات تومض في خيالي من حين إلى آخر وتظهر لي أحلامًا".

قصص الحب في حياتها وأسرتها جميعها جعلتها تتقن ممارسة الأشياء فعليًا دون الحديث عنها؛ تزوج والداها عن قصة حب جمعتهما معًا أثناء دراستهما في كلية التجارة في الإسكندرية، تخطيا محاولات رفض الأهل لهذا الزواج ولم يأبها للعُرس الذي أقامته أسرة الوالدة لابنتهم دون وجود العريس الذي كان يستعد لدراسة الدكتوراه في أمريكا، فقط ذهبت بعدها العروس لتعيش معه هناك لأن الحب يُمارس لا يُحكى عنه.

حب عملي

الأم القاسية التي تسيّر كل شيء داخل المنزل بنظام؛ قيلولة مقدسة منتصف النهار لا يجرؤ أحد على الحديث أثنائها، اهتمام زائد بالنظافة لدرجة يمل منها الأطفال، تعبّر عن حبها بالخدمات العملية "تطبخ لنا وجبة نحبها، تشتري ما نحتاج إليه من ملابس وأدوات، تنظم غرفنا حتى لو كررت مئات المرات أنها مسؤوليتنا، تحضر مجلس الآباء في المدرسة"، ووالد لا يهدأ واقعه وخياله عن التعبير الفعلي ومساندة القضية الفلسطينة أينما ذهب رغم بُعده المكاني المؤقت؛ في لبنان يعرّض حياة الأسرة كلها للخطر بانخراطه السياسي الذي قد يضعه رهن الاعتقال في أي لحظة، وينتقل لمصر يستأجر شقة يؤسس فيها دار الفتى العربي لكتب الأطفال، تساعده زوجته التي عملت على ترجمة الكتب وجمع قصص التراث المصري والأشعار الفلسطينية للأطفال، ويفتعل المشكلات ثم يبكي رافضًا سفر ابنته لفلسطين خوفًا عليها، وما يلبث أن يوصيها بتصوير كل شيء له في مدينة رام الله، ويستقر هناك بعد موت الزوجة مُضحيًا بأشياء كثيرة.

حصار بيروت

أكملت دراستها في الجامعة الأمريكية المصرية في مبناها القديم بشارع محمد محمود في التحرير، التي كانت على بُعد خطوات من منزلهم في حي جاردن سيتي، أثناء دراستها ستتضح ملامح ثوريتها الموروثة؛ ففي 1982 تُحاصَر بيروت بحرًا وبرًا وجوًا، وتُعقَد لجان مناصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، فتحاول هي أن تكون "مواطنًا مفيدًا" تساعد يوميًا في توزيع أوراق تحض على المقاطعة الأمريكية.

رغم كل هذا التنقل المستمر في حياتها تعتقد أن ذلك أمرًا طبيعيًا. تقول للمنصة إنه "باستثناء الست سنوات التي قضيتها في لبنان فقد عشت عمري كله في مصر، وأرى أنه لا يوجد إنسان هويته ليست مركبة حتى لو لم يخرج من قريته الصغيرة التي ولد فيها، فهو يشاهد التلفزيون ويقرأ الكتب ويقضي ليلته على مواقع التواصل وهوياتنا جميعًا مكونة من كل ذلك، ليس من كثرة السفر الذي يفيد في تعدد الجنسيات فحسب".

الفتاة التي كان جدها أستاذًا في الجامعة الأمريكية والتي تسكن الحي الأرستقراطي مع أهلها، حدث ذات مرة أثناء توصيل زملاؤها لها بعد توزيعهم المنشورات ما سيظهر ملامح حياتها القادمة؛ عندما توقفت السيارة أمام عمارتها، صاح أحدهم "إيه دا ساكنة في جاردن سيتي؟ برجوازية يعني؟" بينما كان ردها "أيوة برجوازية عندي تطلعات بروليتارية". هذه الحكايات المتداخلة بين الخاص والعام كاشفة لما سيحدث مستقبلًا.

منزلهم المفتوح على مصراعيه لرجال الثقافة والسياسة في مصر، كان طريق انخراطها في الحياة السياسية أينما حطت قدميها. بعد تخرجها عملت مصورة مع والدها في دار الفتى العربي، واقترحت فكرة كتاب مصوَّر عن الحياة اليومية في مخيم كندا أو حي كندا، وهو مخيم للاجئين الفلسطنيين أضحت ثلاثة أرباعه في رفح المصرية، وبقي الرُبع الآخر في فلسطين، وذلك كان بعد تقسيم الأرض في مباحثات "كامب ديفيد"، تخلّصت إسرائيل من 5000 فلسطيني ومزّقت هوياتهم، ولم تقبل السلطات المصرية إعطائهم وثيقة باعتبارهم لاجئين. كان وضعهم معلّق منذ تسليم رفح لمصر 1982 محتجزين على الحدود حتى عودتهم لغزة.

قضت عامًا كاملًا تتنقّل بين رفح والقاهرة وتصوّر حياة الناس اليومية، وتجعل سكان المخيم يرون صورها مبرّرة ذلك بأن "إهداء الصور لأصحابها يقرّبني من الأهالي ويكسبني ثقتهم، بالإضافة إلى أن ذلك شكّل عاملًا أساسيًا في استكمال القصة، فقد كان أهالي المخيم يذكّرونني بعد رؤية الصور كل زيارة بأماكن وأفكار جديدة تحكي حكايتهم" بناءً على ذلك خرج كتابها المصوَّر الأول في 1989 بعنوان "وطن على مرمى حجر".

الأم الشجرة

مثلما حملت والدتها مسؤولية المنزل وسبعة إخوة وأخوات بعد رحيل الأب، حملت هي أيضًا مسؤولية والدها وأخويها بعد رحيل والدتها المفاجيء، فكانت مسؤولة عنهم بجانب عملها وحبها للتصوير منذ صغرها. تقول رندا "أحب المشي والتوهان في شوارع أكتشفها لأول مرة، يترك فيّ لقاء الناس والاستماع إلى قصصهم، كيف عاشوا وكيف تغلبوا على المصاعب، صدى، وأجد فيما يقولونه علاقة بحياتي، تُلهمني تفاصيل الحياة اليومية، وأجد فيها سحرًا وحكمة، وكوني مصورة حجة عظيمة لممارسة التوهان، من شباك غرفتي اكتشفت الأسطح من حولي، كل سطح يحمل قصصًا وسِيَرًا لحياة بإيقاعات مختلفة، وجدت في التصوير ملاذًا أقرب إلى طبيعتي للتعبير عن مشاعري ورؤيتي... أهداني والدي كاميرتي الأولى وأنا في الثامنة، وكان يحمل دائمًا كاميرا يسجِّل بها رحلاتنا وأعيادنا، أقنعني أن تكوين خلفية ثقافية وتاريخية، أمر مهم للمصور".

بعد حصولها على الماجستير أصرّت العائلة بأنه قد آن أوان الارتباط، فقد أُجّل لأقصى حد. معاناة ضرورة أن يتزوج الشاب أو الفتاة تلك، يعاني منها الشباب العرب أينما رحلوا أو بعدوا عن العائلة ويظل استنكار عدم زواجهم مشكلة تؤرق من حولهم دون سبب مفهوم أو منطقي. حكايات كثيرة ربما مضحكة مبكية في آن واحد، وثقَّتها تجربتها الشخصية حتى تزوجت من رجل أجنبي يدعى توم.

تبرر زواجها ذلك قائلة "حين طلب منّي توم الزواج بعد لقائنا الأول بسنة، ارتبكت. كتالوج الزواج عندي لم يكن فيه خانة لأعجمي ولا لمن لا يسمع أم كلثوم والشيخ إمام، توم يقيم في مصر منذ أن أنهى دراسته الجامعية، يتحدث العربية ويحمل فلسطين في قلبه، يحب فيروز ويحبني، تعرّف إلى أصدقائي وأخويّ. اعتنق الإسلام قبل أن يلتقي بأبي، واكتسب محبة تيتة سميحة ولاعبها طاولة كما تعشق وسمح لها بذكاء أن تغلبه كل مرة، كما ذهب للقاء تيتة سميحة في الإسكندرية. في أحد الأيام صحوت بإحساس أنه "شاريني وشاري أهلي" فسافرت إلى سويسرا حاملة معي عرضه".

فلسطين للأبد

يساعدها عملها في الذهاب إلى فلسطين بلد أبيها وعائلته المنتهكة المحتلة لإنجاز بعض المهام هناك، "تقرص" نفسها عشرات المرات غير مصدقة أنها داخل فلسطين، تقول "أحمل في قلبي حكايات جدتي وأبي، سكنَت قلبي خريطة، وفي خيالي وصف تفصيلي للبيوت والشجر والطعام، عبر السنين جمعت كل القصص التي يمكن جمعها، كلما قابلت أحدًا من هناك طلبت منه أن يحكي وأن يصف. سمعت مئات القصص التي صارت جزء من ذاكرتي، اكتسبت خريطتي تفاصيل وروائح وملمسًا، نٌكمل الرحلة في الشوارع العتيقة داخل المدينة، والأسوار رحم حنون... أحمل الكاميرا ولا أقربها من وجهي، أرفض أن أحجب أنملة من رؤيتي، تتسع مقلتاي وحواسي لاستيعاب كل معلومة تقابلني، أتحسس حجارة البيوت وأنا أمر بها، أريد لملمسها أن يُحفر في ذاكرتي".

داخل فلسطين وعلى الرغم من كل حكاياتها التي سمعتها ودونتها، تتعجب من الحياة التي تنتشر بينهم رغم ما يعانوه بصورة دورية ملَّ العالم الاستياء منها، وتجاهلها بمزيج من قلة الحيلة والصهينة؛ ليلة خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة تسمعهم هي يعزفون ألحانًا لأم كلثوم للاحتفال، وتسأل أين يتدربون؟ ومتى؟ وكيف ذلك بجانب رؤية الشهداء كل يوم؟ تعرف أنهم "يجتمعون في بيت أحدهم مرة في الأسبوع ليعزفوا وحدهم وتبقى أصابعهم لينة، أملًا في يوم كهذا". تتجنب الحديث حول حقيقة أن يومًا كهذا كان نتاج صبر وجهاد أبناء هذا الشعب المُغتصَبة أرضه، دون مساندة عملية من الأشقاء الغرقى في مشكلاتهم المفتعلة.

أيضًا، على الرغم من التكثيف الشديد الذي ستجده في حكايات تلك السيرة ربما ستعبُر سريعًا على حياتها العملية وسِجلها الوظيفي الحافل، لدرجة تجعلك تتشكّك في اعتباره سيرة ذاتية بقدر ما هو توثيقًا وتأريخًا للماضي والحاضر السياسي في فلسطين ومصر اُعتبِر تسميته سيرة ذاتية غطاءً شرعيًا للحديث عن حكايات مليئة بالانتفاضات والثورات، التي تُغضب رجال السلطة في كل مكان إذا كتبت صريحة دون ترميز ومواربة.

25 يناير.. حب من طرف واحد

أثناء اندلاع ثورة 25 يناير تكون هي خارج البلاد، لكنها تقرِّر أن تعود فورًا لحضور أحداثها، وقتها كانت مسؤولة قسم التصوير في إحدى الصحف الناشئة، وتعلم جيدًا أن "المصور بشكل أساسي معرَّض للخطر، لأنه لا يستطيع إنجاز مهمته إلا إذا كان في الصفوف الأمامية على خط المواجهة، غير ذلك لن تكون هناك صورة" فكان عليها تأمين زملائها.

تٌبلور رؤيتها عن فن التصوير الفوتوغرافي حين تقول "المسؤولون في الجرائد يطالبون بالصور، لا غنى عنها لأنها تلوّن فراغًا ما في الصفحات، الصورة مطلوبة إذن للأسباب الخاطئة: لا لأنها توثّق الحدث، ولا لأنها موازية للخبر المكتوب في قوة التعبير، ولا تُتاح لها مساحة كافية تُبرز الجهد الذي بذله المصور ليدلي بشهادته المرئية في صورة مُحكمة. ليس من المفترض أن تُكرّر الصورة ما يقوله النص، بل إن للصورة تأثيرها المستقل والمختلف، وإن الصورة والنص معًا يعطيان بُعدًا ثالثًا للخبر، لا تزال مجتماعتنا تعاني من الأمية البصرية".

أميّة بصريّة

تعتقد شعث أننا نعاني من "أمية بصرية" رغم انتشار التصوير الآن أكثر من السابق تبرر ذلك قائلة "إحنا بنصوّر أكتر لتوفر الكاميرات حتى في أبسط موبايل، وبنتفرج طول الوقت على صور طبعًا لكن ده ما بيمحيش الأمية البصرية اللي أقصدها، اللي هي الصور معناها إيه وبتؤدي لإيه وبتغيّر مفاهيم إزاي، ولا يوجد نقد محترم للمادة البصرية عمومًا، وهو ما نحاول تغييره دائمًا".

هذه الرؤية حملتها معها حيثما ذهبت للعمل، وقدّمتها كمساعدة، مباشرة وغير مباشرة، لجيل أصغر من المصورين الذين خرجوا من وسط هذا المجتمع غير البصري، كان منهم كاتب هذه السطور.

تعتبر سيرة جبل الرمل معايشة نموذجية لتوثيق أحداث مفصلية في التاريخ المصري والعربي المعاصر. جُمل مقتضبة وقصيرة توثق ولا تتدخل في الحدث مباشرة لوعيها بزاوية حكيها التي تتكفّل بكل شيء. غير مبهمة أو مخلّة، على ما يبدو أن هذا النموذج من الكتابة هو ذاته التي تعيش به حياتها فعليًا، وربما نمّى تنقلها المستمر بين العواصم ارتباكها تجاه تكوين هوية ثابتة للمكان الذي تعيش داخله.

تقول رندا "حاولت دائمًا فهم أي مكان زُرته أو عشت فيه، حاولت ألّا أقف على العتبات بل أدخل المكان وأُقيم علاقتي الحميمية به، لكني أعتقد أنني فشلت في ذلك، كتابتي، ومشاريع صوري، بل حياتي كلها، كانت لها علاقة وثيقة بمحاولتي البائسة أن أكون داخل المكان تمامًا. أظن أنها عقدة الإنسان المهدد دائمًا بالطرد: من البلد، من المكان، وحتى من قلوب الناس، لاختلافه مثلًا، أنا لم أكتشف مشكلتي إلّا عندما كبرت".